宋代雷州流寓士大夫与天宁寺的因缘

李明山

(广州工商学院 学刊编辑部, 广东 广州 510850)

宋代雷州流寓士大夫与天宁寺的因缘

李明山

(广州工商学院 学刊编辑部, 广东 广州 510850)

摘要:雷州处于岭南独特的地理位置,在古代它一直是过往流寓文人和士大夫驻足流连之地。唐代所建的天宁寺是雷州半岛地区的禅宗圣地,宋代以后更成为流寓文人和士大夫的云集之所和休歇处。诸多士大夫文人与天宁寺结下了深厚因缘,二者相得益彰,使得雷州流寓文化愈益丰富多彩,且具有佛教禅宗倾向。

关键词:雷州;流寓文化;天宁寺;禅宗倾向

在中国古代,封建帝王贬谪官员有多个目的地,不同时期发生不同变化。但岭南(包括崖州,今海南)在唐宋时期确实是一个重要的流放地。由于雷州在岭南的特殊地理位置,不仅有朝廷贬官被流放到雷州,流放到海南的流官也要途径此地,驻足停留。因此,雷州作为流官的目的地,拟或是过往驻足之地,都少不了留下一些流寓士大夫文人的历史文化足迹。

佛教传入雷州,当在隋唐之间。也有学者认为传入更早,是在三国时期[1]。传入路线自北而南。在初唐,由于六祖惠能的不懈努力和大刀阔斧的改革,使得佛教禅宗以曹溪为基地,首先在岭南得到重大发展,然后一花开五叶,反向传播到大江南北、黄河两岸。公元713年至公元742年,雷州开元寺建立,是该地第一间佛教寺院。唐大历五年(770),和尚岫公建天宁寺;唐元和年间(806-820)建天竺庵;宋代建高山寺、仙桥寺、雨花台。宋代,佛教由海康传入徐闻,建有圆通寺、崇真寺和湖光岩楞严寺等。天宁寺兴建后,为了方便远方善男信女敬佛斋忏,在寺院的西边修建了一所公寓“西馆”。因此,它也成为南来北往的流官贬臣居住、歇脚或流连之处所。

唐宋时期雷州的居民多由福建莆田迁来,热情好客,敬贤如师而又嫉恶如仇。宋咸淳十年(1274),在西湖北侧建起了“十贤祠”,主要是为纪念宋代丞相寇准、学士苏轼、侍郎苏辙、正字秦观、枢密王岩叟、正言任伯雨、丞相李纲、赵鼎以及参政李光、编修胡诠等十大名相贤臣而修建的。流寓文人和士大夫通过天宁寺,找到了人生的休歇处,使受伤的心灵得到慰藉,心态得到重新调整。天宁寺也借重中原内地名流士夫扩大自身的文化内涵和影响。可以说是二者相得益彰。唐宋元明清,流寓此地的辅臣、名士很多,在此仅略述一二。

一、寇准与天宁寺的因缘

北宋乾兴元年(1022),寇准受迫害被一再贬逐,于二月从道州起程,四月到达雷州。

寇准被贬为雷州司户参军,官从八品,是无职无权的散官。作为贬官,按例是不能住官舍的。寇准为了不连累借租房屋的地方民众,携带眷属搬到了郊外属于天宁寺的西馆居住。据康熙《海康县志》记载:“寇准公,无公宇居,百姓闻之,争荷瓦木,不督而成。”[3]从上述记载,可以推断,当时西馆还没有房屋,寇准是在没有公房居住的情况下,百姓自动踊跃为他建房的。房屋建好后,才有了后来“西馆”的名称 。还有学者考证,“西馆”可能就是当年的临海驿。西馆地处荒郊野外,冷落萧条。寇准有《临海驿夏日》诗:“岭外炎蒸当盛暑, 雨余新馆觉微凉。最怜夏木清阴合,时有莺声似故乡。”[3]120又作《海康西馆有怀》:“风露凄清西馆静, 悄然怀旧一长叹。海云销尽金波冷, 半夜无人独凭栏。”[3]121寇准虽然受到当权势力的迫害和为难,但却得到了地方百姓的关照和尊敬。尤其是得到了天宁寺佛教僧人的收留。没房子,他们帮他在天宁寺旁边建起了简陋的住房,生病了医僧帮助他治疗调养。在此期间,寇准得以和天宁寺亲密接触,与僧人结下了深厚因缘。寇准在雷州天宁寺经过一段时间的调整之后,又恢复了他宰相的胸襟豁达,经常到乡下了解民情,关心群众疾苦,号召兴修水利。寇准除了居住天宁寺西馆,接近僧众,还到雷州其他寺庙察访。他在此间曾参访过五代梁僧了容所建的广教寺,并留下了诗篇:“十里寻幽景, 寒泉几派分。僧同云夜坐, 雁向草堂闻。”[4]

寇准在雷州,有机会接触天宁寺僧人,他较多地受到佛教思想的影响。清代举人雷州李韶绎在《拟重修雷郡寇公祠记》中说道:“公清廉方正,忠不绝书。其大者如建储之议,澶渊之举,孤忠蹇蹇,日月争光,是公之忠,天下之人共闻之,雷之人亦无不共闻之矣。抑知公固能忠,公尤能恕……公之忠,雷之人不过得诸耳闻之;公之恕,雷之人不且得诸目见乎。朝以忠旌公,雷应以忠且恕法公,人能法公,虽谓公至今存可也。”[5]寇准是典型的儒家士大夫,曾身为朝廷宰相,对于儒家忠恕之道自然烂熟于心。这里主要说的是寇准宽恕迫害他的丁谓之事。

寇准被丁谓贬来雷州当司户参军,半年后,丁谓亦被贬为崖州(海南)司户参军。丁谓过雷州,求见寇准,寇准拒绝不见,但却派人送一只蒸羊在通往崖州的路上给了丁谓。当时,寇准的家僮欲找丁谓报复,寇准得知,便把门关起来,让他们纵情赌博,不让他们出去,直等丁谓走远了才开门。家僮不解其意,寇准说:“不要计较前仇,得饶人处且饶人。”丁谓闻讯,羞愧难当。后来有人作词:“雷州户,崖州户,人生会有相逢处。客中颇恨乏蒸羊,聊赠一篇长短句。”据《归田录》记载:“公贬雷州,时,丁谓与冯拯在中书,丁当秉笔,初欲贬崖州,而丁忽自疑语对冯曰:‘崖州再涉鲸波如何?’冯唯唯而已,丁乃徐徐拟雷州。丁之贬也,冯遂拟崖州。当时好事者相语曰:‘若遇雷州寇司户,人生何处不相逢。’”[6]当年寇准被贬雷州,丁谓命令宋绶草拟责备寇准之词,宋绶请问寇准之罪,丁谓说:“春秋没有人够得上将领,汉朝的法律没有准道,都以事实为证。”[7]宋绶虽然服从了丁谓的指挥,但最终还是没有完全照丁谓原话去写。等到丁谓遭贬,宋绶仍然撰写制词,他立即草拟词曰:“春秋没有将领的先戒,旧的典章说得很清楚,说不出的罪行,通常的刑法是不赦免的。”[7]大家议论时感到非常痛快。可见寇准这时真是“宰相肚里能撑船”,对迫害他的人也采取了宽恕、容忍的态度。这里仅仅用儒家的宽恕之道,来解释寇准的这一行为还不够。事实上,寇准是来到雷州之后,在天宁寺西馆居住,通过和佛教僧人的亲近和交往,重新调整了心态,思想发生了新的变化。他相信了因果报应,不和丁谓一般见识,去怨怨相报,而是以德报怨,采取了得饶人处且饶人的态度。寇准受到丁谓的诸多迫害贬到了雷州,在丁谓半年后也遭到贬逐路经雷州之际,他不仅没有报复他,还送他蒸羊。这和他在雷州天宁寺受到佛家因果报应、慈悲为怀的思想影响不无关系。

寇准在雷州只度过了短短的18个月的贬官生涯,既饱经风霜,身心也受到摧残,又忧国忧民,在病苦之中还殚精竭虑地为雷州人民做好事。他在油尽灯残时,写下一首诗《病中书》:“多病将经岁,逢迎故不能。书惟看药录,客只待医僧。壮志销如雪,幽怀冷似冰。郡斋风雨后,无睡对寒灯。”[8]188寇准病重期间,没有了一切应酬。但他和寺庙的关系依然保持。在医疗条件不好的情况下,寺庙和尚成了常客。因为和尚懂得禅医,又能给他治病。但是,由于寇准疾病严重,在雷州仅一年多的时间就去世了。寇准和天宁寺的深厚因缘,永久地载入了天宁寺史册。敬贤如师的雷州人,为了纪念寇准,为他修了寇公祠作为永久纪念。更修“十贤祠”,永久纪念宋代流寓雷州的社稷忠臣和贤达名士,寇准被列为“十贤”之首。

二、苏轼与“万山第一”

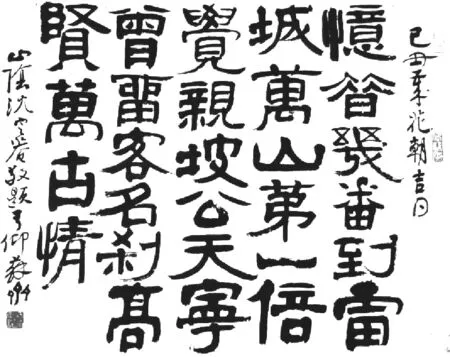

绍圣四年(1097),因元祐党争,苏轼一再遭受贬谪。先贬杭州,再贬惠州,直至贬到儋州。南赴儋州必然路过雷州。此时,胞弟苏辙也谪居雷州。兄弟沦落他乡,多年不见,自然是悲喜交加。天宁寺旁边的西馆,不仅可以留住以雷州为谪目的地的官员,即便是到海南路过的贬官,也免不了在此流连暂住。苏轼兄弟到了雷州,就住到了天宁寺。城墙外的天宁寺,方圆数里,佛塔如林,绿树四合,一面临水。其时,住持大和尚盛情迎接苏学士,让出方丈堂给他们居住,并茶饭相待。苏东坡在惠州,患难中舍命陪侍的爱妾王朝云也香消玉殒,一路凄风苦雨踯躅南下,正在心力交瘁之际,在雷州天宁寺得到僧人的殷勤厚待,使心灵得到些许的慰藉。心情稍微好转,便与和尚谈佛论经,颇为投缘。兴之所至,苏东坡提笔书写了“万山第一”四字楷体匾额,赠给了寺庙和尚。该书法圆润方正,后来成为了天宁寺的镇寺之宝。著名书法家沈定庵先生崇拜苏东坡,其斋号“仰苏斋”。他说,从小即耳聆父亲谈东坡一生事迹,后读遍东坡诗文,很是景仰。关于天宁寺“万山第一”的匾额,还有一段故事:

绍圣四年,东坡居士自惠州再贬儋州,六月经雷州,寓天宁禅寺,寺僧待之甚殷。临别,坡公赠书“万山第一”。禅寺镌石建坊,长为镇山之宝。余于民国卅五年游雷州,礼天宁寺,瞻坡公题刻,端厚雄伟,顶礼再三,手拓留念。次年携归珍藏。“文革”祸起,家抄身拘,“万山第一”幸逃烬难。岂佛祖呵护坡公遗泽耶。一九八五年重访,四十年往事,如梦如尘。再礼天宁,而坊额荡然,千年物华,一旦劫灰。惋叹之余,余告住持,愿奉昔拓,冀俾重刻还旧。越年,余三访往捐。佛光广被,殿宇辉煌,拓片得其所哉,宝地真万山第一也。己丑白露仰苏斋主人山阴沈定庵记。①“三桐斋”新浪博客“万山第一话沧桑”[EB/OL]. [2015-10-28].http://blog.sina.com.cn.

图1 天宁寺“万山第一”拓片

图2 “仰苏斋”题诗

苏东坡于宋绍圣四年(1097)自惠州再贬海南儋州,六月到达海康(雷州),寄寓雷州第一古刹天宁禅寺。寺僧待之甚殷。临别,东坡书“万山第一”四字相赠。天宁寺视之为镇寺之宝,并建坊刻石,成为一大胜迹。1946年,沈定庵先生游雷州,礼天宁寺,获观东坡“万山第一”刻石,为其端厚雄伟所吸引,便向寺僧借梯手拓。因他不谙拓碑技巧,拓得不精,但总算将字轮廓拓了下来。沈先生拱为至宝留存。“文革”中,沈家遭抄,唯此拓未毁。然雷州天宁寺的原石却不能幸免,消失人间。1985年,沈定庵重游旧地,见“万山第一”刻石已非原貌,故将旧拓奉送,庶几得以重刻。1987年,当地政府隆重举行拓片捐献仪式,不久,“万山第一”重放光彩。沈先生在原拓上题数语曰:“坡翁雷州天宁寺题额,余四十年前客岭南时手拓,今春重游古刹,惜古刹原额已毁,归里检寄旧拓奉天宁寺供养,并识数语用志因缘。丁卯八月,山阴沈定庵。”为记此段特殊因缘,赋诗一首:“忆我雷州多次行,万山第一墨缘诚。坡公此地曾留滞,名刹高贤倍动情。”又作诗一首:“忆昔几番到雷城,万山第一倍觉亲。坡公天宁曾留客,名刹高贤万古情。”

苏轼题写“万山第一”,其实天宁寺并没有坐落在崇山峻岭之上,但是天宁寺的周边,也是山岭起伏,湖光山色。苏轼自号“东波居士”,与佛结缘并非始自雷州天宁寺。他所到之地,如有佛寺,便要参访礼拜。被贬惠州,路过南雄大庾岭、韶州南华寺,都会礼拜禅宗六祖惠能。他与佛禅具有深厚的因缘,也有深刻的理解和体悟。他把自己的仕途,看成是蜿蜒崎岖的山路,要想达到的目标就是顶峰上那虚无缥缈、若隐若现的、难以到达的高处不胜寒的楼阁,寺庙就是一个很好的歇脚处。苏轼的“万山第一”题字,对天宁寺来说既是溢美之辞,也符合自己当时的真情实感,是他对天宁寺崇高评价的艺术表达。作为佛教禅宗寺庙文化,或者称为丛林文化,大都不在闹市通衢,而在深山风景优胜、利于禅修的清静之地,寺和山是紧密相连的(寺庙的住持有时也被尊称为山长)。苏东坡参访过的禅宗寺庙不胜枚举,单把天宁寺视为“万山第一”,确有他的深意。天宁寺确实是唐代岭南禅宗古寺之一。作为禅宗丛林,粤西天宁寺和粤北韶州曲江南华寺和乳源云门寺鼎足而立,把它说成是万山第一也是自然的。再者,苏东坡作为戴罪之身,一再被贬,且有丧妾之痛,心情极为低落的情况下,却得到了天宁寺僧人的殷切接待,这在苏居士眼中,也应该是在众多禅宗山林寺庙中排名靠前的,数一数二的。苏东坡和佛教的因缘深厚,和岭南南禅宗的因缘更深厚,和雷州天宁寺因缘最深厚。这也是他为天宁寺题写“万山第一”的一个重要原因。

北宋词人秦观,字少游,江苏高邮人,是苏轼的门生。他们早在熙宁七年就开始了交往。宋哲宗绍圣年间,元祐党失势,苏轼被贬,秦观也受到了牵连,屡遭贬逐。元符元年(1098)四月后到达横州贬所,九月初五日到达雷州,这是秦观贬谪生涯的最后一站。秦观在雷州海康西馆住下,开馆授徒,闲时荡游罗湖,写诗吟诵,与在海南的老师苏轼鸿雁传书。在海康宫亭庙下,梦见天女拿一幅维摩画像让他写赞。秦观笃信佛教,于是题道:“竺仪华梦,瘴面囚首。口虽不言,十分似九。应笑荫覆大千作狮子吼,不如搏取妙喜似陶家手。”醒来后,就把这段话记录下来。宋僧惠洪在《冷斋夜话》中说,自已在天宁寺时,曾亲眼从和尚戒禅那里看到这幅字,正是秦少游的笔迹。元符三年(1100年),徽宗大赦天下,贬谪者得以北归。六月二十一日,历尽沧桑的苏轼来到雷州与秦观相会。秦观与苏轼在西湖踏歌而行,互诉别情,拿出自己在雷州写的诗请老师点评;苏东坡也拿出一把扇子递给秦观,秦观一看,原来是自已南谪过程中写的一首《踏莎行》词,不禁一阵感动。二人在天宁寺流连,苏东坡多方宽慰秦观,使他的心境也轻松了不少。苏轼拿出给秦观的诗作《雷州八首·此为秦观作》,鼓励他积极面对困境,准备北归,互相勉励,依依惜别。

古代雷州作为“蛮烟瘴雨”之地,谪官贬宦流放之所。仅有宋一代,先后有诸多朝臣、名士谪贬或途经雷州。寇准、李纲、胡铨、秦观、苏轼、苏辙、赵鼎、李光、任伯雨、王岩叟被尊为“雷州十贤”。他们在雷州和天宁寺建立了深厚的禅宗因缘。

参考文献:

[1]吴建华.雷州半岛佛教述略[J].湛江师范院报,2003(1):35-39.

[2]郑俊,宋绍啟.[康熙]海康县志[M]//中国方志丛书.台北:成文出版社有限公司,康熙二十年(1680).

[3]黄雨.历代名人入粤诗选[M].广州:广东人民出版社,1987.

[4]黄佐.[嘉靖]广东通志:卷六五[M].广州:广东省地方史志办公室, 1997.

[5]李韶绎.拟重修雷郡寇公祠记[EB/OL].[2015-10-11].http://www.baike.com/wiki.

[6]欧阳修.归田录[M]//历代笔记小说大.上海:上海古籍出版社,2012.

[7]毕沅.续资治通鉴[M].北京:线装书局,2009.

[8]金强.宋代岭南谪宦[M].广州:广东人民出版社,2009.

A Special Karma between Diaspora Scholar-bureaucrat and Tianning Temple in Song Dynasty

LI Ming-shan

(The Editorial Department of Journal, Guangzhou College of Technology and Business, Guangzhou 510850,

Guangdong, China)

Abstract:Leizhou, located in the south of the Five Ridges, with a unique geographical location since ancient times, it used to be a place for literati and literati lingers. The Tianning Temple which was built in the Tang Dynasty is the holy land of Zen in the Leizhou Peninsula. After the Song Dynasty it became a place for refugees of the literati and scholar bureaucrats where they gathered and stopped for rest. Many scholars the literati closely bonded with Tianning Temple and brought out the best in each other; facilitating the development of Leizhou culture and making it become increasingly rich and colorful, with the tendency of Zen Buddhism.

Key words:Leizhou; diaspora culture; the Tianning Temple; the tendency of Zen Buddhism(责任编辑:廖铭德)

中图分类号:K244.05

文献标识码:A

文章编号:1007-5348(2016)01-0001-04

[收稿日期]2015-11-23

[作者简介]李明山(1951-),男,河南尉氏人,广州工商学院学刊编辑部编审;研究方向:禅宗历史文化。