1967

—2012年长丰雷暴气候特征分析

刘 江(安徽省长丰县气象局,安徽长丰 231100)

1967

—2012年长丰雷暴气候特征分析

刘 江

(安徽省长丰县气象局,安徽长丰 231100)

摘 要:利用江淮之间北部地区的长丰站1967—2012年的逐日观测雷暴数据,通过线性倾向估计和Mann-Kendall检验法研究雷暴的气候特征。结果表明:长丰站年平均雷暴日数为27. 3d,雷暴日数年代际线性变化呈下降趋势,气候倾向率为-2. 74d/10a。逐月平均雷暴分布与月平均气温、降水量呈现同相单峰形,7月雷暴出现高峰值,9月雷暴锐减。Mann-Kendall法检验显示,雷暴日数有着显著的下降趋势,突变发生在1977年,并在1982年突破了显著性α=0. 05的临界值。

关键词:雷暴;雷暴日;气候特征;线性倾向估计;突变检验

0 引言

雷暴是指大气中发生放电并伴有雷声的一种天气现象,常发生在大气层结极不稳定、天空中有积雨云存在的天气条件下,出现时常伴有暴风雨和冰雹甚至龙卷风等恶劣性天气。雷暴是一种破坏性严重的自然气象灾害,表现为雷电所造成的雷击,雷电灾害是一大自然气象灾害,并被有关国际组织列为最严重的十大自然灾害之一,也被列为电子时代的一大公害[1],我国每年因雷暴和雷电灾害引起的损失很严重。

对区域雷暴气候特征的研究有着很重要的意义,张敏锋等[2]采用EOF和主值函数分析法,将我国平均年雷暴日空间分布划分为4个区,并指出近30a来我国大部分地区(除东北地区外)平均雷暴频数在波动中减少;徐桂玉等[3]研究表明我国南方雷暴总趋势是逐渐减少的,并得出周期及季节变化特征等;程向阳等[4]利用安徽省78个气象台站的雷暴资料研究了近50a雷暴的时空变化特征,得出了安徽省雷暴日数存在着显著的减少趋势;此外还有不少有关雷暴气候的研究[5-10],取得了很多建设性的成果,针对江淮之间北部典型地区长丰县的长序列气候变化趋势方面的研究很少。本文利用长丰县1967—2012年长序列的逐日观测雷暴资料数据,通过线性倾向估计、Mann-Kendall[11]检验法,着重分析了雷暴发生的年、季、月变化和雷暴初、终日变化的气候特征。长丰县地形狭长,江淮分水岭横贯县境中南部,岗峦跌宕起伏,每年因雷灾引起的生命和财产损失巨大。因此应该最大限度地降低损失,合理防雷减灾避灾。本文研究的目的是寻找雷暴规律、开展本地化气候特征分析,为长丰合理防灾减灾提供科学依据。

1 资料与方法

以江淮之间北部典型地区长丰县国家气象观测站近46a来的逐日地面观测雷暴资料数据为依据,取1967—2012年为研究时段。该站位于安徽省合肥市长丰县水湖镇西南郊外(32°28′N,117° 09′E),海拔28. 1m,属亚热带湿润季风气候与暖温带半湿润季风气候过渡地带,自建站至今未搬迁过站址,雷暴观测资料数据无不连续性现象。在统计时,遵行《地面气象观测规范》只记录闪电而未记录雷暴的不作为雷暴日统计;以1日内听到1次或1次以上雷声统计为一个雷暴日;若某次雷暴跨越20时,则按2个雷暴日进行统计[12]。初雷日是指一年之中第一次发生雷暴的日期;终雷日是指一年之中最后一次发生雷暴的日期;年雷暴日数为一年之中雷暴日数的总和[13]。季节划分采用气象学上的划分标准:3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月至次年2月为冬季[14]。主要采用线性倾向估计、Mann-Kendall检验法,对长丰县雷暴日数和雷暴初、终日进行气候特征统计分析和研究雷暴天气的突变。

2 长丰县雷暴的气候特征

2. 1 雷暴的年(年代)际变化特征

1967—2012年长丰县共有1257个雷暴日,年平均出现雷暴日数为27. 3d,依照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343—2012)的划分标准[15],长丰县属于中雷区。长丰县逐年雷暴日数变化趋势如图1,1974年雷暴日数最多,为46d,1996年12d,为最少,二者相差34d。说明长丰县雷暴日数年际间相差较大。年雷暴日数高于46a平均值的有19a,低于平均值的有27a,1967—1979年曲线在高值区间振荡,1980—1996年曲线呈明显偏少趋势。近46a雷暴日数总体呈波动减少趋势,其气候倾向率为- 2. 74d/10a,即每10a雷暴日数减少2. 74d,以上结论同安徽省近50a的雷暴规律基本一致。年代际分布:20世纪70年代平均雷暴日数为33. 0个,80年代平均为24. 5个,90年代平均为24. 4个,21世纪初年代平均为25. 4个,近46a长丰县雷暴日数平均值、极大值和极小值分别为27. 3d、46. 0d和12. 0d,可见20世纪70年代高于46a平均值,20世纪80—90年代和21世纪初低于平均值,其中90年代为最低。

2. 2 雷暴的季和月变化特征

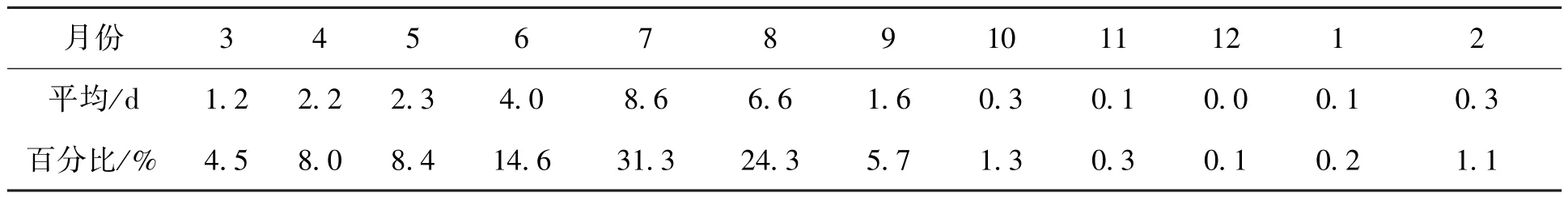

表1是全县各月平均雷暴日数。可以看出,一年四季中雷暴主要集中出现在夏季(6—8月),平均每年夏季出现19. 2个雷暴日,占全年雷暴日数的70. 2%;其次为春季(3—5月),平均每年春季出现5. 7个雷暴日,占全年雷暴日数的20. 9%。由表1还可以看出,峰值出现在7月(8. 6d/月),占全年雷暴日数的31. 3%。6—8月是强雷暴的多发期,易造成雷击事故发生。2005 年7月6日,合淮路长丰县岗集镇段一男子不幸遭雷击身亡。

表1 长丰县各月平均雷暴日数Tab. 1 The Average Number of monthly Thunderstorm Days in Changfeng County

从图2可知,长丰县每月都有出现雷暴的可能,从1月到7月呈现逐渐增多趋势,7月到12月呈现出逐渐减少的趋势,为抛物线型特征。雷暴多发月份主要集中出现在6月、7月和8月,分别为184d、394d和305d,三月占总数的70. 2%(其中7月出现几率最大,占31. 3%);其次是4月和5月,分别为101d和106d,分别占总数的8. 0%和8. 4%;其余每月均在100d以下。

2. 3 雷暴初、终日气候特征

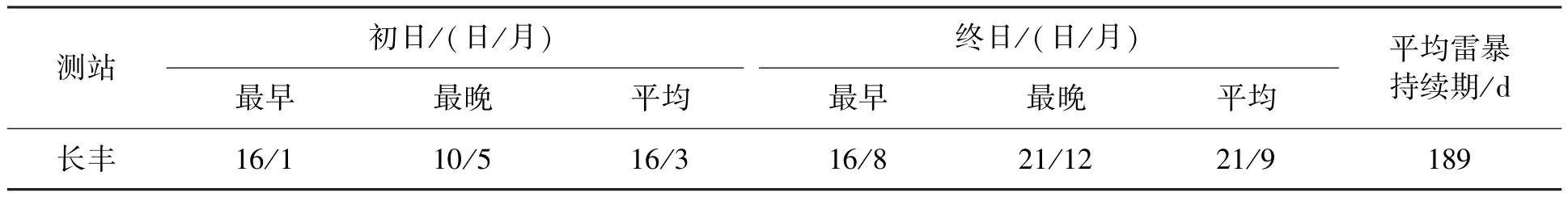

雷暴初、终日是一个十分重要的气候指数。统计结果表明:初(终)雷暴日最早与最晚相差3~4个月,初(终)雷暴日最早与最晚年际差异较大。雷暴初日一般出现在3月中旬,雷暴终日一般出现在9月下旬(表2)。

表2 长丰县雷暴初终日和平均雷暴持续期Tab. 2 The First and Last Day of Thunderstorm and Average Thunderstorm Duration in Changfeng County

雷暴初日与终日之间的持续日数称为雷暴持续期,由于当年雷暴初、终日出现的日期决定持续期的大小,所以雷暴持续期的年际变化比较大。长丰县雷暴的平均初日为3月16日,最早雷暴初日为2002年1月16日,平均终日为9月21日,最晚雷暴终日为1979年12月21日,长丰县历年平均雷暴持续期为189d。

2. 4 雷暴活动与气象要素的关系

在讨论雷暴活动与气象要素的关系时,分析近46a长丰县逐月平均雷暴日数、平均气温和降水量变化,由图3可见平均雷暴日数与月平均气温、降水量分布呈现同相单峰形,显现出雷、雨、热的同季关联性,3月后气温升高和降水增多,月雷暴日数也上升。6月雷暴日数逐月趋近似直线倾斜上升,雷暴日数峰值出现在7月(8. 6d)。主汛期间天气炎热,在云与地间易导致雷暴产生。末汛期9月随着平均气温、降水剧减,同时月平均雷暴日数也剧烈下降。

从图3还可以发现,长丰县平均气温变化与雷暴日数变化呈正相关,月雷暴日数变化与7、8月的平均气温变化相似,主要集中出现在平均气温>25℃区域。雷暴发生前温度逐渐上升,遇到雷暴和降水后,温度剧烈下降,因冷空气的下沉和雨滴的蒸发产生。

3 雷暴日数的突变检验

气候突变是指气候系统在较短时期内从一种稳定的气候状态到另一种气候状态的飞跃,它是非线性性质的一种表现[16]。为了进一步研究长丰县年雷暴日数的变化趋势,采用Mann-Kendall检验法对长丰县年雷暴日数进行突变检验,并给定显著性水平0. 05。检验显示(图4),长丰县年雷暴日数存在着显著的突变情况,根据UF和UB曲线的交点位置确定在1977年发生突变,并在1982年突破了显著性α= 0. 05的临界值,这也说明了长丰县年雷暴日数有着显著的下降趋势。

4 结论

综上所述,可得出以下结论:

(1)从雷暴的年际变化分析得到,长丰县1967—2012年平均雷暴日数为27. 3d,属于中雷区。近46a雷暴日数总体呈波动减少趋势,其气候倾向率为-2. 74d/10a。

(2)从雷暴的月季变化分析得到,长丰县每月都有出现雷暴的可能,从1月到7月呈现逐渐增多趋势,7月到12月呈现出逐渐减少的趋势,为抛物线型特征。雷暴主要集中出现在夏季(6—8月),占全年雷暴日数的70. 2%,其中7月出现几率最大,占31. 3%;其次为春季(3—5月),占全年雷暴日数的20. 9%。

(3)初雷日一般出现在3月中旬,终雷日一般出现在9月下旬。

(4)利用Mann-Kendall法进行突变检验显示,长丰县年雷暴日数有着显著的下降趋势,突变发生在1977年,并在1982年突破了显著性α= 0. 05的临界值。

参考文献

[1] 马明,吕伟涛,张义军,等. 1997—2006年我国雷电灾情特征[J].应用气象学报,2008,19(4):393-400.

[2] 张敏锋,冯霞.我国雷暴天气的气候特征[J].热带气象学报,1998,14(2):156-162.

[3] 徐桂玉,杨修群.我国南方雷暴的气候特征[J].气象科学,2001,21(3):299-307.

[4] 程向阳,谢五三,刘岩,等.安徽省近50年雷暴的时空变化特征及影响因素[J].长江流域资源与环境,2012,21(1):117-121.

[5] 吴怡兴,周方聪.海南儋州雷暴和雷电灾害特征[J].防灾科技学院学报,2014,16(4):47-50.

[6] 马晓虹,张玉珍,李娟.海北雷暴活动分析[J].防灾科技学院学报,2009,11(2):18-22.

[7] 张雪晨,朱珠,刘高平.安徽省近40年雷暴大风气候变化特征分析[J].长江流域资源与环境,2013,22(12):1621-1626.

[8] 王红燕,吴璐,王跃民,等.许昌雷暴气候特征分析[J].气象与环境科学,2008,31(1):56-59.

[9] 贾朝阳,郭慕萍,李冬梅,等.山西运城雷暴气候特征[J].自然灾害学报,2006,15(5):38-44.

[10] 段炼,陈章.近42年成都地区雷暴的气候特征[J].自然灾害学报,2006,15(4):59-64.

[11] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M]. 2版.北京:气象出版社,2007:43-72.

[12] 中国气象局.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003.

[13] 辛吉武,许向春,蔡杏尧.海南儋州雷暴天气气候特征分析[J].气象,2008,34(1):100-106.

[14] 袁新田,张群,张春丽.蚌埠市近50年降水变化特征分析[J].石家庄学院学报,2011,13(6):97-102.

[15] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50343—2012建筑物电子信息系统防雷技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[16] 普宗朝,张山清,李景林,等.近47a塔克拉玛干沙漠周边地区气候变化[J].中国沙漠,2010,30(2):413-421.

Characteristic Analysis of Thunderstorms in Changfeng from 1967 to 2012

Liu Jiang

(Meteorological Bureau of Changfeng,Changfeng,Anhui 231100)

Abstract:Based on the observational data of thunderstorms from 1967 to 2012 about the northern Changjiang-Huaihe Area of Changfeng station,the climatic characteristics of the thunderstorms are analyzed by linear trend estimate method and Mann-Kendall test method. The results show that the average number of annual thunderstorm days in Changfeng is 27. 3. Decadal linearly changes of thunderstorm days decreased;and climate tendency rate was approximately-2. 74d/10a. There is a peak value for the mean monthly thunderstorm day,so are the mean monthly air temperature and the precipitation. Thunderstorms reach the peak in July,and decrease rapidly in September. Mann-Kendall test shows that thunderstorm days presented a significant decreasing tendency;the mutation occurred in 1977,and in 1982 it broke the critical value of α=0. 05.

Keywords:thunderstorm;thunderstorm day;climatic characteristic;linear trend estimate;mutation test

中图分类号:P446

文献标识码:A

文章编号:1673-8047(2016)01-0037-05

收稿日期:2015-12-02

作者简介:刘江(1980—),男,本科,工程师,主要从事观测和气象预报服务工作。