聂树斌案再审背后的“推手”们

6月7日晚,聂树斌案代理律师李树亭和聂树斌的母亲张焕枝抵达济南。山东省高院孟庭长特意叮嘱李树亭,要让聂母吃降压药,早点儿休息,还关切地问是否需要安排人帮忙安抚其情绪。

6月8日,山东省高院向聂树斌的母亲送达了再审决定书。之后,新华社发布报道,最高人民法院已于6日决定依法提审原审被告人聂树斌故意杀人、强奸妇女一案。

从济南回石家庄的路上,几年来,李树亭第一次见到张焕枝开怀大笑。

中国人民大学法学院教授、诉讼制度与司法改革研究中心主任陈卫东接受媒体采访时认为,多年来,聂案一直是舆论关注的焦点。相比其他案件,该案影响力更大,审理起来更难,“聂案的事实更加扑朔迷离,到底是不是冤假错案(还不能说)。因为还出现了个王书金,已经经过了河北方面的审理,所以最高法亲自提审聂案是比较恰当的。”

“该来的,总会来”,原《南方周末》记者刘长第一时间发了朋友圈,回忆关注聂案五年来的点滴,并感叹“几代媒体的接力,几代法律人的接力,我们亲历其间者,虽觉得这一天来得太晚,但这一天真到来了,仍然感觉到欣慰”。

岂止媒体与法律人,一桩21年前的旧案能迎来再审,背后的推动者,甚至为此付出代价的体制内外的人士,所在多有。

两米多高的申诉材料

1995年,未满21岁的聂树斌被枪决了。此后十年,他的家人接受了公检法三方共同认定的事实:1994年夏秋之交,聂树斌在一片玉米地中奸杀了一名38岁的女子。这位康姓被害女工当时正骑车途经此地。

这一结论在开庭之初,就受到了康家人的质疑——他们的申诉甚至比聂家还早了整整十年。

据《南方周末》报道,1995年3月,聂树斌案在石家庄中院一审开庭,康家人作为刑事附带民事诉讼的当事人出庭。庭上,康家人提出了五点质疑:1.现场衣物、场外衣物、自行车摆放位置以及现场痕迹等,均与罪犯作案时间、过路行人的干扰不能吻合;2.受害人康某生前曾习防身术,聂树斌正常状态下难以制服康某并予以杀害;3.康某的门牙脱落;4.遗体和衣物不在同一地点,怀疑案发现场非第一现场;5.怀疑是雇凶作案。

庭审中,康家人质问聂树斌,“是否受人指使作案?”但法官以“这些事不属于你问的事”,制止了康家人的发问,对康家的五点质疑也未予重视。

1995年3月15日,石家庄中院一审判处聂树斌死刑,赔偿受害人家属丧葬费等计2000元。聂树斌以量刑过重提出上诉,而受害人康家也以一审法院未能查清案件的诸多疑点、民事赔偿过低,上诉至河北省高院。

上世纪90年代,正值全国“严打”,且当时的死刑复核权在地方。“严打”之初的运动式执法下,“命案必破”的口号更成为悬在公安机关头顶上的利剑,有些地方实行破案率末尾淘汰制,每年破案率低的派出所所长可能会丢掉饭碗。常被拿来与聂案相提并论的呼格吉勒图案,亦是那个时期的产物。

在这样的大环境下,关于此案的质疑声显得无比微弱。

一个月后,河北省高院不开庭审理此案,维持了一审法院的判决。1995年4月27日,聂树斌被执行枪决。康家主张的6万元民事赔偿等诉讼请求,亦被一并驳回。

此后,康家开始了漫长的申诉之路。在其家中,康父写的各种申诉材料已从地面堆到了屋顶,足有2米多高。2005年初,王书金被抓获,聂案出现“一案两凶”,聂家得知儿子可能并非真凶后,也和康家一样,一次又一次申诉。

体制内的潜流

如果不是警察郑成月,“真凶”王书金恐怕早就改了口供。

1995年,邯郸市广平县南寺郎固村发生一桩凶案,公安人员从井里捞出一具失踪妇女的尸体。经排查,基本确定嫌疑人为王书金,随即,公安局发了通缉令。

这一等,就是十年。2005年1月18日,王书金在河南荥阳落网。

审讯中,王书金交代了四起强奸杀人案,其中三起在广平,另一起在石家庄西郊玉米地。广平县公安局副局长郑成月等人让他在玉米地指认犯罪现场时,带路的孔寨村村干部挺惊讶,说凶手在十年前就枪毙了啊。郑成月一听,这下麻烦大了,赶紧联系当地警方。刚开始,对方只说协助查查,再后来,干脆不接电话了。

2005年3月,迫于舆论压力,河北省政法委出面协调,郑成月被叫去汇报。

汇报中,郑提到,王书金准确地指认了现场,更详细的是,他说奸杀过后,在那个女子身边发现一串钥匙,拿着走时,死者是头东脚西的。他走到小道上,想拿了钥匙怕被警察发现,又回去扔在了女的脚后大概一米远处。这个细节不是作案人员是说不清的。

时任河北省政法委书记刘金国追问,现场有没有这串钥匙。公安厅的人说有。刘金国又问:“聂树斌交代了吗?”

“没有。”

郑成月在会场,只听到沉重的呼吸声。

刘金国当即宣布成立两个专案组:由省公安厅刑侦局牵头,广平县公安局配合,对王书金案进行严格调查;由河北省高院牵头,石家庄中院配合,对聂树斌案进行复查。那场汇报后不久,刘金国调任公安部副部长。接着,河北省政法委2005年第37号会议纪要决定,对聂树斌案不起诉。

由于牵扯进聂案,49岁那年,郑成月被离岗了。临走前他去看守所看了王书金,告诉他别有压力,不管到哪儿都如实说话。

“这些年在体制内有不少助力聂案的人,郑成月是比较典型的一个”,一位多次采访过聂案的记者透露,更多人在暗中推进着聂案的重审。

2014年,中国司法体系刮起了一场平反冤假错案的“东风”。坐了八年冤狱的念斌得以昭雪,内蒙古的呼格吉勒图案进入再审程序,各级法院对518名公诉案件被告人和260名自诉案件被告人依法宣告无罪,按照审判监督程序再审改判刑事案件1317件。最高人民法院副院长李少平表示,将积极推进以审判为中心的诉讼制度改革,推进庭审实质化,防止庭审“走过场”,坚持罪刑法定、疑罪从无。

这一年年底,张焕枝收到消息,聂案移交山东省高院异地复查。

2015年3月的全国“两会”上,最高人民法院院长周强、最高人民检察院检察长曹建明破天荒在全国人大面前表达歉意,对错案的发生表示“深感自责”“深刻反省”。而全国人大代表、政协委员分组讨论“两高”报告时,多次提到聂树斌案。

媒体人接力

“一案两凶”的吊诡事情最早被《河南商报》捅了出来。

2005年2月底,《河南商报》跑公安口的记者楚扬得到消息,告诉了代行总编辑职权的马云龙。学法律出身的马云龙当即拍板要做,并加派了机动部记者范友峰一起去河北采访。

3月15日,《一案两凶,谁是真凶》一文出现在《河南商报》上。在互联网并不发达的年代,马云龙担心报道迫于压力无法传播,在报纸排版时,让编辑把稿件同时发给全国一百多家有通联关系的媒体,同时附上八个字,“不收稿费,欢迎转载”。第二天,报道同时出现在全国多家媒体上,网易、新浪上的帖子一天之内就跟了七万多。

河北省政法委随即向媒体表态,说要立即成立由省委政法委牵头、省公检法司机关参与的联合调查组,一个月内公布结果。

其他媒体也紧随其后,开始了前赴后继的接力赛。

2013年7月10日。在河北省邯郸市中级人民法院,王书金在庭审笔录上按手印

3月24日,《南方周末》发表了《“聂树斌冤杀案”悬而未决 防“勾兑”公众吁异地调查》一文。记者赵凌继《河南商报》之后迅速跟进,采访了几乎所有涉事人员,还原了诸多细节,编后语则呼吁最高法院收回死刑核准权。

这之后的11年,《南方周末》从未放弃过对聂案的关注。

“每年都在找各种角度想办法报道这个案子”,“85后”记者刘长在2012年入职《南方周末》,并从赵凌等前辈手中接过了聂案的“接力棒”,“虽然大家嘴上不说,但心里都觉得这个事情就是我们报纸的事情,有这个责任感,也都在等着(真相)这一天”。

越来越多的媒体人加入到关注聂案的队伍中。刘长记得,2013年王书金案二审开庭时,各路媒体云集邯郸。开庭前一天,邯郸下了一夜雨。第二天,记者们举着牌子在邯郸市中级法院门口要旁听证。最终,他们并未被允许进入庭审现场。

若干年后,媒体已经从当年报纸领军的时代,进入了微博、微信的时代。那些当年举着牌子在法院门口要旁听证的记者们,有人转型,有人创业,有人出国继续深造。但当最高法院提审聂树斌案的消息传来时,大家还是在社交网站上刷屏了,“正义不在当下,但我们必须要得到”,“来得迟了些,但终于等到了”。

死磕的律师们

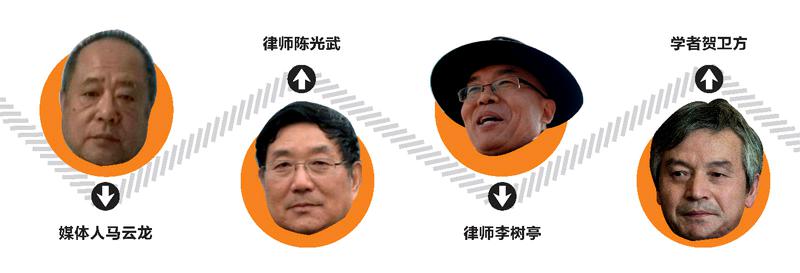

媒体人接力的同时,律师们也纷纷加入到聂案中来。从张思之到李树亭、陈光武,接手过聂案的律师亦经历了几代人。

早在2005年《河南商报》第一篇稿子见报后,李树亭就接手了聂案。

“我有个天大的案子你敢不敢接”,2005年,聂母张焕枝在电话里问李树亭。不久,张焕枝和记者楚扬登门拜访。

成为聂案代理律师后,李树亭开始了马不停蹄的调查取证工作。

他走访了聂树斌的工友,找到带班师傅、车间主任,并多次走访受害人康家。在工人们的描述中,聂树斌老实,不爱说话。至于当天的出勤表,则被警方拿走,至今下落不明。在受害人康某的工友处,李树亭拿到一个细节:康某的尸体第一时间被工友们发现时,牙齿被打掉,赤裸下身,短背心被撩到脖子处,脸上有苍蝇,但没有人提到一件花上衣——这在之后被检察官认为是勒死康某的物证。

康父告诉李树亭,警方从他们家里拿走过花上衣和连衣裙,之后又不知从哪儿拿来件花上衣让康父辨认。而据他的分析,用绳子勒死人容易,但用衣服并不容易。且在王书金的供述中,也没有提到什么花上衣。

“聂树斌的案子,没有任何一个直接的人证,也就是没有任何一个人举报他强奸杀害了康某;也没有物证,没有精斑、体液、毛发等,受害人衣物上监测不出来,现场也没有聂树斌留下来的任何东西。强奸都不成立,又何以杀人?”李树亭用“漏洞如筛”四个字形容此案。

而聂树斌直到被枪决,他的家人都没有收到过一审和二审的判决书。没有判决书,也就无法进行申诉。2007年,李树亭找康家要判决书。第一次,他被骂出了门。几次造访后,康父终于被打动,把判决书给了他。李树亭一激动,一下子复印了20份。这一年底,案子转到河北省高院处理,但仍然没有进展。

由于难有新的进展,聂案的关注度一降再降,几近被遗忘。

到了2011年9月11日,山东几名律师再次就聂树斌案发起研讨会,请来多位专家学者及聂树斌的家人,希望让案子再回到公众视野。刘长和几名记者从北京赶往石家庄。主办方先在军区宾馆订了个会议室,因为已经预计到这个会议室可能用不了,又在对面宾馆开了另一间会议室备用。

2015年3月16日,全国“两会”结束后的第一天,李树亭和另一位代理律师陈光武先后接到电话:律师可以阅卷了。自从2005年王书金出现以来,这是中国法院系统首次向律师公布聂树斌案侦查、一审、二审的全部卷宗。此前,许多律师、学者乃至社会公众认为卷宗一旦披露,聂案便会毫无悬念地得到平反。

当晚,关于聂案阅卷的新闻铺天盖地。以至于第二天一早,律师们继续查阅、复制卷宗前被要求签署保密承诺,其中包括不能泄密,不能向媒体单方通报案件。

3月17日上午,张焕枝带着律师们赶到济南时,聂树斌案卷宗3本、王书金案卷宗8本、河北政法系统复查卷宗6本,已由法院准备妥当。对李树亭等人来说,王卷已属“可望而不可即”的申请范围,复查卷完全是意外收获。

如此完整的卷宗让为聂案奔走数年的律师们兴奋不已。4月30日,63岁的陈光武再也坐不住了。他把对山东高院的保密承诺抛诸脑后,一夜连发10篇博客,披露出卷宗中的多幅照片、多处文字记录。

在山东省高院,只要有聂家亲属、聂案律师出现,他们就会有一整套“隆重的仪式”。除法官外,会见过程中一定会有两名全程记录的书记员、两台全程跟拍的摄像机,以及山东省内媒体大众网的记者。

对这套充满仪式感的行为,山东高院的解释是,这是中国的重要案例,要保存历史,留下档案。

和之前在河北高院屡屡碰壁相比,李树亭对山东高院的工作很满意,“基本上他们有的东西都给我们看了”。

学界呼声

2009年11月,赵凌在《南方周末》上刊登了一篇报道,《“聂树斌案”翻案渺茫》,其中语调悲观地写道:“真相可能永远死去。”但在这篇报道中,法学教授贺卫方依然在急切呼吁:“现在这个案件对整个体制是一个考验,让国民对这个国家有信心,不再是草菅人命的做法,不再恐惧蒙受冤屈而得不到很好的解决,我相信这是一个特别好的机会,希望有关部门能抓住这个机遇。”

自“真凶”王书金出现后,聂案成为贺卫方倾注心血最多的案子。

2007年,他在《南方周末》上发表评论文章,呼吁公开透明再审聂树斌案。两年后,在新疆石河子大学支教的贺卫方在博客上称自己“身在石河子,心忧石家庄”。2011年,贺卫方参加了石家庄举行的聂树斌研讨会,60多名与会律师和学者,通过了致最高法院和河北省高院的呼吁书,要求重审聂案。

与此同时,以聂案为主题的研讨会、法律沙龙在法律人中持续进行着,一些新的计划也因此衍生出来。2014年5月23日,律师张青松和学者吴宏耀共同发起“蒙冤者援助计划”。在它之前,还有律师李金星发起的“拯救无辜者洗冤行动”,学者徐昕发起的“无辜者计划”,和律师杨金柱发起的“冤弱法律援助中心”。这些名称不一的项目有着共同的主旨:从层出不穷的疑似冤案中选出最为重大的案件,免费为那些“重罪案件中的贫弱者”提供法律援助。

聂树斌案在几个计划中同时出现。在学界和律师们看来,这不仅缘于聂案自身的标本意义,更像是一起呵护着一盆炭火,不灭,不尽,就能熬过寒冬。

2016年6月8日,聂案终于迎来转折。山东省高院接受媒体采访时称,在全面复查的基础上,经合议庭评议、审判委员会讨论认为,原审判决缺少能够锁定聂树斌作案的客观证据,在被告人作案时间、作案工具、被害人死因等方面存在重大疑问,不能排除他人作案的可能性,原审认定聂树斌犯故意杀人罪、强奸妇女罪的证据不确实、不充分。因此已建议最高法依照审判监督程序重新审判聂树斌案。

“我知道法律会给我儿子一个清白”

6月8日上午,山东省高院。

张焕枝从书记员手中接过再审决定书,静默了几秒,强忍着没哭出声。

从王书金出现后,她的生活已经简化为“申冤”。

马云龙第一次见到张焕枝时,她只是“一个精神上被摧垮的农村妇女”。聂树斌被执行死刑后的十年里,尽管不相信儿子是凶手,但她不得不接受这个现实。彼时在下聂庄,因为出了“强奸犯”、“杀人犯”,聂树斌的父母饱受歧视。张焕枝一度拒绝对外人透露儿子“不在了”的原因,蜂拥而至的记者们让她更是不安和警惕。

2005年以后,她开始以每月至少一次的频率去河北高院。从下聂庄到河北高院,大约有15公里远。张焕枝要上访,必须先从村里骑电动车3公里多,到了石家庄市动物园,再寄存电动车,坐旅游5路公交车,15站之后,再换乘一站公交车,最后再步行数百米,到达河北高院。

负责案子的法官王琪态度挺好,说您大老远来了不容易,高院没有把聂树斌的案子放下不管,回去等着吧。张焕枝就这么等着、上访、再等、再上访,久而久之,这似乎成了她做母亲的仪式。

十几年下来,马云龙发现,张焕枝成了一个“社会活动能力很强、能讲很多法律条文的人”。她会学着记者、律师们的思维方式和说话语气,会引用中央领导“依法治国”的讲话。她害怕自己说错话,说出没质量的话。

“这个结果跟我想的一样!”从济南回石家庄的车上,张焕枝又接到媒体的电话,她高声说,“我知道法律会还给我儿子一个清白!”

2013年6月23日,河北省石家庄市下聂庄,聂树斌的母亲张焕枝

资料来源:新华社、《法制日报》、《中国新闻周刊》、《南方周末》等