作为文学翻译家的王力

陈颖 彭林祥

语言学家的王力可谓众人皆知,而作为文学翻译家的王了一(王力从事文学活动时署名王了一)则鲜为人知。实际上,王力在成为语言学家之前,完全可以算一位法国文学翻译家。从1929年开始,留学法国的王力一边攻读博士学位,他的译本也源源不断地问世。其翻译涉足戏剧、小说、传记、诗歌等领域。在短短三四年时间里,翻译作品就高达200多万字。如以翻译数量计,在20世纪二三十年代的中国翻译文学领域,几乎无人能出其右者。但迄今为止,对王力文学翻译的系统整理还未实现,对其研究的成果凤毛麟角。笔者不揣浅陋,在全面考察王力翻译活动的基础上,勾勒其译作引起的批评和论争,然后从总体上分析其文学翻译的质量。

一 王力的文学翻译活动历程

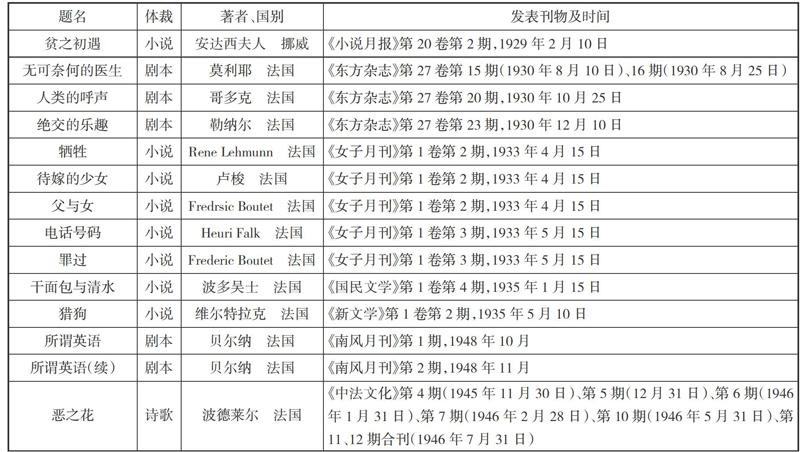

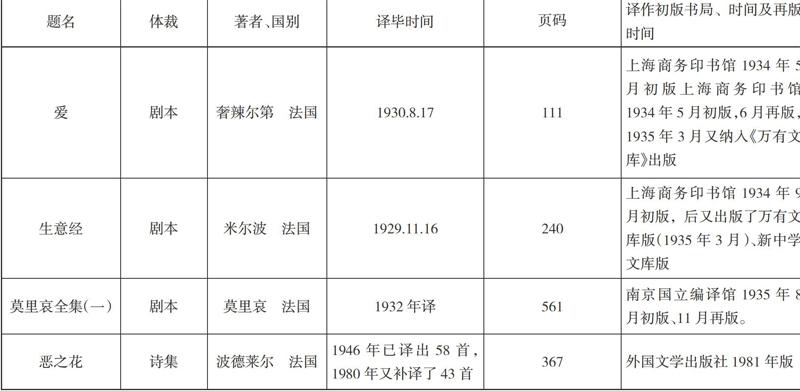

1927年夏,王力从清华国学院研究生毕业。在导师赵元任的建议和推荐下,二十七岁的王力踏上了开往法国的轮船,开始在巴黎大学学习实验语音学。在老师李石岑的建议下,他开始利用业余时间进行文学翻译,赚取稿费。最先问世的作品是当年刚获诺贝尔文学奖的挪威作家安达西夫人(又译温玳瑟夫人)的小说《贫之初遇》,后经李石岑推荐给时任《小说月报》编辑的叶圣陶。两个多月后,译文刊于《小说月报》第20卷第2期,稿费也很快寄到王力手中。受此鼓励,王力的翻译热情大增,他的译作源源不断地在期刊上刊出,许多出版社也连续不断地推出他的译作。见下表(以问世时间为序)。

此外,他还“有几部稿子在日本侵略军放火烧商务印书馆编译所的时候被烧毁了,记得其中有傅马舍的《塞维尔的理发师》和《费加罗的结婚》”。还有一部《法国小说集》计划在女子书店出版(实际上未出版)。据笔者大略统计,王力毕生问世的文学译作约300万字,完全称得上20世纪30年代最重要的法国文学翻译者之一。

从上两表列举的作品看,王力的文学翻译具有以下几个方面的特色:一是从事文学翻译的时间比较短暂。王力从事文学翻译的时间主要在留学期间和回国任教初期。1928年下半年起,王力开始从事文学翻译工作,1929至1931年三年时间翻译的作品最多。清华任教初期,他仅接受了译《莫里哀全集》的邀请,但只译到一册半。随后的四十余年时间里鲜有新的译本问世(1981外国文学出版社出版的译本《恶之花》可算是他最后的译作,但其大部分已在40年代已经译出)。在短短五六年时间里,利用业余时间翻译并问世的译作数量确实颇为惊人。二是在翻译作品的体裁选择上,主要以戏剧和小说为主。王力选择这两类题材,应该与获取经济利益密切相关。相对于诗歌、散文而言,小说、戏剧故事性较强,在翻译上较易,出版后的市场前景可能更好。三是以法国作家为主要翻译对象。由于王力在法国留学,他的第一外语是法语,最方便的选择自然是法国文学作品,这样既可以很方便地得到法国文学作品,还可以在翻译实践中学习法语。尽管也译介过挪威安达西夫人以及德国叔本华的作品,但王力都是经过法译本或英译本转译过来的。四是王力的文学翻译没有经过精心挑选。王力从事文学翻译的初衷不同于傅雷、巴金、李健吾等翻译家,以谋生为目的的翻译自然不可能做到对作家和译本的精挑细选。在王力翻译的二十余种作品中,既有法国文学中的经典,如《娜娜》《屠槌》《莫里哀全集》,也有大量的名不见经传的作家作品,如博多里煦的《恋爱的妇人》、巴达一的《婚礼进行曲》等。

由于有李石岑、叶圣陶的大力推荐,他的译作一经脱手,很快就被启智书局、商务印书馆、开明书店等出版机构接受,译作不愁“婆家”,王力的文学翻译道路可谓一帆风顺。特别是商务印书馆这样的大出版社,在1931年至1934年短短四年时间里为一名不见经传的译者出版了14部的译作,仅1934年就出版了12部,在商务印书馆的历史上,享这种待遇的译者除了翻译大家林纾之外,恐怕就只有王力一人了。经过1934年的译作出版高峰后,王力的文学翻译活动急剧刹车,而原因与王力升任教授受挫密切相关,他转而发愤研究汉语语法,写出了《中国文法学初探》等论文,并于1935年顺利地由专任讲师升任教授。据《国立清华大学教师服务及待遇规程》(1932年制)规定,清华大学教授月薪一般为300—400元,最高可达500元;专任讲师为160—280元;教员为120—200元;助教为80—140元。王力由专任讲师升任教授,每月的薪水增加了100余元,“生活问题解决了,就专心搞我的语言学了。”就这样,王力的文学翻译活动基本停止了。

二 王力译文引发的批评和论争

随着译作的不断问世,王力译作在文坛很快产生了反响,对于其译作的评论也屡见报端。在这些评论文章中,严厉的批评不但多而且异常猛烈。

率先对王力译文进行批评的是山东大学外文系在校学生宋默庵,他发表了《王了一译都德的沙弗》。文章开始就对译文表达了不满。“知道译者是巴黎大学的留学生,以为译文必定很好,虽不能‘信达雅都占,至少也得忠实——‘信。不料拿来一读,竟大失所望!急忙找出巴黎Bibliotheque Charpentier出版的原文来对照,竟发现了很多可笑的错误。”接着,他列举了文中十处比较重要而显著的错误,包括曲译、与原意不符、没有看懂而胡乱曲译、错译、漏译、译文不简洁以及凭空增加语句等。在他看来,这样的译文居然刊行于世,真是国内文坛的耻辱!

如果说宋默庵的批评充满了大学生的偏激,那么翻译家马宗融对王力的译文发难则更多出于对同行的提醒和告诫。在批评文章《〈娜娜〉》一文中,马宗融集中讨论本书“译得如何”。他从两方面具体展开。一是从翻译方法上看,他列举了实例来证明译文存在语序不当、在扯直或理顺中又弄出不妥、对原文及上下文所传达的作者思想未能完全体会等问题。此外,还有形容词的任意增减以及个别字的错译等。二是从翻译态度上看,他认为译者翻译速度过快,大大影响了译文的质量。“据他在本书页末所记‘十九年十二月十三日起译,二十年三月四日译完一行文字看来,六七○面的文字相当不大好译的巨著,他仅用了六十三天的短时间就译完了,真是可惊!……在这一点上,我对于译者的态度实在不敢表示同情。”

紧接着,马宗融又对王力的另一译本《屠槌》进行了批评。文章开篇便从题目入手,指出王力翻译的错误,“这本译名叫《屠槌》的Lassommoir,似乎比《娜娜》还译得进步点,只可惜从书名就已错起走了!”文中摘录了译作中的多处文字作为纠错的例证,认为译者“简直不了解假借字;太为字典的注解所拘;不大能想像他所译的话句所表现的情景;不注意辨别句中的成语;……有些地方在直译意译硬译歪译之外,添了一个‘猜译”,指责王力进行文学翻译的动机不纯,一味地追求名利,“一个人译文学书的目的:就主观说若是为‘名或是为‘利都不妨,但就客观说也得于社会有益,于本国文学进步有些帮助;若卖了假药只顾得自己的名成利就,对社会,对本国文学进步却是‘un coup d′assommoir了!”

面对马宗融连续的指责,王力写了《关于〈屠槌〉与〈娜娜〉的译文》给予回应。在文中,他首先就《屠槌》这一书名的翻译进行了申辩,“我所以不把Assommoir译为‘酒店者,因为皇后酒店也是酒店,南唐酒家也是酒店,卖香槟酒的Taverne也是酒店,仍不能表示是下流人喝烧酒的地方,倒不如干脆就译那字的本意,中国既没有相当的双关意义的字,这就算是没办法中的办法”,此外,他还引用了商务印书馆出版的唐敬杲所编的《新文化辞书》中已经用了屠槌的译名的事实来为自己辩护。对于马宗融对自己译书的速度和翻译态度的批评,王力认为这是由个人习惯决定,翻译的态度是否诚恳,这个还得读者说了算。但是,对于王力的申辩,马宗融再次发文进行驳斥。他举出了大量的例子和各种字典中“Assommoir”的解释,坚定地认为“Assommoir”应译作“酒店”或“下等酒店”,决不能译为“屠槌”。对于王力在回信中所引用的论据,他认为辞书编者因为没有看过原著不懂得书名才会用“屠槌”,而王先生看过原作,还要犯这样的错误,实在殊不可谅。

巴金(署名余一)也加入了对王力译作质量的批评,与马宗融形成呼应。在《关于翻译》中他也对王力翻译的《娜娜》和《屠槌》两部译作发表了看法。总体上,他认为王力的译作完全不能体现原文的思想艺术水准,从王力的译文中根本看不出这两部作品曾是轰动世界的名著,“我读了……那两部书,曾惊讶地疑惑过:左拉怎么会写出这样的作品?像王君翻译的东西能够是轰动过世界的名作么?”此外,巴金也对将“下等酒店”译作“屠槌”、“萌芽”译作“共和历第七月”的错误进行了批评,认为王力不具备翻译这样巨作的能力。对于巴金的批评,王力在写给《文学季刊》编辑的信中也予以了回复。他自认翻译技巧不够,愿虚心接受巴金就事论事的批评。但是,对于把“下等酒店”译为“屠槌”是武断生出的错误的指责,他又进行了辩解,“我始终认为LAssommoir一字有双关意。‘屠槌固然不能表达‘酒店的意思,而‘酒店或‘下等酒店也把原名的精彩丧失了。”而对于“萌芽”不该译为“共和历第七月”这样明显错误的非难,王力也极力辩解,他摘抄了一大段英译本译者序言,试图证明“共和历第七月”与这书的内容有很大的关系,而书名就是从“共和历第七月”中来的。

对于王力既接受批评又极力辩解的态度,巴金颇为恼怒,又连续两次发文给予“穷追猛打”。他指出:“关于《屠槌》的译名,无论如何,先生是犯了绝大的错误。我想巴黎大学教授也决不会承认先生的“屠槌”为正确的译名,而且如果根据先生自己的解释,R—M丛书中《屠槌》以后各篇都可以用‘屠槌来翻译,不但这样,外国有许多小说也可以用‘屠槌来译了。”在巴金看来,即使法文“屠槌”有双关意,但中文“屠槌”没有双关意,“屠槌”这个名词,中国人实在看不懂。对王力在信中为证明自己翻译“共和历第七月”的正确所引用的英译本序言的材料,巴金认为这是译者为自己的错误找护身符。回击王力的辩解后,巴金似乎意犹未尽,又写了《再答王了一先生》再次对王力的辩护进行了颇为严厉的批评:“我以为译书要不错并不是容易的事,但错误不该多,而且错就是错,不错就是不错。倘使错了不认错,反而请几个外国人来替自己辩护,这种态度就是坏的。”显然,巴金对王力知错不改反而百般辩解的态度颇为不满。

除了以上诸家对王力译文的严厉批评和盛气指责外,梁宗岱对王力译文则持理解宽容的态度。他在《〈关于可笑的上流女人〉及其他》中对王力的译文质量及译名发表了自己的看法。在他看来,文学翻译一向不容易,书名的翻译更难做到准确无误,不读原文凭字面意思胡乱猜测容易错,读懂了原文也不免会错,就像司汤达的《红与黑》出版了一个世纪后我们才能准确翻译它的书名。而对于批评者的批评态度,他也给予了劝诫:“我们就要觉得一切的错都是可以原谅的了,只要当局者不太矜持,太自是或存心拆烂污——我底意思是说,我们应该尽量批评一切译品底谬误,盛气指责却可以不必。”

三 王力译文质量的总体评价

王力从事文学翻译,李石岑、叶圣陶可算是幕后推手,更重要的还在对于时常处于经济困窘的他找到了一条生财之道。既然译作可以换钱,那他只有拼命翻译,翻译的速度自然不同于一般的译者。在这个过程中,经济因素显然起到至关重要的作用。正如有论者在考察现代文学经济生态时所说:“‘经济基础对文学的质量虽然不具有看得见摸得着的直接作用,但对数量却有一目了然的极大推动。”如以1930年为例,王力这一年所翻译的作品:《讨厌的社会》(3月9日译毕)、《伯了赉侯爵》(3月30日译毕)、《婚礼进行曲》(7月7日译毕)、《买糖小女》(7月30日译毕)、《爱》(8月17日译毕)、《我的妻》( 9月18日译毕)、《恋爱的妇人》(9月18日译毕)、《沙茀》(剧本,10月10日译毕)、《佃户的女儿》(10月17日译毕)。仅仅一年的时间里,完成了近100万字的译作。而这都是利用业余完成的,不得不承认王力翻译的速度确实太快,而在这样快的速度下,翻译的质量自然要大打折扣。

除了王力翻译速度快之外,王力的法文水平也是制约其翻译质量的又一因素。在国内读书期间,王力学的是英语,法国留学前才临时学习了法语的发音。1927年秋到巴黎后,先去上法语补习学校,直到1928年才上巴黎大学。尽管他颇有语言天赋,再加上刻苦用功,不到半年时间,他的法语不仅能听、能讲、能写,还能阅读法文报刊和法国的文艺作品。但是要从事法国文学的翻译还远远不够。戈宝权就曾说:“假如我们把翻译当作一件严谨的工作的话,那么它并不像有些人所想象的那么容易,以为你只要懂得一种外国语言,再依靠一部好的字典,就能把任何东西翻译出来,可是事实上并不是这样。”把法国文学作品译成汉语,这本来就是两种不同文化的对接,不但必须具备法语、汉语语法结构的知识、良好的修辞基础以及广博的学识见闻,而且要对法国文学作品有相当的认识和理解,对具体作家的生活、思想直到他的文体都要有相当的研究。而在具体的翻译过程中,翻译的经验、翻译技巧需要长期的积累。此外,对于作品中的书名、人名、典故、事物名称等要找到汉语中的对应词也非易事。王力从事文学翻译,显然是还没有足够的知识储备条件下的仓促上阵。

在翻译方法上,王力开始多采用直译,“虽则我始终不曾逐字译过,但是我永远守着一个规律,就是:‘苟非万不得已,还是直译的好。”同时他也反对欧化的译法,“在现代的中国语言文字欧化成分很少很少的时候,我们先在翻译界提倡欧化,倒反无益而有害。……我所译的剧本努力避免欧化,有时候不得已而参用一两句欧化的话,也已经是中国用惯的了。”或许是从事语言研究的关系,王力早期的译文在直译和非欧化之间未能很好地融合起来,更加注重的是紧扣字词句,努力做到一一对应,近于直译,甚至可以说是“死译”。如在《无可奈何的医生》中玛尔登口中的怪脾气医生:

这个伟人的神经病比之旁的伟人还来得大些。他往往等到被人家打了,才肯承认他的本领。我预先告诉你们,除非你们每人拿一根棍子给他一顿好打,才得他供出他的真相。否则,他的怪脾气发作的时候,他永远不会承认他是医生,你们绝不会达到目的的。——我们从前用着他的时候,也是这样降服他的。(《东方杂志》第27卷第15期)

又如《沙弗》开篇这样一段,译文如下:

六月的一夜,在一个化妆跳舞会,狂呼,大笑,舞曲喧闹的当中,透出这么几句不易了解的谈话。谈话的乃是意大利的吹笛乐师的装束的男子,与一个埃及农妇装束的女人,正坐在戴士赉先生的作业室的尽头处,一间棕榈树的花厅里。(第2页,上海开明书店1931年4月初版)

显然,这些译文译得颇为生硬和晦涩,读来难免有些拗口,个别句子令人费解。但到翻译《半上流社会》时,他的翻译方法有所改变,主张如果不失真相,字句可稍异同。这样以意译和直译兼顾的翻译方法,使他的译文与上下文有了贯通,句子变得流畅通顺。如在《半上流社会》中子爵夫人与奥里维叶的对话:

子爵夫人:Alors,vous me permettez que laffaire naura pas de suite?……

奥里维叶:Elle ne peut pas eu avoir

直译为:那么您允许这件事将没有下文么?……

她不能有这个的。

王译为:那么您答应我了?事情不会闹起来了?……

事情要闹起来是不可能的。

即使遭受猛烈批评的《娜娜》和《屠槌》,这两部小说译文总体上还是颇为忠实流畅。如《娜娜》中,关于娜娜最后死时,尸体被放置在烛光中,带着病理学描述的这段文字,译本比较忠实地传达了出来:

……娜娜独自停留在卧房里,仰着面对着烛光。这好像一个咸肉场,一堆血液与一块腐败的肉丢在一个绵垫子上。许多疙瘩布满了脸孔,一个个互相接连。她的身体变了深灰的土色,肌肤变了形状,找不出生时的轮廓了。(第669页,《娜娜》,商务印书馆1934年1月初版)

《屠槌》中关于典型场景的描写,能感知到译者在对法国人生活场景颇为熟悉,读起来语言流畅,生动活泼,极具画面感:

这时天气很热,烟斗的烟升上了煤气灯的光辉里,成为一阵轻尘,把这白气浴着喝酒的人们,而且这气渐积渐厚了。从这轻云里发出了一阵喧嚣,声音混杂震耳,夹着破碎的人声,碰撞的杯声,咒骂声,打拳声,闹得天翻地覆。(第518页,《屠槌》,商务印书馆1934年3月初版)

钱台生在《读了〈娜娜〉以后》中说:“本书译者王了一先生的译笔,是非常忠实流利的。我敢把这部世界文学的巨作,推荐给爱好文学的读者。”也有论者对《屠槌》的译文做出了这样的评价:“我不曾拿原文与译文对照,但仅将这两册王译《屠槌》一气读完之后,味尝到一种文字上的轻松流畅是普通一本译文里所难得遇到的。”

在接受邀请翻译莫里哀戏剧时,王力任教于清华大学,有稳定的薪水,经济上已大大改善。此时他的文学翻译速度已大大降低,而所译出的《莫里哀戏剧全集》(一)“不以能达原作者的文句意向为满足,更进而顾虑到排演上的口头语,和观众所了解的言语为主”,全书收录六个戏剧可谓篇篇精品。如《斯加拿尔》中高奇伯逼迫女儿西丽抛弃爱人李礼而嫁给一个更有钱的人的对话,其译文就颇具神韵,使人物形象栩栩如生:

西丽:怎么!我是应该永远爱李礼的。难道你竟要我变心吗?假使当初是我独自选中了他,不曾取得你的同意,还可以说是我错了;然而你自己在从前也曾劝我爱他啊!

高奇伯:纵使从前你什么都答应了他,现在既然又有一个比他更有钱的人,你就可以不必遵守以前的诺言了。李礼固然长得很不错,但是,你要知道,世界上一切的好处都比不上有钱更好。哪怕是最丑的人,有了钱,我们也觉得他美了几分;如果没有钱,其余一切都是可悲哀的。(第376页,《莫里哀全集》(一),南京国立编译馆1935年8月初版)

正因为王译莫里哀的译本忠实、流畅和传神,《莫里哀戏剧全集》(一)中的《糊涂人》《丈夫学堂》在解放后得到了出单行本的机会。1959年,人民文学出版社社在出版《莫里哀喜剧选》(上册,人民文学出版社1959年初版,1981年再版)又选入了《冒失鬼》(原译名《糊涂的人》)、《情仇》《斯卡纳赖尔》(原译名《斯加拿尔》)、《丈夫学堂》(原译名《丈夫学校》)四篇(占全书一半),足见对其译文颇为肯定。

总之,对王力的文学译作要具体分析。其早期的部分译作确实存在如宋默庵、马宗融、巴金等批评文章中所言的诸多问题,这是不容否认的事实。后来王力自己也承认其译文存在不足:“第一是不能避免文言,第二是不合北方口语,把古语方言成分杂糅在一起,简直不能上口。此外,甚至有语法上的错误。”但后期的译文,特别是到了翻译《莫里哀全集》时,其翻译质量已大大提升。纵观王力的文学翻译活动历程,他的翻译速度经历了由快到慢的变化,翻译方法也经历了以直译为主到以意译为主的转变,随着翻译经验技巧的丰富,其译文质量总体上呈上升的趋势。钱书曾谈及翻译中的“讹”:“一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和他自己的表达能力之间还时常有距离。从一种文字出发,积寸累尺地度越那许多距离,安稳到达另一种文字里,这是很艰辛的历程。一路上颠顿风尘,遭遇风险,不免有所遗失或受些损伤。”对王力的译作应作如是观。

结语

学者吴宏聪就曾回忆自己认识王力的过程:“王力先生是我的业师。我在中学念书的时候曾读过几本他翻译的法国小说和戏剧,以为他是一位文学家。直到1938年我考入西南联合大学中文系时,才知道他是著名的语言学教授。”尽管作为翻译家的王力曾颇有闻名,但是他从事文学翻译的时间短暂,再加之后来他在语言学领域的贡献太过突出,他早期的文学翻译家的身份无形中被遮蔽了,现今许多读者只认识语言学的王力,而不认识翻译家的王了一,更谈不上对其翻译的研究。笔者认为,在中法文化交流上,他的译作也应该得到应有的关注,其文学翻译与语言学研究的关系也值得深入地探讨。随着《王力全集》的陆续问世,王力先生毕生完成近300万言的文学译作将会得到系统地收集整理。我们不必对王力年轻时的译作吹毛求疵,他不辞辛劳地从事翻译工作,在短短十余年时间里将大量法国文艺作品输入中国,开启民智,直接或间接影响了20世纪的中国文学、语言学等领域的发展,他的贡献值得后人铭记。

【注释】

目前笔者查阅到的只有袁良骏的《王力先生的文学贡献》(一、二、三),文中王力的文学翻译只作了总体上的介绍。

王力在上海南方大学读书期间,参加了驱逐校长江亢虎运动,其间,与本校教师李石岑很熟。1928年,李石岑又来到法国。“他是自费出国的,专靠写稿子为活。起初三个月,他还跟我学发法文,进步之速,实在可惊。”(王了一:《我所知道的李石岑先生》,载《民鸣周刊》第1卷第29期,1934年11月)笔者推测,李石岑应该是在这个时候,建议王力业余时间从事文学翻译以换取生活费。

王力:《〈糊涂人〉后记》,见莫里哀《糊涂人》,作家出版社1957年版。另据译者自己介绍,他还翻译过《大地主》,但未见出版,估计也毁于商务印书馆的大火中。

黄心勉:《女子书店的第一年》,载《女子月刊》第1卷第3期,1933年5月8日。

其间,他还翻译了法国社会学家涂尔干的《社会分工论》,达30万字。还为商务印书馆出版的《万有文库》撰写了《希腊文学》《罗马文学》《伦理学》等小册子。

王力:《怀念朱自清先生》,见郭良夫编:《完美的人格——朱自清的治学和为人》,清华大学出版社2003年版。

陈于红:《战前中国大学教师薪俸制度及其实际状况的考察》,载《民国档案》2009年第1期。

王力:《〈糊涂人〉后记》,见莫里哀《糊涂人》,作家出版社1957年版。

有意思的是,40年代中期,王力重操旧业翻译波德莱尔的《恶之花》,主要原因是联大教授工资不足以养家糊口,只好“雕虫”补贴家用。

宋默庵:《王了一译都德的沙弗》,载《刁斗》第1卷2期,1934年5月。

马宗融:《〈娜娜〉》,载《文学》第3卷2号,1934年8月1日。

马宗融:《屠槌(?)》,载《文学》第3卷3号,1934年9月1日。

王了一、马宗融:《关于〈屠槌〉与〈娜娜〉的译文》,载《文学》第3卷5号,1934年11月1日。

王了一、马宗融:《关于〈屠槌〉与〈娜娜〉的译文》,载《文学》第3卷5号,1934年11月1日。

余一:《关于翻译》,载《文学季刊》第1卷第4期,1934年12月16日。

王了一、余一:《关于翻译》,载《文学季刊》第2卷第2期,1935年6月16日。

王了一、余一:《关于翻译》,载《文学季刊》第2卷第2期,1935年6月16日。

余一:《再答王了一先生》,载《文学季刊》第2卷2期,1935年6月16日。

梁宗岱:《〈关于可笑的上流女人〉及其它》,载《文学》第4卷1号,1935年1月1日。

裴毅然:《中国现代文学经济生态》,120页,河南人民出版社2012年版。

张谷、王辑国:《王力传》,39页,广西教育出版社1992年版。

巴金等:《当代文学翻译百家谈》,45页,北京大学出版社1989年版。

王力:《译者自白》,见小仲马《半上流社会》,上海商务印书馆1931年初版。

小仲马:《半上流社会》,3页,上海商务印书馆1931年初版。

钱台生:《读了〈娜娜〉之后》,载《出版周刊》第84期,1934年7月7日。

大灾:《〈屠槌〉》,载《出版周刊》第162期,1936年1月4日。

《〈莫里哀全集〉》,载《同行月刊》第3卷第11期,1935年11月。

王力:《糊涂人·后记》,作家出版社1957年版。

钱钟书:《林纾的翻译》,见《林纾的翻译》,19页,商务印书馆1981年版。

吴宏聪:《怀念王力先生》,载《中国教育报》2000年8月8日。

2010年5月,王力先生的亲属、学生和中华书局开始共同组织编纂的《王力全集》。2013年8月,《王力全集》开始陆续出版。

(陈颖,武汉大学中国语言文学博士后流动站在站博士后;彭林祥,广西大学文学院)