与学生一起思考

——『身高的变化』教学思考与实践

◇张 丹

与学生一起思考

——『身高的变化』教学思考与实践

◇张 丹

在厦门首次上公开课,我最大的感受是幸福——与学生一起思考、交流的幸福。在课堂中,我和学生一起交流能从数据中获得什么、数据能够帮助我们解决什么问题;在课前和课后,我不断思考着这节课最想让学生获得的是什么,教师的教学能否真正顺应学生的思维……不断思考和实践也许是教师成长的最有效途径之一,也是教师最大的快乐。

一 课前思考

课前,我思考的最主要的问题是,通过这节课学生到底能够获得什么?面对“身高的变化”这一课题,运用折线统计图来描述变化对于六年级的学生来说并不困难。在对某一班级的前测中,我发现全班100%的学生都能正确画图,并从图中获得基本的信息。那么,学生还能进一步获得什么呢?

1.在运用数据进行合理推断中发展学生的数据分析观念。

无疑,首先是数据分析观念,这也是本次会议的主题。在《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《标准》)中提到的数据分析观念的第一条是:“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析作出判断,体会数据中蕴涵着信息。”确实,数据中是蕴涵着信息的,而信息是能够帮助人们进行决策和推断的。学生能够利用这些数据进行合理的推断,成为本节课的首要目标。

国外文献中比较重视对“非正式统计推断”的研究,并认为非正式推断的教学目的并不主要是为学生将来学习正式统计推断打基础,而是加深学生对统计目的的理解,促使学生更一般地对数据进行使用,体会统计的价值。进一步,以下三个重要的原则对非正式统计推断是重要的:(1)归纳,也就是要得到给定数据之外的预测;(2)以数据作为归纳的证据;(3)在描述结论时使用概率的语言,包括对所得出结论非正式地给出参考的确定性水平。在小学阶段,能够根据数据给出合理的预测无疑是最为重要的。所以,鼓励学生能够根据小婷0~12岁的身高去合理地预测她14岁时的身高,成为本节课的核心活动之一。

这里需要注意两点。第一,预测需要基于数据。对于脱离数据进行预测的学生,要引导他用数据说话,虽然这个预测也有可能,但可能性不大。第二,为了更合理地预测,我们需要收集更多的数据。教师可以引导学生思考:大家的预测都有道理,但是要更加合理地预测,我们还可以收集哪些信息呢?比如,可以收集曾经和小婷差不多情况的人14岁时的身高来帮助预测;或者把小婷与当地女生平均身高进行对比,看看她12岁与平均身高的对比情况,由此预测她14岁与平均身高的对比情况。当然,无论哪种预测都不能肯定是正确的,但会比单纯依靠小婷以前的情况进行预测更合理。进一步,如果条件允许的话,还可以鼓励学生去做一做数据调查。

2.顺应学生提出的问题开展学习。

其实,还有一个重要的内容是我一直坚持的,就是让学生自己发现和提出问题。学生自己发现和提出问题不仅仅是《标准》所特别强调的,而且在不断地交流数据能够帮助我们解决什么问题的过程中,学生也会不断体会数据的作用。一旦鼓励学生自己发现和提出问题,教师就面临着两个“难题”。

第一,学生提不出问题,或者提出的问题比较“简单”,怎么办?在肯定和鼓励的基础上,教师还能做些什么?在本节课中,我选择了鼓励学生通过联想来发现和提出问题。

第二,如果学生提出的问题与预设的问题不一致,怎么办?我想,要尽力顺应学生的思维。如果学生提出的问题的顺序与预设的不一致,那就按照学生提出的问题的顺序展开教学;如果学生提出的问题预设中没有,在可能的情况下要对这些问题进行讨论;如果学生提出的问题暂时无法或者没有条件解决,也要给予说明,鼓励学生继续思考下去。在北京的一次教学结束后,我请同学们写下对这节课的感受,不少同学都表达了类似的感受:“以一种让我们提出问题的方式来教学,我非常喜欢”“我喜欢这种方式,因为由我们的问题引入主题,更能引发大家直观的思考”。学生的话语鼓励了我,坚定了我顺应学生提出的问题开展教学的决心。于是,引导学生在具体情境中,联想生活经验和学习经验发现和提出问题,成为这节课的另一个教学目标。

当然,在学生发现问题、解决问题的过程中,学生将进一步巩固所学的统计知识和方法,如运用折线统计图描述变化趋势,也是教学目标之一。但由于六年级学生在前面的学习中已具备这样的基础,这个目标并不是本节课的重点和难点,只需要在合适的地方稍微加以交流和强调即可。

综上所述,这节课形成了如下问题链:

(1)关于身高的变化想要讨论哪些问题?

(2)从小婷0岁到12岁的身高数据中,我们能获得哪些信息?

(3)根据这组数据,你还能想到哪些问题?

(4)预测一下,小婷14岁时的身高是多少?为了使预测更加准确,我们还需要收集什么数据?

(5)举一反三,由这节课上身高预测的讨论,你还能想到什么问题?

二 课堂实录

1.针对身高的变化提出想要研究的问题。

师:今天我们一起来交流一个话题,有关身高的变化。看着这样的话题,你想想,这节课我们可能会讨论哪些问题呢?或者你想讨论哪些问题呢?

生:我想讨论我们小时候的身高是多高,长大之后的身高是多高,身高的变化是多少。

师:他想讨论一个人身高的变化是什么样的,非常好的问题。老师特别想知道你的身高从小时候到现在是怎么变化的,有机会我们就拿你的数据一起研究一下。还有什么想法?

生:身高的变化跟年龄有关系吗?或者说年龄每增加1岁,身高就一定增加多少厘米吗?

师:这个同学特别善于思考,他不但提出了身高是怎么变化的,而且提出了一个大胆的猜想,或者说提出了一个疑问,每长大1岁身高是固定增长的吗?你们感觉会不会固定?

生:应该不会固定。

师:还有什么问题?

生:我要提的问题是,人的身高最高是多少?比如每个人1岁的时候,最高的人的身高是多少?

师:也是一个很好的问题,我们记录一下。这么多问题,真好,你们真是一群爱提问题的孩子。

生:我想讨论每年长的高度的平均数是多少。

师:他又多了一个什么角度?

生:平均数。

师:看来大家都想具体刻画一下一个人的身高是如何变化的。我们先从这个问题开始研究。也许在这个过程中,你们还会产生很多新的问题。

2.分析小婷的身高变化。

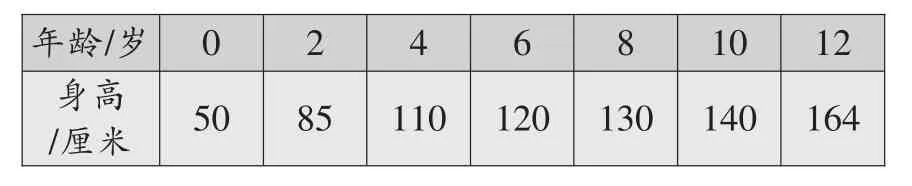

师:其实我特别希望能用你们自己的数据,但是抱歉没有条件收集到你们从小到大的身高数据。我今天拿来了另外一名同学的身高数据。老师相信咱们今天学到的方法,你回去之后一定能用到分析自己的身高上。小婷的母亲是一个有心人,她记录了小婷从0岁到12岁的身高(如表1)。

表1 小婷从0岁到12岁的身高统计表

(简单地讨论了从表格中可以直接获得的信息后,教师鼓励学生从中进一步获取信息)

生:我发现从4岁到 6岁身高增长了10厘米,从6岁到8岁这两年身高增长了10厘米,从8岁到10岁也是增长了10厘米。所以我认为从4岁到10岁身高应该固定地增长。

师:这位同学有个大胆的猜想:一个人从4岁到10岁的身高增长都是固定的。这个发现对小婷来说是不是对的?

(全班赞同)

师:这个猜想对于小婷来说是成立的,但对其他人是否成立呢?还需要更多的例子。大家还有什么发现?

生:从出生到2岁身高增长得最快,长了35厘米。

生:从0岁到12岁平均每两年长了19厘米。

[全班验证后,教师给出折线统计图(图略),鼓励学生继续获取信息]

生:通过这个统计图,我们能比较清晰地看出小婷身高变化的趋势。

(教师用手势和学生一起比画增长趋势)

生:这个图是弯曲的,不是直线的。

生:我发现相差比较大的线就比较陡,相差比较小的就比较平坦。

师:这位同学用了两个比较直观的词,什么叫相差大比较陡?

生:在从50厘米长到85厘米的时候是最陡的。

师:0岁到2岁的时候这个小朋友长得比较快。那什么时候长得比较慢呢?

生:4岁到6岁、6岁到8岁、8岁到10岁。

师:我们通过一个表、一幅图,发现我们的身高每年长的还真不是一个固定值,但是有点儿规律。看来数据还真能帮我们做点儿事。

3.根据数据进行预测。

师:我突然有一个疑问,这组数据到底能帮我们做什么呢?四人小组讨论一下。

(小组讨论后,全班展开交流)

生:做科学实验。

生:我认为可以产生对比的作用。

师:跟谁对比?

生:可以用自己的身高跟小婷的身高形成对比。

师:他想用小婷的身高跟自己的身高进行比较。非常好,这是善于什么?

生:善于联想。

师:这个词用得好,他怎么会用到这个词?

生:因为他是通过一个事情想到别的方面。

师:这就叫联想,他善于联想,由小婷想到了其他人。大胆的突破,谁还能接着联想下去?

生:可以作为以后科学实验的数据,关于人体身高变化的那种。

师:可以作为数据把它积累下来,也是个很好的角度。还能想到什么?

生:我补充一个想法,跟别的同学做对比可以测试出发育是不是正常。

(会场听课的老师为这位同学的发言鼓掌)

师:老师们都情不自禁地给你鼓掌了。做这个事能帮我们去衡量一个人的发育是不是均衡。多好,从数学想到了生活。还有没有?

生:可以更清楚地了解普通人身高的变化。

师:她从一个人想到了什么?

生:更多的人。

师:有时候跟一个人比也行,还可以跟一群人比。

生:一组数据可以带给我们这样的信息,比如说知道乙店销售的矿泉水数量,然后经过与别的店比较,发现哪个店的销售量比较多。

师:从身高能想到商店,都是要用统计解决的问题。刚才我们从一个人想到了一群人,从而去衡量一个人的身高是不是正常。我们就试着来做一做,拿小婷跟北京市女生的平均身高比较一下。能理解为什么要用小婷的身高跟北京市女生来比吗?

生:能,因为小婷是北京市的一个女生。

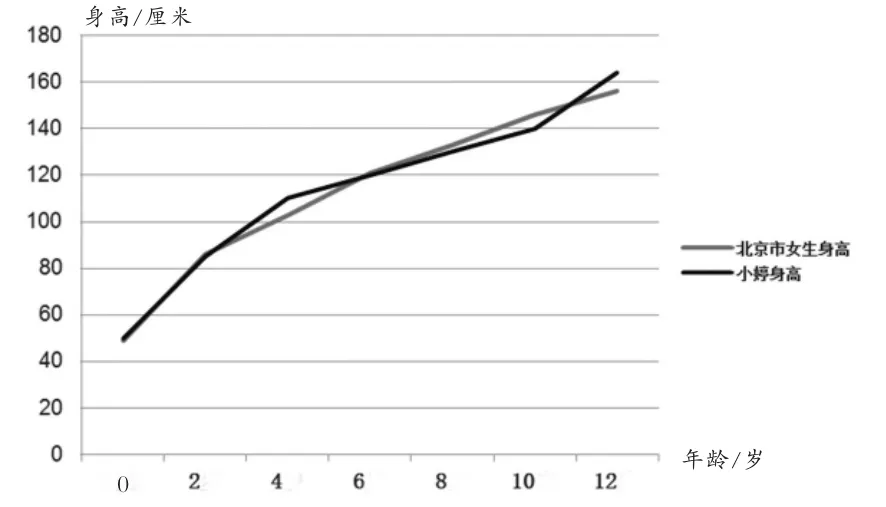

师:老师为大家准备了两份材料(如表2、图1),每个同学拿着老师提供的材料,认真地想一想:小婷跟北京市女生的平均身高相比,到底有什么一样的和不一样的?你由此有没有产生新的联想?带着这样的思考在你的纸上写一写、画一画。

表2 小婷身高与北京市女生平均身高变化情况统计表

图1 小婷身高与北京市女生平均身高变化情况

(学生独立完成后小组讨论)

师:我发现咱们班有不少同学好像还没有发言。下面请有想法的同学发言。发言时最好别直接告诉大家答案,而是给同学们一个提示,让他们也能想一想。

生:我根据这个表联想到其他人身高的变化,同龄人的身高也不一定相同。

师:他给我们很好的提示,把小婷的跟其他人的竖着比比,看看有没有想法。

生:我从这个折线统计图可以看出有三处差距比较大。

师:跟别人比的时候看看哪儿差得比较多,哪儿差得比较少。现在有想法的同学请举手,我们交流一下。

生:小婷 0岁、4岁和12岁的身高高于北京市女生的平均身高。

师:谁能具体说说到底高多少?我们把小婷出生时比北京市女生高1厘米写成“+1”能理解吗?2岁的时候是“-1”……依次写下去,还有什么发现?

生:我发现小婷6岁和8岁时的身高都比北京市女生的平均身高矮。

生:我发现在12岁的时候,她们身高差得是最多的。

师:还有一个男孩儿做了一个很好的猜想,你说一说。

生:小婷和北京市女生的平均身高在这三处(指4岁、10岁、12岁)形成一个对比,是不是人在这三个年龄阶段身高是最不均匀的?

师:大胆的猜想,真好。

师:回顾一下刚才的整个过程,我们由一个人的身高想到了平均身高,提出了一个问题;还想到了其他人的,想到了一群人的。

生:我认为可以通过之前的身高联想到她长大以后大约有多高。

师:从现在想到了未来,我觉得这个想法太棒了!还能预测呢,都没长到14岁,真的能从0岁至12岁预测到14岁吗?谁能大胆地说一说如何预测?

生:我觉得到小婷 14岁的时候,有可能是1.72米。

生:我预测是1.71米。

师:为什么?

生:因为通常女孩子在这个时候大部分一年长5厘米,就给她算长七八厘米。

师:还有没有不同的想法?

生:我觉得14岁应该是1.76米,因为10岁到12岁长得挺快,所以比七八厘米要多。

生:我觉得应该是1.74米,因为她4~10岁每两年平均长高的都是10厘米。

生:我觉得应该这样预测:164厘米加上每两年增长的平均数19厘米。

……

师:有1.71米、1.72米、1.74米、1.76米的,还有1.83米的,敢不敢肯定小婷14岁时究竟多高?

生:不敢。

4.为了使预测更加准确,需要收集新的数据。

师:为了使预测更加准确,我们还需要收集什么数据?

生:我觉得还需要其他女生14岁时的身高数据。

师:她给我一个建议,我还可以去搜集其他女生已经长到14岁时的身高。她的建议你们同意吗?

生:同意。

师:老师给你们北京市三个女生的数据,请你们再去预测预测。你觉得小婷14岁多高会更靠谱一些?是1.7米?1.9米?还是1.8米?由于时间关系,这个问题请同学们课后继续思考。

5.回顾反思,产生新的联想。

师:我们简单地回顾一下这节课。有一句成语叫举一反三,这节课的“三”是什么?我想听听你们的想法。

生:“三”可能是三个例子。

生:我想到用统计图可以做到哪些应用。

生:从一个人的身高变化想到他的营养均衡,和其他人的身高比较,和一群人的比较。

生:通过几个人的事例从而把它应用到现实生活中。

生:可以从小婷一个人的身高变化,预测出她之后的身高变化。从一个城市前几个月的天气变化,也许可以预测它下一个月的天气变化。

师:她从身高预测想到了天气预测。

生:能想到一个商店的销售量。

生:我补充,可以预测它的销售量,然后联想下一步要多进点儿什么货,或者要不要少进点儿货。

生:还想到了一个电视台的收视率。

师:所有你们想到的这些事情都是谁在起作用?

生:统计。

师:统计真的非常有用。带着你们这些所有的想法、所有的思考,回去后你们选择一个自己最感兴趣的问题,真的去收集一下数据。老师特别希望能跟你们再次见面,再次交流。

三 课后反思

回顾本节课最主要的目标,“学生能够利用这些数据进行合理的推断”“学生能在具体情境中,联想生活经验和学习经验发现和提出问题”,根据课堂观察和课堂交流,这两个目标可以说基本达到了。在课堂巡视中,发现只有一位同学在预测小婷 14岁身高时没有合理的依据,但与他简单交流后他也能够明白了。在交流中,学生给出各自的想法,尽管最后的结果不尽相同,但都运用数据进行了合理推断。特别是当思考“为了使预测更为合理,还需要收集什么数据”时,同学们提出了收集一些其他学生长到14岁时的身高。可惜的是时间有限,学生没有真正去运用新收集到的数据进行预测,因此有可能的话可以在下节课中花些时间。

对于发现和提出问题的目标,部分学生不仅能够提出问题,并且给出了有价值的猜想。看来鼓励学生开展“联想”是帮助他们发现和提出问题的好办法。课堂中学生不断提出的问题和猜想使我很兴奋,也引来了听课老师们的掌声。

生:我认为可以产生对比的作用。

师:跟谁对比?

生:可以用自己的身高跟小婷的身高形成对比。

……

生:我补充一个想法,跟别的同学做对比可以测试出发育是不是正常。

……

生:通过几个人的事例从而把它应用到现实生活中。

生:可以从小婷一个人的身高变化,预测出她之后的身高变化。从一个城市前几个月的天气变化,也许可以预测它下一个月的天气变化。

生:能想到一个商店的销售量。

生:我补充,可以预测它的销售量,然后联想下一步要多进点儿什么货,或者要不要少进点儿货。

生:还想到了一个电视台的收视率。

师:所有你们想到的这些事情都是谁在起作用?

生:统计。

当然,也有一些学生还不能提出问题,对此的培养需要长期的过程、整体的设计。

进一步思考,这节课的几个片段引起了我的深思。

师:这节课我们可能会讨论哪些问题呢?或者你想讨论哪些问题呢?

生:我想讨论我们小时候的身高是多高,长大之后的身高是多高,身高的变化是多少。

……

生:我要提的问题是,人的身高最高是多少?比如每个人 1岁的时候,最高的人的身高是多少?

……

生:我发现从 4岁到 6岁身高增长了10厘米,从6岁到8岁这两年身高增长了10厘米,从8岁到10岁也是增长了10厘米。所以我认为从4岁到10岁身高应该固定地增长。

……

从上面学生的回答中不难看出,他们有自己想要研究的问题,如自己的身高变化,1岁时最高的人能长多高,一个人从4岁到10岁每年增长的是不是固定的数值,一个人的身高与其他人比较是否正常……

其实,从学生的这些问题入手,完全可以鼓励学生运用数据进行合理预测,从而体会统计的价值。但由于无法真正预设学生的问题,所以也无法将必备的数据全部准备好。看来顺应学生的问题进行教学,需要“数据库”的支持。如果我们能建立一个“数据库”,不断将学生在课堂中、校园中、生活中等收集到的数据积累下来,随时调取研究讨论,那么不仅学生的学习素材会大大丰富,而且相信学生的学习主动性也会增强,对于数据的“感觉”也会越来越好。

(作者系北京教育科学研究院儿童数学教育研究所副所长,新世纪小学数学教材主编,中国教育学会小学数学教学专业委员会秘书长)