双限性四元家蚕新品种“农科3号”选育初报

姚陆松,杜 鑫,王永强

(浙江省农业科学院蚕桑研究所,浙江杭州 310021)

双限性四元家蚕新品种“农科3号”选育初报

姚陆松,杜鑫,王永强

(浙江省农业科学院蚕桑研究所,浙江杭州310021)

摘要:“农科3号”是一个综合性状优良的中丝量双限性四元家蚕新品种。本文主要介绍了该品种的选育背景及选育经过,分析了育成初期实验室鉴定成绩和浙江省家蚕新品种实验室鉴定成绩,总结了该品种原种和杂交种性状及特点。

关键词:农科3号;双限性;中丝量;选育

目前浙江省蚕桑生产面临劳动力紧张、蚕茧生产比较效益下降等诸多情况,迫切需要进行结构性的调整,布局省力化的养蚕新格局。蚕种生产单位同样遇到了技术工人缺乏、蚕种生产效益较低等问题。为应对浙江省蚕茧生产发展现状,满足蚕种生产省力、高效需求,作为家蚕新品种研究机构,浙江省农业科学院蚕桑研究所在“十三五”期间重点开展了双限性易繁家蚕新品种的选育研究工作,目标是培育出能显著提高蚕种生产效率、强健好养、综合性状优良的家蚕新品种。

限性斑纹蚕品种蚕体斑纹差异明显,在4龄初期即能通过区分蚕体斑纹较为便捷的进行雌雄鉴别实现雌雄分养,从而在蚕种生产过程中显著提高雌雄鉴别的准确性和劳动工效,并提高蚕种杂交率和蚕种质量。同时因无需在蛹期鉴别雌雄,种茧可适当推迟削茧,为发蛾调节提供更充裕的时间,减少病死蛹的发生。此外,4龄初期鉴别雌雄后,根据雄蛾可多次交配的特性,在大蚕期可适当多养雌蚕少养雄蚕,饲养同样数量的原蚕可以有更多的蚕蛾生产蚕种,从多个方面显著降低蚕种生产成本,提高蚕种生产效率。

双限性家蚕品种是指中日系双方均为限性蚕品种的杂交组合。在前期育成丰富的中日系限性斑纹品种资源的基础上组配大量的双限性四元家蚕杂交组合,通过3年7期的实验室比较试验,筛选出多对优良的组合。对重点组合委托湖州市农科院进行了实验室联合鉴定,筛选出综合性状优良的中丝量双限性四元家蚕新品种“农科3号”(华光·限1×春日乙· 限2),该品种已参加2014年、2015年浙江省家蚕新品种实验室鉴定,平均成绩符合鉴定要求。

1 选育经过

“华光·限1”:为“华光”与“限1”杂交的中系杂交原种,其中“华光”为本所育成的多丝量中系斑纹限性品种;“限1”为引进湖南省蚕桑科学研究所育成的强健型中系斑纹限性品种。针对该所保存的蚕品种资源茧丝质性状优良而强健性相对不足的状况以及生产实际对限性蚕品种的需求,2009年引进湖南蚕研所育成的强健性夏秋用限性斑纹蚕品种“限1”,与该所保存限性斑纹蚕品种组配斑纹限性中系杂交原种,经多年多代比较试验,选拔出“华光·限1”等杂交原种材料,其茧丝质性状优良,体质强健,配合力好。

“春日乙·限2”:为“春日乙”与“限2”杂交的日系杂交原种,其中“春日乙”为本所育成的多丝量日系斑纹限性品种;“限2”为引进湖南省蚕桑科学研究所育成的强健型日系斑纹限性品种。2009年引进湖南蚕研所育成的强健性夏秋用限性斑纹蚕品种“限2”,与该所保存限性斑纹蚕品种组配斑纹限性日系杂交原种,经多年多代比较试验,选拨出“春日乙·限2”等杂交原种材料,茧丝质性状优良,体质强健,配合力好。

从2010年开始,利用不完全双列杂交技术,组配了大量的双限性四元杂交组合,经连续多年多代的实验室比较试验,综合各组合生命力、蚕期及茧丝质性状成绩,筛选出体质强健、丝量适中、综合性状优良的双限性四元家蚕杂交组合“华光·限1×春日乙·限2”。2013年委托湖州市农科院进行了实验室联合鉴定,综合性状表现优良,定名“农科3号”,申请参加了2014年、2015年秋期浙江省家蚕新品种实验室鉴定,经浙江省农作物品种审定委员会桑蚕专业组审核通过,计划2016年开始在浙江省蚕桑主产区进行农村中试。

2 鉴定成绩

2.1实验室联合鉴定成绩

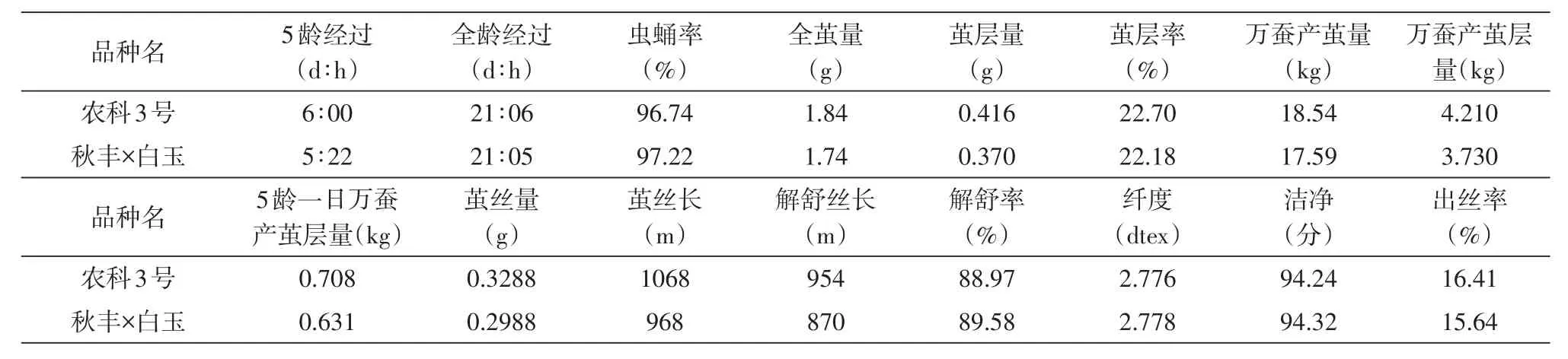

2013年秋期该所与湖州市农业科学院同步进行实验室联合饲养鉴定,实验室试验平均成绩见表1。“农科3号”发育经过与对照种“秋丰×白玉”相仿,4龄起蚕虫蛹率略低于对照种;万蚕产茧层量比对照种高10.40%;解舒丝长比对照种长13 m;万蚕产茧量、5龄一日产茧层量分别比对照种高4.97%、10.30%;鲜毛茧出丝率比对照种高2.29%;茧丝纤度2.790 dtex,洁净比对照种高0.63分。

2.2浙江省家蚕新品种实验室鉴定成绩

“农科3号”于2014年、2015年秋期参加浙江省家蚕新品种实验室共同鉴定,5个点平均成绩见表2。实验室鉴定的主要指标:4龄起蚕虫蛹率略低于对照种“秋丰×白玉”;万蚕产茧层量比对照种提高12.87%;解舒丝长比对照种长84 m;洁净比对照种低0.08分。辅助指标:发育经过比对照种略长1 h;万蚕产茧量和5龄一日产茧层量分别比对照种高5.40%、12.20%;鲜毛茧出丝率比对照种高4.92%;茧丝纤度与对照种相仿。经浙江省家蚕新品种审定委员会讨论,通过浙江省家蚕新品种实验室鉴定,计划2016年开始在浙江省蚕桑主产区进行农村中试。

表1 “农科3号”实验室鉴定成绩Table 1 Laboratory evaluation results of“Nongke NO.3”

表2 “农科3号”省级实验室鉴定成绩Table 2 Provincial laboratory evaluation results of“Nongke NO.3”

3 品种性状

3.1原种性状

“华光·限1”:中国系统斑纹限性杂交原种,中丝量蚕品种,二化性,四眠;越年卵灰绿色,卵壳淡黄色,春制种每蛾产卵数550粒左右,良卵率98%左右;孵化齐一,克蚁头数2300头左右,蚁蚕黑褐色,文静;壮蚕体色青白,蚕体较粗壮,普通斑限性,雌为普通斑,雄为素蚕;各龄眠起齐一,食桑旺盛;老熟较齐,营茧快,茧色白,茧形大,椭圆形,缩皱中等;发蛾集中,交配、制种性能良好;催青经过10 d,全龄经过22 d,蛰中经过15 d,与“春日乙·限2”对交,宜推迟2 d出库催青。

“春日乙·限2”:日本系统斑纹限性杂交原种,中丝量蚕品种,二化性,四眠;越年卵灰紫色,卵壳白色,春制种每蛾产卵数500粒左右,良卵率98%左右;孵化齐一,克蚁头数2250头左右,蚁蚕褐色,活泼有逸散性;壮蚕体色稍灰,蚕体粗壮,普通斑限性,雌为普通斑,雄为素蚕;各龄眠起较齐一,食桑旺盛;老熟齐涌,营茧快,茧色白,茧形大,束腰形,缩皱中等;发蛾集中,交配、制种性能良好;催青经过10 d,全龄经过23 d,蛰中经过16 d,与“华光·限1”对交,宜提早1~2 d出库催青。

3.2杂交种性状

“农科3号”(华光·限1×春日乙·限2):中丝量斑纹双限性易繁四元家蚕新品种,蚕种生产过程中,中、日系均可在蚕期根据斑纹区分雌雄蚕,减轻蛹期雌雄鉴别劳动压力,提高鉴别准确度,减少纯对发生,提高杂交率;并可适当多养雌蚕、少养雄蚕,从而多因素有效提高蚕种生产效益。本品种孵化齐一,克蚁头数正交约2300头,反交约2250头;稚蚕有趋光、趋密性,注意及时匀座扩座;眠起齐一,体质强健、好养,壮蚕期食桑旺盛,注意充分饱食;抗湿抗闷热性能稍差,尽量避食湿叶,避免恶劣环境;壮蚕体色青白,蚕体粗壮,斑纹限性,雌为普通斑,雄为素蚕;老熟较齐,营茧快,上簇宜适当稀匀;茧层厚,茧色白,椭圆形;缩皱中等,解舒较好,净度优,纤度中等。

The Slecting and Breeding Report of New Double-Limited Silkworm Variety "Nongke No. 3"

YAO Lu-song,DU Xin,WANG Yong-qiang

(Institute of Sericulture,Zhejiang Academy of Agricultural Science,Hangzhou 310021,China)

Abstract:"Nongke No. 3"is a new middle-silk-yield double-limited silkworm variety with comprehensive characters. This article mainly introduced the breeding back-ground and process of "Nongke No. 3".And the identification results were also analyzed.Finally,the characters of parental and hybrid seeds of "Nongke No. 3" were all summarized.

Key words:"Nongke No. 3";double-limited;middle-silk-yield;slecting and breeding

中图分类号:S882.1

文献标识码:A

文章编号:0258-4069[2016]01-0023-03

基金项目:浙江省农业新品种选育重大科技专项(2012C12910);浙江省“三农六方”科技协作项目

作者简介:姚陆松(1964-),男,浙江桐乡人,助理研究员,主要从事家蚕育种研究。E-mail:492101039@qq.com

通信作者:王永强,男,研究员。E-mail:osan@sina.com