基于“三生融合”的普兰县土地资源现状与优化配置研究

高星+刘瀚+吴克宁+柳中原+高晓晨+李晨曦

摘要:为协调工业化、城镇化、经济快速发展与生态保护之间的矛盾,需要在土地分类中加强对生态用地的考虑。本研究以西藏普兰县为例,基于土地利用多功能性和主体功能性理论,建立了包含生态用地、生态生产用地、生产生态用地和生活生产用地在内的普兰县 “三生用地”分类体系。为便于该体系的应用,将“三生分类”体系与土地利用现状分类进行对接,形成了普兰县“三生分类”用地提取方法。得出规划基期年普兰县生态用地、生态生产用地、生产生态用地和生活生产用地的面积分别为675 653.44、642 039.18、677.00和1 034.93 hm2,各占全县土地面积的51.21%、48.66%、0.05%和0.08%。在分析普兰县“三生用地”现状的基础上,根据上位规划、现状经济发展和各用地部门的需求,对普兰县土地资源进行了优化配置,对于生态环境安全有较高价值的生态功能用地、河流与湖泊用地面积保持不变,牧草地、用材林地面积则都有增加,建设用地主要占用的是生态容纳用地中的裸地和荒草地等,最大程度地对生态环境进行了保护,为生态文明建设和土地利用总体规划提供指标控制的科学依据。

关键词:三生融合;土地资源;优化;配置;普兰县

中图分类号: F301.2

文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)04-0453-04

青藏高原对我国乃至亚洲生态安全具有重要的屏障作用[1]。进入 21 世纪以来,西藏经济社会的快速发展,伴随着人口的持续增长及工业化和城镇化的推进,对土地的需求持续增加,同时受地形地貌、水热条件、脆弱的生态环境等制约,农牧业生产、经济发展和生态保护之间矛盾凸显,协调土地不同功能用地的矛盾成为西藏土地利用长期面临的挑战[2-6]。现行的土地利用总体规划将土地类型划分为农用地、建设用地和未利用地等三大类,从而进行严格的土地管制,对土地的生产、生活功能进行了充分的关注,但对生态特性极少考虑[7]。尤其是传统的土地配置方法关注土地利用数量结构和利用布局的优化,忽略了土地利用可能引起的生态失衡,影响土地资源的可持续利用[8-9]。因此,建立基于生产、生活、生态“三生融合”的分类体系,完善土地资源优化配置,推动土地利用总体规划编制,促进生态文明建设是很有必要的。

为优化配置土地资源,使土地利用达到最佳的综合效益,许多学者就此开展了大量研究,已形成丰富的研究成果[10]。土地资源优化配置研究通常是基于不同尺度下土地资源自身条件,以社会、经济和生态环境持续发展的单一或多目标判断标准下,结合区域经济社会发展形势的综合判断,利用线性规划方法[11]、系统动力学方法[12]、多目标规划方法[13]、灰色预测方法[14]、目标规划模型[15-16]等分析方法,利用RS和GIS[17],对有限土地资源在利用结构、利用布局方面进行研究,实现土地资源优化配置[18-19]。然而现有的对于土地的研究容易忽视土地具有的多功能性,对生产、生活、生态用地配置目标的竞争性和复杂性使得对其优化变得非常困难。2014年,西藏开始编制第一轮土地利用总体规划,结束了没有土地利用规划的历史。鉴于此,本研究选择青藏高原的典型县域普兰县为研究区,构建普兰县 “三生用地”分类体系,进行科学合理的土地资源配置,以期为土地利用规划编制提供有益参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

普兰县地处西藏西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山南侧的峡谷地带及中国、印度、尼泊尔三国交界处,是阿里地区边境县之一,地理坐标为80°27′~82°30′ N,30°00′~31°13′ E,面积13 194 km2。该县以高原山地为主,流域海拔在3 000~5 000 m之间,境内山高谷深,山峦起伏。普兰县自然资源丰富,牧草地广阔,天然牧草地的分布与地貌、气候等环境紧密相关,以高寒草甸、山地草甸、山地草原等为主,灌丛、沼泽、荒漠牧草地分布少,是阿里地区少有的拥有耕地的县域。土壤以高山草甸土、山地草甸土、黑钙土等为主,有机质、氮、钾含量高,植物有高山柳、锦鸡儿等。普兰县属于高原亚寒带季风性半湿润气候,气候干燥,日温差大,年温差也较大,气温低,年降水量分布不均,年蒸发量大于降水量。多年平均气温3℃,月平均气温大于10 ℃的时间常出现在7、8月。最低月平均气温为-14.8℃,出现在1、2月,最大风速达 19 m/s,多年平均风速为3.5 m/s,最大冻土深1.24 m,一般出现在2、3月。普兰县城位于纳木阿比峰和那尼雪峰之间的孔雀河(马甲藏布)谷地,地形狭窄,来自孟加拉的湿润空气在这里形成宜人的高原小气候,是阿里地区中“雪山环绕的地方”。全县辖1个镇和2个乡:普兰镇、巴嘎乡、霍尔乡。全县共有1个居委会、9个行政村,县人民政府驻普兰镇,全县总人口约 9 162人,其中城镇人口1 154人,农牧业人口7 904人。

1.2 数据来源

(1)普兰县土地利用变更数据(2012年);(2)普兰县2012年经济统计资料;(3)《阿里地区土地利用总体规划(2006—2020年)》;(4)普兰县人口统计数据(2011年);(5)阿里地区土壤数据;(6)普兰县城总体规划纲要(2010—2020)》;(7)阿里地区“十二五”时期国民经济和社会发展规划;(8)普兰县各部门、各行业相关规划及资料。

2 研究方法

2.1 相关概念界定

土地资源优化配置是指在全面认识区域土地资源现状构成及存在问题的前提下,为了达到一定的社会、经济和生态目标的最优化,根据土地的特性,利用一定的管理手段和科学技术,对指定区域的土地资源进行利用方式、数量结构、空间布局和综合效益等的优化,保持人地系统的协调运行和可持续发展,不断提高土地生态经济系统功能[20]。“三生融合”是指生态、生产和生活共融,是指生态与生活、生产的共同发展。生产用地是指进行农业、工业和商业活动获取产品和供给功能的用地,生活用地是提供承载和保障人居功能的用地,而生态用地则是以调节、维持和保障生态安全功能为主的用地。基于 “三生融合”的土地资源优化配置是指在优先保障生态安全功能的基础上对区域土地资源进行配置的方法。

2.2 普兰县“三生分类”体系

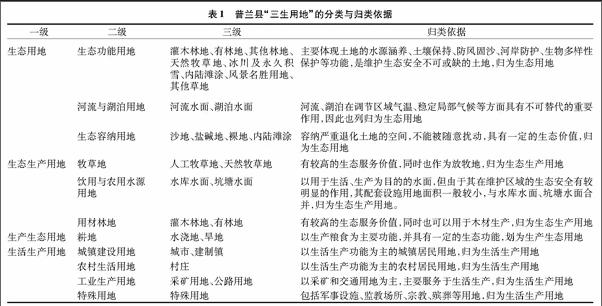

土地具有多功能性和主体功能,根据生产、生活及生态功能差异,充分考虑土地的多功能性,分类时突出主体功能,又要考虑其具有的次要功能,将土地的主体功能放在首位,次要功能放其后[19]。本研究以土地的生产、生活和生态功能为主导,同时兼顾其多功能性,建立了普兰县“三生用地”分类体系。该体系包括3级分类,第一级由生态用地、生态生产用地、生产生态用地和生活生产用地等四大类构成,体现了土地的主体功能和次要功能的方向;第二级分类是一级分类的进一步细化,主要明确了土地能够提供的具体服务功能及其重要程度;第三级分类则是组成上一级分类的土地利用类型(表1)。

按照上述分析,普兰县“三生用地”分类中生态用地包括生态功能用地、河流与湖泊用地、生态容纳用地。生态生产用地包括牧草地、饮用与农用水源用地(包括其配套设施用地)、用材林地,这些草地、林地和水面具有生态与生产双重功能,但其提供的生态功能强于生产功能,故称之为生态生产用地。生产生态用地包括耕地,这类用地具有较强的生产功能,是保障食物安全的基石,也具有部分生态功能,故称之为生产生态用地。生活生产用地由城镇建设用地、农村生活用地、工业生产用地、特殊用地构成。我国现行的土地利用分类系统已在实际工作中得到广泛应用,“三生用地”分类既是对现有土地利用分类系统的拓展与延伸,又不同于现有土地利用分类系统。《土地利用现状分类》按土地用途分12个一级类,按利用方式和覆盖特征续分为57个二级类。为使普兰县“三生”分类系统在土地利用总体规划编制中发挥应有的作用,在依附于现有土地利用分类系统基础上,使现有数据成果与“三生”用地分类系统实现有效对接,因此,基于第二次土地利用调查的变更数据是普兰县“三生用地”的分类基础。

2.3 普兰县“三生分类”提取方案

在构建的普兰县“三生分类”体系的基础上,通过如下方法与现行土地利用现状分类进行提取:“三生分类”与土地利用现状分类中地类含义完全一致时,可直接转换为对应“三生分类”地类;“三生分类”中多个地类对应土地利用现状分类中一个地类时,须进行补充调查细分后,再转换到对应的“三生分类”;“三生分类”中的一个地类对应土地利用现状分类中多个地类时,可将几个地类合并,再转换为对应的地类。运用上述提取方法,对普兰县“三生分类”用地进行提取。

2.4 土地资源优化配置方法

基于“三生融合”的土地资源优化配置方法为“三生分类”体系与规划基期年的土地利用现状图进行匹配分析,以保护和改善生态环境为导向,根据社会经济发展的需要以及各行业部门用地需求,确定需要调整的土地利用类型,完成土地资源优化配置方案。

普兰县生态用地中的生态功能用地具有水源涵养、土壤保持、防风固沙、河岸防护、生物多样性保护等重要功能,应尽量避免开发,严禁开发利用湿地保护区。河流与湖泊用地要做到维持现状不变。生态容纳用地中的沙地、盐碱地、裸地经过评价后在不损害生态环境的前提下可转换为建设用地。

生态生产用地要以保护提升现有用途为主。牧草地区域可以进行草场水利灌溉设施完善,开展人工种草,建设围栏草场等活动。考虑到普兰县林业覆盖率低,生态环境脆弱,可以开展封沙育林、植树造林,规划期内林地面积增加。

生产生态用地全部为耕地,保护所有的耕地略有减少,适当开垦符合条件的其他土地,主要是为了县城附近转为建设用地,另外适当补充一定量的耕地面积。

生活生产用地因为社会经济发展的用地需求,在规划期内将增加。在上位规划的控制下,按照不破坏生态的原则进行配置。

3 结果与分析

3.1 普兰县“三生用地”现状分析

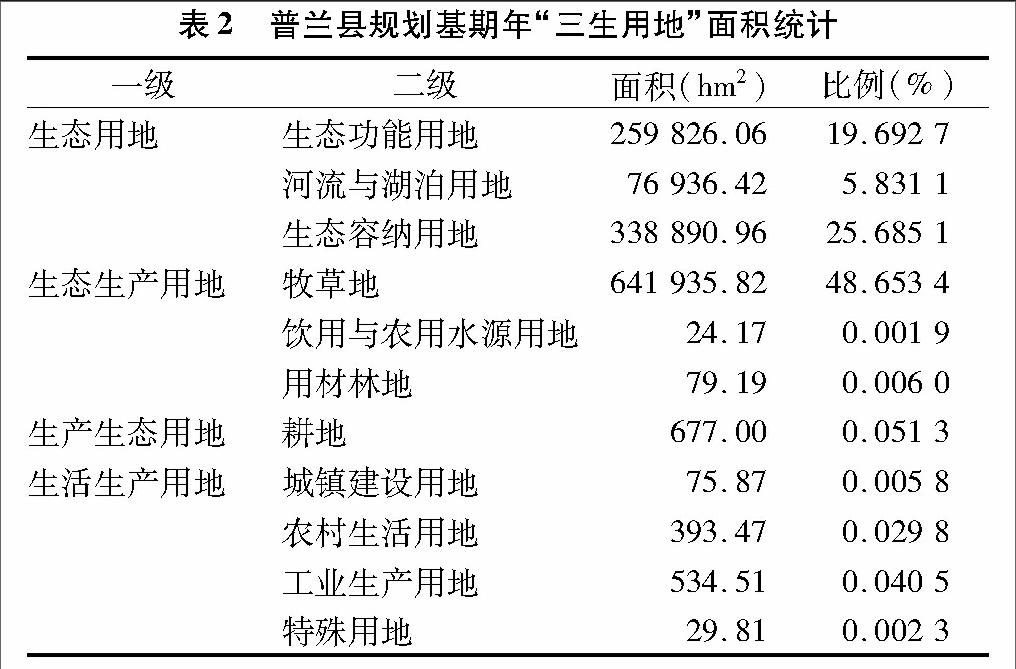

根据上述分类体系与提取方案,普兰县基期年(2005年)生态用地、生态生产用地、生产生态用地和生活生产用地的面积分别为675 653.44、642 039.18、677.00和 1 034.93 hm2,各占全县土地面积的51.21%、48.66%、0.05% 和0.08%(表2、图2)。各类功能用地面积存在明显的差异,生态用地比重最大,而生产生态用地比重最小。从二级分类上看,生态生产用地比重最高,占到土地面积的 48.653 4%,生态容纳用地和生态功能用地比重位居第二和第三,分别达到了 25.685 1% 和19.692 7%,而饮用与农用水源设施用地、饮用与农用水源用地和特殊用地比重最小,几乎可以忽略。其中,人类主要活动区域,即城镇建设用地、农村生活用地、工业生产用地的面积之和不到土地面积的 0.08%。

3.1.1 生态用地现状分析 普兰县生态用地中生态功能用地、河流与湖泊用地、生态容纳用地的面积分别为259 826.06、76 936.42、338 890.96 hm2,分别占土地面积的19.692 7%、5.831 1%、25.685 1%。生态功能用地分布面积最广的区域位于县域中部以玛旁雍错为中心的神山圣湖的国家级重点湿地保护区。河流与湖泊用地主要包括玛旁雍错、拉昂错、公珠错、孔雀河等,由于普兰县干旱少雨,再加上人为活动的影响,水域面积也逐年递减,呈缩减趋势。大面积的冰川及永久性积雪、其他草地、盐碱地、沙地以及裸地使得普兰县生态容纳用地面积巨大。普兰县生态环境多为自然保留、自然进化的结果,很多地域都保持了最原始的状态,属于高度敏感性生态系统,抵御外界干扰能力差。高原区域的生态系统潜育着脆弱性和再生性比重功能,生态失衡后,往往失去其生态环境的自我恢复能力,即使投入巨大的人力、物力、财力亦难以恢复其稳定的生态功能。

3.1.2 生态生产用地现状分析 普兰县生态生产用地包括牧草地、饮用与农用水源用地、用材林地,面积分别为 641 935.82、24.17、79.19 hm2。普兰县牧草地面积广阔,但牧草地质量相对较低,主要分布在海拔在4 600 m以下的孔雀河中上游谷地中,由于利用方式简单,承载能力较差,牧草地以粗放经营为主,生产效率不高,牧业生产中的过度放牧也造成天然牧草地退化和沙化面积不断增加。全县用材林面积较小,主要是位于人类居住区附近的河流域和湖泊沼泽地沿岸周围及城镇郊区周围,共 79.19 hm2,整体覆盖率仍偏低。

3.1.3 生产生态用地 普兰县生产生态用地主要为耕地,面积为677.00 hm2,但作为阿里地区3个半农半牧县之一,其耕地承担着重要的作用。普兰县耕地全部位于孔雀河下游、县城南部,海拔为3 900 m左右,地势平坦,灌溉条件较好,呈带状或片状分布,以种植青稞为主。受海拔高度、坡度和地表物质及水源条件的限制,形成了具有高寒灌溉农业特色的特点。受水、热、土地资源条件以及落后的耕作制度、粗放的技术制约,普兰县粮食产量有较大潜力。

3.1.4 生活生产用地 普兰县生活生产用地主要包括城镇建设用地、农村生活用地、工业生产用地,用地面积分别为 75.87、393.47、534.51 hm2。普兰县地理位置偏僻,交通不便,改革开放较晚,自然条件恶劣,经济总量小,起点低、底子薄,经济结构单一、生产力水平低,非公经济发展滞后,经济外向度差,产业结构不合理,且基础设施建设滞后,交通、能源等“瓶颈”因素严重制约了社会经济发展。普兰县地处中国边境地带,与印度、尼泊尔相邻,得天独厚的地理条件,为其创造了有利的旅游条件,每年吸引了大量的游客及教徒前来旅游朝拜,为发展普兰县的旅游业和口岸经济提供了机遇。

3.2 普兰县土地资源配置

通过对上位规划、现状经济发展和各用地部门的分析,规划期内,普兰县建设占用土地主要为县城扩张、农村居民点基础设施完善用地、水利与乡村道路建设等。按照普兰县土地资源优化配置方法,到2020年,普兰县生态用地总共减少291.42 hm2,生态生产用地总体增加 243.39 hm2,生产生态用地减少11.00 hm2,生活生产用地增加59.03 hm2。其中,生态用地减少面积全部为生态容纳用地二级类,主要为裸地与其他草地,部分建设占用,部分经过人工种草,成为牧草地。生态生产用地中的牧草地增加199.04 hm2,用材林地增加44.35 hm2,由生态容纳用地转化来。生产生态用地减少 11 hm2,原因是被建设占用,转为城镇建设用地。生活生产用地中城镇建设用地、农村生活用地分别增加57.82、73.64 hm2,由生态容纳用地和部分耕地转化来,工业生产用地减少72.43 hm2,主要是复垦废弃采矿用地(表3)。

从上述配置来看,对于县域生态环境安全有较高价值的生态功能用地、河流与湖泊用地面积保持不变,牧草地、用材林地面积则都有增加,可以保持和提升县域生态环境。从建设用地占用其他地类来看,主要占用的是生态容纳用地中的裸地和荒草地等,对生态环境的破坏几乎难以察觉。

4 结论

本研究以土地多功能性为切入点,建立了普兰县“三生用地”分类体系,包括生态用地、生态生产用地、生产生态用地和生活生产用地等4类。将“三生用地”分类体系与土地利用现状分类进行了对接,形成了普兰县“三生用地”提取方法,并对普兰县“三生用地”现状进行了分析,提出了基于“三生融合”理念的土地资源优化配置方法,并在上位规划、现状经济发展和各用地部门的需求综合影响下,对2005—2020年普兰县土地资源进行了优化配置。

由于区域自然条件差异、自身用地结构和功能特征的不同,如何构建科学合理的“三生用地”分类体系和准确的测算方法与标准,实现土地资源的可持续利用,为生态文明建设和土地利用总体规划提供指标控制的科学依据,应是今后“三生融合”研究的重点。

参考文献:

[1]孙鸿烈,郑 度,姚檀栋,等. 青藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J]. 地理学报,2012,67(1):3-12

[2]牛亚菲. 青藏高原生态环境问题研究[J]. 地理科学进展,1999,18(2):163-171.

[3]于伯华,吕昌河. 青藏高原高寒区生态脆弱性评价[J]. 地理研究,2011,30(12):2289-2295.

[4]傅泽强,蔡运龙,杨友孝,等. 中国粮食安全与耕地资源变化的相关分析[J]. 自然资源学报,2001,16(4):313-319.

[5]张晓平,朱道林,许祖学. 西藏土地利用多功能性评价[J]. 农业工程学报,2014,30(6):185-194.

[6]甄 霖,曹淑艳,魏云洁,等. 土地空间多功能利用:理论框架及实证研究[J]. 资源科学,2009,31(4):544-551

[7]徐 健,周寅康,金晓斌,等. 基于生态保护对土地利用分类系统未利用地的探讨[J]. 资源科学,2007,29(2):137-141.

[8]俞孔坚,乔 青,李迪华,等. 基于景观安全格局分析的生态用地研究——以北京市东三乡为例[J]. 应用生态学报,2009,20(8):1932-1939

[9]张红旗,王立新,贾宝全. 西北干旱区生态用地概念及其功能分类研究[J]. 中国生态农业学报,2004,12(2):5-8.

[10]张海鹏.实现我国土地资源优化配置中的两难问题[J]. 南开学报,2008,(4):133-140

[11]Brill E D Jr. The use of optimization models in public-sector planning [J]. Manage Science,1979,25:413-422.

[12]涂小松,濮励杰,严 祥,等. 土地资源优化配置与土壤质量调控的系统动力学分析[J]. 环境科学研究,2009,22(2):221-226.

[13]董品杰,赖红松. 基于多目标遗传算法的土地利用空间结构优化配置[J]. 地理与地理信息科学,2003,19(6):52-55

[14]康慕谊,姚华荣,刘 硕. 陕西关中地区土地资源的优化配置[J]. 自然资源学报,1999,14(4):363-367

[15]黎 夏,叶嘉安. 基于神经网络的元胞自动机及模拟复杂土地利用系统[J]. 地理研究,2005,24(1):19-27

[16]刘小平,黎 夏,彭晓鹃. “生态位”元胞自动机在土地可持续规划模型中的应用[J]. 生态学报,2007,27(6):2391-2402

[17]郑新奇,阎弘文,赵 涛. RS和GIS支持的城市土地优化配置——以济南市为例[J]. 国土资源遥感,2001,12(1):15-18,53

[18]倪绍祥,刘彦随. 区域土地资源优化配置及其可持续利用[J].农村生态环境,1999,15(2):8-12,21

[19]任 奎,周生路,张红富,等. 基于精明增长理念的区域土地利用结构优化配置[J].资源科学,2008,30(6):912-918

[20]陈梅英,郑荣宝,王朝晖. 土地资源优化配置研究进展与展望[J].热带地理,2009,29(5):465-471

[21]张红旗,许尔琪,朱会义. 中国“三生用地”分类及其空间格局[J]. 资源科学,2015,37(7):1332-1338.公丕贤,幸 颖,薛雅蓉,等. 海岸盐沼湿地可培养硫酸盐还原菌多样性及其时空变化规律[J]. 江苏农业科学,2016,44(4):457-462.