我国当代群体性行动的演进逻辑——基于国家与社会关系视角的考察

陈 杰

我国当代群体性行动的演进逻辑——基于国家与社会关系视角的考察

陈 杰

摘 要:我国当代群体性行动的演进逻辑可以区分为两种类型:群体性行动的整体演进逻辑与个体演进逻辑。前者是指所有群体性行动的整体发展趋势,后者指单个群体性行动的演变轨迹。就群体性行动而言,我国国家与社会关系呈现出两种不同的面相:整全性国家-碎片化社会与碎片化国家-碎片化社会。整全性国家对碎片化社会的包容性掌控决定了群体性行动的整体演进逻辑,而碎片化国家与碎片化社会之间的多维互动决定了群体性行动的个体演进逻辑。

关键词:群体性行动;整全性国家;碎片化国家;碎片化社会;整体演进逻辑;个体演进逻辑

本文将采用国家-社会两分法分析群体性行动的演进逻辑,这基于以下两个理由。首先,在群体性行动的演进过程中,国家和社会是两个最重要的行为主体。群体性行动是由社会发起和推动的,社会理所当然是其演进过程中的重要主体。至于国家,由于其强势地位,在群体性行动的演进中则扮演着关键性角色。“各种社会矛盾转化为官民矛盾,是改革开放条件下我国带有一种规律性的政治现象。”[1]比如,本来是民众与民众、社会与市场、员工与老板、拆迁户与开发商之间的纠纷常常演变成民众与政府、社会与国家的矛盾。其次,与以往国家社会关系理论中的市民社会模式、法团主义模式不同,本文提出了一个新的国家-社会关系框架,即国家-社会关系呈现出两种面相:整全性国家-碎片化社会与碎片化国家-碎片化社会。整全性国家对碎片化社会的包容性掌控决定了群体性行动的整体演进逻辑,而碎片化国家与碎片化社会的多维互动则决定了群体性行动的个体演进逻辑。这里做出的群体性行动的整体演进逻辑和个体演进逻辑之间的区分,以往很少被人注意和提及。实际上两者不是一回事。前者是指群体性行动的整体发展趋势。比如,在过去三十年我国出现了三波群体性行动,分别于20世纪80年代中后期由大学生和知识分子发起,于20世纪90年代中后期由下岗工人和抗税农民发起以及自21世纪以来由居住环境受到污染和土地房屋产权受到侵害的居民发起[2]。后者是指单个群体性事件的演变轨迹。比如,有的群体性行动获得成功,有的则遭到失败;有的在发动之初即告结束,而有的则在持续很长时间后才得以平息。

一、国家与社会关系的双重面相:整全性国家-碎片化社会与碎片化国家-碎片化社会

与改革开放之前相比,今日的国家已发生了巨大的变化。邹谠所言的“全能主义”[3]国家已逐渐淡出了人们的视野。随着分权化改革的实施和制度化进程的推进,中国权力结构呈现出“碎片化”、“分权化”的一面,但是仍然部分保留着以往全能性和总体性的痕迹,因而同时呈现出统一性、完整性、集权性的一面。本文把前者统称为“碎片化”,而把后者统称为“整全性”。也就是说,今日的中国呈现出两种面相:碎片化的国家和整全性的国家。正如黄宗智所言,中国“改革的国家体制其实既是一个分权的体制,也仍然是一个中央集权的体制;它是两者微妙结合的体制”[4]。

先看整全性的一面。整全性不仅仅指政权的统一性和完整性,因为任何国家,无论单一制的还是联邦制的,都具备这种统一性和完整性;也不仅仅指集权性,因为某些单一制国家也具有集权性的特点。不过,无论美国式的联邦制国家,还是法国式的单一制中央集权国家,地方都是相对独立的政治实体,有着自己相对独立的权力基础与合法性来源,其与中央的关系依靠法律调整,中央对地方的政治控制即使存在也非常微弱。但在中国,中国共产党以其先进性及巨大的革命和建设功绩而获得了“卡里斯玛”权威(即超凡魅力型权威),成为中国唯一的执政党。依靠这种巨大的权威,党不仅可以有效地掌握政权,而且可以全面地管理社会。虽然改革开放以来,党和国家逐渐退出了对社会的全面控制,但对政权的控制始终没有放松。由于每一级政府都有着党的组织并受其领导,所以中央不仅可以依靠法律约束地方,也可以通过党内部的组织系统和意识形态实现对地方的强有力的政治领导。党的意识形态纽带虽然现在有所弱化,但强大的组织纽带仍然有效地保留着。通过坚持和强化党管干部的原则,中国共产党及其领导的政权仍然保持着高度团结和强大的生命力。所以,即使出现了碎片化趋势,但是因为党中央和上级党组织牢牢掌握着任命、提拔、调动、奖惩干部的权力,这种碎片化也是整合性的碎片化(integrated fragmentation)[5]。

另一方面,国家也确实存在碎片化的现象。政府机关专业化获得一定程度的发展,从权力性质看,立法机关、司法机关、行政机构形成了一定程度的分工,分别具有了相对的独立性;从行政机构内部看,各部门都必须履行自身的职责,并相应地形成了自己的利益要求和政策考虑,按照“观点取决于位置”的逻辑行事。政府政策往往是各部门讨价还价、集体协商的产物,最低限度要征询各部门的意见,适当照顾它们的利益和要求。这是横向的碎片化,李侃如把其称为“碎片化的权威主义”(Fragmented Authoritarianism)[6]。除此之外,还存在着纵向的碎片化,兰迪则将其称作“分权化的权威主义”(Decentralized Authoritarianism)[7]。自改革开放以来,地方政府由于分权化改革而“获得了制定政策并采取与北京发表极不相同的战略的权力”[8]。有人把这种分权称为中国式的联邦制、财政联邦制或行为联邦制。在这里,国家的“全能性”、“总体性”似乎消解得无影无踪,取而代之的是国家的“碎片化”、“分权化”,以至于有学者认为,“像其他许多国家一样,中国不再是一体化的庞然大物,而变成了由截然不同的角色组成的一堆杂乱无章的东西。”[9]

与国家相比,中国社会只有一种面相:碎片化。中国共产党革命成功后,建立起了一个邹谠所言的全能主义国家,其特点是国家权力覆盖了一切,全面、深入地管理着整个社会。社会消融于国家之中而不见踪影。改革开放后,国家逐渐从社会生活领域中退了出来,一个崭新的社会破土而出。然而这个社会不但十分弱小,而且被所有制差别、城乡差别、地区差别、收入差别等分割开来,处于碎片化状态。不仅精英与大众之间存在着对立,而且大众内部也存在着分化。其中人数最多的两个群体——农民和工人之间因为户籍制横亘着一条巨大的鸿沟。即以农民、工人内部而论,农民大多仍然从事着一家一户的经营模式,像马克思所说的口袋中的马铃薯,停留在缺乏有机联系的状态;而工人因其不同的特征又进一步分割为国企工人和非国企工人,正式工与临时工,熟练工人与非熟练工人等等。这种碎片化状态因为独立的社会组织的缺乏而变得更加严重。尽管存在工会、妇联、青年团等群众性组织,但它们更多的是贯彻党和政府的政策。近年来,非政府组织开始大量涌现,但其职能范围、运行都存在着较大的限制,远远不能承担将社会组织起来的任务,以致被人称为“政府建立的非政府组织”。人们处于原子化的状态,无法形成有组织的强大力量,缺乏与国家议价的能力。

在某些方面和领域,碎片化的社会遭遇的是整全性的国家,在另一些方面和领域,碎片化的社会则与碎片化的国家进行互动。与此相应,国家与社会的关系也就呈现出两种面相:整全性国家-碎片化社会与碎片化国家-碎片化社会。在前一种情况下,碎片化的社会无疑将被整全性的国家所主导,而在后一种情况下,碎片化的社会将有压过碎片化国家的可能。

二、群体性行动的整体演进逻辑:整全性国家对碎片化社会的包容性掌控

如上文所述,我国是一个整全性的国家。这个整全性的国家,借用某些西方学者的话说,既是“权威主义”的,又是“温和”[10]、“有弹性”[11]的。我国当然不是西方学者所言的“权威主义”国家,但她在以下三个方面与“权威主义”国家存在类似之处。首先,我国存在着一个相对独立的社会。这与在全能主义政治形态下社会完全被国家吞没不同,因而为群体性行动的产生提供了前提条件。其次,我国的公众政治参与和民意输入制度还不够完善。这为群体性行动的发生制造了诱因。最后,我国政府对群体性行动拥有强大的掌控能力。与一些西方国家常常受到民意的裹挟并且只能按照法律应对群体性行动不同,我国为群体性行动设置了界限并保留了对其进行终极处理的权力。“温和”“弹性”则表现在国家对群体性行动的正面激励上。据此,可以把影响群体性行动演进过程的因素归结为五个方面:前提、诱因、正面激励、界限设置、终极处理。如上所述,这五个方面的因素都与国家有关,它们或是国家无意释放的,或是国家主动设置的。因此,在群体性行动的发生演进过程中,国家才是起着主导作用的一方。社会虽然是群体性行动的发动方,但由于其碎片化状态而处于弱势地位。可以把国家与社会在群体性行动上的这种关系概括为整全性国家对碎片化社会的包容性掌控。正是这种包容性掌控为当代中国群体性行动的发生发展设置了整体性、统一性的权力背景和制度环境,决定了其整体演进逻辑,不因地区不同而有所差别。

(一)群体性行动产生的前提

自20世纪70年代末以来随着改革开放的的推进,我国全能主义政治逐渐退潮,一个相对独立的社会开始出现,这为群体性行动的发生提供了前提条件。群体性行动是民众独立的行为,没有相对独立的民众及其活动空间,是不可能发生的。改革开放之前,国家通过城市的单位和农村的人民公社,掌握了几乎所有的资源,不但全面地支配着人们的政治、经济活动,而且深入地控制着民众的日常生活。人们高度依赖于和从属于集体,既没有机会也没有资源发起群体性行动。改革开放启动了去集体化和市场化的进程,使得单位制大为萎缩,人民公社制最终解散。人们从集体的束缚中挣脱出来,获得了独立的地位、资源和发展空间。这为群体性事件的发生设置了前提条件。

(二)群体性行动产生的诱因

我国民意输入制度的不畅构成了群体性行动的诱因。集体行动研究的传统社会心理学视角认为,是社会变迁造成人们心理失调和行为失范从而导致集体行为的发生。的确,当代中国的社会变迁和转型已造成一些严重的问题,比如贫富悬殊、环境污染、官员腐败等等,引起民众广泛的不满,也催生了民众的各种利益要求。但是,社会变迁并不必然导致群体性行动的出现。在中国,群体性行动之所以产生,其关键诱因在于我国的政治参与和民意输入制度还不够完善。对民众的利益和要求,“中国的列宁主义政体仍处于严重不敏感和缺乏反应的状态”[10]。虽然也有人认为,中国政府有时会对民意“超级敏感”[12],但这种敏感只是一种事后敏感。一定意义上,制度化利益表达渠道的缺乏促使民众以群体性行动的方式表达自己的诉求和不满。

(三)有利于群体性行动出现的正面激励

国家对群体性行动的正面导向和积极回应使社会看到了开展群体性行动的机会,并提高了他们对成功的期望,这构成了群体性行动的正面激励。为了进行国家建设、发展市场经济、迎合时代潮流、开展对外交往、维护国际形象的需要并防止地方政府滥用权力,中国出台了数量繁多的法律法规,其中很多都宣示了民众应该享有的权利。这种对民众权益的承诺还频繁地出现在党和政府的政策、领导人讲话和新闻评论中。现代媒介技术的发展则使这些信息更容易为广大民众所知晓。而随着和谐社会理念和科学发展观的提出和实施,国家越来越倾向于采用柔和的手段回应民众的要求。这些都激励着社会成员从事群体性行动以满足自己的要求。

(四)国家对群体性行动的界限设置

我国在政治上为群体性事件设置了界限。我国“领导人一致认为,批评和异见不仅十分必要而且极其重要,但是有一条‘红线’却必须遵守,即,一切旨在推翻共产党领导和破坏国家统一的行为必将受到镇压。[13]”但对经济性、分散性的集体行动则持容忍的态度。社会的碎片化状态决定了其无力对抗国家的压制,无力进行政治性、总体性的抗争行动。现阶段民众也没有进行有组织政治抗争的意愿,他们关心的是经济利益,而且对国家尤其是作为国家象征的中央政府仍然保持着高度认同。因此,目前的群体性行动是分散化的、地方性的和经济性的。

(五)国家对群体性行动的终极处理

面对碎片化的社会,整全性的国家强大无比,无论通过让步还是压制的方式都足以抵挡、消化和解决任何群体性行动。

以上五个方面的因素共同决定了群体性行动的整体演进逻辑。其中前三个因素决定了群体性行动必然发生,第四个因素决定了群体性行动会局限在经济性和地方性层面,而第五个因素则决定了任何群体性行动都将和都能得到平息。由于前四个因素始终没有发生实质性变化,因而经济性、地方性的群体性行动也就持续不断,又由于第五个因素的存在,因而任何群体性行动在出现之后终究会平息。

三、群体性行动的个体演进逻辑:碎片化国家与碎 化社会之间的多维互动

国家的碎片化和社会的碎片化意味着,在某个具体的群体性行动发生后,除了作为行动发起方的民众和应对方的基层与地方政府(以下简称地方政府)外,社会公众和高层与中央政府(以下简称高层)也有可能主动或被动介入进来。地方政府可能会努力获得高层的支持,甚至会争取社会公众的理解。而民众同样会在争取社会同情和支持的同时尽力获得高层政府甚至中央政府的关注。碎片化国家与碎片化社会之间的多维互动由此形成。在这种互动与角力的过程中,虽然地方政府在组织、资源、话语等方面往往占有优势,但并不必然赢得最后的胜利。在很多场合,民众确实可以通过利用政府内部分歧和争取社会同情而压倒地方政府,实现自己的要求。

这种分歧,如上文所述,既存在于同一级别政府的不同职能部门之间,也存在于不同级别的政府之间。特别是高层与基层政府的层级差别,为民众争取和利用前者的支持来抵制和压倒后者提供了机会。高层为了政权的长治久安比地方政府更关注民众对其的合法性认同[14]。虽然地方政府被赋予了解决群体性行动的权力和责任,并在实际上承担了对绝大部分群体性行动的处理,但高层在觉得有必要时会介入和干预。在多数情况下,群体性行动往往被认为是民众维护自身权益的无奈选择和正当举动,很容易引起社会公众的同情,因此对其进行压制无疑会损害政权的合法性。当受压民众对高层造成足够的合法性压力时,就可能导致其介入群体性行动的处理。即使没有这种介入,有时地方政府对这种介入的预期也会导致其对民众做出让步。

(一)群体性行动中的民众行为逻辑

虽然民众在权力结构上与政府相比是弱势的一方,但在面对权力侵害时并不是无能为力、无所作为的。合法性是国家政权得以存续的基础,其实质是民众对国家权力正当性的认可、接受和服从。合法性的流失最终会导致国家政权的崩塌。所以,任何国家,只要有起码的理性,都会注意维系和巩固这种合法性。正因为如此,民众可以通过制造“合法性压力”的方式迫使政府做出让步。当然,政府可以对民众进行压制,但这只是暂时掩盖压力,而没有真正缓解压力。制造压力的具体方法包括集体上访、静坐、示威等。民众实施这些行为不是要与政府对抗,而是为了表明其在某个问题上与政府存在异议,希望引起政府的关注,并预示如果政府不加以正视和公正处理就将失去民众对其的合法性认同甚至会遭到民众的反抗。起初,压力常常是直接对准作为群体性行动处理方的地方政府做出的。在中国,某种意义上讲,虽然地方政府的权力实质上是由上级和中央授予的,但他们毕竟也会看重其在治下民众心目中的形象,且其在实施某些政策时离不开民众的支持。加之,随着我国政治文明建设的进步,民意在地方政府官员的考核和升迁中分量逐渐加重。所以地方政府不可避免地会感受到民众实施的压力。但如果其基于其他考虑而漠视这种压力甚至以镇压方式应对压力,除非被其严厉的态度和措施所震慑,民众一般会进一步将行为升级,力求扩大社会影响和获得更广泛的关注,以扩大事态的严重性,加强对政府施加的合法性压力。当事态引起高层注意并达到其不能坐视不管的程度时,他们就会介入群体性行动的处理,并常常做出有利于民众的裁决,需要说明的是,这要视群体性行动的性质。当然,不同群体在制造合法性压力的能力上各不相同,其主要取决于以下因素:群体性行动参与者的规模和不满程度、资源的动员、策略的采用等。

(二)政府对群体性行动的应对逻辑

可以把中国地方政府应对群体性行动的方式归结为两种:让步和压制。让步意味着政府满足民众的诉求,而压制意味着拒绝民众的要求。当然,实际上单纯的让步和纯粹的压制都是非常少见的。这里所说的让步是指以让步为主以压制为辅的应对方式,而压制则是指以让压制为主以让步为辅的应对方式。对于地方政府而言,无论做出让步还是进行压制,都面临着种种约束和限制,都存在一定的风险。如果选择让步,当然可以消除民众制造的合法性压力,但这往往意味着资源和利益的让渡、政策的改变、甚至政府人事的变动等[15],这往往是地方政府不愿看见甚至无力承担的。然而压制又有可能激化矛盾,导致群体性行动升级,以至引起上级政府的干预和责任追究。最终做出何种选择,取决于地方政府面临的客观形势及其对选择后果的主观判断和预期。

(三)群体性行动的个体演进逻辑

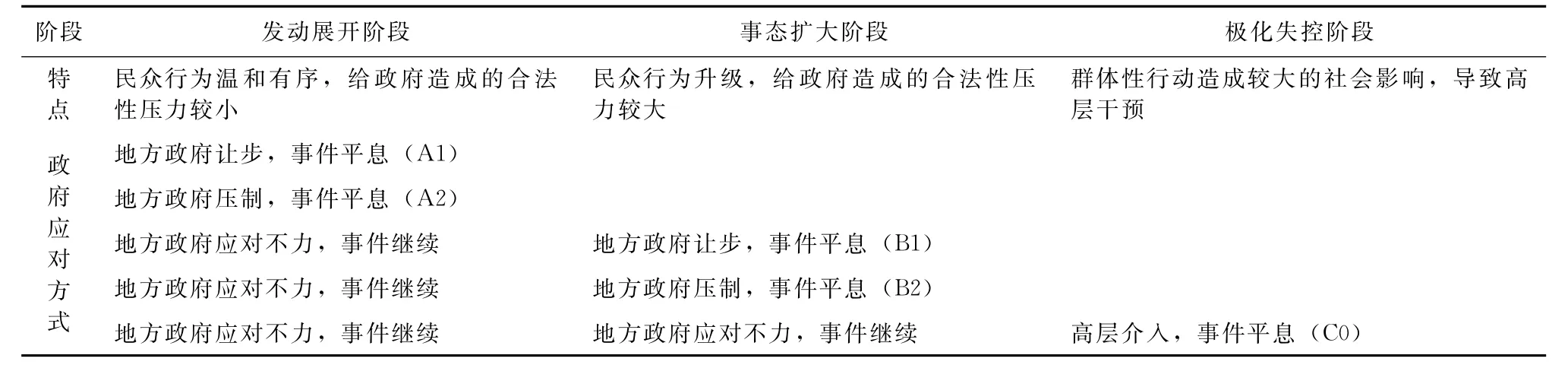

群体性行动的个体演进过程和结果取决于作为行动参与方的民众与作为行动处理方的政府之间的互动。可以民众制造的合法性压力的大小作为标准,把一个充分完整的群体性行动分为循序渐进的三个阶段:发动展开期、事态扩大期、极化失控期。在第一个阶段,民众与地方政府都处于原子化状态,但政府因其结构、资源而处于优势地位,因而对民众掌握着很大的主动权,有着比较大的伸缩空间。在这个阶段,民众行为是温和、有序的,保持在相当有限的范围内,给政府造成的合法性压力比较小,也往往因此得不到政府的应有重视。地方政府依据客观形势和主观判断,分别做出让步或压制的选择。它们有可能平息群体性行动,也可能导致其升级。在第二个阶段,民众开始更广泛地动员社会力量,并在国家内部寻找同盟,力求突破原子化状态。在这一阶段,民众给政府制造的合法性压力越来越大,如果此时政府还不愿让步,也必须积极行动起来,一方面加强内部团结,另一方面分化民众,以阻止其进一步行动。否则就会进入第三个阶段。在这个阶段,群体性行动进入极端化状态,引起了广泛的社会同情,或造成了较大的社会影响,并最终导致高层的介入。此时地方政府已无力掌控局势,失去对群体性行动的处置权。高层在组织调查的基础上根据群体性行动的具体情况作出处理决定。这样,我们就可以得到群体性行动个体性演进的五种模式。模式A1是指在发动展开阶段即被政府以让步方式平息的群体性行动。模式A2是指在发动展开阶段即被政府以压制方式平息的群体性行动。模式B1是指在事态扩大阶段才被政府以让步方式平息的群体性行动。模式B2是指在事态扩大阶段才被政府以压制方式平息的群体性行动。模式C0是指在极化失控阶段因为高层的介入而平息的群体性行动。如表1所示:

表1 群体性行动演进阶段

每一种模式都对应着无数个具体的群体性行动。当然,一些群体性行动由于发展过于迅速以至于很难分出三个阶段的界限,而另外一些则长时间停留在某个阶段而没有实质性进展。不过,一般而言,每一起群体性行动都可以在这五种模式中找到与自己接近的模式。

四、结语

群体性行动在西方学界往往被称为集体行为或社会运动,其早在19世纪末期就成为西方社会学和政治学领域的重要研究议题。迄今为止,关于群体性行动的研究在西方已经发展为一个独立、成熟的学科,并产生了大量的研究成果。就群体性行动的产生和演进而言,西方学界对之分析比较深透、概括相对严整、富有启发而又产生较大影响的理论框架有三个。它们分别是斯梅尔塞的价值累加理论[16]、梯利的动员模型[17]和麦克亚当的政治过程模型[18]。本文正是借鉴了上述理论框架中的合理因素并结合中国群体性行动的实际状况展开论述的,并力图将宏观考察与微观分析结合起来,希望既能从总体上展现我国当代群体性行动的发展趋势和总体状况,又能从个体层面揭示群体性行动的具体演进轨迹。当然,本文提供的仍然是一个抽象的理论框架,而不是典型意义上的经验研究,目的在于为后续的经验研究启发思路并提供理论视野。

参考文献:

[1]房宁.正确认识和处理新时期人民内部矛盾[J].政治学研究,2013(6):3-9.

[2]刘能.当代中国群体性集体行动的几点理论思考——建立在经验案例之上的观察[J].开放时代,2008(3):110-123.

[3]邹谠.二十世纪中国政治——从宏观历史与微观行动的角度看[M].香港:牛津大学出版社,1994:3.

[4]黄宗智.改革中的国家体制:经济奇迹和社会危机的同一根源[J].开放时代,2009(4):75-82.

[5]Kjeld Erik BrØdsgaard.Politics and business group formtion in China:the Party in control[J].The China Quarterly,2012,211(September):624-648.

[6]Lieberthal Kenneth G,Michel Oksenberg.Policy making in China:leaders,structures and processes[M].Princeton:Princeton University Press,1988.

[7]Landy Pierre.Decentralized authoritarianism in China:the Communist Party's control of local elites in the post-Mao era[M].New York:Cambridge University Press,2009.

[8]李侃如.治理中国:从革命到改革[M].北京:中国社会科学出版社,2010:333-334.

[9]O'Brien Kevin,Lianjiang Li.Rightful resistance in rural China[M].New York:Cambridge University Press,2006:66.

[10]包瑞嘉.中国的“温和权威主义”改革之路[J].二十一世纪,2004(6):4-10.

[11]Aadrew J Nathan.China's changing of the guard:authoritarian resilience[J].Journal of Democracy,2003,14(January):6-17.

[12]唐文方.政权合法性比较研究:以中国大陆和台湾为例[J].国外理论动态,2013(7):66-81.

[13](德)托马斯·海贝勒.中国当前形势之我见[J].国外理论动态:2013(1):61-67.

[14]Yongshun Cai.Power structure and regime resilience:contentious politics in China[J].British Journal of Political Science,2008,38 (July):411-432.

[15]Yongshun Cai.Local governments and the suppression of popular resistance in China[J].The China Quarterly,2008,193(March):24-42.

[16]冯仕政.西方社会运动理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013:65.

[17]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2012:21.

[18]McAdam Doug.Political process and the development of black insurgency,1930-1970[M].Chicago:University of Chicago Press,1982:52.

The Developing Logics of Collective Actions in Current China:—From the State-society Perspective

Chen Jie

Abstract:The developing logics of collective actions in current China include two types:the whole developing logic and the individual developing logic.The former is the whole trend of all collective actions,and the latter is the evolving course of individual collective action.As far as collective action is concerned,the state-society relation in current China assumes two kinds of appearances:total state-fragmented society and fragmented state-fragmented society.The total state's soft manipulation of fragmented society determines the whole developing logic of collective action,and the interaction of fragmented state and fragmented society determines the individual developing logic of collective action.

Key words:collective action;total state;fragmented society;whole developing logic;individual developing logic

收稿日期:(2015-12-05;责任编辑:朱世龙)

中图分类号:D0-05

文献标识码:A

Doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2016.01.005

基金项目:国家社会科学基金重点项目“公民参与涉政网络事件的有序性研究”(14AZZ015);安徽财经大学2015年度校级科研项目“我国当代群体性行动的演进逻辑——基于国家与社会关系视角的研究”(ACKY1573)。

作者简介:陈杰,南京大学政府管理学院博士研究生,安徽财经大学思政部讲师。