中国水制度的总体框架、结构演变与规制强度

谢慧明沈满洪

(1.浙江理工大学经济管理学院,浙江杭州310018; 2.浙江省生态文明研究中心,浙江杭州 310018;3.宁波大学 商学院,浙江 宁波315211)

中国水制度的总体框架、结构演变与规制强度

谢慧明1,2沈满洪2,3

(1.浙江理工大学经济管理学院,浙江杭州310018; 2.浙江省生态文明研究中心,浙江杭州 310018;3.宁波大学 商学院,浙江 宁波315211)

中国水制度有广义和狭义之分。狭义的水制度包含水资源制度、水环境制度和水生态制度,具体包括取水总量控制制度、水污染物总量控制制度、水资源费制度、水权交易制度、水污染权交易制度、水生态补偿制度、水环境污染问责制度和水环境损害赔偿制度八类;广义的水制度还包括防洪制度、排涝制度、灌溉制度等。在经历数十年的沿革与演变后,各类水制度相互作用且共同服务于中国水生态文明建设。基于网络普查方法,在深入分析1978—2014年中国31个省区市各类狭义水制度的制度关系和结构演变后,基于三类量化思路对水规制强度进行了测度并探讨了它们的省际差异。研究表明,水制度之间存在前置、替代或互补关系;每个地区都在寻求不同的水制度特色,但甚少有地区在水制度建设中一枝独秀;制度先发地区创新优势明显,但是否能够保持领先优势则因制度而异。

水制度;总体框架;结构演变;规制强度;水资源;水环境;水生态

中国自改革开放以来在国家层面上出台了诸多水政策,如《水法》《防洪法》和《水污染防治法》等法律,以及《河道管理条例》《防汛条例》《城市供水条例》《城市节约用水管理规定》和《水污染防治法实施细则》等规章制度[1]1-20。虽然在各个阶段,中央政府均不同程度地做出了相应的制度安排,但中国水资源短缺问题依然突出,水环境污染形势依然严峻,水生态安全保障依然缺乏。这一方面可能是全国范围的制度缺位所导致的,解决复杂的水问题要靠健全的制度保障[2-3];另一方面也可能是因为区域性水制度的缺失、制度体系的不合理,或水规制强度的不均衡。因此,全面调查1978年以来省市两级水制度,梳理水制度的总体框架,理顺水制度的演变路径,测度和剖析水规制强度及其省际差异,对建立水生态文明制度体系至关重要。

一、中国水制度的总体框架

中国水制度总体框架有广义和狭义之分。广义的水制度包括法律、政策和组织三个层次,其中组织层面的水制度包括水资源管理制度或管理体制等。广义的水制度不单单局限于水,防洪、灌溉、土地、环保等相关的制度安排也被认为是水制度的有机组成部分①参见刘伟《中国水制度的经济学分析》,复旦大学2004年经济学博士学位论文。[4-5]。狭义的水制度是指立足于解决水资源、水环境和水生态问题的水规制法律与政策,新时期狭义水制度建设的重点为“有偿使用和生态补偿制度”。陈雷认为除水资源费制度和水生态补偿制度外,狭义的水制度还包括水资源保护方面的水资源论证和取水许可制度,水环境治理方面的水功能区分级分类管理制度,水资源水环境承载能力监测预警机制和国家水资源监察制度以及水权交易制度等[6]。由此可见,水资源有偿使用和生态补偿制度并非仅仅指水资源费制度和水生态补偿制度,还包括与此相关的所有关键性制度安排。

鉴于水资源短缺、水环境污染和水生态安全在新时期治水思路中的重要地位[7],狭义水制度安排可以从水资源、水环境和水生态三方面进行研究。就水资源而言,中国基于水量的水制度安排主要包括取水总量控制制度、水资源费制度、水权交易制度;就水环境而言,中国基于水质的水制度安排主要包括水污染权总量控制制度和水污染权交易制度;就水生态而言,包括水环境污染问责制度、水环境损害赔偿制度和水生态补偿制度。八类水制度的基本内涵与前期文献研究保持一致②参见陈润、甘升伟、石亚东等《新安江流域取水许可总量控制指标体系研究》,载《水资源保护》2011年第2期,第 91-94页;马中、[美]D.Dudek、吴健等《论总量控制与排污权交易》,载《中国环境科学》2002年第1期,第89-92页;吴国平、洪一平《建立水资源有偿使用机制和补偿机制的探讨》,载《中国水利》2005年第 11期,第8-10页;沈满洪《水权交易制度研究:中国的案例分析》,(杭州)浙江大学出版社2006年版;沈满洪、钱水苗、冯元群等《排污权交易机制研究》,(北京)中国环境科学出版社2009年版;中国生态补偿机制与政策研究课题组《中国生态补偿机制与政策研究》,(北京)科学出版社2007年版,第61-63页;陈慈阳《环境法总论》,(北京)中国政法大学出版社2003年版;谢慧明、李中海、沈满洪《异质性视角下环境污染责任保险投保意愿分析》,载《中国人口·资源与环境》2014年第6期,第84-90页;刘继为、刘邦凡、崔叶竹《环境问责机制的理论特质与结构体系研究》,载《国土与自然资源研究》2014年第4期,第60-63页。,然而甚少有文献探析各制度之间的复杂关系。

就制度关系而言,首先,水污染权总量控制制度是取水总量控制制度的前置性制度安排。取水总量控制制度是基于水量指标的一种取水许可制度,水污染物总量控制制度是一项基于水质指标的排水许可制度。一般而言,“取水”取得的水应该都是“好水”,即水质达到一定标准的水。其次,取水总量控制制度是水资源有偿使用和交易的前提,水资源费制度是水资源有偿使用最为直接的制度安排,水权交易制度、水污染权交易制度、水生态补偿制度等是水资源有偿使用的间接制度安排。与此同时,水资源费制度是水权交易制度的前置性制度安排。虽然水资源有偿使用制度并非水权交易制度的必要条件,但在很多地区都是一个充分条件,而且往往是在给定水资源费制度安排的情况下再开展水权交易试点。此外,水污染权总量控制制度是水环境容量资源有偿使用和交易的前提,水污染权交易制度是水污染权总量控制制度的必然结果。再次,水环境损害赔偿制度和水环境污染问责制度是两项事后制度安排,往往与水生态补偿制度相匹配并联合使用。水环境损害赔偿制度是水生态补偿制度在水质制度安排中的创新设计,水环境污染问责制度是其他各类制度的有益补充。

除前置性关系外,各制度还存在替代或互补关系。(1)水权交易制度与水污染权交易制度是互补关系,因为两者所体现的是一类制度的两个方面——水质和水量。(2)水权交易制度和水污染权交易制度与水生态补偿制度之间是替代关系,因为水权交易和水污染权交易均可通过生态补偿的方式实现,生态补偿也可以体现在水权交易和水污染权交易的实践中。(3)水生态补偿制度与水污染损害赔偿制度是互补关系,因为两者是环境治理的两个方面——保护与污染。(4)水生态补偿制度与水环境污染问责制度是互补关系,两者往往相辅相成,共同出现在对某一环境事件的处理结果之中。(5)水环境损害赔偿制度和水环境污染问责制度之间存在替代或互补关系:当问责制度是一种行政问责时,两者是互补关系;当问责制度是一种经济问责时,两者是替代关系。

二、中国水制度的结构演变

狭义水制度经历了“从无到有”、“从有到优”的建立和完善过程,最终形成了由上述八类水制度构成的水制度总体框架。在这一分析框架下,各制度之间表现出前置性、替代性和互补性关系,这些关系又能在水制度的结构演变中得到验证。

(一)取水总量控制制度与水资源费制度的结构演变

水资源管理由总量不控制向总量控制转变的时间以1987年国务院出台《黄河可供水量分配方案》为节点,完善的时间以1993年国务院出台《取水许可制度实施办法》为节点。水资源管理由无偿使用向有偿使用转变的时间节点是 1988年《中华人民共和国水法》的颁布,完善的时间节点是1995年国务院发布《关于征收水资源费有关问题的通知》和2002年出台《中华人民共和国水法(修订)》。由此可见,取水总量控制制度安排先于水资源费制度安排,取水总量控制制度是水资源费制度的前置条件。虽然上海和山西等局部地区在取水总量控制制度实施之前就专属水资源进行有偿使用试点,但这些地区往往面临着潜在取水总量控制①上海市和山西省分别于1972年和1982年颁布了《上海市深井管理办法》和《山西省水资源管理条例》,局部试行水资源有偿使用制度。。因此,脱离取水总量控制制度安排的水资源费制度只能是局部的或专属的,而局部和专属的特征意味着这类地区存在潜在取水总量控制。

(二)水权交易制度与水生态补偿制度的结构演变

新中国首个水权交易制度案例发生在2000年的浙江东阳和义乌[8]。在国家层面上,2005年水利部出台了《关于水权转让的若干意见》和《水权制度建设框架》,前者首次使用了“水权”这一名词,后者对水权制度建设做出了指导性说明。首个水生态补偿案例出现在1995年的浙江金华,当时金华市以“飞地”的形式通过税收返还方式要求磐安县保护上游来水水质。该案例中的补偿实际上是一种条件补偿,并没有对生态补偿的核心要求做出明确规定。在21世纪初,北京、广东、江西等地出现了基于引水工程的生态补偿,此类水生态补偿案例与水权交易案例往往是同一的,而且水权交易往往被定义为水生态补偿制度安排的有效政策。2008年修订的《中华人民共和国污染防治法》要求建立水环境生态保护补偿机制,至此,基于水质标准的水生态补偿制度应运而生。综上所述,取水总量控制制度的出台先于水资源费制度和水权交易制度,水资源费制度又先于水权交易制度;与此同时,水生态补偿制度最终演变为不仅包括水权交易层面上的补偿,还包括基于水质的水污染权交易层面上的补偿,水生态补偿制度与水权交易制度和水污染权交易制度之间的替代关系非常显著。

(三)水污染物总量控制制度、水污染权交易制度与水生态补偿制度的结构演变

1978—1987年,我国对水环境治理一直奉行的是浓度控制政策。1985年,上海市出台的《黄浦江上游水源保护条例》率先确定了允许的排污总量,这是总量控制的早期实践。就全国而言,水污染物总量控制制度可以分为两个时期,一是以目标总量控制为主,二是以容量总量控制为主,节点文件为1996年国务院颁布的《关于环境保护若干问题的决定》。我国排污权交易的实践源于 1987年上海市闵行区的水污染物排污指标有偿转让,此后排污权有偿使用和交易制度不断地进行试点和推广。排污权有偿使用制度正式试点是在2001年的浙江省嘉兴市秀洲区,随后经历了“从县级市到地级市,从地级市再到省级层面,从省级层面再到太湖流域”的逐步推广过程[9]。从制度沿革来看,水污染物总量控制制度先于水污染权交易制度,水生态补偿制度同样先于水污染权交易制度,水污染权交易制度可以视为水生态补偿制度的一种实现方式,两者之间具有显著的替代关系。

(四)水环境污染问责制度与水环境损害赔偿制度的结构演变

1979年,第一部《环境保护法(试行)》规定了问责情形。水污染问责制度自第一部环保法出台后经历了三个时期:第一个时期是以“治污”为主的问责(1978—2002年),集中体现为《水污染防治法》的出台与修订。第二个时期是以“追究”为主的问责(2003—2010年),2003年《长沙市人民政府行政问责追究暂行办法》提出了主要负责人未正确履行职责而造成包括水污染在内的重大责任事故,可依法对其进行行政问责;2006年,第一部关于环境问责方面的专门规章《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》正式出台。第三个时期是以“预防”为主的问责(2011—2014年),伴随《关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》的出台,问责开始从行政问责走向经济问责。作为一种经济问责形式,环境污染损害赔偿制度的最新制度安排是环境污染责任保险制度。该制度于1991年在辽宁大连被成功运用。2007年,国家环保总局和保监会联合发布了《关于环境污染责任保险工作的指导意见》,从而确立了我国建立环境污染责任保险制度的总体思路。从这两项制度的演变过程来看,制度实施主体在不断地尝试寻找问责主体和赔偿主体,两者或可合二为一,或存在替代关系。若仅仅将水环境污染问责制度界定为行政问责,则两者相互补充,具有显著的互补关系。

综上,图1描绘了八类水制度的分类演进路径。

图1 中国水制度的分类演进路径(1978—2014年)

综合分析改革开放以来中国水制度的制度关系和结构演变过程可以发现,中国水制度可以分为三个演进阶段。第一阶段是自由放任阶段(1978—1987年)。我国于1973年开始环境保护五年规划,该阶段对应第二和第三个环境保护五年规划。这两个五年规划期间,以有偿使用和生态补偿制度建设为核心的水制度基本空缺,取水总量未受到控制,水资源无偿使用,无水权交易案例、无生态补偿支付、无损害赔偿,基本无总量控制,唯一存在的制度安排是以治污为主的水污染问责。第二阶段是试点探索阶段(1988—2007年)。这一阶段,八类制度都或多或少地实现了制度创新,在“摸着石头过河”的方式下进一步理顺了八类制度之间的关系,构建了由前置性、替代性和互补性关系构成的水制度总体框架,形成了水资源、水环境和水生态三管齐下的管理模式。第三个阶段是整合完善阶段(2008—2014年)。这一阶段的水制度体现出整合特性,如水生态补偿制度可以通过水权交易和水污染权交易两类制度安排实现,水污染问责制度中的经济问责与水环境损害赔偿制度在环境污染损害责任保险制度中实现了统一。

三、中国水制度的规制强度

(一)中国水规制强度的测度方法

20世纪90年代以来,规制强度问题的研究逐渐进入研究视野,包括一般性法规制度的规制强度和经济性制度的规制强度[10-11]。近期规制强度研究主要集中在环境规制强度上,具体指标如环境污染治理投入指标、污染物排放量指标、虚拟变量指标、综合性指数等[12-16]。与此同时,环境机构人数、与环境保护相关的行政处罚案件数、环境规制法律政策的数量也被用于刻画环境规制的强度[17-20]。就水规制而言,大部分学者关注的是自然垄断行业的规制理论和水资源管理部门的监管机制[21-22],甚少对规制强度进行研究。借鉴以环境规制法律政策数量和虚拟变量指标来刻画环境规制强度的思路,本文设计了三类四种指标对各类水制度的规制强度(Index of Water Policy System,IWPS)进行量化①规制和规制强度在量化过程中很多时候是同一的,量化后规制指标值的大小直接对应规制强度的大小。规制强度可以指单一政策工具的规制强度,也可以指政策工具矩阵的规制强度。在刻画政策工具矩阵的规制强度时,其值大小由单一政策工具规制强度根据一定原则加总而成,本文讨论的是单一政策工具的规制强度。与此同时,水规制强度与水制度绩效不同,现实中很多制度实际上是一纸空文,水规制强度高的地区,其水制度绩效反而较低,这样的错位值得另外撰文探析。。

(1)水规制区域强度指标(IWPS-Regional Intensity,IWPS-RI)。在水制度地方实践中,有些省份出台了全省性的规范性和指导性文件,而有些省份只是在局部地市或县市出台了相应的政策文件。一般认为,在全省范围内统一实施某项水制度的省份,其规制强度要高于只有局部地(县)市实施该类水制度的省份。鉴于此,可得:

IWPS-RIi,t=有相关政策的地级市个数i,t/省(自治区、直辖市)所包含的地级市个数i,t

其中,i为第i个省(自治区、直辖市),i=1,…,31;t为年份(1978—2014年)。在特定年份,某一省(自治区、直辖市)出台了相应的政策,那么该省(自治区、直辖市)所包含的所有地级市均被界定为有相应制度。同一年内,只有县级市有相应的政策时,其上一级地级市也被界定为有相应的制度。制度实施的地级市名称根据政策内容加以确定,省(自治区、直辖市)所辖的地级市目录根据2014年《中国统计年鉴》行政区划资料来确定。

(2)水规制虚拟变量指标(IWPS-Dummy Variable,IWPS-DV)。在水制度总体框架中,有一些制度的推进相对滞后。它们并不存在明显的强弱之分,仅存在具备这一政策约束和没有这一政策约束的差别。鉴于此,水规制虚拟变量指标计算公式如下:

这一虚拟变量指标适用于那些通过自上而下的方式推进水制度变革的区域,具体制度如水环境损害赔偿制度。以环境污染责任保险制度为例,水环境损害赔偿制度是一项市场化程度相对较高且遵循自上而下方式推进的制度,地级市层面甚少自主进行制度设计,故无须在省市两级层面统计该制度。因此,一旦某地区采用此制度,那么该地区自实施年份以后均视为有此制度,则水规制虚拟变量指标取值为1。

(3)水规制数量强度指标(IWPS-Number of Documents,IWPS-ND)。与虚拟变量的设置不同,有一类强度指标可以设置为水制度的政策数量,这是因为它们在不同的水资源管理制度中均有体现,如水环境污染问责制度中的行政问责。而且,该制度具有自上而下推进实施的特点,在地市试点过程中的具体设定也千差万别,故仅基于省级层面的政策数据对此类制度进行量化,公式如下:

IWPS-NDi,t=省(自治区、直辖市)相关政策数量i,t/省(自治区、直辖市)相关政策数量i,t

(4)水规制累计强度指标(IWPS-Accumulated Intensity,IWPS-AI)。由于一项制度可能需要较长时间才会对该地区产生深刻影响,因此,本文构建了一个水规制累计强度指标来分析不同阶段和不同政策调整情形下水规制强度的省际差异。累计强度指标因累计年限不同而不同,p阶水制度累计强度指标计算公式如下:

根据不同制度分析的需要,阶数p的选择可以不同。有一些政策可能在十多年后才进行调整,而有一些政策可能若干年后便进行了调整,前者的阶数p就相对较大,而后者相对较小。

(二)中国水规制强度的省际差异

基于直接和间接搜寻相结合的原则,本文通过网络普查方法对八类制度在中国31个省区市的实施情况进行了全面摸底和细致甄别①在搜索过程中,由于网络基础设施存在差异,有一些地方的环保局或水利局的主页在搜索的特定阶段总是无法显示。由于搜索引擎存在差异,有些地方部门主页能搜索到的相关关键词在有些地方部门主页却搜索不到。鉴于此类问题的存在,为了适当修正由互联网因素所导致的水规制强度地理极有偏问题,本文基于中国信息化发展总指数(仅2000—2012年可得)对水规制强度进行平减,平减后的中国水规制强度水平排序在2000—2006年间基本没有变化,而在2007—2012年间发生了微调,排序情况可向笔者索取。为了整个研究周期内(1978—2014年)数据的可比性,本文采用平减前数据对省际差异进行分析。。具体而言,当制度实践相对丰富时,以直接搜寻原则为主,此时所搜寻的制度文件中必须出现关键词,如“水权”、“水资源费”、“水生态补偿”等;当制度实践相对缺乏时,以间接搜寻原则为主,此时所搜寻的制度文件中必须出现关键词,如“排污权”、“取水许可”、“最严格水资源管理”等。

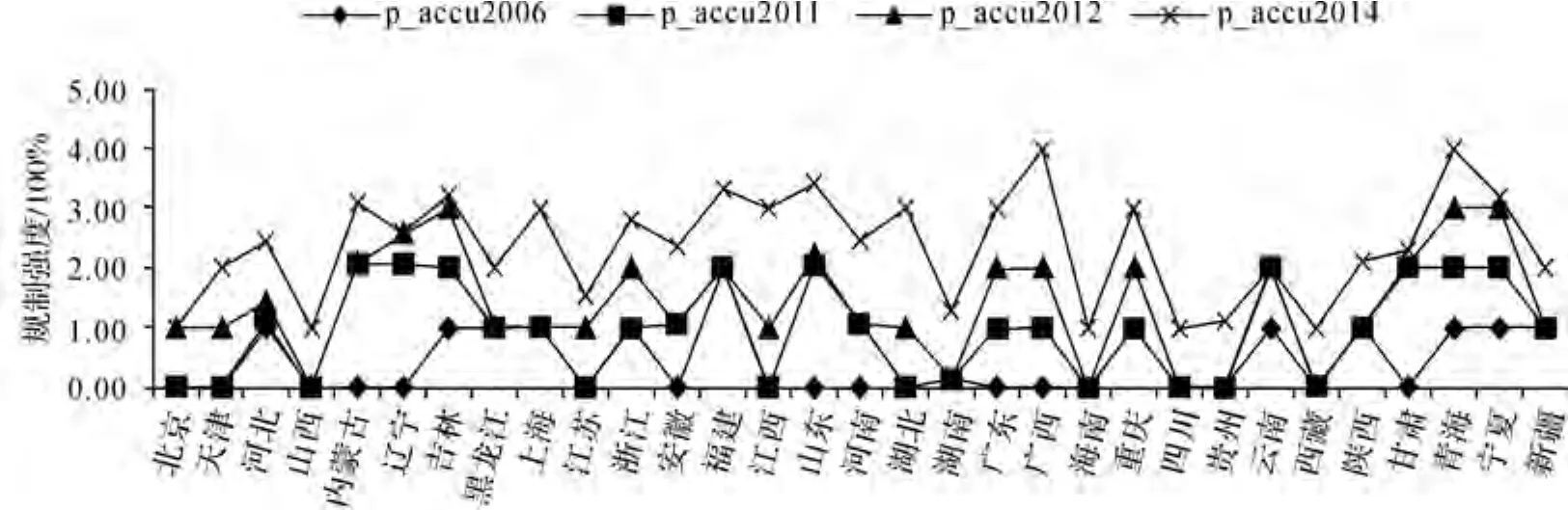

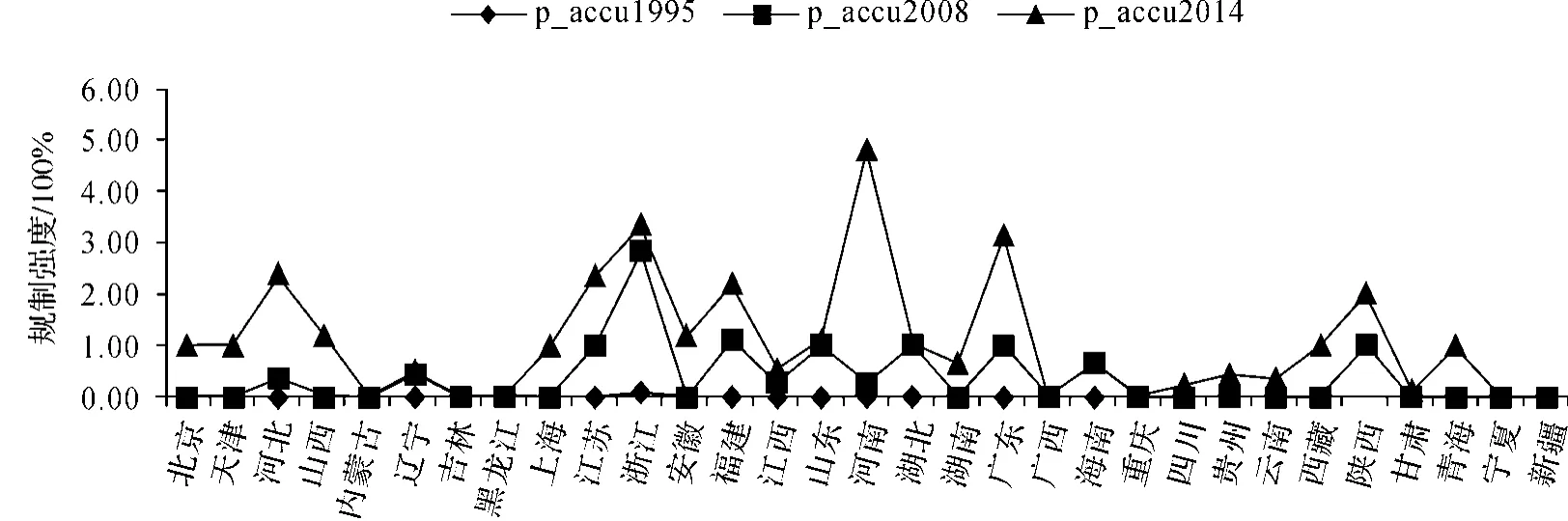

在取水总量控制制度收集过程中,“用水总量控制”、“取水许可”和“最严格水资源管理”是贯穿于各个省区市及地市政策搜索的三个最重要关键词。虽然取水总量控制制度是一项自上而下的制度安排,地方政府只能是全面地执行该制度,但从实际情况来看,有一些地方结合当地情况制订出台了更为具体的政策,而有些地方没有;有一些地方在网络平台上公布或转发了相关政策,而有一些地方没有;有些地方在中央出台政策后较为及时地出台了相关政策,而有些地方没有推出或延迟推出。具体情况如图2所示,规制强度是基于水规制区域强度指标计算所得,图中p_accu表示各省区市的累计强度(单位为100%,下同),折线p_accu2014是指截至2014年各地区的累计强度,以此类推。2014年水规制累计强度地区差异表明,广西和青海是取水总量控制制度规制强度最高的地区,其次为山东和福建等地。如果规制强度也存在地理极,那么青海和广西在2014年是取水总量控制制度规制强度的地理极。

图2 取水总量控制制度区域强度指标的省际差异

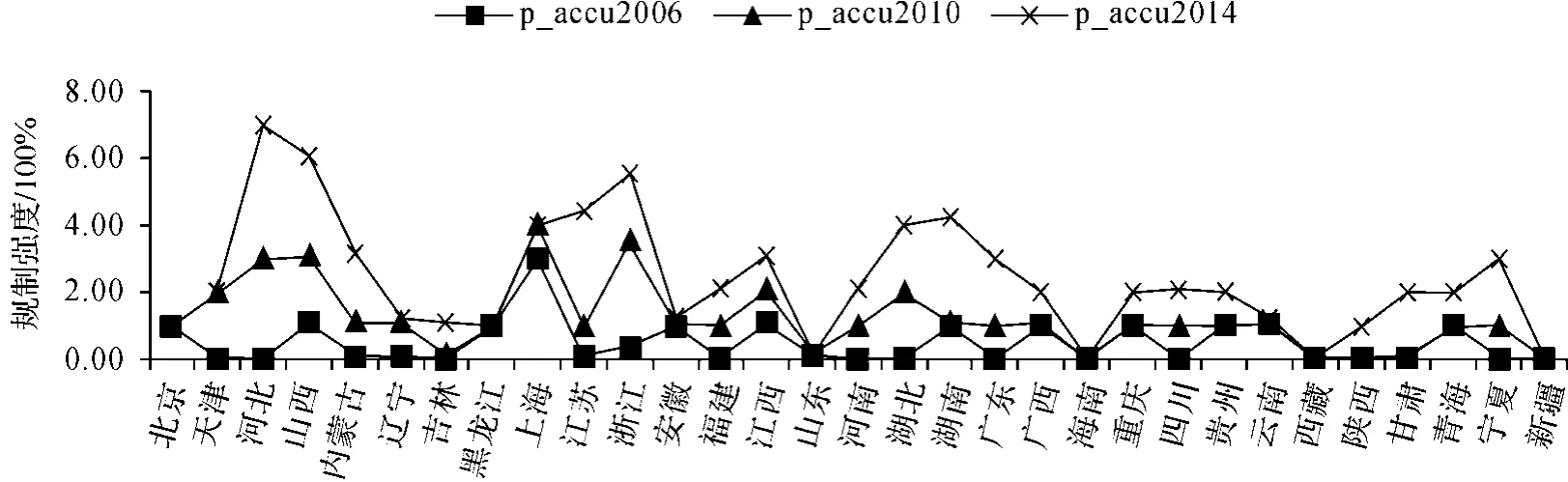

水污染权总量控制制度网络搜索的关键词设定为“主要污染物总量”和“主要污染物减排”。值得注意的是,此处并没有特别选择“水”,因为水污染权总量控制制度起步较晚,很多地区仅在2010年前后出现了相关政策文件,同时“主要污染物”一般包含水污染物。早期直接关于污染物总量控制的国家政策是2003年的《水污染物排放总量监测技术规范》和2006年的《主要水污染物总量分配指导意见》。从省市两级数据资料来看,水污染物总量控制制度出台主要集中于“十一五”和“十二五”期间,2005年以前基本上没有省份参与到水污染权总量控制之中。图3中水规制强度测度采用的是区域强度指标。折线p_accu2010表明经过“十一五”的努力,局部省份公开发布或严格执行总量减排,如浙江、广东和青海等地。“十二五”时期,在最严格的总量控制制度背景下,更多地区参与到公开发布或严格执行总量控制制度之中,如北京、山西和新疆等地。截至2014年,水污染权总量控制制度的地理极出现在浙江,如折线p_accu2014所示。

图3 水污染权总量控制制度区域强度指标的省际差异

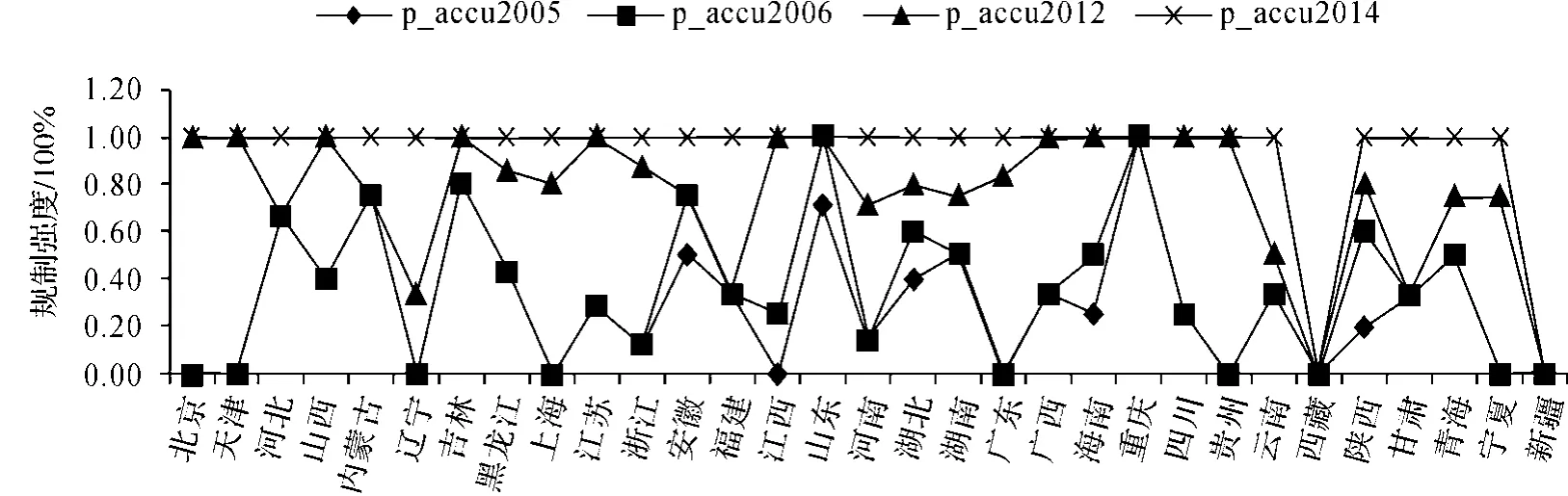

水资源费制度网络搜索的关键词是“水资源费”。20世纪80年代,我国部分省市较早试点水资源费制度,如河北和江苏等地;2006年和2008年,我国又分别出台了《取水许可和水资源费征收管理办法》和《水资源费征收使用管理办法》。基于水规制区域强度指标,图4刻画了1998年、2006年和2014年水资源费制度区域累计强度指标的省际差异。截至2014年,除了新疆,其余省市均能找到水资源费制度的相关信息,水资源费制度规制强度的省际地理极出现在天津。

水资源费制度是水权交易制度的前置性制度安排。从图4来看,绝大部分地区已实施了该项制度。因此,大部分省份均具有实施水权交易的前置条件。然而,水权交易制度的地理极与水资源费制度的地理极并不一致。水权交易制度搜寻的关键词是“水权”、“水权分配”和“水权转让”。在国家层面上,2005年水利部出台了《关于水权转让的若干意见》和《水权制度建设框架》,2014年水利部根据十八大和十八届三中全会精神下发了《关于开展水权试点工作的通知》,并确定在宁夏、江西、湖北、内蒙古、河南、甘肃和广东开展水权试点。由于制度试点较晚,各地并没有统一的、权威的水权政策,故采用案例个数来表征水权交易制度。当地级市具有水权交易案例时,该地级市被认为出台了相应的水权交易政策;与此同时,当水权交易在流域内开展时,那么该流域所有地级市均被认定为出台了相应的水权交易政策。此外,当试点时间和实施时间不一致时,以实施时间为准;当试点时间和实施时间只能两者获其一时,以可获得的时间为准。需要指出的是,水权交易制度包括水权分配、水权转让和水权交易,但不包括取水许可,取水许可制度被界定在取水总量控制制度之中。如图5所示,基于水规制区域强度指标,截至2014年水权交易制度规制强度的地理极是宁夏。

图4 水资源费制度区域强度指标的省际差异

图5 水权交易制度区域强度指标的省际差异

水污染权交易制度是水权交易制度在水环境层面的具体表现,两者是一类制度的两个方面。该制度收集基于关键词“排污许可证”、“排污权有偿使用”、“排污费”、“排污权”和“排污权交易”,包括水污染权有偿使用和交易两个方面。2006年出台的《主要水污染物总量分配指导意见》为水污染权交易奠定了基础。“十一五”末,上海和浙江是水污染权交易制度的两个地理极,如图6所示。到2014年,国务院出台了《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》,河北和山西两省的水污染权交易制度区域强度指标相对靠前,浙江排名第三。

水生态补偿制度政策收集过程中的关键词为“水+生态补偿”、“生态补偿”。关键词“生态补偿”重点考虑两类:一类是流域、湿地、水系等与水直接相关的生态补偿制度;另一类是涉及生态补偿资金的相关政策,不包括林业、土地、矿产等生态补偿。1995年,浙江出现了第一个涉水的生态补偿案例。2008年,国家层面开始探索生态环境补偿,并下发了《关于确定首批开展生态环境补偿试点地区的通知》。此时,浙江是水生态补偿制度区域强度指标的地理极,如图7所示,因为浙江在2005年率先出台了《浙江省人民政府关于进一步完善生态补偿机制的若干意见》。到2014年,河南成为水生态补偿制度区域强度的地理极。这是因为2009—2014年间,河南省基本每年出台全省性或大流域的直接与水生态补偿制度高度相关的规定,如《河南省沙颍河流域水环境生态补偿暂行办法的通知》《河南省海河流域水环境生态补偿办法(试行)的通知》《河南省水环境生态补偿暂行办法的通知》《省环保厅省财政厅省水利厅关于河南省水环境生态补偿暂行办法的补偿通知》《关于进一步完善河南省水环境生态补偿暂行办法的通知》。

图6 水污染权交易制度区域强度指标的省际差异

图7 水生态补偿制度区域强度指标的省际差异

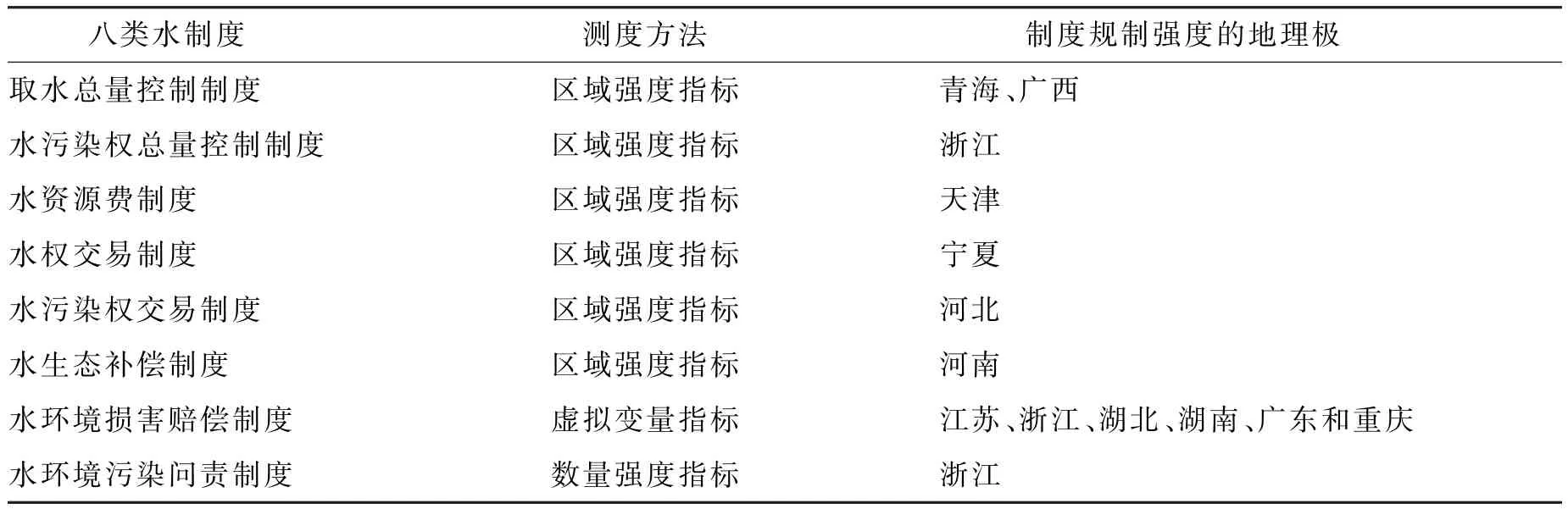

水环境损害赔偿制度起步较晚,成熟于水环境污染责任保险的全面推广,因此,该制度政策收集过程中仅考察了省级层面环境污染责任保险的实施情况,图8是基于水规制虚拟变量指标绘制所得。同时假定一旦该地区引入了环境污染责任保险制度,那么在后续年份中,该地区均为环境污染责任保险制度的实施区域。accu2008表示各地区截至2008年环境污染责任保险制度的实施期限(单位为年),accu2013和 accu2014的含义可类推得到。以折线 accu2008为例,江苏、浙江、湖北、湖南、广东、重庆等地到2008年均已践行环境污染责任保险制度一年。截至2014年,水环境损害赔偿制度的地理极是江苏、浙江、湖北、湖南、广东和重庆,制度先发优势明显。

水环境污染问责制度的量化方法是水规制数量强度指标,搜索的关键词是与水相关的“条例”和“办法”。一般而言,这些条例和办法中均会对水环境污染的问责做出相应规定,且这些问责要么直接是行政问责,要么是在行政问责的同时附加经济问责(如处罚等)。图9中水规制数量强度指标是一个比例(单位为100%),p_accu2005表示某一地区截至2005年所实施的水环境问责制度数量占整个研究周期中该地区所有水环境问责制度数量的比重,它表示不同阶段地区之间所采取的问责强度是不同的。2006年至2012年,北京和天津是两个地理极,因为这一期间内两市的水资源制度数量强度指标从0变为1,而其他地区均小于1。另据统计,截至2014年,浙江出台的相关政策数量最多。

图8 水环境损害赔偿制度虚拟变量指标的省际差异

图9 水环境污染问责制度数量强度指标的省际差异

综合分析图2至图9,截至2014年中国水规制强度的地理极如表1所示。就取水总量控制制度的规制强度而言,青海和广西下辖地市所出台的相关政策最为密集且强度最高。就水污染权总量控制制度而言,浙江省的规制强度最强。在水资源费制度的相关规定中,天津市出台的政策最多,水资源费制度在该地区的实施强度被认为是最强的。水权交易制度强度的地理极出现在宁夏,水污染权交易制度强度的地理极出现在河北。河南省在水生态补偿制度方面出台的政策最为密集,浙江省是水环境污染问责制度的地理极。与其他制度不同,水环境损害赔偿制度的地理极有多个,包括江苏、浙江、湖北、湖南、广东和重庆。总之,每个地区都在寻求不同的水制度特色,甚少有地区在水制度建设中一枝独秀,浙江在八类制度的地理极中出现了三次,其水规制强度相对较高。

表1 八类水制度规制强度的地理极(截至2014年)

综上,制度先发地区的创新优势是显而易见的。以水权交易制度为例,在 2013年以前(含2013年),水权交易制度在省级层面的试点均属于自主探索的试点。这个阶段,宁夏和内蒙古所公开的水权交易制度相关文件最为密集,是截至2013年水权交易制度规制强度的两个地理极。即使在2014年水利部下发《关于开展水权试点工作的通知》后,宁夏和内蒙古作为制度先发地区,其水规制强度依然靠前,宁夏依然排名第一(见图5)。由此可见,制度先发地区创新优势明显,但是否能够保持领先优势则因制度而异。

四、研究结论与政策建议

根据十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,资源有偿使用和生态补偿制度中涉水的制度安排包括基于水资源、水环境和水生态的取水总量控制制度、水污染权总量控制制度、水资源费制度、水权交易制度、水污染权交易制度、水生态补偿制度、水环境损害赔偿制度和水环境污染问责制度八类,它们共同构成了狭义的中国水制度总体框架。在中国水制度总体框架中,八类制度之间存在前置性、替代性和互补性三种关系。这些关系又可以在水制度的结构演变中得到验证。基于省市两级公开信息的网络普查结果,水规制强度的省际差异分析表明:每个地区都在寻求不同的水制度特色,但甚少有地区在水制度建设中一枝独秀;制度先发地区创新优势明显,但能否保持领先优势则因制度而异。鉴于上述结论,完善新时期中国水制度的政策建议主要有以下两个方面。

第一,政府可以根据水制度关系和演变规律健全区域水制度的框架体系。根据制度设计标的物的差异,水制度可以分为水资源制度、水环境制度和水生态制度。在这一基本分类的基础上,前置性、互补性和替代性的制度关系研究表明,水资源制度、水环境制度和水生态制度在一定程度上可以实现“多规合一”或“耦合优化”。具体来说,区域水资源制度可以实现“取水总量控制制度水资源费制度水权交易制度”的“多规合一”,区域水环境制度可以实现“水污染权总量控制制度水污染权交易制度”的“多规合一”,而区域水生态制度可以实现“水生态补偿制度水环境损害赔偿制度/水环境污染问责制度”的耦合优化。从这一层面推进制度变革有助于打破“九龙治水”的局面,从而为“山水林田湖”这一生命共同体寻找合适的管理者。

第二,政府可以根据水规制强度的省际差异优化区域水制度的空间布局。中国水规制强度的地理极在省级层面的分布因制度而异,各个地区在特定年份就某一制度而言可能做得非常到位,而其他一些制度的推进速度可能相对滞后。这就意味着制度的“百花齐放”只是一个总体概念,在省际层面并不一定均衡,它会影响到制度实施的效果。因此,优化中国水制度的空间布局应该强调制度的均衡,而制度均衡不单单是数量的均衡,更应该是一种规制强度的均衡。制度空间布局优化要求在一定的区域空间范围内实施统一的制度,即“殊途同规”。“殊途”是“自下而上”的制度创新的必然结果,也是“左顾右盼”和“瞻前顾后”的学习的必然结果;但“同规”是健全水制度体系和优化中国水制度空间布局的必然要求,它并非指同一规章制度,而应指同样的规制强度。

此外,水规制强度及其对水制度绩效(如节水或水效率)的影响研究同样具有重要的政策启示意义,这方面还有待深入。基于最大熵等方法构建水规制强度的综合指标有助于更宏观地把握省级层面八项制度的综合强度,基于空间计量等方法探析水规制对水效率的影响有助于更细致地揭示规制强度的空间演变规律及其对制度绩效的传导机制。

[1]水利部政策法规司:《中国水政要览:2006—2011》,武汉:长江出版社,2013年。[Department of Policies and Regulations in Ministry of Water Resources(ed.),Water Govern in China:2006-2011,Wuhan:Yangtze River Press,2013.]

[2]王亚华:《中国治水转型:背景、挑战与前瞻》,《水利发展研究》2007年第9期,第 4-9页。[Wang Yahua,″Transformation of Water Govern in China:Background,Challenges and Prospects,″Water Resources Development Research,No.9(2007),pp.4-9.]

[3]周学文:《〈水利部关于深化水利改革的指导意见〉解读》,《中国水利》2014第 3期,第 6-8页。[Zhou Xuewen,″Interpretation ofThe Guidance on Deepening the Reform of Water Conservancy,″China Water Resources,No.3(2014),pp.6-8.]

[4]R.M.Saleth&A.Dinar,″Water Institutional Reforms:Theory and Practice,″Water Policy,Vol.7,No.1 (2005),pp.1-19.

[5]刘建国、徐中民、钟方雷:《流域水制度研究的基本框架及其应用——以黑河中游张掖市为例》,《生态经济》2011年第5期,第24-30页。[Liu Jianguo,Xu Zhongmin&Zhong Fanglei,″Research Framework of Water Institution for Inland River Basins:A Case Study of Zhangye in Heihe River Basin,″Ecological Economy, No.5(2011),pp.24-30.]

[6]陈雷:《积极践行新时期治水思路,奋力开创节水治水管水兴水新局面》,《中国水利》2015年第2期,第1-8页。[Chen Lei,″Actively Govern Water Resources with the Thinking of the New Era and Struggle to Create a New Prospect of the Four Aspects of Water Management,″China Water Resources,No.2(2015),pp.1-8.]

[7]易涵:《以制度建设促进中国治水走向“良治”——著名学者胡鞍钢专访》,《水利发展研究》2004年第2期,第15-19页。[YiHan,″Tend to Be Good Governance of China Water Resourceswith Institutional Constructions:An Exclusive Interview with Hu An’gang,″Water Resources Development Research,No.2 (2004),pp.15-19.]

[8]沈满洪:《水权交易与政府创新——以东阳义乌水权交易案为例》,《管理世界》2005年第6期,第45-56页。[Shen Manhong,″Water Right Transaction and Governance Innovation:A Case Study of Water Right Transaction between Dongyang and Yiwu,″Management World,No.6(2005),pp.45-56.]

[9]沈满洪、谢慧明:《生态经济化的实证与规范分析——以嘉兴市排污权有偿使用案为例》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2010年第6期,第27-34页。[Shen Manhong&Xie Huiming,″Positive and Normative Analyses of Eco-economization:A Case Study on Compensated Use of Emission Rights in Jiaxing,″Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition),No.6(2010),pp.27-34.]

[10]孙绍荣:《行为控制制度的数学模型与制度强度——疑罪从无制度有效条件分析》,《公共管理学报》2006年第1期,第 86-90页。[Sun Shaorong,″The Mathematical Model on Institution of Behavior Control and Strength Level of Institution:Analysis on the Efficient Conditions of′in Dubio Pro Reo′,″Journal of Public Management,No.1(2006),pp.86-90.]

[11]姚博:《产权政策强度、贸易结构与国民收入提升》,《经济与管理研究》2014年第3期,第36-46页。[Yao Bo,″Property Policy Intensity,Trade Structure and National Income Promotion,″Research on Economics and Management,No.3(2014),pp.36-46.]

[12]李玲、陶锋:《中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角》,《中国工业经济》2012年第 5期,第 70-82页。[Li Ling&Tao Feng,″Selection of Optimal Environmental Regulation Intensity for Chinese Manufacturing Industry:Based on the Green TFP Perspective,″China Industrial Economy,No.5(2012),pp.70-82.]

[13]张成、陆旸、郭路等:《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》2011年第2期,第113-124页。[Zhang Cheng,Lu Yang&Guo Lu et al.,″The Intensity of Environmental Regulation and Technological Progress of Production,″Economic Research Journal,No.2(2011),pp.113-124.]

[14]张成、郭炳南、于同申:《污染异质性、最优环境规制强度与生产技术进步》,《科研管理》2015年第3期,第138-144页。[Zhang Cheng,Guo Bingnan & Yu Tongshen,″Pollution Heterogeneity,Optimal Environmental Regulation Intensity and Production Technical Progress,″Science Research Management, No.3(2015),pp.138-144.]

[15]张文彬、张理芃、张可云:《中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析》,《管理世界》2010年第 12期,第33-44页。[Zhang Wenbin,Zhang Lipeng&Zhang Keyun,″Provincial Competition Pattern and Evolution of Environmental Regulation Intensity in China:Based on Two Regime-spatial Durbin Fixed Effect Model,″Management World,No.12(2010),pp.33-44.]

[16]王勇、李建民:《环境规制强度衡量的主要方法、潜在问题及其修正》,《财经论丛》2015年第5期,第98-106页。[Wang Yong&Li Jianmin,″Measurement of Environmental Regulation Intensity,Potential Problems and Its Correction,″Collected Essays on Finance and Economics,No.5(2015),pp.98-106.]

[17]A.Levinson,″Environmental Regulations and Manufacturers’Location Choices:Evidence from the Census of Manufactures,″Journal of Public Economics,Vol.62,No.1-2(1996),pp.5-29.

[18]M.A.Cole,R.Elliot&P.G.Fredriksson,″Endogenous Pollution Havens:Does FDI Influence Environmental Regulations,″Scandinavian Journal of Economics,Vol.108,No.1(2008),pp.157-178.

[19]P.Low&A.Yeats,″Do′Dirty′Industries Migrate,″in P.Low(ed.),International Trade and the Environment,Washington D.C.:World Bank,1992,pp.89-103.

[20]程华、廖中举:《中国环境政策演变及其对企业环境创新绩效影响的实证研究》,《技术经济》2010年第11期,第8-13页。[Cheng Hua&Liao Zhongju,″Evolution of China’s Environment Policy and Empirical Study on Its Effect on Environmental Innovation Performance of Enterprise,″Technology Economics,No.11(2010), pp.8-13.]

[21]A.Massarutto&P.Ermano,″Drowned in an Inch of Water:How Poor Regulation Has Weakened the Italian Water Reform,″Utilities Policy,Vol.24,No.3(2013),pp.20-31.

[22]P.M.Buafua,″Efficiency of Urban Water Supply in Sub-Saharan Africa:Do Organization and Regulation Matter″?Utilities Policy,Vol.37,No.12(2015),pp.13-22.

Water Institution of China:Its Overall Framework,Structural Evolution and Regulation Intensity

Xie Huiming1,2Shen Manhong2,3

(1.School of Economics and Management,Zhejiang Sci-tech University,Hangzhou310018,China; 2.Center for Ecological Civilization of Zhejiang Province,Hangzhou310018,China; 3.School of Business,Ningbo University,Ningbo315211,China)

Water Institution of China could be studied in broad and narrow frameworks.Related institutions of resources and the environment and even populations could all be nested in the broad framework,like flood control system,drainage system and irrigation system.However, this paper defines water institution of China in a narrow sense.Eight water systems are classified.They are total water withdrawal control system(TWWCS),total water pollutant control system(TWPCS),water resource fee system(WRFS),water right transaction system (WRTS),water pollutant right transaction system(WPRTS),water eco-compensation system(WECS),accountability system for water pollution(ASWPS)and payment system for damages of water pollution(PSDWP).Some of these systems could be ordered logically:TWPCS is a prerequisite system of TWWCS,TWWCS is the prerequisite of WRFS and WRTS,TWPCS is the prerequisite of WPRTS.Instead of the prerequisite relationship,some of the systems hold substitutive or complementary relations:WRTS and WPRTS are complementary while these two systems were once carried out through a substitutive way under the WECS.

Since 1978,these systems have evolved to deal with specific water issues and serve as institutional supports for water ecological civilization in China.TWWCS started in 1987 when the″Water Resource Allocation Scheme for the Yellow River″was launched by China’s State Council. Followed by theWater Law of the People’s Republic of Chinain 1988,China began to implement the WRFS.The first practice of WRTS in China occurred in Zhejiang Province in 2000 and in the same period China began to implement the WECS based on the WRTS.Afterwards, WECS focused on both the quantity and quality of water as theWater Pollution Prevention and Control Law of People’s Republic of China(2008Amendment)was introduced.TWPCS appeared in Shanghai in 1985 when theHeadwater Protection Ordinance in Huangpu Riverwas implemented and enterprises in Shanghai started to transfer their excess certified emission allowances since 1987.ASWPS and PSDWP were initiated in 1979 and 1991 respectively. Environmental Protection Law(Trial)of 1979 formulated the cases of political accountability while theeconomic accountability isdefined by the″Interim Sanction on Violationsof Environmental Protection Law and discipline″in 2006.The typical arrangement of PSDWP is the pollution liability insurance system which was first launched in Dalian in 1991 and was carried out nationwide since 2007.The empirical studies proposed in our study on the structural evolution of water institution demonstrate that the prerequisite,substitutive and complementary relationship holds between these different water system elements.

Based on an Internet review of all the available water institutions between 1978 and 2014 of all the 31 provinces,we estimated the regulation intensity of water institution.The statistics analysis shows that provinces used to pursue outstanding performances in water institution but few provinces could outperform the other provinces in all types of systems.The statistics results also indicate that the provinces which executed water institutions earlier often hold significant advantages in institutional innovations but it is still not clear whether it can maintain the advantages.

water institution;overall framework;structural evolution;regulation intensity; water resource;water environment;water ecology

10.3785/j.issn.1008-942X.CN33-6000/C.2016.02.013

2016-02-01 [本刊网址·在线杂志]http://www.journals.zju.edu.cn/soc

[在线优先出版日期]2016-06-20 [网络连续型出版物号]CN33-6000/C

国家社科基金重大招标项目(14ZDA071)

1.谢慧明(http://orcid.org/0000-0002-3134-053X),男,浙江理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师,经济学博士,主要从事资源与环境经济学、旅游经济学等研究;2.沈满洪(http://orcid.org/0000-0002-0315-5185),男,宁波大学商学院教授,博士生导师,经济学博士,主要从事资源与环境经济学、生态经济理论与政策研究。