不同路况中骑行者皮肤变形分析

王永荣, 李嘉怡, 金 枝, 孙 悦

(1. 东华大学 服装·艺术设计学院, 上海 200051; 2. 东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室,上海 200051; 3. 广西科技大学 艺术与文化传播学院, 广西 柳州 545006)

不同路况中骑行者皮肤变形分析

王永荣1,2, 李嘉怡1, 金 枝3, 孙 悦1

(1. 东华大学 服装·艺术设计学院, 上海 200051; 2. 东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室,上海 200051; 3. 广西科技大学 艺术与文化传播学院, 广西 柳州 545006)

为明确在不同路况和不同骑行动作下的皮肤变形量,针对人体在上坡、平地和下坡3种不同路况下的骑行姿势,分别提取4个关键骑行动作进行测试与分析。结果表明:下坡路况时的肩宽缩小程度最大,达-14.26%;平地和下坡路况下背宽的变化率在25%以上;腰围在骑行过程中增大,下坡路况时腰围变化最大,而上坡路况时最小;胸围、大腿围、小腿围的变化率都小于3%;人体的前上半身长都呈收缩状态,平地和下坡路况时变化率达-10%以上;后背长呈拉伸状态,但变化率不足5%;人体正面腰围线到小腿围线的总长减小,但人体侧面的腰围线到小腿围线的总长变化不大。

骑行姿势; 路况; 皮肤变形; 骑行服装

近年来,骑行运动装备市场发展迅猛,但国内的骑行运动装备起步较晚,在材料、技术等方面依旧与先进水平有一定的差距。分析运动姿势,研究各种姿势下身体皮肤的变形是设计具有良好适体性功能服装的必要前提[1-2]。研究者通过分解户外运动和跑步常见姿势,并依据各姿势下的皮肤变形数据设计户外运动裤和跑步服[3-4]。先进的接触式和非接触式测量方法分别被用来测试人体皮肤变形[6],如非接触式三维人体扫描方法[6-7]。在骑行服装方面,杨娟等[8]对骑行者的上下车动作、常规骑行、离座骑行和发力骑行的动作进行了分解,并且测量了在这几个动作下腰围、臀围、大腿根围、膝围、小腿中围、前档长、后裆长、腿长等基本尺寸,提出骑行裤的优化方案。罗兰等[9]采用人体捕捉方法提取骑行中人体的5个动作特征,对这5个动作下的腿部进行了皮肤变形实验。 以上对骑行姿势下的人体各部位变形的研究局限于一般的正常路况下,但在实际骑行中骑行姿势会随路况的改变而改变,尤其是在上坡和下坡路况中人体各部位的围度和纵向尺寸随骑行姿势变化明显,因此,应当把这些路况下的皮肤变形也考虑到服装设计中。

本文对上坡、平地和下坡3种路况下的骑行姿势进行分析,研究了在不同路况、不同骑行姿势下的横纵向皮肤变形。

1 实验部分

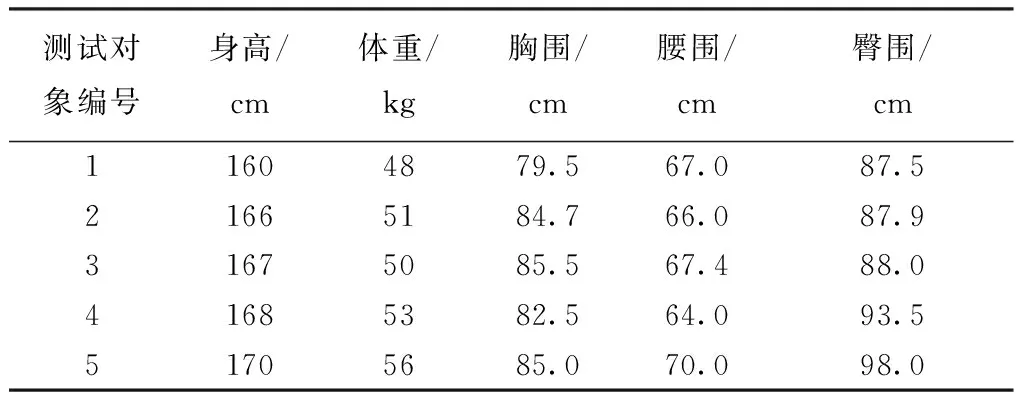

1.1 测试对象

选取5位女大学生为实验测试对象,身高为160~170 cm,体重为48~55 kg。

表1 测试者基本信息

1.2 不同路况下骑行动作分析

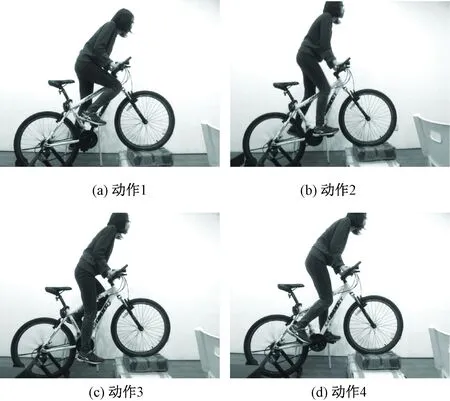

在骑行运动中,不同路况下的骑行姿势各有区别。本文实验中采用车架及垫台固定自行车,分别模拟上坡和下坡状态,上坡坡度为36.6%,下坡坡度为25.3%。根据骑行运动中的人体工效分析,在每种路况骑行中,上身姿势确定为:上坡时,采用离开座垫发力的骑行姿势,骑行者上身向前,手臂自然弯曲,胸口部位尽量往龙头靠近;平地时,骑行者上身往前倾斜,倾斜角约为55°,手臂自然弯曲,肩关节几乎成90°夹角;下坡时,骑行者臀部稍微往坐垫后靠,腹部尽量往前,手稍微弯一点,肩关节角度接近100°。在每种路况中,上身动作保持不变,腿部分别选取4个动作:动作1,被测量的腿部到达上死点,即最高点;动作2,被测量的腿部处在用力阶段,并且膝盖高度与另外一只脚的膝盖高度处于水平位置;动作3,被测量腿部处在下死点,即最低点;动作4,被测量腿部处在恢复阶段,并且膝盖高度与另外一只脚的膝盖高度处于水平位置。上坡路况中的4种骑行动作如图1所示。

图1 上坡路况中的4种骑行动作

1.3 测试部位和流程

腰围以上测量包括:肩宽、背宽、胸围、臂围;前半身长、后背长。腰围以下测量包括:腰围、大腿围、膝围、小腿围;腰围到大腿围长(正/侧)、腰围到膝围长(正/侧)、腰围到小腿围长(正/侧)、膝围到小腿围长(正/侧)。

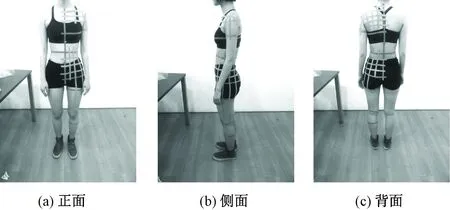

测量人体动态形变的方法有拉伸线法、体表画线法、石膏带法与捺印法等。其中体表画线法最为常用,其方法是在人体运动状态下通过测量皮肤上投影线的长度,对相关部位的皮肤变化进行测量,但由于被测试者特殊部位的局限性,本文实验采用在人体上黏贴高弹性绷带来代替人体画线法,如图2所示。

图2 人体正、侧、背贴线示意图

测量顺序如下:1)依次测出静止直立时身体所有测量项目尺寸;2)测量上坡骑行时腰部以上测量项目的尺寸,然后依次测量腰部以下动作1~4的所有测量项目尺寸;3)按照2)中的方法分别测试平地和下坡路况中的骑行者皮肤变形。为了减小误差,软尺贴附于身体表面,不可紧压皮肤,松度始终保持一致;读取数据时,测量者视线垂直于标尺部分,不可斜视。

1.4 各部位尺寸变化率的计算

根据下式计算骑行者各部位尺寸变化率ε,负值代表收缩,正值代表拉伸。

式中:C1为不同路况、动作下骑行者各部位尺寸;C2为站立状态下骑行者各部位尺寸。

2 结果与讨论

2.1 腰部以上数据分析

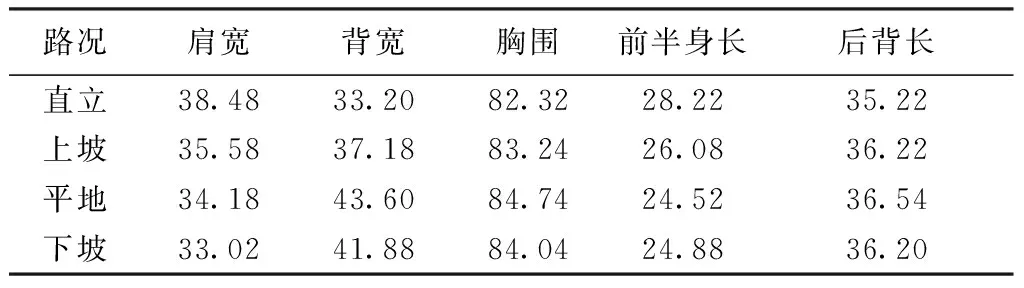

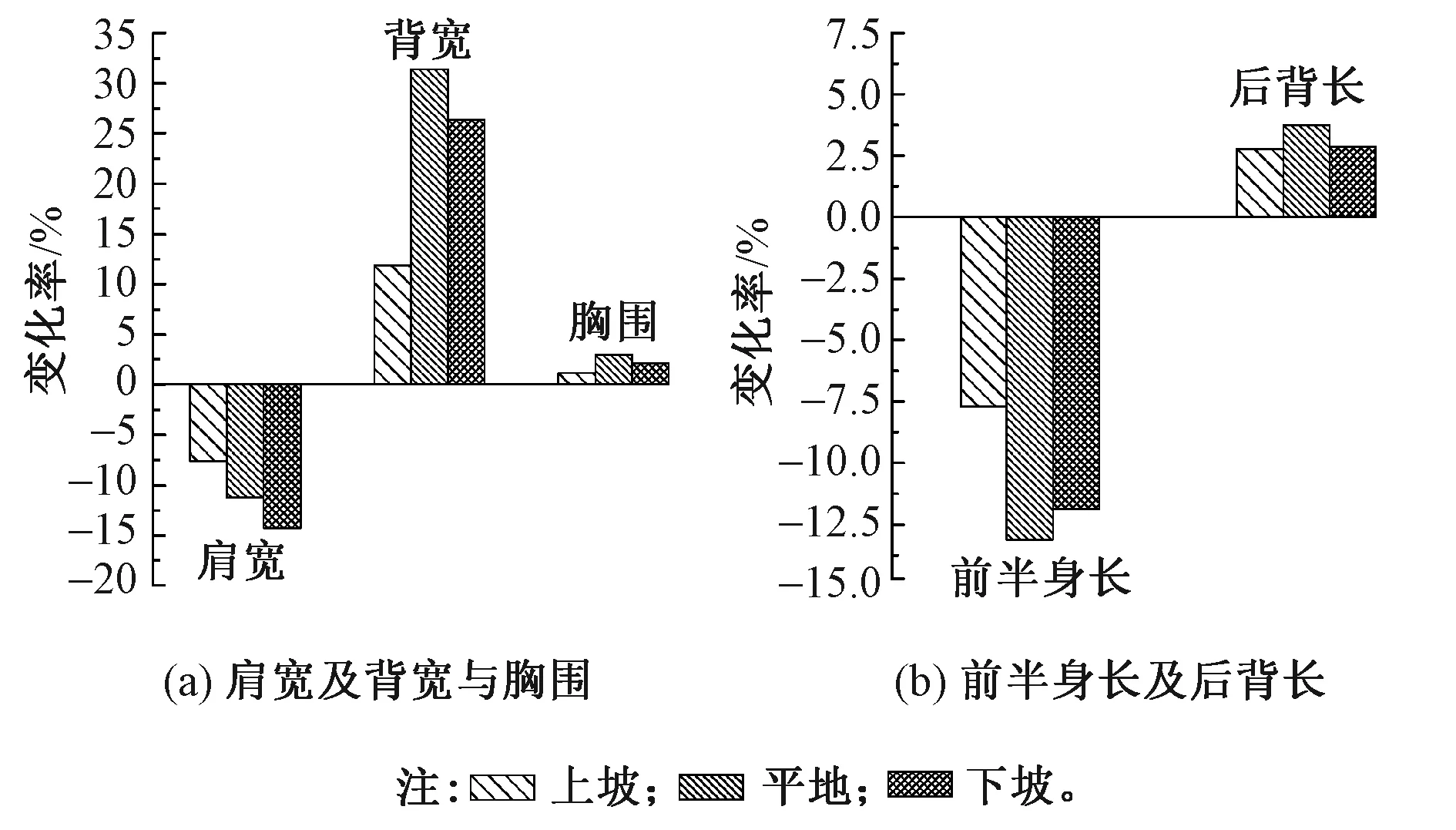

肩宽、背宽、胸围的测量值见表2。肩宽、背宽、胸围的尺寸变化率见图3(a)。在上坡、平地和下坡这3种路况下肩宽都是呈减小趋势。在平地和下坡路况由于身体更往前倾,手臂向前支撑,致使肩宽减小的幅度更大,尤其是下坡路况下肩宽变化率达-14.26%。不同路况下背宽都呈增大趋势,平地和下坡路况下的背宽变化率分别达到31.41%和26.34%。胸围在3种路况下虽然都呈增大的趋势,但不明显,在5%以内。

表2 不同路况中腰部以上尺寸

图3 腰部以上尺寸变化

前半身长、后背长变化率见图3(b)。分析可知,3种路况下的前半身长都呈缩小的趋势,由于平地和下坡路况下的上身骑行姿势比上坡时更前倾,所以平地和下坡时的前半身长缩小的比率较大,分别达-13.11%和-11.85%。3种路况下后背长都呈伸长趋势,但变化率不大,在3%左右。

2.2 腰部以下数据分析

2.2.1 围度变化分析

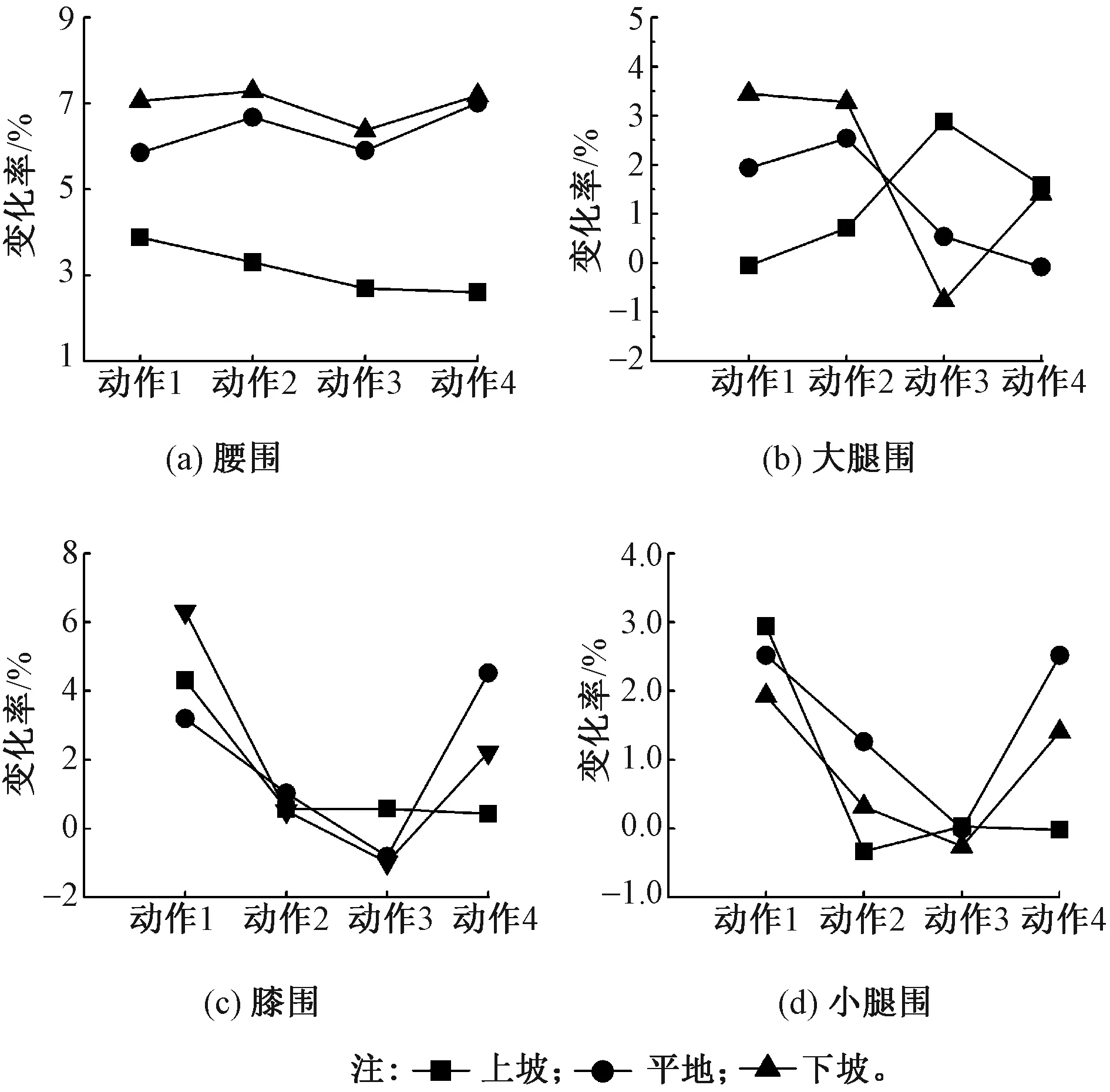

表3示出不同路况中围度尺寸的测量值。图4示出人体围度尺寸变化率。

表3 不同路况中围度尺寸

图4 围度变化

由图4(a)可知,由于身体往前倾造成腰部软组织和皮肤堆积,不同路况、动作的腰围都呈增大趋势。其中上坡时腰围增大较小,下坡时腰围增大最大。下坡中,在完成第2个动作时的腰围变化率最大,为7.28%。由图4(b)可知,3种路况中,大腿围变化都不大。其中,在下坡路况中,第1个动作下大腿围变化率最大,为3.5%。由图4(c)可知,在平地和下坡路况中,膝围变化相似,都是动作1、动作4时变化较大,动作2、动作3时变化较小。下坡路况中,膝围在动作1时变化率最大,为6.31%,在动作3时处于收缩状态,为-0.98%;平地路况中,膝围在动作4时变化率最大,为4.52%;上坡路况中,膝围也是在动作1时变化率最大,为4.31%。由

图4(d)可知,不同路况下的小腿围都是在动作1时达到最大变化率。

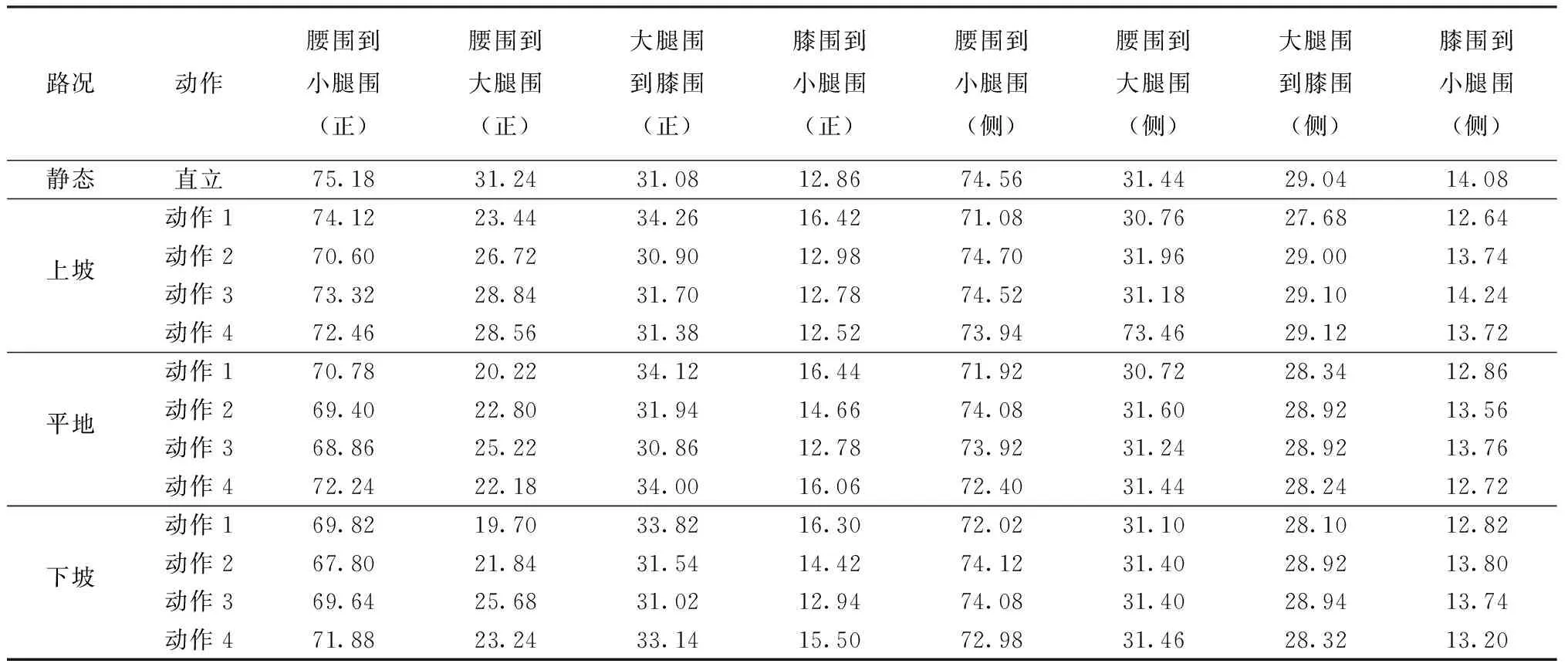

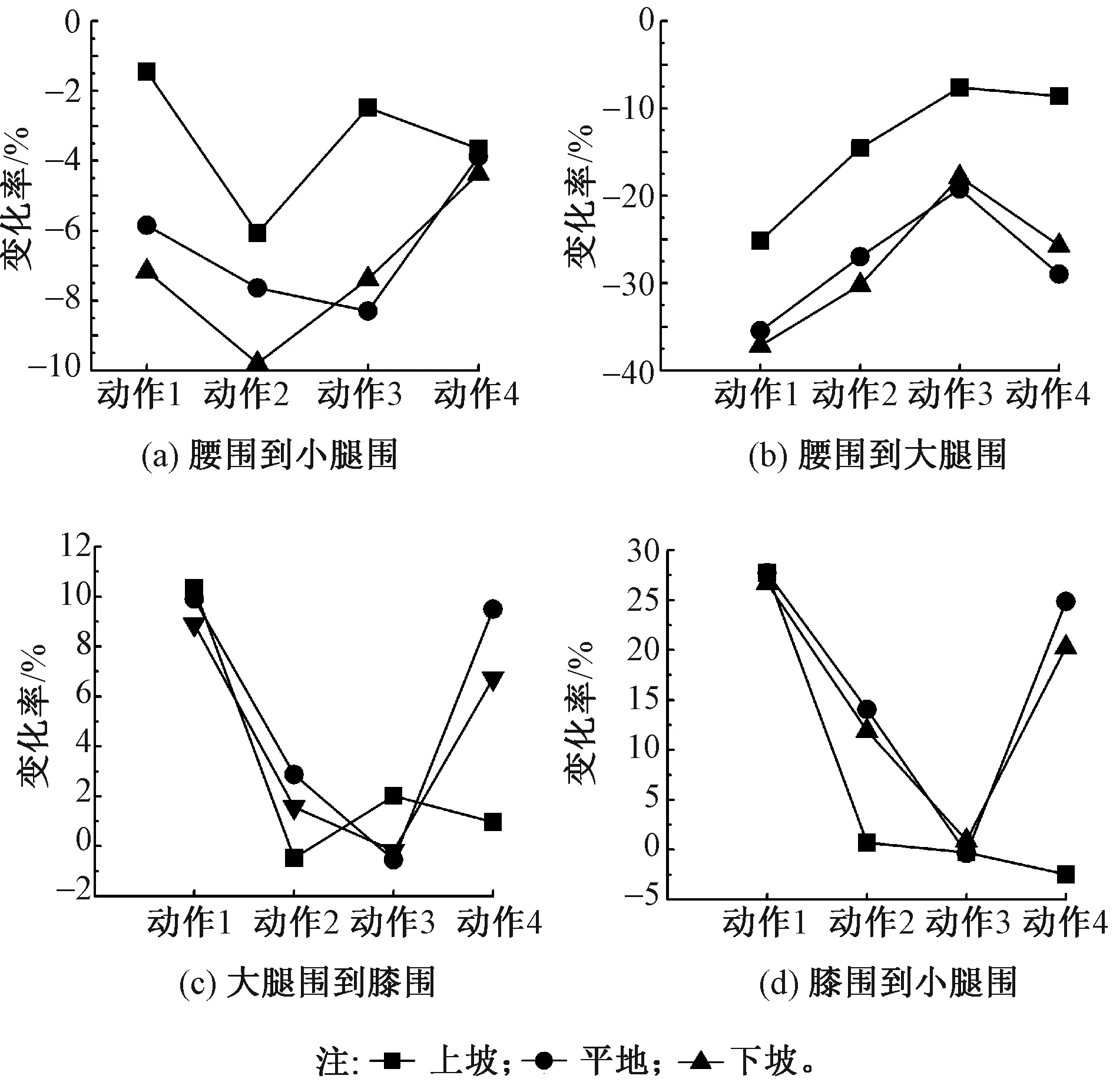

2.2.2 纵向变化分析

表4示出不同路况中人体纵向尺寸的测量值。图5示出人体正面纵向尺寸变化率。由图5(a)可知。在骑行过程中人体正面的腰围到小腿围这段长度都呈收缩变化。在下坡路况中,动作2时收缩率达到最大,为-9.79%。由图5(b)可知,人体正面的腰围到大腿围这段长度都呈收缩状态。在不同路况中,这段长度随动作的改变而呈现的变化规律相似。即动作1收缩最大,动作3收缩最小。在上坡路况中,尺寸变化相对较小。在下坡路况中,动作1时收缩程度最大,变化率为-37.17%。由图5(c)可知,人体正面的大腿围到膝围间的长度在骑行过程中基本呈拉伸状态,动作1时拉伸最明显,其次是动作4。在上坡路况的动作1时,这段长度达到了最大的拉伸率,变化率为10.34%。由图5(d)可知,骑行者正面的膝围线到小腿围线这段长度,3种路况下的动作3和在上坡中的动作4变化不大。其他路况下,动作1、动作2、动作4基本上都呈拉伸状态,在动作1时达到最大拉伸。其中在平地路况中的动作1变化率最大,为27.71%。

表4 不同路况中人体纵向尺寸

图5 人体正面纵向尺寸

图6示出人体侧面纵向尺寸变化。由图6(a)可知:与人体正面的腰围到小腿围的长度相比,侧面的这段长度变化小,最大的收缩率不超过-5%;不同路况中,动作1时达到最大变化率。由图6(b)可知:侧面的这段长度呈现收缩、伸长交替变化;所有动作1、3、4都是呈收缩状态,收缩程度不大,在平地路况中,动作1达到最大收缩率-2.45%;平地和上坡路况中,动作2呈拉伸状态,最大拉伸率为1.62%。由图6(c)可知:侧面的大腿围到膝围这段长度在骑行过程中基本都呈收缩状态,但收缩不大;3种路况下,动作1的收缩率均较大,其次是动作4,最大的变化率出现在上坡路况的动作1,变化率为-4.82%。由图6(d)可知:侧面的膝围到小腿围这段长度在骑行过程中基本上都呈收缩状态,但是无论在哪种路况下动作2和动作3变化不大,动作1和动作4的收缩比较大;最大出现在上坡路况的动作1,变化率为-10.23%。

图6 人体侧面纵向尺寸

3 结 论

本文分析骑行者在上坡、平地和下坡3种路况下的骑行姿势,分别提取4个关键骑行动作,研究在不同路况和不同骑行动作下的皮肤变形。在骑行测体实验中测试了基本围度(胸围、腰围、臀围、大腿围等)和基本长度(前身长、后背长、下肢长等),得到以下结论:

1)肩宽在骑行过程中都比静态直立下小,其中下坡路况中的肩宽缩小程度最大,达-14.26%;骑行状态下的背宽却比静态直立状态下的大,平地和下坡路况中背宽的变化率都在25%以上;腰围在骑行过程中增大,且下坡路况中的腰围变化最大,而上坡路况时最小;胸围、大腿围、小腿围的变化率都小于3%,基本不变。

2)骑行过程中人体的前半身长基本上都呈收缩状态,平地和下坡路况都达-10%以上;而由于后背隆起后背长呈拉伸状态,但变化率不足5%;人体正面的腰围线到小腿围线的总长呈收缩状态,但人体侧面的腰围线到小腿围线的总长变化不大,变化率在-5%以内。

FZXB

[1] 林霜.人机工程学意义下自行车骑姿分析[J].四川兵工学报,2010,31(3):103-105. LIN Shuang. Analysis of bicycle riding posture in the sense of ergonomics [J].Journal of Sichuan Ordnance, 2010, 31(3):103-105.

[2] 郑德宁,王立川,陈雁. 个性化服装设计流程信息交互的实现[J]. 纺织学报, 2014, 35(11):157-162. ZHENG Dening,WANG Lichuan,CHEN Yan. Realization of information interaction in personalized clothing design process[J]. Journal of Textile Research, 2014, 35(11):157-162.

[3] LEE Heeran, HONG Kyunghi, LEE Yejin. Ergonomic mapping of skin deformation in dynamic postures to provide fundamental data for functional design lines of outdoor pants[J]. Fibers and Polymers, 2013,4(12):2197-2201.

[4] 王燕珍,王建萍,张燕,等. 基于跑步运动状态下的皮肤拉伸研究[J]. 纺织学报, 2013, 34(8):115-119. WANG Yanzhen, WANG Jianping, ZHANG Yan, et al. Study of skin stretching based on running sports status[J]. Journal of Textile Research, 2013, 34(8):115-119.

[5] 王永进. 动态人体尺寸的测量方法[J]. 纺织学报,2013, 34(4):104-110. WANG Yongjin. Study of body anthropometrical method in motion state[J]. Journal of Textile Research, 2013, 34(4):104-110.

[6] CHOI Sunyoon, ASHDOWN P Susan. 3D body scan analysis of dimensional change in lower body measurements for active body positions[J]. Textile Research Journal, 2011, 81(1):81-93.

[7] CHOI Jiyoung, HONG Kyunghi. 3D skin length deformation of lower body during knee joint flexion for the practical application of functional sportswear[J]. Applied Ergonomics, 2015, 48: 186-201.

[8] 杨娟,曹叶青,胡娇.基于骑行动作分析的自行车骑行裤的优化设计[J].针织工业,2013(8):50-53. YANG Juan, CAO Yeqing, HU Jiao. Optimal design of cycling pants based on the analyzing riding motion[J].Knitting Industries, 2013(8):50-53.

[9] 罗兰,王建萍.基于人体动作捕捉的骑行运动腿部皮肤变形研究[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2014(4):39-43. LUO Lan, WANG Jianping. Skin deformation of legs in cycling based on human motion capture (HMC)[J]. Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2014(4):39-43.

Analysis on skin deformation of rider during cycling under different road conditions

WANG Yongrong1,2, LI Jiayi1, JIN Zhi3, SUN Yue1

(1.Fashion·ArtDesignInstitute,DonghuaUniversity,Shanghai200051,China; 2.KeyLaboratoryofClothingDesignandTechnology,MinistryofEducation,DonghuaUniversity,Shanghai200051,China; 3.CollegeofArtandCultureCommunication,GuangxiUniversityofScienceandTechnology,Liuzhou,Guangxi545006,China)

In order to explicit the skin deformation of a rider when cycling under different road conditions and body postures, four body postures under three different road conditions were analyzed. The skin deformation was measured during the process. Research results were as followed. The shoulder breadth reduced to -14.26% under downhill condition, the back width increased to more than 25% under normal and downhill conditions, and the waist girth increased to the most under downhill condition and to least under uphill condition. The chest, thigh and calf girths changed no more than 3%. The front of upper body reduced in levels, and the deformation was more than -10% under normal and downhill road conditions. The back of upper body increased no more than 5%. The front length from waistline to calfline was reduced, but its lateral length was not changed too much.

riding posture; road condition; skin deformation; cycling sportswear

10.13475/j.fzxb.20150603406

2015-06-16

2016-02-27

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(15D110732);国家级大学生创新性实验项目(201410255020)

王永荣(1983—),女,副教授,博士。研究方向为功能性压力服装研究开发与人体工效。E-mail:yrwang@dhu.edu.cn。

TS 941.2

A