试论学科思维价值在新课程高考历史科的考查创新

刘晖龙

试论学科思维价值在新课程高考历史科的考查创新

刘晖龙

新课程高考历史学科试题以“能力考查”为基本目标,围绕“贯通历史基本知识,提升思维能力”的指导思想,立足主干知识与能力考查的关联性,创新试题考查的载体与形式,深入挖掘历史学科思维价值内涵的考查,全面落实历史思维能力的考查功能,在考试评价上努力实现素质教育的价值导向。

考试招生制度改革;高考;历史学科

历史学科的《普通高等学校招生全国统一考试大纲》明确指出:“注重考查在科学历史观指导下运用学科思维和学科方法分析问题、解决问题的能力。”基于此,新课程高考历史学科的命题围绕“贯通历史基本知识,提升思维能力”的指导思想,以全面考查学生的历史学科素养能力为基本目标,在高考命题上突出表现为对历史学科思维能力目标为主题的检测,其命题特点是立足于历史学科基础主干知识为背景作铺垫,对历史时空意识、历史证据意识、历史的比较、归纳、推理、叙述、概述、解释、评价等历史学科思维分析方法进行考查。这有利于全面落实历史学科思维能力考查功能的实现,有利于通过高考命题的再教育功能,有效引导中学历史学科能力素养培养目标的实现。

1 着眼于历史时空观的整体性与立体性,凸显历史思维核心要素的考查

时间和空间是物质的存在形式,也是历史现象的存在形式。时间、空间的本质属性也是物质的,不是纯观念的东西,我们不能从观念本身出发建立历史的时空观,而应从历史发展的具体事物中建立历史时空观。新课程普通高考历史科试题,针对与着眼于历史时空意识的考查,试题的主要特点是“将历史人物、事件、现象等置于特定的时期、地点”、“运用时间、空间的各项技能”,由此立足与着眼于历史时空观的基本呈现方式。在具体的命题实践上,基于历史知识的时序性和空间感,从相关历史事实的时间与空间属性切入,考查在特殊或不同的历史情境下,对历史的时空性能否准确定位,对历史事件分析评价的能力,并进而对历史发展的过程及历史发展全貌揭示与厘清的思维方式与能力。

高考历史科试题针对历史时空意识的考查主要体现在以下三个方面。

1.1 基于历史的时序性,强调对历史整体全貌认知能力的考查

时间属性是历史学科的本质特征之一,对历史时序的考查,新课程高考历史学科的试题已然突破了传统“精确的历史年代”考查的形式,转向了运用历史发展的眼光,着眼于历史发展的基本线索、因果关联以及历史事物发展整体性全貌认知能力的考查形式。如:

例1.(2015年全国课标卷Ⅱ第32题)

17世纪60年代,茶叶在英国只是上流社会的消费品;到18世纪末,茶叶已成为普通民众的日常消费品。这反映了当时的英国

A.等级观念明显淡化

B.崇尚东方的生活方式

C.贫富差距日益缩小

D.扩大了与东方的贸易

例1展示了两个历史的时间节点(时间隐含重大历史事件),一是17世纪60年代,一是18世纪末,从历史的时间属性上可以推断这一时期的重大历史事件与英国工业革命密切相关。接着试题以“茶叶”为引子,创设试题的情景“茶叶在17世纪60年代(工业革命前)还是上流社会的消费品,而18世纪末(工业革命中)则已成为普通民众的日常消费品”。在试题中隐含着新航路开辟、殖民扩张、英国工业革命与世界市场形成等重大的历史事件,但试题没有止步于考查工业革命与世界市场的关系,而是深入挖掘试题的学科思维价值,即工业革命促进了资本主义世界市场的形成,而世界贸易的扩大又进一步促进了东西方的物质文化交流,物质文化的交流又促进了社会生活方式的演变。以此考查用历史发展的眼光理解认识工业革命对社会生活方面的影响,从物质文化生活的视角深化了学科思维方法与能力的考查。

1.2 基于历史的阶段性,突出对历史思维宏观视野与能力的考查

试题以某一历史阶段的重大历史事件为基点,运用形式丰富的多种材料铺陈与创设历史的情景,在渗透获取和解读材料信息,调动和运用相关历史知识,描述和阐释历史事物、探讨和论证历史发展的阶段性特征等多样性的能力中实现对历史宏观思维视野的考查。如:

例2.(2015年全国课标卷Ⅱ第33题)

表1 英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表

由表1可以推知,19世纪70年代到20世纪初

A.欧美发达国家已经开始盛极而衰

B.世界各地的工业化有所发展

C.世界各国工业发展差距明显缩小

D.世界经济结构发生重大变化

例2基于第二次工业革命作为一个历史阶段,运用表格及相关数据材料,创设和形成试题情景:19世纪末20世纪初,第二次工业革命促进了世界工业的发展,世界经济结构发生了重大变化,资本主义世界市场最终确立。表1中英、法、德、美各国的工业生产总和所占的比例呈现出下降的趋势,但减少不多,说明老牌欧美国家依然在发展,它们的减少也正好说明其他国家在第二次工业革命中工业生产得到发展,这些国家工业产量也占了一定的比重和份额,才导致了英、法、德、美工业生产总和在世界工业的比重略有下降。试题考查以宏观思维视野形成对第二次工业革命历史阶段促进其他国家社会生产力发展的理解能力。

1.3 基于历史的空间性,深化对历史思维广阔性与纵深感的考查

第一,命题以更加宽阔的空间视野,基于历史整体性的认知理解,创新对历史地理空间及环境变迁的考查。如:

例3.(2012年安徽卷第15题)

据有关统计资料,元朝岁收粮赋,河南江北行省占全国总额的21.39%,江浙行省占37.10%,江西行省占9.56%,湖广行省占6.97%。结合图4(本文省略)分析,正确的是

A.长江中下游地区粮赋总额约占全国的3/4

B.长江以南各行省粮赋总额占全国一半以上

C.长江以北各行省经济均落后于江南各行省

D.我国的经济中心开始向长江以南地区转移

例3运用计量史学的方法,以文字、数据、地图等多种形式的材料为试题的载体,将数学、地理和历史学科相结合,综合运用多学科的知识对材料进行解读、分析。该题不仅考查了考生对历史知识的掌握情况,还考查了考生的地理常识及数学运算能力。创新之处在于试题以多种形式为载体,创新了对历史地理空间及环境变迁的考查,突出了历史思维广阔性与纵深感的考查。

第二,以历史人物及其活动的时间及空间范畴为试题的基本素材,创设与之相应的历史情景,引导考生对历史人物及其活动影响全面性的认知与反思,从而突出考查历史思维的纵深感和广阔性。如:

例4.(2012年山东卷第28题)

在历史发展中,个人际遇与国家命运息息相关。严复(1854—1921)一生的经历和思想带有鲜明的时代印记。阅读下列材料,回答问题。

材料一

表2 严复早期经历简表

材料二 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

(1)据材料一,说明严复早期经历的时代背景。

(2)据材料二,指出严复在对“自强”问题的认识上,严复与洋务派相比有何进步之处。

(3)分析严复的“自强”主张在当时没有实现的客观原因。

例4以历史人物“严复早期经历简表”作为相关材料进行设计,为考生呈现了丰富的人物活动资料,以历史时期及人物活动的空间变迁创设试题的情境,激发考生质疑和探究,在探究的过程中形成历史研究的意识、掌握历史研究的科学方法和独立思考的能力。试题将获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物以及探讨和论证问题的能力考查融为一体,从而深化了历史思维广阔性的考查力度。

2 强调历史研究“史论结合”的学科特性,深化历史逻辑思维的考查

“论从史出,史论结合”是历史研究的基本要求,史料处理是历史学所特有的研究方法之一,其特点是以相关史料为基本载体,基于史料来源的科学性与准确性为前提,历史的证据是历史的解释与论证的依赖,历史研究必须做到“言必有据”。同时,通过史料的解读与判断,以一定的形式思维与逻辑形式,对历史结论进行论证并对历史事物进行解释。

历史学科的基本技能(也是核心的技能)便是获取历史有效信息并加以分析、归纳总结出符合历史事实、符合历史唯物主义和历史发展规律的结论。试题考查的目标是考生对史料多方面的、真实的判断与解读能力,使手中的历史证据,能科学、合理地解释历史现象,核心主旨是考查思维的灵活性。

新课程高考历史学科基于“史论结合”试题的特点体现在以下三个方面。

2.1 基于史料与证据意识运用的方法

试题通过呈现和运用文字、实物图片、地图、表格、曲线图等形式,通过全新试题情景的创设,立足于历史研究“提出问题——解决问题——论证问题”的基本形式,基于史料整理与搜集的能力视角,考查对不同史料形态进行合理分类、科学甄别以及价值判断的多维能力,体现如何寻求有效论据的能力与方法,考查在新情景中运用所学知识解决问题的能力并引导学生养成历史学习的“证据意识”的能力。如:

例5.(2015年上海卷第6题)

“井田之变,豪人货殖,馆舍布于州郡,田亩连于方国。”描述的是

A.西周诸侯封地的情况

B.秦朝实行郡县制的情况

C.汉武帝时代的情况

D.东汉豪强地主势力膨胀的情况

例5考查的知识与能力目标是东汉豪强地主势力的空前膨胀。依据试题所提供的史料“豪人货殖,馆舍布于州郡,田亩连于方国”(史料),可以推论出东汉时期的豪强地主既是大地主,又兼备商人的历史特征(证据),实现考查史料与证据意识的方法及能力。

2.2 基于试题情景“创新”的方法

试题通过创设与历史事件相适应的历史场景,考查科学使用材料以及解决问题的思维形式与方法差异,以此区分考生的能力层次及水平。如:

例6.(2015年全国课标卷Ⅱ第41题)

阅读材料,完成下列要求。

材料

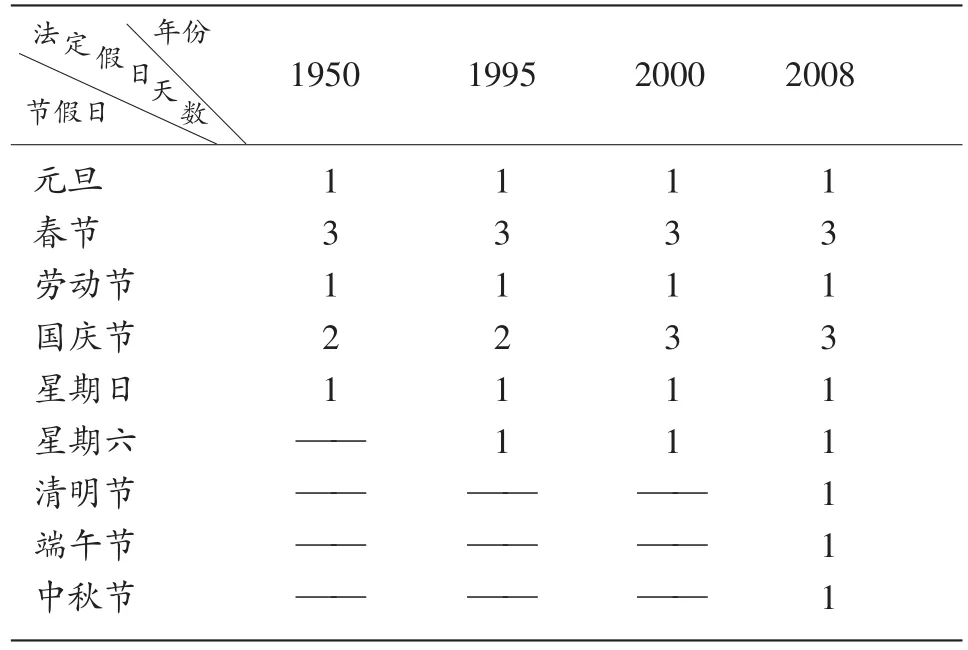

表3 1950—2008年我国部分节假日一览表

表3能够反映我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

例6运用图表、数据等形式创设试题情景。一方面,试题巧妙地运用贴近考生生活实际的材料(法定节假日),同时结合所学历史知识(中国近现代社会生活习俗的变迁等)作为试题的载体素材,为考生理解和认知作了必要的铺垫;另一方面,以开放性试题的形式,考查考生思维形式的独特性以及在解决问题当中呈现出的不同方法,以区分考生的思维能力和水平。

2.3 基于历史结论推导与论证的方法

试题以新材料为基础,着眼于对“历史结论”的理解、概括、归纳与分析的历史学科思维方法的考查,如考查信息的提取、史料辨伪、孤证不立、史料解释、史论一致等,从而深化对历史学科逻辑思维能力水平的考查。如:

例7.(2012年北京卷第20题)

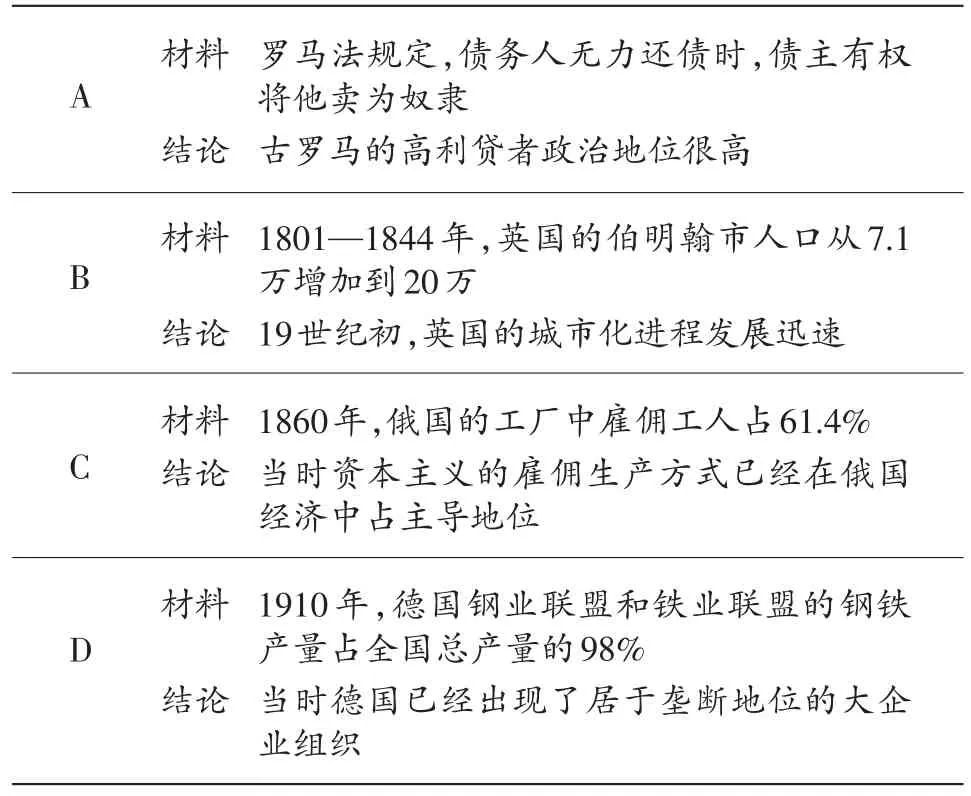

下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是

A B C材料结论材料结论材料结论D材料结论罗马法规定,债务人无力还债时,债主有权将他卖为奴隶古罗马的高利贷者政治地位很高1801—1844年,英国的伯明翰市人口从7.1万增加到20万19世纪初,英国的城市化进程发展迅速1860年,俄国的工厂中雇佣工人占61.4%当时资本主义的雇佣生产方式已经在俄国经济中占主导地位1910年,德国钢业联盟和铁业联盟的钢铁产量占全国总产量的98%当时德国已经出现了居于垄断地位的大企业组织

例7考查的是历史材料与历史结论之间的逻辑关系。试题展示了相关的材料及结论,考查对史料与结论关系的判断与推理能力,其实质隐含从史料——史实——史识的逻辑思维及科学推理的过程,考查了如何获取、甄别、判断史料的能力,也考查了如何形成严谨历史思维及历史研究的能力与方法。

3 落实新课程学习理念的探究性,提升历史学科思维内涵的考查

3.1 以历史推论的过程与方法为基点

试题立足于考查学生获取信息、运用分析推理的方法,考查对所提供的材料进行分析与归纳、综合与比较得出历史结论,从而对历史做出合理的解释与论证。一方面考查对信息进行整理和归类的能力,另一方面考查对历史材料使用的能力。如:

例8.(2012年福建卷第14题)

《隋都城图》题记:“畦分棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉(墙),墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷官寺、民居市区不复相参,亦一代之精制也。”由此可见,隋都城的设计重在

A.打破市坊的空间界限

B.便利居民的交通出行

C.加强官府的严格控制

D.促进城市的商业活动

例8以原始文献资料“《隋都城图》题记”为试题的基本内涵及载体,材料的运用与问题情境设计巧妙,目的是考查考生从材料中获取关键的历史信息,即“逋亡奸伪无所容足”,“而朝廷官寺、民居市区不复相参”,并从中判断出隋都城的设计是基于统治者加强管理的意图及目的,从而考查“论从史出”“史由证来”的归纳与分析能力。

3.2 以历史学术研究的理论与方法为着眼点

近年来,新课程高考历史试题引入历史学术研究的新方法、新理论及新成果,试题基于历史学术研究的视角和历史研究方法的渗透与交融的形式,考查学生对史学研究理论与方法的掌握程度,极大地创新了历史学科思维能力考查的视阈。如:

例9.(2014年全国课标卷Ⅱ第41题)

阅读下列材料,完成下列问题。

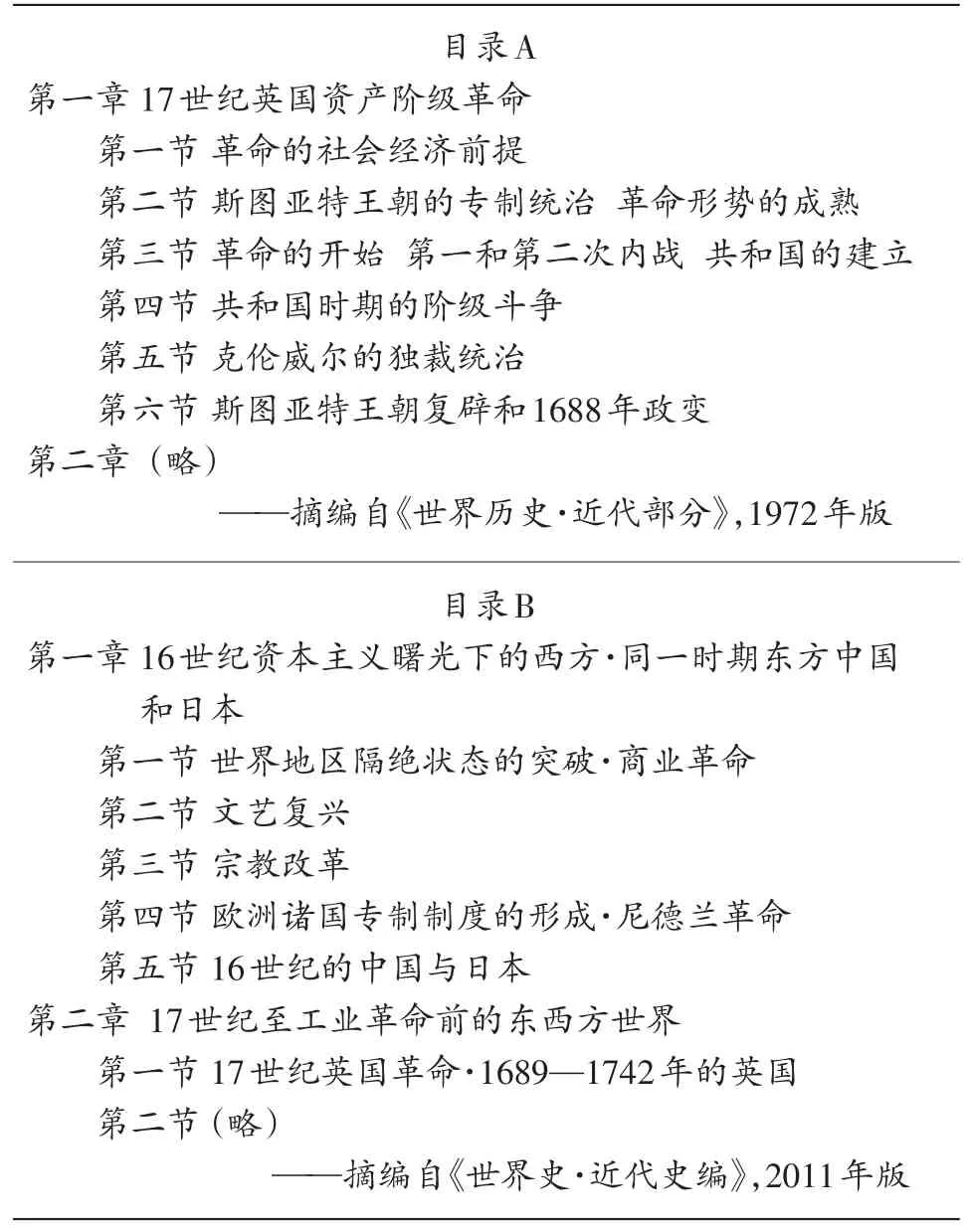

材料 世界近代史教材目录对比(节选)

目录A第一章17世纪英国资产阶级革命第一节革命的社会经济前提第二节斯图亚特王朝的专制统治 革命形势的成熟第三节革命的开始 第一和第二次内战 共和国的建立第四节共和国时期的阶级斗争第五节克伦威尔的独裁统治第六节斯图亚特王朝复辟和1688年政变第二章(略)——摘编自《世界历史·近代部分》,1972年版目录B第一章16世纪资本主义曙光下的西方·同一时期东方中国和日本第一节世界地区隔绝状态的突破·商业革命第二节文艺复兴第三节宗教改革第四节欧洲诸国专制制度的形成·尼德兰革命第五节16世纪的中国与日本第二章 17世纪至工业革命前的东西方世界第一节17世纪英国革命·1689—1742年的英国第二节(略)——摘编自《世界史·近代史编》,2011年版

比较两份目录并结合所学知识,指出其中一处不同,并分析出现这种不同的原因(所指出的不同之处明确清楚;原因可以一个或多个角度进行分析,观点明确,合理充分)。

例9通过呈现1972年和2011年两个“世界近代史教材目录A与B”的内容及编写体例作为材料,基于教材目录A与B的编纂,二者采用何种历史研究的方法(史法),作者分别持什么立场与态度(史观),“世界近代史教材目录A与B”二者编纂的内涵及形式(史学成果),由此揭示目录A与目录B二者的时代背景与原因有何不同(史论),以此考查学生将历史问题置于特定历史时代背景与条件之下进行分析的基本能力与方法。该题的创新之处在于把历史学术研究的方法与思路渗透于试题考查当中,通过对问题的初步探究,辨析考证与区别历史事物,运用历史分析的逻辑思维与形式,通过史料信息提炼和归纳,对历史事物作出相应的解释和说明,实现对学生历史研究的意识与历史研究科学方法的考查功能。

3.3 以史料的贯通性和情境性为联结点

试题运用“古今贯通”“中外关联”“学科融合”的贯通性史料形式,大量增加材料作为试题情境,把历史学科分析、归纳、论证与推理能力的考查意图隐性地、间接地渗透于史料之中。如:

例10.(2014全国课标卷Ⅰ第27题)

据记载,清初实施海禁前,“市井贸易,国有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”。这一记载表明当时

A.中国在对外贸易中处于优势地位

B.外来货币干扰了中国资本市场

C.自然经济受到了进口货物的冲击

D.民间贸易发展冲击清廷的统治

例10运用“市井贸易,国有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”这一原始文献资料作为切入点,通过史料的铺陈,反映与说明中外贸易的货物、货币等历史情景,从中考查对中外贸易这一历史现象的分析与推论能力。

4 渗透知识与能力的关联性,拓宽历史思维价值的考查

历史思维是人类对社会历史进行理性认识的思考,它体现了人类思维的特性和历史思维的特点。重视知识思维价值的考查是新课程高考历史试题的一个重大特色。试题立意于知识与能力的交融,以主干知识为载体,实现对历史知识向思维能力检测的转向,以深入挖掘历史主干知识所蕴含的学科思维价值。试题在挖掘对考生知识思维含量的考查体现在以下三个方面。

4.1 基于知识与能力的关联性展开考查

试题基于历史知识及问题解决方法的关联性,从中创设以历史主干知识为依托的历史情景以及考试情境,通过对史料及相关知识进行判断或甄别,从知识的考查转向能力的检测,从而突出学科思维价值的考查。如:

例11.(2015年全国课标卷Ⅱ第45题)

材料

清代前期,正一品丈官年薪俸银180两,正七品知县45两,正九品官员33两,这些银两除养家糊口外,还要支付随从、幕僚的酬金及办公费用,普遍入不敷出。各级官员在征收田赋等税收时,以各种名义额外加征。这些税外之税,小部分作为各级衙门的办公经费,大部分被各级官员据为己有。“大州上县,每正赋一两”额外加征“银一钱五分,二钱不等”;部分轴线“数倍于正赋”,以致引发民变。雍正帝认为,与其暗取而多征,不若明定其数;与其营私而中饱,不若责其办公。他决定改革,明确规定加征的税额,统一管理,用于发放以“养廉”为名的津贴。养廉银的数目,视职位的高低及岗位的重要程度而定。总督每年约二万两,州县每年也有二千两左右。用作办公经费与官员薪水补贴。官员的合法收入大幅度提高。

——摘编自黄惠贤等《中国俸禄制度史》

(1)根据材料,概括指出清政府建立养廉银制度的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析养廉银制度的作用。

例11基于历史知识(雍正帝改革)与解决问题的关联性(官员的俸银收支概况、腐败问题的滋生、改革养廉银制度等)作为试题的基本素材展开考查。

4.2 基于历史素材运用的创新性展开考查

试题运用重大历史事件、历史人物、历史现象、历史发展线索、历史阶段特征等历史学科主干知识等素材,基于试题应答的新情景、新问题或新的切入角度,把历史知识所蕴含的思维价值渗透其中进行考查。如:

例12.(2015年全国课标卷Ⅱ第25题)

汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石郡太守乎!”后来的帝王反复重申上述观念。这主要体现了

A.地方吏治是国家安定的重要因素

B.中央集权与地方分权之间的矛盾

C.汉代地方行政制度为后代所沿用

D.历代帝王将汉宣帝作为治国榜样

例12以汉宣帝历史人物及其治国的理念等知识为试题素材,以新的角度切入问题的情境,基于中央政府及地方官制(郡太守)的历史主干知识为依托,间接、隐性而有效地把地方官制(郡太守)历史知识所蕴含的思维价值(吏治的好坏事关天下的安定)考查意图渗透于试题的新情景、新问题当中。

4.3 基于素质教育与学科思维价值的关联性展开考查

素质教育的核心是创新,是使学生具有创新的思维与创新的能力。新课程高考历史试题努力实施变“死记硬背”为“知识活用”的素质教育理念,从中挖掘素质教育与学科思维能力培养的关联性,突显学科思维能力目标的考查功能。如:

例13.(2015年全国课标卷Ⅱ第27题)

明成祖朱棣认为,北京“山川形胜,足以控四夷,制天下”,将都城从南京迁至北京,这一举措客观上

A.推动了国家政治统一的进程

B.促进了跨区域贸易的繁荣

C.抑制了区域性商帮的形成

D.改变了南北经济文化格局

例13以明成祖迁都北京的重大历史事件为铺垫,通过重新整合基础主干知识(明成祖迁都北京)的思维层次与类型,挖掘其所包含的政治文明、物质文明等丰富内涵,深入挖掘其学科思维的价值含量,突破对历史知识的“死记硬背”,从“知识活用”的途径,渗透创新意识及创新能力的考查方式,在尝试渗透与落实素质教育价值的导向上作出了有益的探索。

总之,新课程实施以来,普通高考文科综合历史学科的试题,基于学科思维能力考查的核心目标,通过深入挖掘历史知识与学科能力的关联性与交融性,突出体现明晰的历史学科思维价值为主题的试题特色,极大深化与提升了历史学科思维能力的考查目标与功能。

[1]教育部考试中心.2015年普通高等学校招生全国统一考试大纲(文科·课程标准实验版)[M].北京:高等教育出版社,2015:175-182.

[2]教育部.基础教育课程改革纲要(试行)[R].北京:教育部,2001: 11-24.

[3]教育部.高中历史课程标准(实验)[S].北京:教育部,2003:4-21.

[4]刘晖龙,赖蓉辉.新课程高考历史学科能力考查例析——基于史学三个要件的角度[J].基础教育研究,2013(8):50-53.

[5]郑慧淑.品读高考试题谈高中历史教学的应然走向——以2006年全国高考文综第II卷历史试题为例[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2006(8):37-38.

[6]高国荣.高中历史教学中史料运用的量度问题[J].教学与管理, 2012(2):51-52.

[7]刘晖龙,卢祥东.高考文科综合历史科2014年开放性试题命制评析[J].课程教学研究,2014(4):69-71.

[8]刘晖龙.历史学术研究在新课程高考命题的实践创新——以2014年全国普通高考文科综合课标卷Ⅱ第41题为例[J].现代中小学教育,2015(7):77-80.

On the Value of Subject Thinking in the History Subject of the College Entrance Examination

LIU Huilong

Testing ability is the basic goal of the new curriculum of the history subject in the College Entrance Examination.The test centers on having the basic knowledge of history and improving the thinking ability.It also bases on the relationship between the main knowledge and ability testing,innovating the carrier and form of items, digging deeper thinking value of history subject,in order to fulfilling the testing function on history thinking ability and reaching the goal of value-orientation in the quality education.

Examination and Enrolment System Reform;College Entrance Examination;History Subject

G405

A

1005-8427(2016)04-0017-7

本文系全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题“新课程高考历史学科能力考查的创新研究”(批准号:GFA111027)的研究成果之一。

刘晖龙,男,广西师范大学历史文化与旅游学院,副教授(广西桂林 541001)