辽承唐风

中国古代建筑以木为主要材料,形成榫卯、斗拱为主的结构特色,也因此不像砖石结构的西方建筑得以保存数千年。生活在合肥的摄影师王轩曾经拍摄过不少徽居的黑白作品,不久前他将目光转向北方,拍摄这里尚存的辽代木构古建。恢弘气势、精妙结构和沧桑的历史感透过这些彩色照片传达出来。

延续唐风的辽代木构建筑

唐代建筑规模宏大,气势雄伟,但今天仅存山西五台佛光寺东大殿等四座。宋朝建筑一改唐代朴拙雄浑的特点,变得纤巧秀丽、结构精致。和北宋不同,游牧民族出身的契丹统治者仰慕中华文化,加之大批旧唐匠师为避五代十国战乱而北上入辽国境内,辽代一朝的大型宫殿、寺庙等建筑,方方面面延续了唐代营造技术的尺度与雄浑风格。

上世纪四五十年代,中国大地尚存十三座辽代木结构建筑,但时至今日,辽代木构建筑仅幸存八座,三座位于山西、辽宁一座、河北天津各占其二。这些尚存的木塔、殿阁、佛堂,构成了我们对高古建筑历史天空的大部分想象。料峭春寒中,我在独乐寺观音阁十一面观音像下仰望,85年前,梁思成带领着中国营造学社的成员,将此地作为了田野考察的首站。我拿起相机,沿着前辈的足迹,用影像追寻大辽王朝在中国古建筑历史上散落的八颗明珠。

用镜头展现恢弘辽构

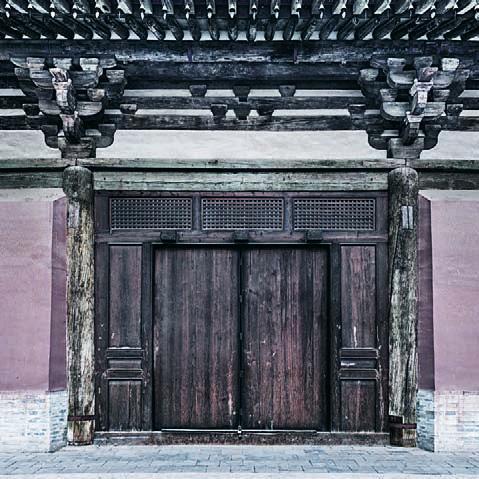

建筑正立面、侧面、内槽空间、外檐铺作、台基、鸱尾……参照梁思成《中国古建筑调查报告》中的插图,以类型学的手法用相机镜头去重现,每一幅影像如同一块碎片,拼凑起大辽王朝留存的吉光片羽。

照片的拍摄的季节,大多选择于隆冬。一来古建筑前的古树大多木叶尽脱,尽量避免了植物的遮挡;二来辽代建筑的精华之一——硕大的斗拱在冬季斜射的阳光下不会湮没在深远的出檐所带来的阴影中;此外,冬季北方寺院游人稀少,尽可能地避免了在拍摄过程中人为的干扰。

曝光的控制,考虑到古建筑内外的光比,使用RAW格式存储文件,辅以包围曝光的功能,可清晰再现古建筑的所有细节。镜头的选择,除了常规的镜头之外,移轴镜头和14mm以下的超广角镜头也常伴于我左右手。无论是现代建筑还是古建筑,移轴镜头在建筑摄影中校正透视变形的功能众所周知。辽代建筑修筑于高台之上,往往没有足够的空间以拍摄完整的建筑正面,此时只能借助11-12mm焦距的超广角镜头。

一副稳定的三脚架除了在拍摄昏暗的室内之外,在拍摄唐、辽、宋、金时代的古建筑时还有一项特殊的功用。古建筑屋顶举折即坡度是推断古建筑年代的重要依据之一,辽代建筑与唐代建筑一样,屋顶坡度和缓,沉稳大气。考察古建筑,远看举折,近看斗拱。建筑总是比人要高大,只有与古建筑保持一定距离才能得以一见屋顶真容。然而古建筑周围常常没有足够的空间,屋顶总是被檐边所遮挡。此时便可借助三脚架与快门线,设置好相关参数,锁定焦点,举高相机盲拍数张即可弥补遗憾。

后期的处理,除了常规的明暗对比色彩的基本调整之外,降低红色的饱和度与明度,尽可能减少古建筑在修缮时涂抹的高纯度红色涂料对影像画面带来的干扰。适当压暗天空,可更好地体现古建筑的沧桑往事。