开放住宅体系的灵活性初探

■ 黄 杰 Huang Jie 周静敏 Zhou Jingmin

开放住宅体系的灵活性初探

■ 黄 杰 Huang Jie 周静敏 Zhou Jingmin

开放住宅体系作为住宅领域一条新兴的发展脉络,具有明显的建筑特征和广泛的适用范围。主要从住宅的5个特征分析建筑灵活可变的重要性,以及如何在开放住宅体系下实现建筑灵活性,从而增加设计和使用过程中的适应性和可改性,为后续进一步研究提供理论参考。

开放住宅;建筑灵活性;居住需求;用户参与

0 引言

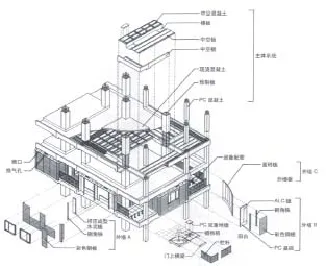

自开放建筑理论出现后,专家学者对于开放建筑体系做了大量研究,出现了与之相关的理论体系,如荷兰的哈布瑞肯教授提出了开放建筑的“层次理论”,提倡建筑的结构支撑体与内装填充体分离,这也成为了开放住宅发展的重要方向[1]。20世纪日本和欧洲关于开放住宅已经开始了系列研究,并出现了一些具有代表意义的实践案例,如日本大阪的NEXT21实验住宅(图1、2)。我国20世纪80年代开始将开放建筑理论和开放住宅体系引入国内并结合国情开展了相关研究和实践,如早期的无锡支撑体住宅项目就采用了支撑体与填充体分离的技术特点,后来一些开发商对开放建筑也有实践,如重庆的“玛雅上层”住宅等。

开放住宅体系提倡住户参与住宅设计,在NEXT21实验性住宅中,结构支撑体由开发商建造,但内部的功能及墙体材料选用等由住户自己决策。在该建筑中,共有18个居住单元,有13位建筑师参与不同的户型设计,相互之间没有产生影响和联系。另外,开放住宅的后期可改性较强,同样以NEXT21为例,该建筑自1994年投入使用后,经过多次内部功能调整,通过该建筑体系实现持续适应住户需求变化的目的,也取得了理想的实践效果[2]。

用户参与和功能更新的基础是建筑需要具备足够的灵活性,它体现在建筑设计、施工、改造等各个阶段,且灵活性与建筑类型关系密切。公共建筑更加重视内部功能的调整以及立面更新等,而住宅建筑的灵活性更多体现在使用过程中的改动,受到住户主观需求的影响较大,比如客厅变成卧室、阳台封闭改造、家具更新等。近年来,随着住户居住需求的不断提升,住宅体系的灵活性也成为住宅设计中的关键词,本文将从住宅建筑的特征出发,研究开放住宅体系中建筑的灵活性,增加住宅在使用过程中的适应性和可变性。

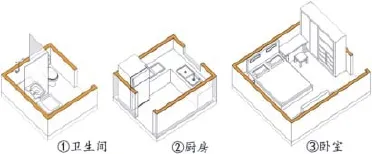

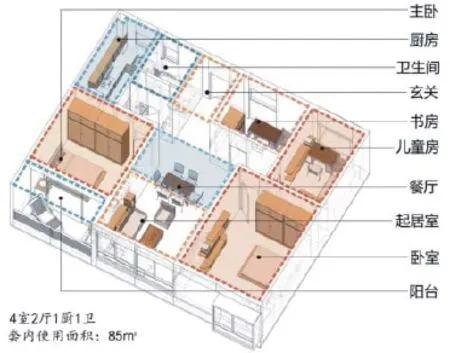

1 平面功能相对确定但不局限

住宅建筑与其它建筑类型在平面布局上差别较大,公建的功能会随着建筑规模和性质有较大的自主性和独一性,而住宅建筑从人的日常生活起居出发,基本功能布局相对确定,包含必备单元如厨房、卫生间、卧室(图3)[3],否则不能称之为住宅。但不同住宅在功能上也有所差异,除了3个基本功能外,部分功能可以根据使用者的具体需求以及住宅的规格增设,如客厅、书房等。作为人们最重要的生活空间,住宅功能布局也会随着居住需求和家庭结构的变化进行调整,如改变厨房位置、增减卧室数量等。

住宅功能的适应性变化是住宅灵活性研究的一个重要部分,从建筑功能的角度探讨灵活性,可以将住宅的生命周期内可能出现的使用状况,在设计阶段予以充分考虑并采取相应对策,便于后期对空间和功能进行灵活调整。一般来说,对于不同背景的使用者来说,居住需求差异较大。年轻的工薪阶层对于起居室的需求并不是特别强烈,更看重卧室的舒适性和多功能性;而多代同堂的家庭结构对于起居室、餐厅等公共空间有较高的利用率,增进家庭交流。

图1 日本NEXT21实验住宅

图2 NEXT21住宅体系组成图[2]

图3 住宅基本功能三要素

图4 平面功能适应性变化

同一个户型单元在生命周期中要适应不断变化的居住需求,可以结合开放建筑的特点,将内装填充体和结构支撑体脱离,在使用中改变填充体的布局从而实现功能变化。住宅适应性很大程度反映在户型平面上,根据需要不断调整平面布局,适应居住环境发展(图4)。除了纯粹的功能调整外,对于住宅的适老性变化也应该予以考虑,特别是进入老龄化社会以后,适宜老年人居住的住宅成为社会热点。如果一开始就按照老龄需求来设计住宅户型也会限制了使用人群,同样不利于延长住宅的生命周期,而平面布局的灵活性为普通住宅的适老性改造打好了基础。此外,开放住宅体系的结构与功能脱离后,户型单元的面积和轮廓在改变填充体布置形态时也可以发生相应调整。在有预留空间的前提下,它们与居民的个体需求联系紧密。

2 围护结构达到热工、声学要求

作为居住建筑,日常使用的舒适度是使用者评判住宅好坏的重要依据,而舒适度与住宅建筑围护结构的热工、声学等性能联系密切。和其它类型建筑一样,围护结构不同的材料选型和构造做法都会对室内舒适度有不同的影响,也会影响建筑建造成本和运营成本。结合节能减排的大环境,围护结构的材料选型和构造做法将是住宅设计中需要综合考虑的重要部分,也是使用者能够参与设计的灵活性部分。

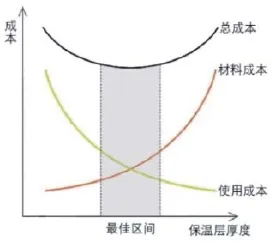

围护结构的热工性能直接影响运营中的建筑能耗,特别是严寒地区和夏热冬暖地区对采暖和制冷要求较高,需要权衡造价和运营成本的关系,这也在一定程度上影响使用者的使用感受,图5以保温层厚度为变量分析了材料成本和运营成本的关系[4]。此外,室内外噪声对居住环境的影响也比较大,沿街住宅和商住一体住宅容易受到外界环境对室内空间的影响,在墙体和楼板构造上应该做好隔声降噪的措施,图6通过阳台解释了围护结构形式对隔声降噪的重要性。传统住宅的围护结构,主要由开发商根据商业效益在满足国家要求的前提下确定具体做法,限制了使用者对围护结构的个体要求,如住宅的使用成本控制、围护结构的寿命等。还有部分建筑在围护结构上的设计手法较为局限,容易造成空间感受差、舒适度低。比如一些厂房改造的居住建筑,原有的围护结构并不能满足居住需求,改为住宅后,其热工性能也没有达到居住舒适的要求。

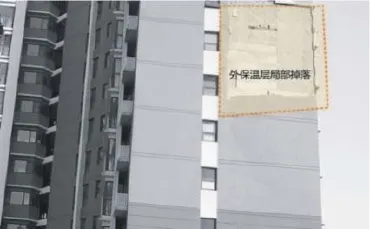

如果一开始从开放住宅体系入手,实现内装填充体的灵活可变,围护结构能够灵活地更新换代,对于提高舒适度、节约能耗等方面具有较大的推进作用。除了满足舒适度和使用者个性要求外,在日常使用中,住宅的墙体、门窗等构件寿命与结构体不一致,也需要提供一个易操作的更新替换平台。传统住宅湿作业的外保温寿命只有20年左右,到期后不便于整体更换,甚至在这之前就发生局部掉落(图7),出现性能的薄弱点,不易于修补改善。而开放住宅体系可以利用工业化的技术将容易出现问题的围护构件分离出来,便于更新替换和改造,减少潜在的难题。随着科技发展,建筑市场不断出现性能优异的新型材料,如果能够将新型建筑材料应用到既有建筑的围护结构中,既有建筑的性能也将保持与时俱进,延长生命周期。

图5 保温层厚度与成本关系

图6 缓冲空间隔声降噪

图7 住宅外保温层局部掉落

3 门窗洞口采光、通风适宜

除了围护结构的各项物理性能外,住宅建筑对自然采光和通风也有较高的要求,通风采光不好的户型和单元在住宅市场中缺乏竞争力,决定这些自然资源利用情况的是住宅的户型和立面设计形态,以及门窗洞口的差异性设计。通常来说开间大进深小的户型相比进深大开间小的户型具有更好的自然通风和采光效果,但也需要综合考虑窗墙比、窗户可开启面积等门窗洞口的形态。

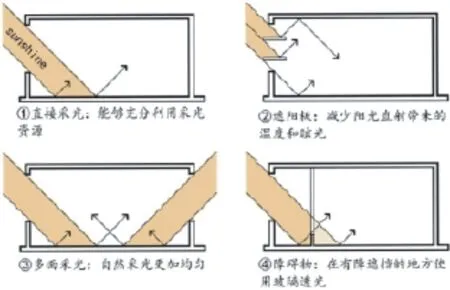

不同的使用者和地域条件也决定了这些需求上的差异,形成了住宅形态的多样性和适宜性。通过调研发现老人更喜欢阳光充足的卧室,甚至直接把床布置在封闭的阳光间里,而年轻人相对来说更注重居住空间的私密性和通风状况,阳光房的利用效率并不高。同一个空间换成不同的功能后,对于通风采光的需求也会有差异,图8列举了几种自然采光的形式,这些洞口形式的确定需要由使用者和使用功能来决策。在地域差异上,中国北方地区由于冬季较长、温度较低,室内空间对日照采光和保温性能要求很高,而南方沿海地区更加注重室内通风和隔热,中国传统的民居建筑也能体现出不同的地域特征。

建筑门窗洞口形态的确定,需要综合考虑地域差异和使用者个性要求。比如设计阳台时,南方地区相比北方更加自由,北方由于气候原因主要以封闭阳台为主,而南方多以开敞为主,但部分使用者为了增加住宅室内可用面积,会将阳台封闭并与内部功能空间连为一体。门窗洞口的灵活性可以看作是对各方面条件的综合考虑,从而折中提出解决方案,为后期的调整提供多种可能性。

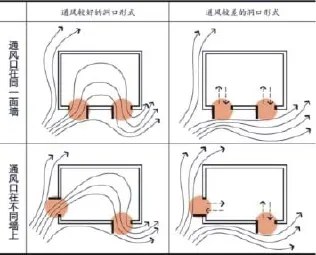

开放住宅体系将住宅建筑分为结构支撑体和内装填充体两个层级,门窗洞口主要属于填充体部分,可以更新替换相关构件实现这一部分的灵活性。门窗洞口的灵活性调整可以实现更多样的室内居住环境,如更换不同规格的窗户,改变立面窗墙比和窗户可开启扇比例;更换洞口的附属构件如遮阳百叶,改变自然资源利用的现状;还有通过一些的细部设计手法,改善原有居住环境问题,图9通过灵活调整通风洞口的构件位置,改变了室内的自然通风效果[5]。快速发展的工业化技术已经为门窗构件自身的灵活性提供了技术支持,如现在已经能够将平开窗和内开内导窗合二为一,增加了窗户的适应场合。此外,智能化部品也越来越多,这些为住宅灵活性的发展提供了更多的思路。

总体来看,门窗洞口的灵活性一部分体现在开放建筑体系上,作为填充体进行灵活更新替换,这与使用者主观要求以及填充体寿命联系密切;还有一部分体现在门窗洞口的自身形式上,这需要相关技术条件支持,实现部品多样化形态和使用者的个体需求。

图8 采光形式分析

图9 通风洞口灵活性设计效果对比

4 家具和收纳空间实时变化

住户除了对住宅的功能布局和空间形态有不断调整的需求外,家具系统也会随着居住需求的变化发生变动,包含室内日常生活中的各个媒介,如床、衣柜等(图10)。作为内装系统中重要的组成部分,家具及收纳空间的形态会影响室内空间的特性,如用途、大小、目标人群等。这与建筑其它组成部分不一样,直接使用者的参与和决策占主导作用,差异的生活习惯和个性需求促使室内家具系统需要考虑不断调整的灵活性。

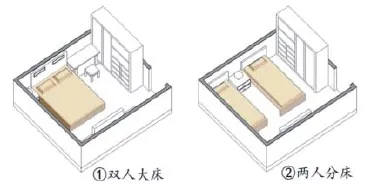

开放建筑理论倡导用户参与到整个方案的设计过程中,而室内家具与使用者关系最为密切,如果家具系统能够灵活可变,会减少很多使用过程中潜在的问题,提高使用效率和居住舒适度。家具系统灵活性的需求主要有以下两个方面:同一个户型单元可能通过易手、租赁或其它形式被不同的使用者使用,潜在的多样化需求需要灵活性支持;此外住户在不同年龄阶段,随着家庭结构以及自身生理机能变化,对居住的需求也会不断调整,比如部分夫妻老年后睡眠质量差,会选择分床睡,减少相互影响(图11)。这些变化都离不开对家具系统的形式和布局进行调整,因此在住宅室内空间中,需要考虑家具系统布置的多样可能性和灵活可改性。

在传统住宅中便于拆卸搬运的家具产品能够得到有效地更新或再利用,而部分定制的家具是在传统内装湿作业的条件下进行安装固定,不易于随意拆卸组装,如果直接拆除会影响内部装修的完整性。而在开放住宅体系中,内装填充体可采用装配式技术进行组合拼装,同样属于内装体的家具及收纳空间会增加可变的灵活性。结合开放建筑的层级理论,可以将室内家具系统作为一个独立层级,在层级内变动会减小对其它层级部品体系产生的影响,便于后期对室内空间的不确定性改造,减少对室内装修的影响,提高住宅体系的总体灵活性。

图10 室内家具典型布置示意图

图11 卧室床的形态布置变化

图12 广州土楼公社

5 住宅特征与居民属性匹配

当前我国城市多层、高层住宅形态较为单一,为便于施工建造,大部分住宅在设计时上下层户型单元布局基本一致,导致内部功能和立面造型风格与其它户型一致,不同单元的个性特点和辨识度低。对于追求差异的住户来说,种种既有条件的约束使得无法在选定的住宅上实现多样化形态,只能在既定的功能布局和空间上形成稍显个性的室内装修风格。但是随着生活质量提高以及文化交流越来越多,居民的使用需求差异越来越大,文化背景、居住习惯及自身性格特点让住宅的使用者期望拥有更加适宜的居住环境,在建筑室内外都能呈现出使用者不同的个性特征。

虽然存在这些需求,但由于国情和政策的差异,中国个性化特征明显的城市住宅只占很少部分,多以独户、低层、非常规住宅等条件为主,且个性特征以总体造型和材质搭配为主,主要由开发商和设计师确定风格。广州的土楼公社(图12)将客家土楼文化和城市公共租赁住宅结合在一起,外部形式新颖独特,延续文化的同时也解决了居住问题;深圳万科第五园(图13)同样也是文化属性较强,将皖南民居的精神特点和现代住宅结合在一起,试图为住户提供传统的居住空间形态。这些个性明显的城市住宅之间存在若干共同特征,如研究文化背景、明确使用者的具体需求、创造多样的室内形态、增加商业价值等等,而针对住户要求的个人定制在方案中体现并不明显。

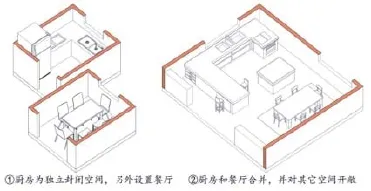

如果住宅形态的选择能够从使用者的角度出发,挖掘出住户多样的个人属性,形成对应的居住空间,将会更加适宜住户的个性需求,实现住宅的“性格”差异。以厨房为例,中国传统城市住宅的厨房布局与国外住宅进行对比,可以发现不同饮食习惯的人群对于厨房的需求存在明显差异。这些差异会体现在厨房的布局形式上(图14),西餐地区多以开放式厨房布局为主,而国内中餐厨房一般是封闭空间,以减少操作过程中产生的油烟对其它空间的影响。

与传统住宅相比,开放住宅体系试图将更多的选择决策权交给直接的使用者,如果居民能够根据自己的喜好来定制住宅特征,如颜色、材质、造型等,城市住宅形态将会朝多元化发展,实现用户参与建筑生成。要满足居民的个性特征和实现住宅形态多样化,住宅体系的灵活性也非常重要。尽可能在既有的住宅设计基础上将能够体现个人属性的部品体系增加其灵活可变性,并纳入设计体系中,在这个框架下形成的结果可以随着使用者和环境的变化进行灵活改变和应用。

如果说开放建筑体系需要工业化技术支撑,那么要实现住宅多样的个性特征,自然也离不开工业化技术手段和多样化的产品选择。二战结束后,工业技术发展带动了建筑产业批量生产建造,大量标准化构件促使了住宅往形态单一重复的方向发展,如兵营式布局。如今回归到以人为本的住宅市场下,过于标准化的产品与人们的个性需求背道而驰,需要推动部品体系标准化和多样化共同发展,才能满足居民日新月异的个性需求[6]。

图13 深圳万科第五园

图14 厨房和餐厅空间差异

6 结语

开放住宅体系源于开放建筑理论思想,与传统住宅相比在灵活可变这个方面具有较多优势,适宜当前住宅建筑“以人为本”的发展趋势。基于该体系的建筑灵活性研究,对于适应居民不断变化的需求具有一定的理论指导价值。本文主要从住宅的5个要素和特征入手,分别从住宅的平面布局、围护结构、门窗构件、室内家居以及住宅风格等几方面,分析了建筑灵活性对于住宅使用寿命、舒适度和个性化的重要性,以及在住宅建筑中的实现途径。

住宅当前所面临的系列问题,很大程度上是由于建筑内外部品体系更新替换难度高造成的,研究住宅灵活性对于改善此类问题具有重要的意义。要把住宅灵活性这一想法落实到方案设计、施工建造、运营使用等不同阶段中,还需要进一步具体细节层面的研究,并转换成易于操作和接受的形式,如平面设计、立面设计等。此外,住宅建筑灵活性的体现和应用不止以上5个方面,需要在此基础上开展更为深入和系统的研究,希望后续研究能够进一步推进住宅建筑多元化发展,提高住宅的灵活可变性。

[1]苗青,周静敏,司红松.我国住宅工业化体系发展浅析[J].住宅科技,2015(07):19-23.

[2]加茂midori,胡惠琴.NEXT21实验住宅建筑体系和住户改装的实验[J].建筑学报,2012(04):72-75.

[3]周静敏,苗青,司红松,汪彬.住宅产业化视角下的中国住宅装修发展与内装产业化前景研究[J].建筑学报,2014(07):1-9.

[4]郑飚.住宅建筑外墙保温层厚度优化研究[D].安徽工业大学,2012.

[5]G·Z·布朗,马克·德凯.太阳辐射·风·自然光[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[6]Tatjana Schneider,Jeremy Till.Flexible housing:opportunities and limits[J].Architectural Research Quarterly.2005.9(02):157-166.

On the Flexibility of the Open Residential System

As a new development trend in the field of residential areas, the open residential system features obvious architectural characters and a wide range of application. The paper analyzes the importance of residential f exibility and variability mainly from f ve residential features and how to realize the architectural f exibility with the open residential system, thereby making the adaptability and modi f cation possible in the process of design and use, which can provide theoretical reference for the further research.

open residences, architectural f exibility, residential demand, users' participation

2016-06-02)

国家自然科学基金(51575377)。

黄杰,同济大学建筑与城市规划学院博士生,同济大学高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室;周静敏,同济大学建筑与城市规划学院、同济大学高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室教授、博导。