浅析严歌苓“文革”题材小说的叙事策略

韩旭东

摘 要:严歌苓在中篇小说《白蛇》中,以独特的叙事手段和细腻的女性视点为读者讲述了一段两位女性在"文革"期间的同性恋经历。该作品以神话隐喻模式为铺展叙事的背景,并采用复调多声部的叙述形式,充分展示了作者作为海外华裔女作家所独具的叙述视点与取材视域。本文将以“阐发法”为方法论,并结合复调模式、神话人类学、阴性书写等理论,来探寻作者在文本中所采用的现代叙事策略以及“文化大革命”对中国女性心灵和身体的扭曲与践踏。

关键词:严歌苓;《白蛇》;复调小说;神话隐喻

中图分类号:I712.074 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)10-0154-03

“文化大革命”这一场发生在20世纪中期的“众神狂欢”,曾经给中国文人和知识分子带来过不可磨灭的精神伤痛。对“文革”题材的书写早已成了当代文学史上的一种症候性现象。许子东在《为了忘却的集体记忆——解读50篇文革小说》①中受到俄国学者普洛普《民间故事形态学》的启发,采用结构主义的方法,选取了当代文学中50篇描写“文革”题材的小说为研究对象,列出四个不同意义结构的叙事类型——灾难故事、历史反省、荒诞叙述、文革记忆。从这一分类方式看,严歌苓的《白蛇》属于灾难故事与荒诞叙述的综合型文本。

复调:“版本”间的对话

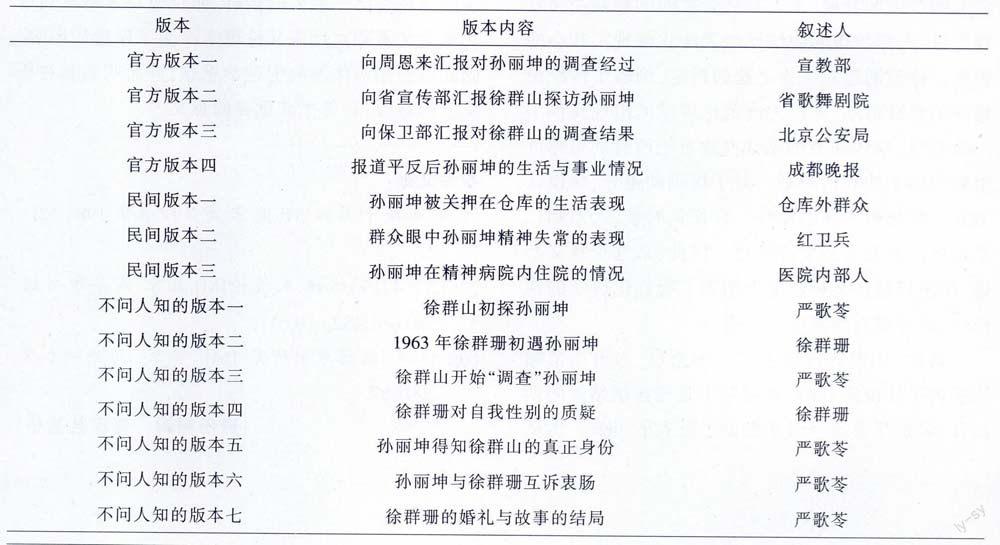

巴赫金在研究陀思妥耶夫斯基的小说时曾对“复调小说”下了这样的定义:“有着众多的各自独立而不相融合的声音和意识,由具有充分价值的不同声音组成的真正复调——这确实是陀思妥耶夫斯基长篇小说的基本特点。”②在传统小说中,作者和作品叙事人的声音是合一的,故事里叙事人的声音便是作者的声音,它是作者的“传声筒”。而“复调”一词源于交响音乐,指的是一篇主乐章由两段或两段以上相关但又有区别的声部同时演奏。复调小说里的主人公虽是被作者所创造出来的,但与主人公处于平起平坐的地位,作者让文本内的所有角色共处同一平台,使他们发出自己的声音、让他们言说自己的观点并以此来推动故事情节的进行,作品中角色的思想有时甚至可以和作者的想法相悖,从而呈现出一种“众声喧哗”的效果。每个角色、每种声音之间都是一种平等的对话关系,读者来认同与否定每个角色的观点。严歌苓在《白蛇》中借用了这种“复调”的创作形式,将故事的情节分别分派给各个不同的“版本”——官方版本、民间版本、不为人知的版本去讲述,让它们去传达文字叙述背后的潜在涵义。打乱故事情节原本的写法,让版本之间相互对话,使读者在阅读过程中享受一种思维上的拼贴,同时对讲述故事的“声音”的真实性进行判别。

从表格的梳理中不难看出:官方版本主要采用了下级向上级单位作报告的形式来呈现官方话语下对“孙丽坤患有精神病”这一事件始末的汇报过程;民间版本主要以群众的视点为叙事的切入口,描写“庸众”视角下孙丽坤由舞蹈艺术家到精神病患者这一身份与境遇转换的全过程;而不为人知的版本则采用了作者与徐群珊相互交错的讲述口吻。在叙述孙丽坤与徐群珊“相识—相爱—分手”这一过程时,主要是作者在讲述故事的发生经过;而在徐群姗质疑自己性别取向时,则采用了第一人称独白的日记体形式。各个版本都有着自己的叙事内涵和话语所指,需要读者在一种“揭谜式”的阅读过程中拼凑出故事的真实情况。

首先,官方版本体现了一种意识形态的强制力量,它由一系列的“套话”组成。在文本中,官方版本里的套话如下:社会主义祖国革命与建设、资产阶级腐朽分子、国际特务、资产阶级美女蛇、崇高的革命敬礼、呕心沥血操劳国家大事、提高革命警惕性、无产阶级专政等等。这种套话的使用,体现了政治意识形态对民众的精神阉割与话语权的剥夺,其实质是一种权力——意志的关系。此外,作者还在在“官方版本一”中伪造了“内部参阅。秘字00710016”等标记,造成了一种真假难辨的文本假象,让虚构的故事情节与看似真实的政府报告相互混杂,反讽式地点破文革时期政治意识形态的虚伪。这些具有鲜明时代特色的话语充斥在官方版本的内部而构成了一种戏仿的书写效果:在高度集权与专政的年代,个体的声音必须淹没在集体和无产阶级的声音之下,个人的利益必须服从于集体的利益。在那个红色的年代,必須通过对“小我”的抹杀来实现对“大我”的高度整合。

其次,民间版本采用了一种庸众/个人、看/被看的书写方式,并使用了大量民间街谈巷议式的“套话”,营造出一种市井小民用流言蜚语对“专政”对象进行诽谤的书写效果。民间版本中的套话包括:国际大破鞋、情谊之花永远盛开不谢、水蛇腰、你妈偷人、烟锅巴、畜生、狐狸尾巴、周总理他老人家、咬耳朵等充满民间色彩的词汇。在文本中,这些词汇都是从“观看”孙丽坤的庸众口中所说出来的——包括建筑工人、女红卫兵、精神病院的工作人员。严歌苓采用了一种“准”鲁迅式的“看/被看”的情节模式,无情的把一位曾红极一时的女性舞蹈艺术家从高雅的“白蛇”变形为低俗的妇人。这体现了意识形态暴力和存在于中国民间且根深蒂固的无主名无意识杀人团对艺术的践踏。在那个疯狂的年代、那些疯狂的杀人团的眼中,高雅的、唯美的、古典的理应遭到扼杀。

最后,严歌苓将故事的重头戏都放在了“不为人知的版本”里。在这一版本之中,作者与徐群珊二者交替出现。作者主要讲述徐群珊化装探访并“审问”孙丽坤,并将她带到宾馆、在孙丽坤精神失常后对她进行无微不至的照顾等情节;而徐群珊的日记则以她第一人称自白口吻的形式叙述了自己对“白蛇”痴迷的经过、自我性别认同的质疑,以及对两性问题的一些“维特”式的思考。在这些版本里,孙丽坤不再是台上高傲的白蛇和人们眼中的“资产阶级美女蛇”,徐群姗也不再是那个庸众眼中的“毛呢料”和“大中华”,她们只是处于乱世当中两个需要爱与被爱的普通女人。随着情节的推进,作者也将一层层地为读者揭开徐群珊“变装”之谜、两个女人内心的情感波动以及故事的最终结局。

神话:性别的“诡计”

“神话模式”是指“在创作一部文学作品时,有意识地使其故事、人物、结构,大致与人们熟知的一个神话故事平行发展。”运用这样的书写手法,是为了追求深度的艺术模式,它的意义在于“对未知领域的诗性揣摩,是将最内在的、最深刻的心灵体悟转化为认识的对象,因而,它的价值就不在于对象本身而在于它所含的内在体悟,这种体悟往往是多义性的。”③显然,严歌苓在《白蛇》中套用了中国古代传说《白蛇传》的模式,并将神话中的人物和情节进行了重新改装。有关白蛇的传说在流传的过程中发生了诸多细节与主题上的变化——从《西湖三塔记》到《白娘子永镇雷峰塔》,再到陈嘉言父女改编的《白蛇传》,但这些内容不属于本文的考察范围,笔者在此只选取在民间文化中得到广泛认同的情节模式。

陈版《白蛇传》讲述的故事内容如下:千年白蛇妖为报童子许仙当年的救命之恩,下山寻夫欲与其成就美好姻缘,其间收青蛇作为自己的姐妹与婢女。二人在寻得许仙后与其组建家庭,开药铺积德行善。不料金山寺的和尚法海得知蛇妖为祸人间,便下山以捉拿许仙为诱饵来降服青白二蛇。白蛇千里寻夫并水漫金山与法海斗法,因洪水使百姓灾祸连连而被镇压在雷峰塔下思过,入塔前产下一子名为许士麟。许士麟实为文曲星转世,长大后得知自己的真实身份,考取状元并向皇帝上书欲拆毁雷峰塔迎接自己的生身母亲。最后,许士麟祭塔迎出白蛇,白蛇位列仙班取得了大圆满的结局。

从被陈应嘉改编后的《白蛇传》中,不难看出这个新编的“历史神话”被涂抹上了一丝男权主义的色彩,本应具有反抗精神与女性意识的白蛇被改写成一个按封建意识形态的要求来无条件顺应自己命运的儒家女性。在这种改写行为的背后,所隐藏的是一种男性中心主义对妇女在场形象的涂抹,他们将女性隐藏在了男权社会的背后,从而变成了一种“空洞的能指”,女性再也无法发出自己“美杜莎”般的笑声。这是因为“在宗法男权制度下,婚姻并不是以性和情欲为前提,而是以延续以男性家长为中心的家族血统为首要目的,女性的身体只是作为一种生育的功能、作为一种使用价值存在。进一步而言,女性的生育行为对男性社会有重要的意义,首先这意味着女性向男性献出了自己的身体,同时认可了男权社会赋予她的身份,即妻子和母亲。”④

作者虽然沿用了古代神话《白蛇传》的基本内容和主要角色,但她并不打算和古代神话表现同一主题,而是将旧题新作。在《白蛇》中,徐群珊/徐群山代表着青蛇的形象,孙丽坤代表着白蛇的形象,许仙和法海则处于缺席或隐藏的状态。这种神话隐喻的书写模式,打破了读者惯有的期待视野,从而产生了一种陌生化的阅读效果。《白蛇》中出现的《白蛇传》中的场景与内涵如下:

“小说部分地由原型神话结构升华而成。这些结构已经被移植到语言制拼的内部,成为他们的潜在意义。在历史和神话两个概念之间的空隙找到特别的虚构。”⑤神话隐喻模式的使用,目的是为了凸出白蛇和青蛇之间的关系,并颠覆传统神话中的男权中心色彩。在被作者所改造过的新文本中,神话中两位仅存的男性——许仙和法海,前者处于缺席状态,后者则是被特殊的写作手法所象喻化(这两位男性的形象在本文的第三部分将有所论及)。

“比剑”与“盗草”是为了说明青蛇对白蛇之忠与爱,明明身为男儿身却甘愿为了自己心爱的白蛇“变装”以期留在她的身边并给与她无条件的帮助。徐群姗为了解救被意识形态所专政的孙丽坤,不惜伪造中央身份证件、穿上毛昵大衣、抽着大中华烟、用巧克力贿赂看守的红小兵,来解救被镇压在“雷峰塔”下的白蛇。这也从侧面体现了处于男权社会下的女性,如果想要有所作为、发出自己的声音,必须“化装”成为男性并遭遇一种“花木兰”式的境遇,才能实现女性群体自身的镜城突围。“女性、女性话语与女性自我陈述与探究,由于主流意识形态话语中性别差异的消失,而成为非必要的与不可能的。在受苦、遭劫、蒙耻的旧女性和作为准男性的战士这两种主流意识形态镜像之间,新女性,解放的妇女是落在一个乌有的历史缝隙与书简之中。”⑥

相反,“断桥”这一情节则是一段具有吊诡色彩的女性主义文本:许仙不信任自己的妻子,将法海所赠与的雄黄酒令白蛇饮下,无法抵御雄黄药力的白蛇因现出原形而吓死许仙。随后在青蛇的帮助下,白蛇盗取了昆仑山的灵芝草令许仙服下复活。随后法海抓走了许仙,青白二蛇水漫金山向法海所要许仙失败水遁而去。她们在逃遁于西湖断桥的路上偶遇也在逃难的许仙,青蛇愤恨许仙的背信弃义、坑害白蛇,提剑要杀死他。白蛇苦苦求情,但内心也无法原谅许仙的背叛。最终许仙下跪求饶,三人和睦如初。从表面上看,《白蛇传》里的“断桥”表现了青蛇和白蛇的反抗性女性意识,尤其是青蛇的行为,更是被涂抹上了一丝“弑父”的色彩。但吊诡的是,被儒家教义所同化了的白蛇,始终无法认同青蛇的反抗行为,反而原谅了背信弃义的许仙,三人“和好如初”。许仙身上所体现出的是中国封建宗法男权社会的一个侧影,是许仙/男性/父权使女性/白蛇丧失了应有的反抗精神,在“断桥”里白蛇也做了许仙的帮凶,镇压了青蛇的反抗意识。同样,在《白蛇》中,徐群姗费尽心机化装为“徐群山”接近“白蛇”孙丽坤,两人也在相处的过程中渐生情愫。当然这不排除孙丽坤在二人初遇时错认徐群山的男性镜像,但“她(徐群山)真的渐渐变成珊珊了;退化的柔媚渐渐的回到了她的身上。她不再是个造作的北方小爷们儿,她真的就是珊珊了。她的爱抚和保护也纯粹是珊珊的。姗姗的嘴唇,比徐群山柔软、微妙、温暖。”⑦孙丽坤借由对男装“徐群山”到女孩徐群珊的性别认同,完成了一次对自身性取向的指认,她们以反抗男权社会的姿态来完满了自己的爱情。“她把她当徐群山那个虚幻来爱,她亦把她当珊珊这个实体来爱。她怕珊珊像徐群山那样猝然离去,同样怕珊珊照此永久地存在于她的生活当中。况且,不爱珊珊她去愛谁?珊珊是照进她生活的一束太阳,充满灰尘,但毕竟有真实的暖意。”⑧但即使“暖意”再浓也必须分手,因为她们不能只沉迷于由虚幻镜像所组成的“乌托邦”里,需要她们去迎战的是以男权社会为代表的无主名无意识杀人团。所以,无论镜像有多完美,她们也必须叛逃自己的爱情而重新进入主流社会所规定的性取向秩序中。严歌苓在此所要表述的是:即使再稳固的女性同盟,也难敌强大的封建宗法男权社会价值观传统与意识形态对女性的规制。

注 释:

①许子东.为了忘却的集体记忆——解读50篇文革小说[M].北京:三联书店,2000.

②胡经之.西方文艺理论名著教程(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2003.

③郑克鲁.外国文学史[M].北京:高等教育出版社,1999.

④黄静.李碧华情欲小说中的性别政治[M].上海师范大学,2005.

⑤弗莱.批评的剖析[M].上海:上海外语教育出版社,2009.

⑥戴锦华.涉渡之舟——新时期中国女性写作与女性文化[M].北京:北京大学出版社,2007.

⑦⑧严歌苓.白蛇[M].陕西师范大学出版社,2008.

(责任编辑 赛汉其其格)