肖邦《#c小调圆舞曲》曲式分歧之比较

张雪锋

摘要:在整个音乐系统的结构形式和结构原理之间,存在着许多不同形式、不同程度的同构性和同源性结构因素。本文以理论界对肖邦《升c小调圆舞曲》的相关分析进行比较、研究,探讨不同学者对该作品“差异和同一”两种性质的认识。

关键词:肖邦 圆舞曲 边缘 套合 倒装

有两种或者两种以上曲式结构原则结合或套合在一起的音乐作品,被学界称为混合曲式或边缘、中介曲式。这些定义在学界已约定俗成,在每个研究者心中都有自己的定位,也暂时不用讨论它的是非曲直。而回旋性原则与三部性原则结合的作品实属不少,回旋性原则与三部性原则结合一般有两种情况:第一是呈示部为三部曲式,而在再现部进行紧缩,这样使中部好像成了回旋曲式的第二个插部,如比才的《卡门序曲》;另一种情况是三部曲式的结构比较自由,其中又因某一部分出现三次而具有回旋曲式的要素。这里笔者将以肖邦《升c小调圆舞曲》(Op.64 No.2)为例来列举相关学者对回旋性原则和三部性原则相结合的有关看法与判定。总体上分为三种:一是混合曲式或边缘曲式;二是复三部与迭部后置的回旋元素交叉套合曲式;三是倒装回旋曲式(变体回旋曲式)。

一、混合曲式或边缘曲式

混合曲式或边缘曲式是指一部音乐作品中有两种或者两种以上曲式结构原则结合在一起,并且相互渗透,使之异化或自由化的曲式。李吉提著《曲式与作品分析》把该作品判定为“混合曲式或边缘曲式。因为再现单三部曲式与回旋原则混合结构的形式还包括某些在再现单三部曲式的每一个段落后面都附加一个回旋性主题的特殊结构样式。作为再现单三部曲式的“主体部分”,它本来只包括;第一部分,#c小调,这是一首比较女性化的委婉主题歌调,属于复乐段结构(9+7,9+9+7);第二部分,bD大调,这是一首比较热忱的男性化主题歌调,属于开放性的对比复乐段(9+8,8+7);第三部分:回主调#c小调。再现第一个主题和复乐段结构。以上在单三部曲式的每一个主体部分后面均出现的“附加性主题旋律”是一曲新的、渲染舞会上旋转性律动的音乐段落,8+8结构,并反复一遍,以便其规模能与主体结构相抗衡。该附加性段落的另一个特点是,它也占据#c小调的主调位置,因此,它的“穿插出现”又具有回旋曲式中“主部A”的含义。为了与标记的A相区别,把原本是再现单三部曲式的主体标记为B、C、B。于是就形成了再现单三部曲式与回旋性原则“同时穿插结合”的形式,就显示为BA—CA—BA的结构样式。有的理论家称之为与“回旋曲相类似的曲式”。说明它既不好单纯的看作是单三部曲式,又不能称它为插部在前的回旋曲式。因为B的再现,使乐曲的三部性仍然相当明显,所以应属于混合曲式或边缘曲式范畴。”笔者认为李先生的分析面面俱到且思维犀利,充满了戏剧性和多样性。其观点以回旋原则和三部性原则交织为前提,认为两种原则是对抗的、不相上下的,没有哪一种占据主导地位;而在近现代音乐分析学中又把类似这样的情况(两种或两种以上原则交替)更多的判定成混合性、边缘性的曲式,故把此曲判定为混合或边缘曲式范畴是有一定合理性的。笔者按作品次序先后将谱例示下:

谱例1(谱例为旋律谱)为这首作品首次出现的对比乐段(笔者称其为插部B),由于它是第一次出现,且后面有穿插再现一次,故是该作品判定最具有争议的地方。

谱例2(旋律谱,省略重复部分)为《升c小调圆舞曲》主题部分,旋律优美而清脆悠扬,充满活泼、律动的美感。三次出现,并以此主题结束全曲,故为核心乐段。

谱例3为该作品的另一个对比插部,在主题叠部A出现之后引出,其形象更为突出而有力,气息宽广悠长,且略带一点忧伤。故称其为对比插部C(旋律谱),在全曲中只出现一次。

二、复三部与叠部后置的回旋元素交叉套合曲式

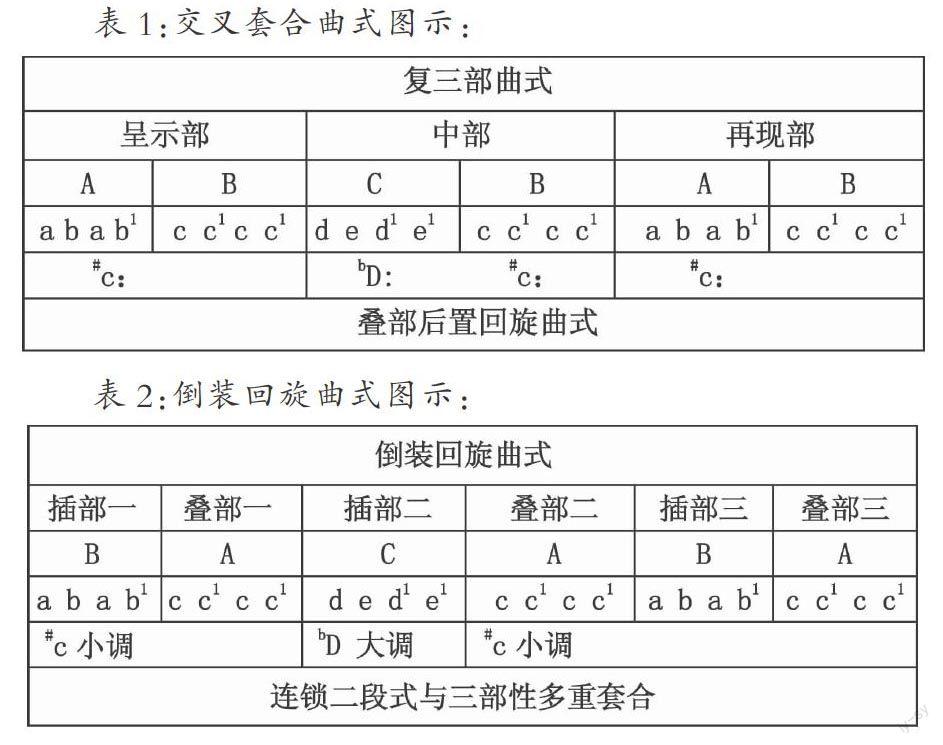

复三部与叠部后置的回旋元素交叉套合曲式,把“交叉”二字前的定语去掉,其实就是交叉套合曲式,它应该也属于混合曲式与边缘曲式范畴。范乃信著《曲式精要》认为该作品“是复三部与叠部后置的回旋元素交叉套合的曲式结构。相互套合的结构分属于不同的曲式类型,是两种不同曲式的合成结构。同样,曲式的某些部分须担负双重功能(既属于前面的曲式,又属于后面的曲式),涵盖套合的整体曲式既可能是这两种套合结构之一,也可能由第三种曲式来统辖这个结构组织。按复三部分析,中部出现叠部主题的再现(超越了中部须是新材料构成的原则)。按回旋曲式分析,则缺乏第二次对比的插部(由再现A部代替了第二对比插部)。综合上两种互存缺陷的曲式,套合成为综合的曲式结构。”笔者认为范先生的分析结果与前面李先生的有异曲同工之妙,从某种意义上讲可谓是不谋而合。确实,这首作品有其特殊性,在回旋性原则和三部性原则交替、混合的情况下,使得分析者不得不考虑其交缘性、多样性和复杂性。但是从音乐艺术的本质角度而言,它的特殊性和艺术性就在于透明性与混浊性的交混,也可以说是矛盾性与逻辑性的体现与对比;它受到作曲者主观意识、感情的制约,因此在和声、调性、旋法、乃至曲式结构的选择上都受制于主观体——人(作曲家)的绝对“独裁”。分析结构如下:

部B结束的复三部曲式,插部A、C、A之间形成再现单三的结构(均为复乐段),三部性原则貌似成为了第一结构要素;可笔者认为恰恰由于都以叠部B结束,连中部都完整的再现了叠部B,那么它反而是缩减了或者降低了三部性原则,因为常规复三部曲式的中部应该是充分展开和对峙的(与呈示部),而不是以呈示部中的主题材料来承担或充当连接部功能。所以,该作品应该是以叠部B为核心主题,从而确立了回旋性原则作为第一结构要素的地位。

三、倒装回旋曲式

倒装回旋曲式是指不按典型回旋曲式的组织结构顺序发展,而是把插部置首先行、叠部后置,它是回旋曲式的变体结构。高为杰、陈丹布编著《曲式分析基础教程》判定该作品为“回旋曲式,而且是由插部起始、叠部垫尾的倒装回旋曲式,并以连锁二段式与三部性多重套叠而成。”它就像我国古典戏曲中的曲牌联缀体,当一个曲牌连唱数遍时,往往每一遍开头部分歌词和音乐都不同,称为“换头”,而后半部分相同,称为“合头”,当“换头”扩大为独立曲牌时,实际上就是从插部开始的回旋曲式。从插部开头的回旋曲式的结构往往接近于复三部曲式或倍复三部曲式。《升c小调圆舞曲》它的每个基本部分都是由乐段组成,插部采用复乐段结构,叠部采用重复乐段结构;织体运用了分解和弦式,以四分音符为律动单位,整个旋律渗透着忧郁情绪。其结构图示如下:

“由于插部三是插部一的原样再现,使三个插部呈现出有再现的三部性曲式特征。而叠部二和叠部三都是叠部一的再现呈示,好像依附在三个插部之上,与插部的三部性形成更高级别的三部性结构,贯穿全曲”。

斯克列勃科夫著《音乐作品分析》中认为“肖邦的这首《#c小调圆舞曲》属于特殊情形的回旋曲式。而这种特殊回旋曲式与常见的、典型的回旋曲式的区别主要在于:一是由于回旋曲式的内部改变;二是由于回旋曲式与其他典型的结构原则结合;那么这里的肖邦的作品便是第二种情况。回旋曲式可以与奏鸣原则结构(这是最普遍也是较重要的结合),产生一种特殊的、典型的结构,叫“回旋-奏鸣曲式”,如贝多芬的《悲怆奏鸣曲第三乐章》;可以与变奏曲原则结合,如格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》中的《费恩的叙事曲》;有时候也可与三部性原则结合:如肖邦的《#c小调圆舞曲》。当回旋原则与三部性原则结合时,叠句仿佛变成了该曲式的每一部分的副歌。”图示参见表2。这里的回旋性与三部性显而易见,但是它的确是特殊的,不仅仅是双重结构原则相结合,而且还把叠部对应的插部相互颠倒,从而形成了特殊结构的倒装回旋曲式。

四、结语

音乐的特殊性就在于它的不可琢磨性:它所超过纯粹字句的力量。诚如约瑟夫·康拉德在他的小说序言中所述:“艺术家是诉诸于我们所存在中的部分,是诉诸于我们的天赋而不是后天取得的部分,因此感受也就更持久”。第三种和第四种分析,是以叠部(主部)为核心材料乐段,且调性又以升c小调为聚拢结构,这是同一性;当然,又或许第一种与第二种分析更深层透彻、耐人寻味,它们则更多的是偏向于两个对比部分材料的对比,调性上则只有一个等音的大调(理论上#c=bD)造成音乐的情绪、情感对比,此为差异性。当前两种与后两种分析发生碰撞和结合时,就引发了整首作品在学术和学科上的珠联璧合、相得益彰而引起学术争鸣、集思广益之成效,这又未尝不是一件好事。它们都代表着不同学者的不同意见、观点和学术研究成果,但就个人的判断而言,整体上第三、第四种分析形式与结果,分析的结构图示给人以一目了然、明晰透彻之感,结果也使人更易于理解和接受;而前两种虽结构清晰,但将其判断成交叉套合曲式或混合、边缘曲式实属不妥,因为该曲式的重心(核心材料)应该是严格重复的回旋曲式叠部后置乐段,且中部也完整的再现了叠部,因此降低了三部性原则的主导性,故应判定为倒装回旋曲式。整首作品结构新颖、节奏明快、音乐句法设计巧妙、音乐律动优美,仿佛让人已置身于肖邦所设定的音乐情境之中。一部作品都应该有一定的内容情感且与一定的结构形式相结合,二者互为表里、不可分割。作曲家正是依靠各因素的结合力,依靠它们之间产生巨大的音乐“火花”动力来推动音乐的发展;各因素力量的共同作用所产生的凝聚力,保证了作品的逻辑性、艺术性和整体性,亦赋予了音乐以更生动、更深刻的表现力。而作为分析者,只有深入剖析音乐,也才能准确的把握作品的情感和内涵。

参考文献:

[1]李吉提.曲式与作品分析 [M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[2]范乃信.曲式精要 [M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[3]高为杰,陈丹布.曲式分析基础教程 [M].北京:高等教育出版社,2006.

[4]李虻.音乐作品谱例与分析 [M].重庆:西南师范大学出版社,2007.

[5][苏]斯克列勃科夫.音乐作品分析 [M].顾连理,吴佩华,汪启璋译.上海:上海文艺出版社,1962.

[6][美]约翰·怀特.音乐分析 [M].张洪模译.上海:上海文艺出版社,1981.