透明质酸的研究现状探讨

摘要:透明质酸是广泛分布在软结缔组织细胞外基质中的一种线性大分子酸性粘多糖,由葡萄糖醛酸和N-乙酰氨基葡萄糖的双糖单位反复交替连接而成,是构成皮肤、玻璃体、软骨组织的重要组分,具有独特的理化性质和广泛的生物学功能。文章围绕透明质酸的化学结构、理化性质以及在医药与化妆品等领域的广泛应用展开了论述和分析。

关键词:透明质酸;研究现状;医药领域;化妆品领域;化学结构;理化结构 文献标识码:A

中图分类号:Q946 文章编号:1009-2374(2016)14-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.14.038

1 透明质酸综述

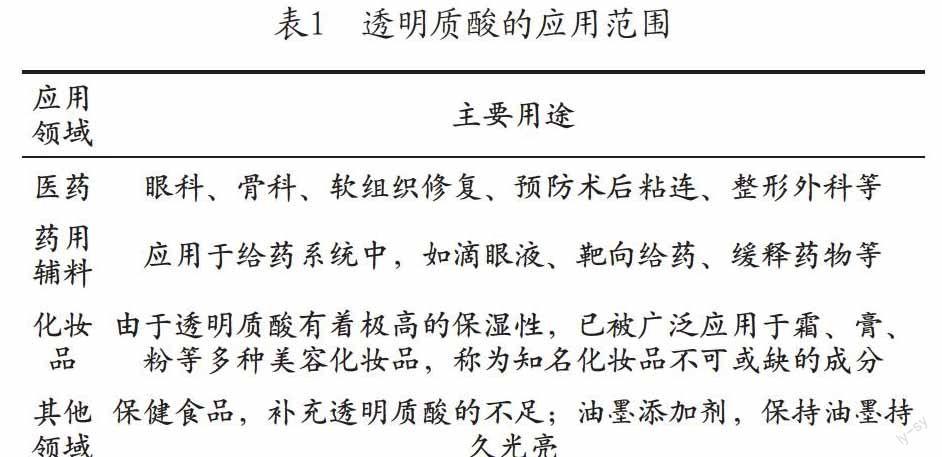

透明质酸(Hyaluronic Acid,HA)是广泛分布在软结缔组织细胞外基质中的一种线性大分子酸性黏多糖,由葡萄糖醛酸和N-乙酰氨基葡萄糖的双糖单位反复交替连接而成,是构成皮肤、玻璃体、软骨组织的重要组分,具有独特的理化性质和广泛的生物学功能。天然的透明质酸分子量从5000~20000000道尔顿,有很强的保湿性。有研究表明,透明质酸除保水作用外,还具有调节渗透压、维持组织形态、屏障扩散、润滑关节和缓冲应力等生理功能。更为重要的是,透明质酸能够被细胞受体特异识别,例如CD44,从而调控细胞的黏附、生长、分化和激活特异性细胞类型,调控免疫反应、血管化和愈合过程。

传统的透明质酸制备方法为动物组织提取法,但现在普遍采用微生物发酵法制备,以其钠盐形式出售,广泛应用于食品、日化和医药领域,是新兴的大分子可降解材料。但透明质酸的生理功能与其分子量是密切相关的。例如,用于眼科和骨科的分子量大于106。而当用于创伤修复、预防术后粘连和化妆品的透明质酸分子量则需要小于106。分子量高于104的透明质酸具有抑制血管生成的作用,而低于104的透明质酸则促进血管生成。

2 透明质酸的结构、特性

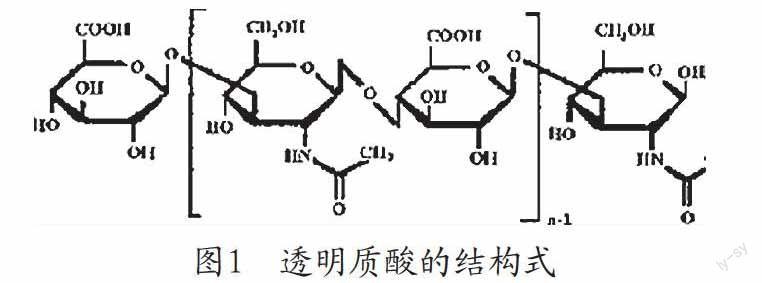

透明质酸为单位D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺组成的高级直链黏多糖。双糖单位之间由β-1,4-配糖键相连,D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺之间由β-1,3-配糖键相连,分子中两种单糖按1∶1的摩尔比组成。双糖单位可达25000之多。透明质酸的结构式如图1所示。由于透明质酸的分子链呈现出两折螺旋结构,这种螺旋结构被分子链中大量的氢键所稳定使得分子链具有刚性。但是稳定螺旋结构的氢键是不断形成和破坏的,因此透明质酸在溶液中表现为半刚性的线团构象。此外,低分子量透明质酸比高分子量透明质酸具有更强的分子间作用力或凝聚力。因为分子刚性越大其规整结构越多,可能形成的分子间氢键相互作用或疏水相互作用越大。

3 透明质酸的制备

传统透明质酸的制备方法为动物组织提取法,但由于其法工艺繁琐、提取率极低等缺点,逐渐被微生物发酵法所取代。微生物发酵法中所用的C群链球菌中的马链球菌兽疫亚种“不是人的病原菌”,该菌株应用多年来已被实验室选育和驯化。发酵所用的培养基也不含有血清等动物来源成分,其他辅料如葡萄糖、蛋白胨、酵母粉等亦皆无动物源性。发酵法生产的透明质酸不仅吸取了动物组织提取法上的不足,而且在安全性上更可靠。

4 透明质酸的衍生物

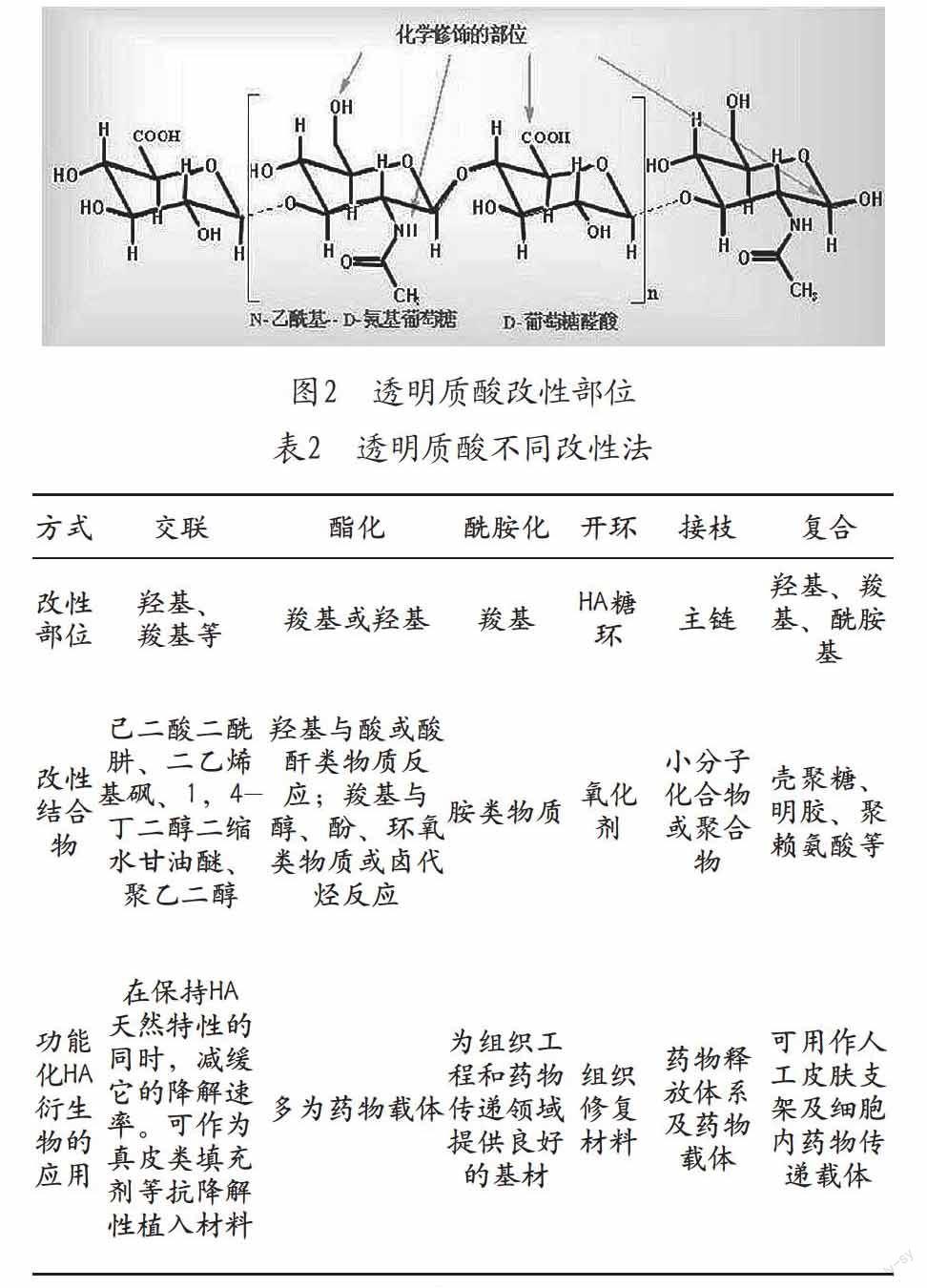

透明质酸在医药领域中具有广泛的应用,但由于透明质酸在机体内降解快,半衰期仅为1~2天,无法提供持久的治疗功效。导致透明质酸降解快的原因主要有三种:自由基、透明质酸酶和温度。为此,通常需要对透明质酸进行改性或衍生化。将HA进行结构的修饰,使其理化性质改变,生物相容性不变,天然安全,无免疫原性。透明质酸结构中含有丰富的羟基、羧基等基团,可以通过交联、酯化等多种化学改性方法,制备功能化HA衍生物。另外,可以对HA进行复合改性,经HA与其他聚合物共混改性,在保持HA原有性质的同时引入新的特性。采用不同改性方法后的HA衍生物大大增加其应用范围,其中主要应用在整形外科、组织修复、药物载体领域中。如现今流行的微整形手术,丰唇、隆鼻、丰胸等所用的产品都是将HA改性所得的产品,只是各品牌间的改性剂及改性度不同。

但值得一提的是,需要格外注意改性后的功能化透明质酸衍生物的安全性,尤其是通过化学改性方法得到的。因为化学改性中涉及的化学物质具有潜在的细胞毒性等。如交联的Hylan凝胶相对于普通的透明质酸制剂会引起更强烈的局部副作用(红肿、疼痛等),并有不良事件的报道。因此,证明功能化透明质酸衍生物的安全性一直是透明质酸改性发展道路上的重中之重。

5 结语

通过对HA结构原理、制备方式、改性方式展开论述,HA的众多良好性能得到广泛应用。透明质酸水溶液具有极高的保湿润滑性、生物相容性和生物降解性,在医药、组织工程以及临床中得到广泛应用。但由于天然的透明质酸自身的降解速率快、流动性好以及力学强度差,也受到了一定的局限性。通过改性HA,可以大幅度扩大其应用范围,但改性后的功能化HA衍生物的安全性、有效性、生物相容性、体内代谢、毒性等性质需要进一步更全面的研究。随着分子生物技术、免疫技术等多学科的发展,HA产品种类会更丰富,其性能会更加完善,其应用前景也将更广阔。

参考文献

[1] 史鹏,黄建新.透明质酸研究进展[J].西北大学学报(自然科学网络版),2007,5(2).

[2] 潘红梅.透明质酸的研究现状综述[J].四川食品与发酵,2003,39(1).

[3] 罗瑞明.透明质酸(HA)的国内外研究现状[J].宁夏农学院学报,2002,22(1).

[4] Weigel P H,Hascall V C,Tammi M.Hyaluronan synthases[J].Biol Chem,1997,272.

[5] 齐艳荣.透明质酸的制备及其应用进展[J].教育教学论坛,2010,(20).

[6] 梁天佐.微生物发酵法产透明质酸工艺研究[D].河北农业大学,2010.

[7] 郭学平,王春喜,崔大鹏.发酵法制备透明质酸[J].日用化学工业,1994,(2).

[8] 郭学平,王春喜,凌沛学,等.透明质酸及其发酵生产概述[J].中国生化药物杂志,1998,19(4).

作者简介:蒋婷(1987-),女,浙江杭州人,杭州协合医疗用品有限公司助理工程师,研究方向:医用可降解生物

材料。

(责任编辑:王 波)