新产业集聚论:知识资本的分析视角

曲振涛 李松

摘要:传统经济增长理论中的要素(资本、土地、劳动力)呈现的是报酬递减的规律,而知识作为新经济增长理论的核心要素,具有报酬递增的优势。本文引入广义知识资本的概念,将知识作为经济增长的关键变量,从知识存量与知识转化能力方面提出了“知识资本-分工-集聚”循环累积的关联机制,从知识资本视角对产业集聚的生成机制进行了重新诠释,并指出了新常态下中国产业集聚的基础与条件。

关键词:广义知识资本;产业集聚;内生增长机制;分工

中图分类号:F26 文献标识码:A

收稿日期:2015-11-30

作者简介:曲振涛(1957-),男,黑龙江五常人,哈尔滨商业大学教授,博士生导师,研究方向:法经济学和产业经济学;李松(1988-),男,山东莱芜人,哈尔滨商业大学经济学院研究生,研究方向:产业经济学。

一、引言

阿弗里德·马歇尔在《经济学原理》中指出:“大自然在生产上所起的作用表现出报酬递减的倾向,而人类所起的作用则表现出报酬递增的倾向。那么,人类所起到的作用是什么?这种作用又怎样与报酬递增的倾向联系起来?笔者认为对于报酬递增起到关键作用的是知识的积累与运用。知识的积累与运用的过程就是人类历史文明发展的过程,然而经济理论却习惯将知识作为单独的生产要素进行分析,忽略了知识的历史性存在与关系性存在的前提。为了在经济中全面呈现知识作为历史性与关系性存在的意义与作用,本文以产业集聚这一与知识联系最为紧密、同时具有时代意义的现象对此进行诠释。

产业集聚是指产业集群(industrial cluster)形成的动态过程和机制。分工理论认为产业集聚的动力来自于分工规模的扩大。分工是集聚的根本源泉,没有分工就没有集聚;集聚是分工的空间组织形态,集聚一旦形成,它将有利于分工利益的实现并进一步促进分工的深化。分工与集聚之间是一种正反馈的动态良性循环过程,报酬递增与市场规模是两者之间相互作用的媒介(梁琦,2009)。对于分工与集聚的研究,大多数从产业间分工与产业内分工视角进行研究。所谓的产业间分工是基于产业的前后关联效应而发生的集聚现象;产业内分工是基于产品生产的某个环节出现的水平关联效应而发生的集聚现象。

知识对于产业集聚的作用,马歇尔认为是工业集聚中“公开散发在空气中”的知识溢出效应。对于这种机制的解释有两种观点:一种观点认为同一产业内部的知识溢出是推动地区创新和经济增长的主要源泉,因此隶属同一产业的企业集聚,即专业化生产有助于地区产业创新,被Glaeser et al.(1992)称为“MAR外部性”;另一种观点则认为不同产业之间的知识溢出才是推动地区创新和经济增长的主要动力,认为正是那些具有多样性和差异化的经济个体之间互补的知识的交流、差异化思维的碰撞,产生了更多的创新回报,因此隶属于不同产业的企业集聚,即多样化生产有利于地区产业创新,该观点称为“Jacobs外部性”。然而,这种聚焦于知识溢出效应的分析,缺乏对知识更为本质和系统的认识,从而阻碍了对集聚现象更为本质和客观的诠释。产业集聚是动态发展的过程,而知识资本也是动态增长的过程,两者统一在时间的演化过程中。为此,本文以知识作为核心要素,将时间作为重要参考向量,提出广义知识资本的概念,试图通过分析知识资本与集聚的关联机制,更好地诠释产业集聚形成的内在机理。

二、广义知识资本的内生增长机制及其分析路径

(一)广义知识资本的内生增长机制

1.广义知识资本概念的界定

从信息的视角来看,知识是处于高度复杂信息(真理)与低度简单信息(数据)的中间态信息形式。数据在我们眼中会被“感知”,却不能被认知(Connor and Carr,1982);信息是指有含义、关联和目的的数据,而数据中的含义通常是由与经验的联系或与其他数据的关联而产生的。与信息或数据相比,知识能帮助我们更有效地行动,让我们有更大能力预测未来;真理具有很大的不确定性,对社会现象而言有多种真理而非一种绝对真理(Ashok Jashapara,2013)。

知识的定义随着情境的变化而不同。在经济语境中,知识就是能够按照一定的比例转化为生产率、促进经济增长的要素与资源。广义知识资本则进一步包含了知识与生产率之间的关联机制,从历史性与关系性两个维度体现其循环累积的特质。

具体而言,广义知识资本包括两部分:知识与知识转化能力(S/(1-S×m)),两者乘积的输出为生产率①。 “知识资本是由知识性活动带来增值的资本”(程慧芳等,2014),这种增值效应最终体现在生产率的提高上。索罗经济增长模型、阿罗的“干中学”模型、罗默的研究与开发模型等都是将知识作为生产效率提高与经济增长的核心要素,其作用是提高其它要素(比如资本和劳动力)的生产效率(周波,2006)。因此,知识资本可以看做是生产率的另一种表示方法,两者在经济增长中所起到的意义是等同的,在一定的语境下可以相互替换。

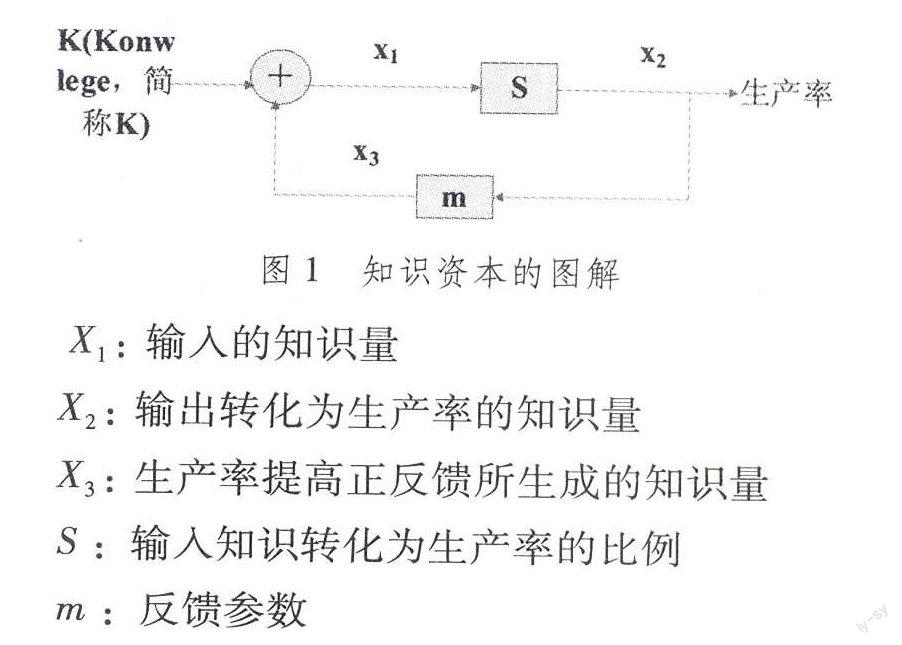

广义知识资本的增长呈现出与土地、劳动力、资本等传统的要素相反的增长机制——边际报酬递增,这种报酬递增源于两方面机制的协同作用(见图1):在S、m值既定的前提下,K值增加,输入的知识量X1增大,随之输出的转化为生产率的知识量X2值增大,通过反馈系数m的作用,生产率提高正反馈所生成的知识量X3值增大。知识量的增加与生产率提高之间形成了一种自增强机制(简称为自增强机制Ⅰ型)。但是,S、m的值并不是固定不变的。随着知识总量的增加,对人的知识转化能力也提出更高的要求,而竞争的压力与发展的动力使人对知识的转化能力日益提高,即S、m的值不断增大。在既定知识量即K值一定的前提下,S、m值越大,其输出的转化为生产率的知识量X2值越大,其生产率提高正反馈所生成的知识量X3值越大,从而使输入的知识量X1越大,即知识转化能力与生产率提高之间也形成一种自增强机制(简称自增强机制Ⅱ型)。

自增强机制Ⅰ型与自增强机制Ⅱ型往往在同一过程协同演化,通过两种机制共同发挥作用,实现知识资本的增长。

2.广义知识资本的内生增长机制

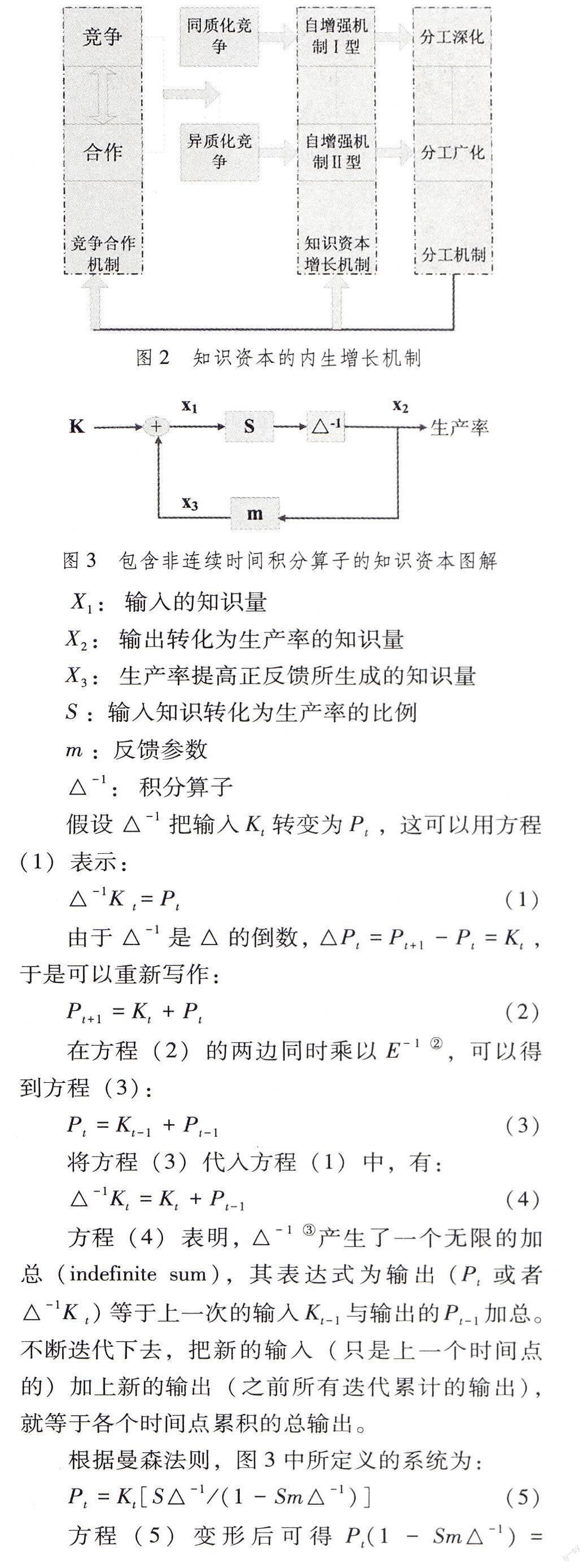

从知识属性的异同我们可以进一步将竞争划分为同质化竞争和异质化竞争。所谓同质化竞争指的是竞争的主体间所共享的知识空间重叠程度较大,主体之间更侧重于知识转化能力(S/(1-S×m))即提高S、m方面的竞争,这种竞争所带来的更多是生产率线性的增长。因此,同质化竞争所启动的是自增强机制 Ⅱ 型。而异质化竞争主体所实现的是知识空间的多样化,增加的是知识存量K值,主体之间在K值方面进行竞争,这种竞争所带来的是生产率跳跃式的增长。因此,异质化竞争所启动的是增强机制 Ⅰ 型。通过两种方式的竞争,主体的知识量与知识转化能力不断提高,进而提高了生产率。

合作为竞争的演化提供了基础和背景。同质化竞争所依托的重叠的知识空间与异质化竞争所需要创新的灵感,往往都脱离不开合作关系所提供的知识背景。成功的合作需要相互认知与分享程序、观点和思维方式,合伙人必须学会合作。根据每个人的行为,重复互动产生信息,这能够使合作伙伴降低不确定性和增加可预测性;此外,通过重复互动还可开发出一种针对合作伙伴的中层次知识的共同语言,从而提高合作效率(R·考恩和N·杰纳德,2013)。另一方面合作又是竞争演化的结果。通过合作,一方面知识的互补性可以使参与主体降低探索过程的不确定性,增加可预测性;另一方面,知识的多样性提高了参与主体成功的概率,提供给主体更多竞争的优势。因此,从知识增长的逻辑来讲,竞争与合作互为前提、互为结果。

企业通过合作形成更广的分工网络,同时依靠竞争实现分工的演进。分工是竞争与合作相融合的组织形式,是经济增长的基础和财富增长的源泉。分工可进一步细分为分工深化和分工广化两种类型(刘培林和张鹏飞,2014)。其中,分工深化是斯密所强调的分工程度提高的主要方面,是在大体明确的技术路线上的工序细化或为提高工效而进行的边际改进,更接近于“从有到快、从有到好”;分工广化则是开辟新的技术路线,更接近于“无中生有”。分工深化在很大程度上提高了知识资本中的P、m值,从而提高了生产率,知识同质化竞争占主体地位,启动的是自增强机制Ⅱ型;分工广化增加的是知识存量,通过提高知识资本的K值而提高其生产率,知识的异质化竞争程度占主体地位,启动的是自增强机制Ⅰ型。

同质化竞争启动自增强机制Ⅰ型,而自增强机制Ⅰ型又促进了分工深化;异质化竞争启动自增强机制Ⅱ型,自增强机制Ⅱ型又进一步促进分工的广化。竞争与合作机制通过知识资本增长机制,实现了分工机制的演化与发展,而分工机制又正反馈于竞争合作机制与知识资本增长机制,从而实现了知识资本的内生化增长,其关系如图2所示。

(二)广义知识资本的分析路径

产业集聚与知识资本均是动态变化的,二者统一在时间的演化过程中。对知识资本与产业集聚之间具体关联的考察需以广义知识资本作为分析的基础与前提,而对广义知识资本的把握需要借助时间因素展开其具体的分析路径。

1.广义知识资本的划分

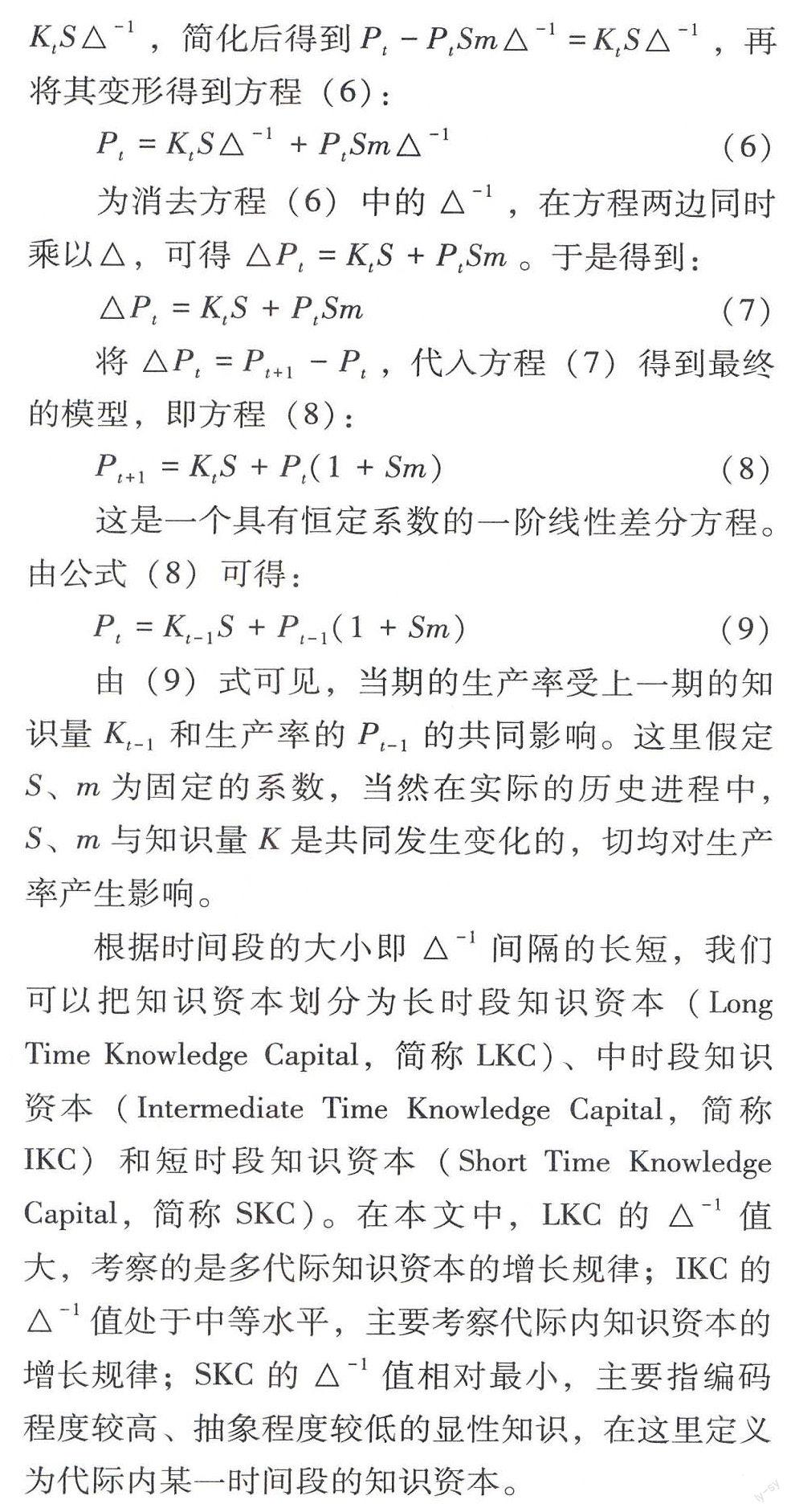

广义知识资本的增长是动态的,并且是时间的增函数。随着时间周期的不同,对于广义知识的研究视角以及方法也会出现差异。为了在历史性与关系性的分析前提下,客观、具体地阐述知识资本与产业集聚的内在关联机制,本文首先将时间作为变量引入知识资本,对广义知识资本进行划分。如图3所示。

根据时间段的大小即△-1间隔的长短,我们可以把知识资本划分为长时段知识资本(Long Time Knowledge Capital,简称LKC)、中时段知识资本(Intermediate Time Knowledge Capital,简称IKC)和短时段知识资本(Short Time Knowledge Capital,简称SKC)。在本文中,LKC的△-1值大,考察的是多代际知识资本的增长规律;IKC的△-1值处于中等水平,主要考察代际内知识资本的增长规律;SKC的△-1值相对最小,主要指编码程度较高、抽象程度较低的显性知识,在这里定义为代际内某一时间段的知识资本。

2.不同时间段下广义知识资本的比较

LKC所历经的时间跨度大,表征着知识经历了多代际的博弈演化,可以理解为制度,也可以理解为一种文化。因此,本文将LKC定义为提供给主体的一种基本的而且所共有的秩序,这种秩序影响着人们的价值观、信念或社会规范。人们对于这些秩序的把握往往是不可编码的、抽象的,呈现出默会的特性。LKC知识存量丰富,即Kt、△-1值大。制度最本质的特征是惯性和持久性,即系数S、m相对稳定,但是由于大部分知识默会程度较大,故而S、m的值较低。

IKC伴随着生命周期的变化而变化。即使人的一生都在接受知识,即Kt、△-1是不断增加的,但从本质来讲,人只不过是种生命体,要经历诞生、成长、衰老、死亡的过程。因而,对于个体来讲,S、m的系数是不稳定的,且大致与人的生命历程经历相同的变化,即从0到有,缓慢增长,达到峰值,再下降,最后变为0。

SKC主要指代际内的某个时段,其中包含的知识量是有限的,即Kt、△-1的值小,但是其中所包含的知识编码程度高,而且具体,即S、m值大。

LKC、IKC与SKC之间的不同特征如表1所示。

三、知识资本视角下产业集聚机制的诠释

产业集聚是人、物与知识相互耦合、共同集聚的过程。产业集聚在本质上是人的集聚,通过对知识的转化与使用,与物形成恰当的组织形式,实现分工网络的深化与广化,从而促使企业能够在分工基础上形式多样化、规模扩大化以及联系复杂化,实现产业的动态集聚。传统意义上,人们习惯以企业、产业作为分析主体,从结构和功能方面解释产业集聚的作用,而忽略了作为产业集聚最微观的单位——个体的作用与功能。下文笔者将主要以个体为分析主体,在历史性与关系性的分析前提下,以知识资本为分析视角,对产业集聚机制进行诠释。

(一)LKC与产业集聚

“意识形态的差异,最初起因于跟环境作斗争的团体有着各自不同的地理经验,后来,这种差异发展成不同的语言、宗教、习俗和传统”(诺斯,2009),这使得在空间上邻近的主体(个人、企业、产业)有着相近的文化和制度基础。因此,在一定区域内的企业拥有相近的LKC,LKC为区域内的个体提供基本的而且公共的秩序,这些秩序具有稳定性与持久性的特征。正如熊彼特(2009)所言:“一切知识和习惯一旦获得以后,就牢固地根植于我们之中,就像一条铁路的路堤根植于地面上一样。它不要求被继续不断地更新和自觉地再度生产,而是深深沉落在下意识的底层中。它通常通过遗传、教育、培养和环境压力,几乎是没有摩擦地传递下去。我们所想的、所感觉的或所做的每一件事情,常常完全变成了自动的,而我们的有意识的生活并不感到它的累赘”。这些秩序潜移默化地进入我们的意识、行为与习惯中,影响着我们的生活、学习和工作方式。与此同时,知识存量的积累给政治和经济制度的长期变革带来进化的秩序(诺斯,2009)。

在LKC视角下,知识资本所提供的“知识”具有稳定性、持久性的特质,与伦理道德、文化信仰等长时间形成的价值判断密切交织在一起,形成了约束个体与企业行为的“秩序”。这种“秩序”具有根植性,不仅充当着个体与个体、个体与企业、企业与企业间的“黏合剂”,促进分工的广化,降低学习成本和交易成本;而且还承担着它们之间“稳定剂”的作用,促进分工深化,稳定合作的预期,建立完善的保障以及形成良好的激励。分工网络的形成与发展推动了集聚的动态发展,使“知识资本-分工-产业集聚”之间形成反馈调节系统,为产业集聚的形成和发展提供了坚实的基础。

1.个体与LKC

从长久来看,知识存在着累积效应,这种累积效应的影响体现在两方面:一方面,人们已有知识存量的增加,即K值的增加;另一方面,人们转化知识能力的增加,即S、m值的增加。这两方面作用共同使知识资本增加并且呈现累积效应,在“知识资本-分工”间形成反馈,累积循环。

知识的累积效应既有正效应又存在负效应,正效应使知识资本走向正反馈,负效应使知识资本走向负反馈。好的制度能在最大程度上促进知识增长,这种增长效应体现在两方面。一方面使个体的知识空间(K)得到拓展,这主要是鼓励个体从熟悉的关系中解脱出来,走向陌生关系的建立和发展。异质性个体所拥有的知识差异程度高,多样性丰富,有利于个体知识空间的拓展。知识存量的增加。从本质上讲,好的制度鼓励开放,并为这种开放提供相对稳定的保障。另一方面使个体的知识转化能力(S,m)得到提升。知识的转化能力是个体学习能力最核心的部分,而学习能力的提升取决于制度的激励和保障。激励是指个体的知识成果得到承认,并得到物质、地位等多方面的奖励,从而能够鼓励人们去解决问题,让做事的人能够充分挖掘他们的才智,提高他们的能力(Phelps,2009);保障是指个体能够有学习的机会和渠道,而这些资源的门槛对于大多数个体来讲是可接受的,机会成本相对较低。与好制度带来的增长效应相反,坏的制度阻碍知识增长,它限定着主体知识空间(K)的拓展,不仅使主体趋向固封自守,阻碍其学习能力的提升,而且无法提供具有吸引力的激励以及基本的保障。

2.企业、LKC与产业集聚

制度减少了不确定性并降低了交易成本,因为它们为集体行为提供了“稳定的黏合剂”(米罗斯拉夫·N·约万诺维奇,2012)。通过对知识的掌握,能够降低决策不确定时所带来的风险。对于个体来讲,知识的存量以及知识的转化能力是有限的,通过与更多个体所建立的关系网络,能够极大地降低不确定性所带来的风险,而企业便充当着这种关系网络的载体。作为载体,企业运行着两种机制:一种机制是以利润为主导的,“企业向家庭和其他企业购买劳动服务和原材料等投入品,把这些投入品转化为商品和服务,出售给家庭和其他企业,目的是最大化其收入和支出之间的差”(兰德尔·S·克罗茨纳和路易斯·普特曼,2015);另一种机制是以知识增长为主导的,即企业通过对知识的积累、转化,形成自己的比较优势④,这种比较优势从LKC角度来讲就是信誉、品牌等知识资本积累的厚度(K值,△-1)的大小,它不仅体现在S、m值的差异上,而且还可通过这种比较优势参与到分工中去。利润机制与知识增长机制相辅相成,知识增长机制为价格机制的运行提供了深层的基础和动力,企业必须依靠不断地创新获得竞争优势来获取高额利润。因此,如何获得知识增长成为企业基业长青的关键。

各个生产-消费者在专业化报酬递增与交易成本之间的两难冲突中进行权衡(Yang,1996)。给定专业化报酬递增的程度,那么,随着交易成本的降低,分工将变得越来越精细,这样就形成了各种不同产品的生产者聚集在一起的地方社区和综合型城市(李君华,2009)。交易的双方因认知共同的秩序而不必再花费更多的时间和金钱去学习新的知识(制度和文化),也不必花费更多的时间和金钱建立稳定的信任关系,交易成本(包括交易前的学习成本与交易中的博弈成本)的降低使合作的门槛降低,从而使更多的主体参与到分工网络中来,使得异质化竞争成为可能,启动了自增强机制Ⅱ型,促进了分工的广化。同时,基于制度所提供的共有的知识背景,企业在拥有大量知识存量(K)基础上,着重于挖掘自身的比较优势,即提高自身的知识转化能力(S,m),启动了自增强机制Ⅰ型,促进了分工的广化。

知识资本促进了分工的广化与深化,而分工网络的形成与发展,则推动了集聚的动态发展,使“知识资本-分工-产业集聚”之间形成反馈调节系统,为产业集聚提供了坚实的基础,能够在一定程度上缓解外来的冲击性,提升自身的抗风险能力。

(二)IKC与产业集聚

在IKC视角下,知识资本随个体自然属性以及社会属性的变化而变化。生命周期是个体的自然属性,随着生命周期的变化,个体的知识资本将会发生周期性的变化。导致个体知识资本变化的另一个重要因素是个体的社会属性。个体的社会属性以关系网络为主要表现形式,它同样是基于生命周期的变化而对个体产生影响。因而,生命周期的变化会产生两种影响:一种是直接导致知识资本的变化;另一种是通过对关系网络的影响,间接导致知识资本的变化。生命周期的两种影响将带来人口的本地效应和迁移效应,而这两种效应的相互作用促使人口发生流动,加速了集聚区的知识资本的流动,提升了知识资本的质量,从而推动了分工向更高的阶段演进和发展,在“知识资本-分工-产业集聚”之间形成反馈调节系统,使产业集聚获得源源不断地发展动力和基础。

1.生命周期和知识资本

加里·贝克尔(2008)指出:“随着年龄的变化一个人会取得(或丧失)经验、知识及精力,他现有的生产可能性边界也会发生变化”。从个人的生命历程来看,年龄是个人知识资本变化最重要的因素。从历史、人类总体来看,LKC是持续增长而且是稳定的,但从人的生命周期、个体来看,知识资本是变化的,而且是不稳定的。对于制度和文化的代际传递,这些习惯、准则和行为规范最初得自于家庭(初级社会化),而后得自于教育过程和教会一类其他制度(次级社会化)(诺斯,2009)。“初级社会化”和“次级社会化”是个体生命历程中知识资本增长的一个阶段。在IKC层面上,年龄与知识资本的增长是紧密关联的。我们从个体自身和个体所发生的关系网络两方面来分析其变化规律。

对于个体自身而言,我们先要假定个体所接触的K的总量是一定的,个体从诞生到衰老再到死亡,其本身的智力水平也经历着从无到有、成长、衰退再到消失的过程,这就意味着S、m也经历着从0到有、增长、衰落再到0的过程,即S、m的值受个体生理与心智协同影响,但总体来说与人的生命周期变化是相一致的。

对于个体所发生的关系网络,我们假定个体的知识转化能力是一定的,即S、m的值为定值。个体所接收的知识存量K值与个体所发生的关系网络有着紧密关系。利用社会网络分析法,我们从两方面来度量个体所发生的关系网络,一是密度,二是中心度。密度是指测量自我中心网络中N个客体互相联络的程度(忽略了关系主体ego),因为本来所有的客体都与之直接联系。现假定这种关系是无向性的二进制(有/无)关系,关系密度(D)就等于所报告的客体间对偶联系(用L表示)数除以此种关系的极大可能数(戴维·诺克,杨松,2012),表示为:

D=LC2N(10)

IQV用来测量自我中心网络的多样性,即表示关系密度中多样化程度。通常,对含有N个客体的第i个主体而言,若所有客体都分成h类离散的或有序的类别,那么IQV等于:

关系密度(D)、多样性(IQV)、中心度(CD)与K值的大小成正相关,即主体建立的关系越多,关系包含的多样性程度越高,而且与其他人建立的直接关系越多,则主体的知识量K值越大。关系网络在此充当着主体的“知识蓄水池”,其关系的来源越多,则储量越丰富,故而知识量K值越大。

随着人的生命周期的变化,人的关系网络也随之变化。在生命早期,个体的生理和心智处于成长期,其建立的关系网络也比较受限;随着年龄的增长,个体的生理和心智逐渐成熟,由原先的被抚养角色转化为抚养者角色,进入工作、家庭、政治、社会等领域,其建立的关系网络开始变得丰富而且稳定;在生命的晚期,个体的生理和心智开始衰老,由抚养者变为被抚养者,开始渐渐脱离许多领域的主要角色,其建立的关系网络逐渐衰减。相应的个体知识总量K值也经历着从0到有、增长、衰落再到0的过程,其知识资本(生产率)也经历类似的变化。

从个体本身和个体所发生的关系网络我们得知,随着生命周期的变化,知识资本也经历着从无到有、增长、衰落直至为零的阶段。

2.本地效应、迁移效应与产业集聚

在IKC层面,处于中间年龄段(16-64岁)劳动力年龄人口的比例越大,这一年龄段的人口S、m值越大,知识转化能力(接收新知识或创造新知识的能力)越强,实现个体转换工作的成本越低,为分工规模的扩大提供了动力和基础。分工规模的扩大,反过来又提供给这些人口更多的选择和机会,吸引着这些人加入分工网络,从而形成了关于S、m的累积循环机制。同时,这一年龄段人口关系网络更加多元、丰富与稳定,人与人之间通过关系的建立与发展,结成了一张巨大的社会网络,提供了巨大的知识存储池。相对于每一个嵌入到社会网络的个体来说,知识的潜在存量是巨大的。潜在存量决定着个体知识存量K值的提高上限和增加的速度。参与到关系网络中个体越多,关系越多元,知识的潜在存量越大;潜在存量越大,知识存量K值提高越快,从而知识存量K值越大;K值越大,伴随着知识资本(即生成率)的增长,进一步反馈到关系组织形式的高效与多元发展上,从而形成了关于K的累积循环机制。

除了上文所提到的本地效应之外,还存在着迁移效应。劳动力市场的主要功能之一是,为追求效用最大化的劳动者和追求利润最大的雇主提供一种在双方之间达成良好匹配的信号和机制(Ehrenberg & Smith,2011)。对于集聚区劳动力来讲,空间距离的拉近导致知识的扩散速度更快,不仅使他们能够更好地享受知识带来的外部性,而且降低了劳动力市场上搜寻匹配的成本,这种低成本对于集聚区外的劳动力形成了一种吸引力。年轻人和受过良好教育的人流动性更大⑤,当他们被吸引到集聚区的劳动市场时,集聚区的人口呈现递增趋势,而且人口年龄结构趋向于年轻化,这促进了知识资本的增长,进一步推动分工的演进,为产业集聚提供动力和基础。

(三)SKC与产业集聚

在SKC视角下,知识更像是商品,通过不断地创新与学习,进行着生产、传播、接收以及运用。知识资本通过创新效应与学习效应,在“知识资本-分工-集聚”之间形成反馈调节系统,实现分工的广化与深化,促使产业集聚的演进与发展。

1.创新效应与产业集聚

创新反映了积累的知识和获取的知识之间相互联系的特征。知识一旦存在,它将继续存在下去,而任何创新都以某种发现为基础(米罗斯拉夫·N·约万诺维奇,2012)。数据、信息和知识成为了主要的交易商品,通过不断重新组合这些要素,这些企业就能够在其他产品和过程的种类上创造附加值。它们的竞争优势在于能够不止一次地反复这样做(Michael Gibbons et al,2011)。通过知识增长机制,企业对“投入品品质的知识或信息进行揭示或交换”(Alchian and Demsetz,2015),企业发现投入品的潜在用途以及更加合理的配置。在这个过程中,实质上就是对投入品知识附加值的提升,从而产出品能够与消费者需求更好的产生对接,提供更多的服务,提升本身的价值,从而获取利润。集聚区的企业通过知识的创造、扩散与累积,提升着K值,为区位内的企业提供着高水位的“知识蓄水池”。

创新源于知识存量的累积效应和多样性所产生的互补效应,其动力来源于竞争。竞争程度的大小取决于参与竞争企业的数量以及参与竞争企业的异质化程度。企业数目的增加使得行为多样性的程度也在增加,从而提高了行业的竞争程度(Metcalfe,2007),但一个行业的竞争性并不单纯是由其所囊括的企业数目带来的(Loasby,1982)。随着企业数量的增加,对于企业来讲,在知识背景相同的前提下,企业对自身优势进行挖掘使其朝着分工深化的方向发展;企业多样性的增加,增加了其潜在的互补性,为其提供了更多合作的机会,便于其在此基础上进行创新,朝着分工广化的方向发展。

总之,通过知识存量的累积效应和多样性所产生的互补效应,创新不断涌现,促进分工规模的扩大,分工规模的扩大进一步促进了知识资本的增长,生产率得到提高,从而在“知识资本-分工-集聚”之间形成正反馈,促进了产业集聚的生成。

2.学习效应与产业集聚

从集聚的外部性角度来看,学习效应的强度还可能受制于人与人之间的专业背景。具有相同行业背景的人们之间,其学习效应必然较高,这就是平常所说的“物以类聚,人以群分”;而不同行业的人与人之间,其学习效应较低,这就是平常所说的“隔行如隔山”(李君华,2009)。集聚区内的个体、企业、产业学习效应体现得更加明显。首先,学习效应体现在集聚区内不同的个体、企业、产业之间有着近似的LKC,方便了其沟通交流,学习成本更低。同时,信息与知识作为公共产品的性质,通过人与人间的交流产生正外部性收益(Stigler,1961),这种学习效应所产生的正外部性收益可以被集聚区的个体、企业、产业所共享。而对于专业化的生产者来讲,其劳动力市场流动性高,距离邻近,知识本身流动性强,从而学习速度更快,效率更高;同时,集聚区内更多的相关技术背景的个体、企业、产业提供了丰富的知识存量和多样性,为其提供潜在的学习资源。“提升效应”会使企业认识更多新机会,也让有新点子、新观念的人获得机会投入这个产业(Porter,2012)。

从集聚的内生性角度来看,在SKC层面上,知识的编码程度高,抽象程度低,扩散速度快,在一定区域集聚的企业能够在短时间内共享这些知识带来的收益。这些收益体现在两方面:首先,在SKC范畴内的知识S、m值大,即知识转化能力强,企业可以将知识迅速转化为自己的竞争优势或生产率的提高,这体现在企业对知识的使用方面。其次,由于集聚区域内知识的编码程度高,抽象程度低,扩散速度快,对于这些知识的吸收与转化,不必付出额外的学习成本、通讯成本以及交通成本等额外的交易费用,即在交易成本很低的前提下,通过对知识的吸收与转化,提升企业自身的S、m值,这体现在知识对企业转化能力的提高上。前者侧重启动的是自增强机制 Ⅱ 型,促进了分工的深化,后者侧重启动的是自增强机制 Ⅰ 型,促进了分工的广化。两者共同促进了分工规模的扩大,而分工规模的扩大,又进一步反馈到竞争合作机制与知识资本增长机制,形成了累积循环效应,促进了产业集聚。

创新效应和学习效应推动着企业间的竞争与合作,从而促进分工规模的扩大,而分工规模的扩大,又进一步促进着知识资本的增长,生产率的提高,而知识资本的增长又提升着创新和学习的能力。

(四)SKC、IKC、LKC与产业集聚

如图4所示,随着时间的演进,SK会有一定比例的知识资本经过选择、沉淀累积成为IK,而IK经过多代际的传承、博弈演化而累积生成LK。如同Young(2004)指出的那样,制度是由许多个体的积累性经过长期发展而出现的,一旦它们互相作用结合成一种固定期望与行为模式时,一种“制度”就产生了。与此同时,IK受LK的影响,SK受IK、LK的共同影响。

从系统的视角来看,产业集聚是复杂多层次涌现的现象,如图5所示。产业集聚通过LKC提供的“秩序”(这种“根植性”的秩序为产业集聚的生成起到了“黏合剂”和“稳定剂”的作用),为产业的集聚奠定了基础;通过IKC中生命周期变化而导致的本地效应和迁移效应,“流动性”的知识资本为产业集聚提供了动力;通过SKC的创新效应和学习效应,知识资本的“自发性”为产业集聚提供了活力。产业集聚的生成是个系统性的工程,它需要LKC、IKC以及SKC的共同协调与完善,只有这样才能在“分工-知识资本-产业集聚”之间形成良性循环,从而促使产业集聚的演进与发展。

四、新常态下产业集聚的条件与基础

中国已经步入工业化后期,经济面临从高速增长到中高速增长常态的阶段性转换,从高速、低成本、出口导向、不平衡的发展“旧常态”向中高速、基于创新的差异化、内外需协调和区域平衡的发展“新常态”转变(张少军和刘志彪,2009),从以劳动密集型为主的产业结构向以资本密集型和知识密集型为主的产业结构升级,从依靠要素效率及全要素效率推动增长转向通过技术创新和制度创新实现经济增长。(刘伟,2013;刘伟,苏剑,2014;黄群慧,2014)。一方面,从中等收入到高收入的过渡,现有制造业的生产要素需转移到高附加值的经济活动,企业创新和高技能工种的增加将成为中上收入地区维持快速增长的关键(霍米·卡拉斯,2011);另一方面,知识成为全球化和信息化背景下创新和发展的核心资源。这就要求进一步加强对知识资本的投入与应用力度,使知识资本与经济增长之间形成良性互动,实现区域集聚经济的可持续增长。要完成这些要求,从知识资本的增长机制来看,有四个必要条件:一是在理念上要形成一定的共识。理念的统一可为我们制度的改革奠定思想基础,减少变革过程的摩擦成本。二是要继续完善市场体制的建设,为产业集聚提供可靠的预期。三是要通过提升人力资本为产业集聚提供动力。四是要培植企业家精神,提升产业集聚的活力。只有从知识资本的长、中、短期三个方面共同作用于经济增长,才能使集聚经济步入可持续发展的正轨,实现产业结构的调整和升级,完成经济的转型与增长。

(一)理念:自由与开放

在本质上讲,竞争乃是一种形成意见的过程:通过传播信息,竞争使经济体系达致统一性和一贯性,而这正是我们把它视作一个市场的时候所预设的前提条件(哈耶克,2013)。任何人类的理性都无法掌握左右人类社会行为的全部知识,因此需要有一个不依赖于个人判断的、非人为的机制,去协调所有个人的努力(哈耶克,2012)。而这种机制就是自由竞争的市场机制。自由是市场机制的保障意味着人们在行使权利时都必须以自由作为最终的理念,而不是将自由作为获取权利、利益的手段。自由竞争是市场发展和繁荣的必然前提,也是个体与企业知识资本增长最主要的途径。在一个缺乏自由竞争的市场中,知识资本的增长是局限而又封闭的,是没有创新和活力可言的。而开放理念则是人类历史演变发展的动力,它一方面丰富着人类生存方式的多样性;另一方面建构着人类生存状态的复杂性。自由赋予人们追求不确定性、进行冒险的权利,开放提供给个人行使自由的空间,两者的落脚点在于使人们的知识量得到增长,为知识资本的提升提供前提与保障。

传统要素(资本、土地、资源等)随着时间的推移与人们的使用,会变得越来越少,呈现出的是报酬递减的规律。而人类知识的增长是无极限的,人类的智慧是无穷的。知识所带来的增长是报酬递增的,这便是经济增长理论中的“桃花源”。它所成立的前提不是功利主义,人们不再怀揣着狭隘的胸怀和短浅的目光进行有限次的博弈,而是遵循着相对稳定秩序和规则,这种秩序是自发生成的,具有历史的延续性和发展的可预测性。竞争最大的目的不再是私利,而是合作与分享。人们以知识作为最重要的资本,也作为最高的智慧,实现着社会的和谐与文明的进步。竞争通过自由与开放将经济引向繁荣的世界。

(二)推进市场化

LKC所提供的基本的、公共的秩序具有稳定性与持久性的特征。当其中优秀的因素或机制影响着集聚生成时,它可以使集聚自发稳定地持续下去;当其中抑制的因素或机制发挥作用时,集聚将陷入了发展的“泥沼”。比如,国内许多产业园区盲目引进所谓的新产业,构成自我封闭的产业体系(陈建军等,2009),与LKC脱节,使其失去了交易成本优势和创新学习的优势,难以与当地的文化制度形成根植性互动,从而缺乏应对危机和风险的抗压能力和化解能力,造成了资源的损失和浪费,无法发挥LKC的正效应。许多企业为了获取“政策租”,进驻到产业区,导致开发区的企业集群不具有一般意义上的产业集聚效应(郑江淮等,2008)。产业集聚的生成更多的是借助于政府的干预,在忽略了经济发展客观规律以及当地发展的比较优势的前提下,盲目借助政策、税收、环境等各种优惠条件对企业补贴,无法发挥企业的自发性,从而企业之间无法形成竞争合作机制,分工程度受限,知识资本增长停滞,更不用说产生所谓的知识外溢效应,发挥正外部性和规模经济的作用了。最终出现产能过剩、重复建设、资源浪费、经济差距拉大等现象,陷入了路径依赖的负效应循环。

市场化的本质就是自由竞争与改革开放。中国市场制度的建立解放了久为落后制度所约束的生产力(吴敬琏,2011)。劳动分工的演进和市场范围扩大两者相互作用,是形成经济长期增长的根本动力(汪小娟,2006)。推动产业结构升级,促进产业集聚,最重要也是最根本的便是坚定不移地推进市场化建设,推进市场一体化,破除阻碍个人与企业自有竞争的各种制度性壁垒和藩篱;改善商业环境,降低个人创业、企业经营的成本;扩大市场交易范围,降低物流成本和交易成本,并为其提供基础设施和政策法律保障;时刻警惕地方保护主义和政府过度干预主义的抬头(范建勇,2004;梁琦,2004;蔡洪滨,2012)。

(三)提升人力资本

21世纪的生产更青睐那些头脑灵活、具有很强的问题解决能力、情感坚韧,以及能够在不断变化和高度竞争性的环境中与他人进行良好合作的人。在这一背景下,能力下降所带来的生活负担和社会负担将非常可怕,因此我们比以前更需要将人的潜力最大限度地发挥出来(艾里克·克努森,2006)。在美国及部分欧洲国家,高等教育的投资回报率一直在增长,其原因主要在于,现代经济的运转依靠的正是知识的有效运用,因此在这些国家,知识广博的人可得到应有的报偿(加里·贝克尔和吉蒂·贝克尔,2013)。人力资本积累水平的改善是提高劳动生产率从而提高全要素生产率的重要手段(蔡昉,2011),但人力资本的提升是一个社会系统性工程。从业人口的人力资本不仅由学校教育和工作培训决定,也取决于父母为他们的孩子在增强体质、培养习惯、数量价值观和增加技能方面所付出的努力(加里·贝克尔和吉蒂·贝克尔,2013)。人力资本水平的增加不仅可以使代际内的个体得到更丰富的知识存量(K),而且也能够提升个体的知识转化能力(S,m),从而提高全要素生产率,促进经济增长,为产业集聚的自发生成提供高水平的本地效应与迁移效应,促进流动性(受教育水平越高,越倾向于流动),使之集聚增速加快。

支撑经济发展的本质是知识资本。所谓的人口红利是基于低水平知识转化能力人口数量增加所产生的数量优势和规模效应,其知识量的增加是有限的,而且不可持续,从而输出的生产率也是低水平的。结构转型、产业升级的本质要求是知识转化能力的提升,由依附性创新转变为自主性创新。提升知识转化能力,就要加大人力资本的投资。一方面要注重教育资源的代际内公平配置,缩小地区间的差距;另一方面要注重教育资源的代际间的公平配置,提高社会流动性,促进机会公平(蔡洪滨,2011)。教育资源的公平配置与劳动力的自由流动,为经济的可持续发展和集聚循环累积效应的发挥提供了基础和保障(张文武和梁琦,2011)。

(四)培育企业家精神

自由演化的必要条件是个人的首创精神,如果缺少这种精神成为事实(这一点常常遭到否认),那么无论在任何地方都有生命力的文明也不能得到生长(哈耶克,2012)。创新精神既是社会进步与经济发展的结果,同时也作为其前提。企业家行为都无中生有地创造了新的信息,这种创造是在最初采取企业家行为的人的头脑中产生的(赫苏斯·韦尔塔·德索托,2010)。企业家精神本质上就是创新精神,基于已有的知识量,根据个人的禀赋与才能,对未知不确定性做出大胆的探索,并愿意为此担当风险与承担责任。知识创造的过程具有原发性与自主性,它为知识量的拓展提供着最为基本的动力与资源。

人们普遍认识到,产权是保护企业家精神兴旺的关键。产权制度营造了一个稳定的、可靠且激励相容的商业环境,在这样的环境中,人们不必担心会遭到公共或私人的掠夺,个人有激励“投注”于种种新的创意,并且有能力让这些创意变成现实。有两个层面的企业家精神对经济发展来说十分重要。较低的一层,我们称之为“生产层面”,它与提高生产力(创新)和更好地满足消费者需求(套利)的生产技术投资有关。较高的一层,我们称之为“保护层面”,它创建保护技术,确保公民的私有财产(治理)不被他人掠夺。在政府不能或无法保护公民免遭私人掠夺的发展中国家,“制度企业家”设计了产权保护的私人机制,为生产性企业家精神的生存提供所需的安全保障(彼得·里森和彼得·波特克,2011)。制度企业家可以分为两大类,第一类是理论型的制度企业家,他们给我们提供思想,改变我们的观念,塑造我们的文化;第二类可以叫做实践性的制度企业家,他们是作为政治家在改变社会(张维迎,2014)。

经济的发展,在一定程度上体现为人的思想理念上的进步。企业家精神一方面支撑着人们思想理念上的进步,通过对未知的敬畏以及向往促使人们不断地去尝试、探索,从而发现新的增长点,创造出经济的奇迹;另一方面则通过不断地政治、文化等领域的改革,推动文明的发展。当下的中国不仅要培育经济领域的企业家精神,还要培育制度领域、文化领域的企业家精神,为良性的产业集聚提供源源不断的活力与保障。

注释:

① 依据曼森法则(Cortes et al.,1974):正向路径/[1-(正向路径)×(反馈路径)]。与系统的输入相乘,就等于系统的输出。

② E-1 为引入的延迟算子(delay operator),读作“E的倒数”,E-1 将变量Yt变为Yt-1。E为加速算子(advanced operator),即E1,E1将变量Yt变为Yt+1。为方便起见,我们将E1写成E,不把上标标出。

③ △-1为积分算子,读作“△的倒数”,△-1表示变量在两个时点上值的和。△为差分算子,△表示变量在两个时点间的差。两种算子互为倒数,即△-1△等于单位算子I。

④ 按照李嘉图的论述,所谓比较优势就是不同国家生产同一种产品的机会成本差异。该差异的主要来源是各国生产产品时的劳动生产率差异(参见:林毅夫,李永军.比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展[J].管理世界,2003(7):21 -28)。比较优势战略使得经济发展在每个阶段上都能发挥当时资源禀赋的比较优势,从而维持经济的持续增长并提升资禀赋的结构(参见:林毅夫,蔡昉,李周.比较优势与发展战略—对“东亚奇迹”的再解释[J].中国社会科学,1999(5):4 -20)。在文中,笔者将比较优势发挥在知识资本的K、△-1、S、m值的转化所表现出的分工不同领域、阶段生产率的差异上。

⑤ 为什么迁移主要是年轻人从事的活动?有两个方面的原因可以解释这个问题。首先,一个人越年轻,那么他或她从一项人力资本投资中获得收益的时间就会越长,同时这些收益的现值也越高。其次,相当大一部分迁移成本都是心理成本,这些成本主要与以下几个方面有关:离开一些朋友;失去与原来社区的联系;失去因熟悉原有的工作而具有的一些好处。随着劳动者的年龄增大,他们与社会之间的联系会更加紧密,所以,与迁移相关的心理损失会变得越来越大(罗纳德·G·伊兰伯格,罗伯特·S·史密斯,2011)。当然,迁移的先决条件在于迁移者必须确定何处存在机会以及这种机会到底有多好。对于受过良好教育的人为什么要迁移的解释是,受过良好教育的人往往受机会的驱使,而这种机会所产生的收益要大于他所要损失的成本。

参考文献:

[1] 陈建军,黄洁,陈国亮.产业集聚间分工和地区竞争优势—来自长三角微观数据的实证[J].中国工业经济,2009(3):130 -139.

[2] 范建勇.产业集聚与地区间劳动生产率差异[J].经济研究,2006(11):72 -81.

[3] 梁琦.分工、集聚与增长[M].北京:商务印书馆,2009:1.

[4] 阿弗里德·马歇尔.经济学原理[M].廉运杰,译.北京:华夏出版社,2012:229.

[5] 梁琦.分工、集聚与增长[M].北京:商务印书馆,2009:61.

[6] 考特尼·布朗.图解代数:用系统方法进行数学建模[M].郭茂灿,译.上海:格致出版社,上海人民出版社,2013:21.

[7] 周波.知识交易及其定价研究[D].上海:复旦大学,2006:23-33.

[8] 哈耶克.作为一种发现过程的竞争—哈耶克经济学、历史学论文集[M].邓正来,译.北京:首都经济贸易大学出版社,2014:48.

[9] R·考恩,N·杰纳德.创始者的演化网络[M]//.乌韦·坎德特纳,弗朗哥·马意雷尔巴.创新、产业动态与结构变迁.肖兴志等,译.北京:经济科学出版社,2013:144.

[10]杨小凯.经济学—新兴古典与新古典框架.张定胜译[M].北京:社会科学文献出版社,2003:12.

[11]刘培林,张鹏飞.发展的机制—企业家和创新者的自我发现[M]//吴敬琏.比较.北京:中信出版社,2014(3):219-220.

[12]道格拉斯·C.诺斯.经济史上的结构和变革.厉以平译[M].北京:商务印书馆,2009:227.

[13]罗恩·马丁.经济地理学中的制度方法.载于埃里克·谢泼德,特雷弗·J.巴恩斯主编.经济地理学指南,汤茂林等译[M].北京:商务印书馆,2009:97.

[14]戴维·诺克,杨松.社会网络分析(第二版).李兰译[M].上海:格致出版社,上海人民出版社,2012:90.

[15]加里·贝克尔.人类行为的经济分析.王业宇,陈琪译[M].上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2008:151.

[16]米罗斯拉夫·N·约万诺维奇.演化经济地理学—生产区位与欧盟[M].安虎森,译.北京:经济科学出版社,2012:210.

[17]兰德尔·S·克罗茨纳,路易斯·普特曼主编.企业的经济性质[M].孙经纬,译.上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2015:179.

[18]李君华.学习效应、拥挤性、地区的分工和集聚[J].经济学(季刊),2009(4):787 -812.

[19]约翰·奎格利.城市化、集聚效应和经济发展[M]//陈叶盛,译.吴敬琏.比较(第47辑).北京:中信出版社,2010:16.

[20]Stigler,G.The Economics of Information[J].Journal of Political Economy,1961,69(6):213-225.

[21]H·培顿·扬.个人策略和经济结构—制度的演化理论[M].王勇,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,2004:2.

[22]张少军,刘志彪.全球价值链模式的产业转移—动力、影响与对中国产业升级和区域协调发展的启示[J].中国工业经济,2009(11):5-15

[23]刘伟.发展方式的转变需要依靠制度创新[J].经济研究,2013(2):8-10.

[24]刘伟,苏剑.“新常态”下的中国宏观调控[J].经济科学,2014(4):5-13.

[25]黄群慧.“新常态”、工业化后期与工业增长新动力[J].中国工业经济,2014(10):5-19.

[26]霍米·卡拉斯.中国向高收入国家转型—避免中等收入陷阱的因应之道[M]//吴敬琏.比较(第52辑).北京:中信出版社,2011:102,116.

[27]弗里德利希·冯·哈耶克.个人主义与经济秩序[M].邓正来,编译.上海:复旦大学出版社,2013:15.

[28]弗里德里希·奥古斯特·哈耶克.自由宪章[M].杨玉生,冯兴元,等译.北京:中国社会科学出版社,2012:17.

[29]范建勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚优势—兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004,(6):39-51.

[30]梁琦.产业集聚的均衡性和稳定性[J].世界经济,2004(6):11-17.

[31]蔡洪滨.建设整合高效的全国统一市场——“十二五”时期经济转型的关键[M]//吴敬琏.比较(第58辑).北京:中信出版社,2012:8-11.

[32]吴敬琏.经济学与中国经济的崛起[M]//吴敬琏.比较(第55辑).北京:中信出版社,2011:12.

[33]汪小娟.理解开放与增长[M]//吴敬琏.比较(第26辑).北京:中信出版社,2006:9.

[34]艾里克·克努森,等.经济学、神经生物学和行为科学的综合视角——培养美国未来的劳动力[M]//吴敬琏.比较(第26辑).北京:中信出版社,2006:171.

[35]加里·贝克尔,吉蒂·贝克尔.生活中的经济学[M].章爱民,徐佩文,译.北京:机械工业出版社,2013:175.

[36]彼得·里森,彼得·波特克.双层面企业家精神与经济发展[M]//吴敬琏.比较(第55辑).北京:中信出版社,2011:88.

[37]赫苏斯·韦尔塔·德索托.奥地利学派:市场秩序与企业家创造性[M].朱海就,译.杭州:浙江大学出版社,2010:25.

[38]张维迎.理念的力量[M].西安:西北大学出版社,2014:242.

Abstract:The elements of traditional economic growth theory, for example the capital,the land,and the labor,are presented in the law of diminishing returns.But as the core element of the new economic growth theory,the knowledge has the advantage of increasing returns. The article introduces the concept of generalized knowledge capital, and takes knowledge as the key variable of economic growth.From the stock of knowledge and knowledge transfer capabilities, the paper proposes a “knowledge capital - the division of labor - agglomeration” cycle accumulated mechanism,reinterprets formation mechanism of industrial agglomeration from the perspective of intellectual capital, and points out the foundation and conditions of Chinese industrial agglomeration under the new normal.

Key words:generalized knowledge capital; industrial agglomeration;endogenous growth mechanism;division of labor

(责任编辑:张曦)

——基于《德意志意识形态》的分析