自主创新、协同研发与外国技术

徐茉

摘 要:创新是经济增长的核心,研究制约我国区域技术创新效率的内外部影响因素,对于建成自主创新型国家具有重要的理论和现实意义。文章通过应用随机前沿模型,基于全国各地区规模以上工业企业的面板数据,实证测算了各地区技术创新效率,并从区域创新网络系统的角度,主要考察了自主创新、协同研发与外国技术对创新效率的影响。研究发现:我国区域技术创新效率处于较低水平,自主创新能力较弱,协同研发对技术创新效率的影响不显著,而外国技术却有着显著的正向影响,这反映出我国产学研合作平台建设有待完善;东中西部地区的创新能力差异在进一步缩小;教育水平对技术创新效率产生负向作用,这表明我国的教育体制存在严重问题,改革教育体制势在必行。

关键词:自主创新;协同研发;外国技术;随机前沿模型

中图分类号:F 270 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2016)02-0141-05

0 引 言

创新是产业优化升级的重要手段。为了实现创新驱动发展的战略目标,近年来我国加大对科技活动的投入力度,2009—2013年,我国R&D经费支出总额和R&D人员全时当量年增长率分别为19.58%和11.45%,2013年分别

到达了11 846.6亿元和353.3万人/年,R&D经费增长率和投入总额位居世界前列,但是R&D的高投入与低产出形成鲜明对比,这使得科研人员开始关注研发过程中的效率问题。王锐淇等(2010)[1]利用SFA模型对我国区域技术创新效率进行测度,结果表明:虽然我国技术创新资源的投入数量在不断增加,但利用效率不高;关祥勇等(2011)[2]运用DEATobit分析区域创新环境对创新效率的影响,认为劳动者素质的提高有利于提升区域技术创新效率;史修松等(2009)[3]的研究发现中国区域创新效率总体水平不高,区域差异较为明显;白俊红等(2009)[4]的研究表明中国当前区域创新网络系统建设并不理想。

事实上,自从Cooke(1992)[6]首先提出区域创新网络系统概念以来,便引起了学术界的广泛讨论,国外学者对其内涵和类型做出了不同的解释,主要强调地理位置上相临近的主体间的知识溢出与协作效应。我国学者也从不同的角度入手,对区域创新网络系统开展理论研究。盖文启(2002)[7]着重阐明创新网络和创新环境在区域创新网络系统中发挥的作用;刘惠萍(2013)[8]从动态的角度,对区域创新网络系统内部各要素间的相互作用关系进行分析,引入“系统思考”的理念,提出了3个关键的区域创新网络系统运行机制;吕国庆等(2014)[9]从经济地理学的视角出发,对区域创新网络系统的结构、属性及演化特征进行研究。在国内外相关学者研究的基础上,文章认为区域创新网络系统是以企业自身为建设主体,高校与科研机构以及国外先进技术为源泉动力,政府为支撑平台,三者有机结合的区域系统性网络工程。在创新手段上,主要是以自主创新为主,协同研发与外国技术为辅。

文中基于我国各地区规模以上工业企业的面板数据,对各省份的技术创新效率进行测度并分析其影响因素,与前人的研究相比,主要在以下方面做了拓展:一是主要从区域创新网络系统的角度搭建研究框架,这使得研究更具有科学性和系统性;二是在分析影响因素时,从内因和外因、主要手段与辅助手段入手,全面分析了影响区域技术创新效率的因素,明确制约我国技术创新能力发展的原因,这对于进一步提升区域技术创新效率,改善区域创新环境具有重要的理论指导意义。

1 模型构建与效率界定

1.1 模型建立

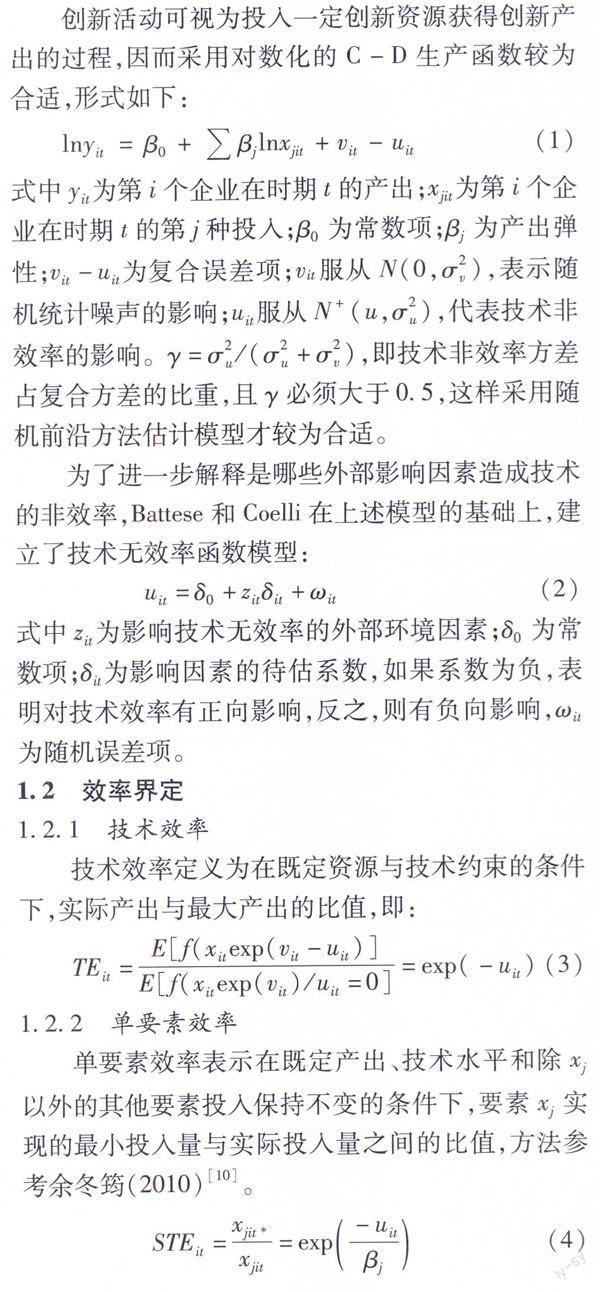

创新活动可视为投入一定创新资源获得创新产出的过程,因而采用对数化的C-D生产函数较为合适,形式如下:

2 变量与数据说明

2.1 变量选择

有关创新活动中的投入变量,主要包括R&D人员和R&D费用,R&D人员选取企业研发人员全时当量;R&D费用采用企业研发经费内部支出。至于创新活动中的产出变量,选用体现技术导向创新成果的有效发明专利数和反映市场导向创新成果的新产品销售收入来表示。

影响创新效率的因素,主要从内外2个角度进行分解,采用单要素效率衡量企业内部的自主创新能力,而外部环境因素主要包括:

1)协同研发。与高校、科研机构的合作有利于创新系统内部知识的共享与信息的融合,文中用企业委托高校和科研机构进行研发活动的经费支出占总支出的比重表示。

2)外国技术。合理地改造外国技术有助于提升本国企业的创新效率,文中采用吸收和改造外国技术费用占总费用的比值表征。

3)政府支持。政府的资金扶持对企业创新活动的开展是一把“双刃剑”,文中用政府资金占企业研发经费内部支出的比重表示。

4)地理位置。东中西部地理位置的差异造成创新能力的不同,文中采用地区虚拟变量,“1”表示东部地区,“0”表示中西部地区。

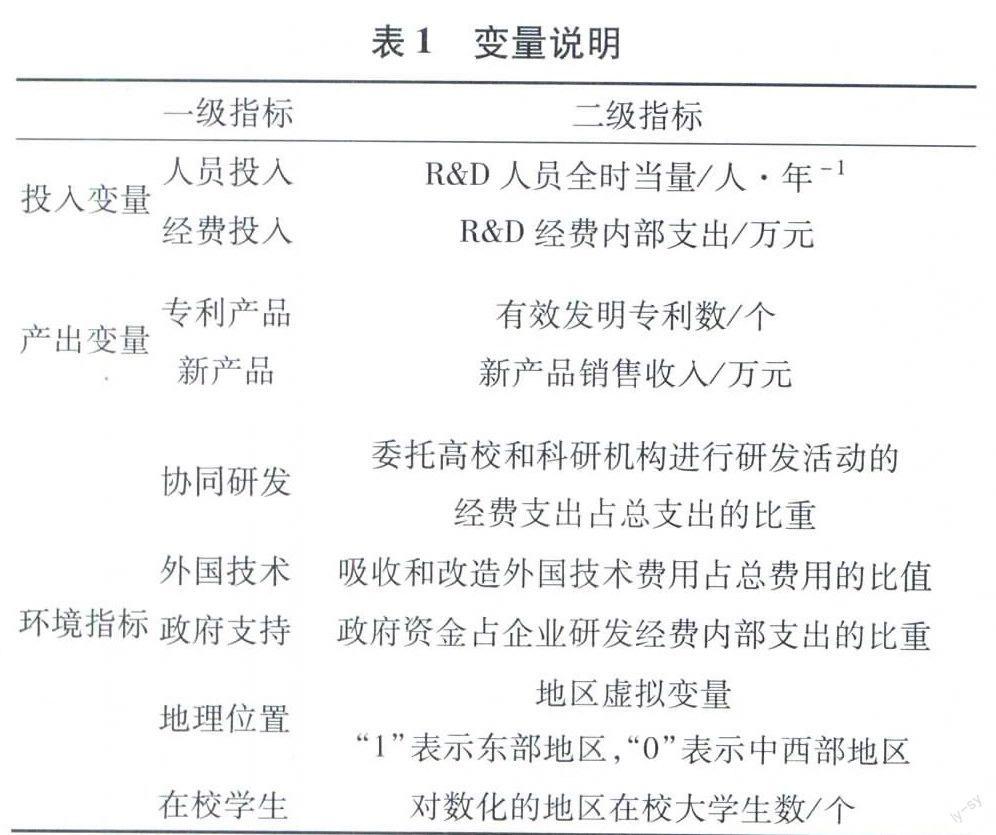

5)在校学生。创新生产需要高素质人才的投入,利用经对数化的地区在校大学生数量表示。表1给出了上述变量的说明。

2.2 数据说明

文中所使用的原始数据来自2010、2012、2013和2014年各期的《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。由于统计口径不同,未包含2011年数据,西藏、青海、内蒙古、海南、甘肃、宁夏和新疆数据存在缺失,分析中暂不予以考察。

3 效率测算

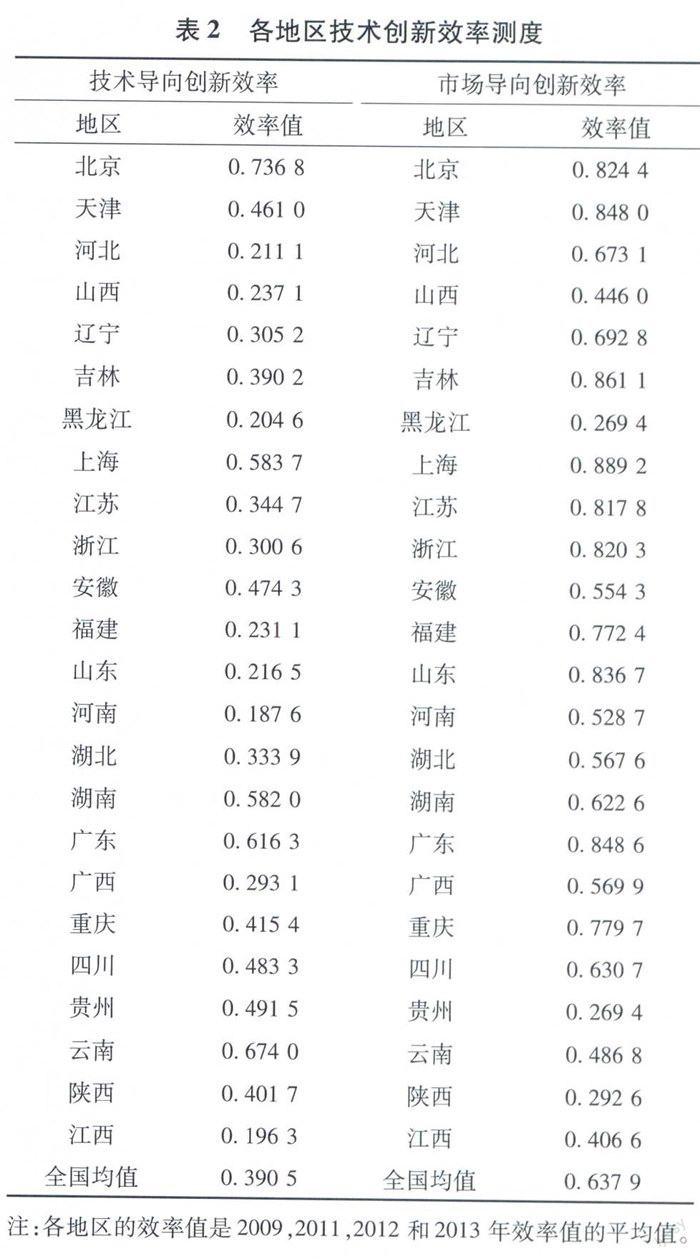

利用Frontier4.1软件,分别测算各地区技术导向和市场导向的创新效率,结果见表2.

全国技术导向创新效率的平均水平为0.390 5,其中北京、云南和广东分别位于前3位,均在0.6以上。同样是高效率,广东的高投入高产出与云南的低投入低产出形成鲜明对比。市场导向的效率均值为0.637 9,上海、吉林和广东位列全国三甲。上海和广东均为多投入多产出,而吉林则表现为少投入多产出。

对比结果发现,一方面,东西部均有处于技术导向高效率的地区,这与传统认识有所差异。仔细研究不难发现,那些高效率的西部地区,它们的投入产出较小,而效率测度的又是相对值,进而导致效率水平较高,这也表明了东中西部地区技术创新能力的差异在缩小。另一方面,市场导向创新效率明显大于技术导向创新效率,原因主要在于产出变量的不同,企业进行研发活动,目的是通过新产品占领市场,申请专利只是保护知识产权的一种方式,并不是企业的最终目标,企业更愿意通过技术保密的手段获取垄断优势,因而以专利为因变量所测度的效率值较低。

4 效率影响因素

4.1 内部因素

基于公式(4),计算出各地区在技术导向模型与市场导向模型下的单要素效率,见表3.

从技术导向的单要素效率结果来看,劳动和资金效率较低,分别为0.377 1和0.048 5,二者均具有1.65倍和19.62倍的增长空间。资金对创新效率的贡献远低于劳动,这表明存在大量研发资金闲置和错配的问题。市场导向的单要素效率中,劳动效率为0.236 2,资金效率为0.402 0,二者也具有3.23倍和1.49倍的增长空间。劳动效率低于资金效率,这说明市场导向创新活动并未充分激发研发人员的积极性,尚未明晰的研发奖励激励机制是导致创新低效率的主要原因。

比较两者结果发现,无论是技术导向还是市场导向的单要素效率数值均不高,这表明我国自主创新能力较弱,还存在较大的提升空间;同时,技术导向的劳动效率大于市场导向的劳动效率,市场导向的资金效率大于技术导向的资金效率。这表明:一方面,随着专利保护制度不断完善,企业更愿意投入更多的人力推广专利发明工作。另一方面,在社会主义市场经济制度的引领下,更加体现企业终极目标的新产品销售收入可以更好地利用研发资金的力量,推动企业创新活动的开展。

4.2 外部因素

对上文的技术导向模型与市场导向模型的外部影响因素进行估计,结果见表4.

协同研发(Cooperation)在两者模型结果中,均表现出对创新效率的影响不显著,这表明产学研合作平台对创新效率提高的作用不大。企业与高校、科研机构建立合作关系,目的是开发新产品、新技术;而高校、科研机构长久以来都以申请课题的多寡作为评定科研成果的重要指标,这与企业商业化的目标有所背离。另外,企业盲目追求先进技术,并未考虑到技术的适宜性,再加之人才队伍匮乏,未充分吸收新技术的核心,造成创新成果不足。因此,合理优化合作平台,完善科研评价指标体系,是今后的重点工作之一。

外国技术在技术导向和市场导向的回归结果中,均对企业的创新活动有显著的正向作用。企业因地制宜地改造国外技术,提升了区域整体的技术创新效率。此外,外商进入中国市场所带来的技术外溢,推动了本国企业研发资源配置的效率导向。同时也避免出现过分依赖外国技术的问题。

政府支持(Government)在技术导向创新中的效果不显著,但在市场导向创新中却产生了显著的负向影响。这表明,政府资助并未产生预期效应,却带来了挤占私人投资、抬高研发成本等问题,扶持资金错配和乱配的现象日益明显。一方面,政府需合理规制研发资金投入领域,实现研发资金效益最大化;另一方面,也需建立有效的监督和制约机制,改善创新活动的质量。

代表创新环境的地理位置(Location)在技术导向和市场导向的创新活动中,对创新效率的改善作用均不显著,这与白俊红(2009)等一系列文章中所提到的“东中西部地区创新效率存在显著差异”的结论有所不同,那么究竟是什么原因导致地理位置变量发生了变化?研究显示,随着相关扶持政策的推广,中西部地区有着崛起的趋势,因而地理位置在创新效率差异方面的影响并不显著。

体现地区教育水平的在校学生(Education)在两者的创新活动中,存在显著的负向影响,这可能与我国的教育体制存在密切联系。近年来,尽管我国不断地扩招大学生的数量,使得学生的教育水平有了明显地提高,但同时也产生了学生“质量”的下滑和大量“应试人才”的诞生,学生的自主创新能力和发明创造能力较弱,大大影响了我国技术创新效率的提高,这也与文中之前所提到的我国自主创新能力较弱,技术创新主要依靠外国技术的情况相吻合。

5 结 语

文中主要采用地区规模以上工业企业的研发数据,根据C-D形式的随机前沿生产函数,基于技术导向和市场导向2种创新活动,对我国区域技术创新效率进行测度,并对创新效率的影响因素进行分解,内部因素主要采用体现我国自主创新能力的单要素效率来表征,外部因素主要依据创新活动中的2大辅助手段、政府支持以及相关控制变量来实现。得到的研究结论有:

尽管我国的技术创新效率逐年提升,但由于其起点低,全国平均的创新效率水平不高,仍有很大的提升空间。究其原因:一方面,从创新效率的内部影响因素来看,我国自主创新能力较弱,在技术导向的创新活动中,资金效率是抑制我国创新效率提高的重要因素;而在市场导向的创新活动中,劳动效率是阻碍我国创新能力提升的关键原因。另一方面,从创新效率的外部影响因素来看,两大辅助手段之一的协同研发并未显著改善我国的创新效率,而另一辅助手段——外国技术,却有效地推动着我国创新水平的提高;政府的资金扶持并未对企业的创新活动带来积极影响;地理位置对扩大区域间创新能力差异的影响并不显著;我国教育体制的弊端日益明显,改革教育体制势在必行。

参考文献:

[1] 王锐淇,彭良涛,蒋 宁.基于SFA与Malmquist方法的区域技术创新效率测度与影响因素分析[J].科学学与科学技术管理,2010(9):121-128.

[2] 关祥勇,王正斌.区域创新环境对区域创新效率影响的实证研究[J].科技管理研究,2011(21):16-23.

[3] 史修松,赵曙东,吴福象.中国区域创新效率及空间差异研究[J].数量经济技术经济研究,2009(3):45-55.

[4] 白俊红,江可申,李 婧.应用随机前沿模型评测中国区域研发创新效率[J].管理世界,2009(10):51-60.

[5] 陈 伟,冯志军,姜贺敏,等.中国区域创新系统创新效率的评价研究——基于链式关联网络DEA模型的新视角[J].情报杂志,2010,29(12):24-29.

[6]

Cooke P.Regional innovation system:competitive regulation in the new Europe[J].Geoforum,1992,23(3):365-382.

[7] 盖文启.论区域经济发展与区域创新环境[J].学术研究,2010(1):60-63.

[8] 刘惠萍.区域创新网络关键运行机制的系统循环图设计[J].技术与创新管理,2013,34(1):1-4.

[9] 吕国庆,曾 刚,顾娜娜.经济地理学视角下区域创新网络的研究综述[J].经济地理,2014,34(2):1-8.

[10]余冬筠.区域创新的效率及模式研究——基于中国省际面板数据的随机前沿分析[D].杭州:浙江大学,2010.