考古所见莱州湾南岸地区元明时期制盐工艺

燕生东 赵守祥

摘 要:本文介绍了莱州湾南岸地区考古调查发现的元明时期盐业遗址情况,重点介绍了考古发掘出的地下卤水坑井、过滤沟、沉淀坑、盐灶以及盐工居住的房屋等遗存,并根据这些遗存复原了该地区包括制盐季节、原料、取卤与制卤方式、煮盐方式与场所在内的制盐工艺流程。通过对传世文献记录的梳理和比较,发现莱州湾南岸元明时期制盐工艺流程比较特殊,无论是制盐原料来源、取卤与制卤方式、盐灶,还是成盐过程,与已有的文献记录都有区别。

关键词:莱州湾南岸;元明时期;制盐工艺 中图分类号:K878.5

文献标识码:A 文章编号:1003—9864(2016)02—0003—15

一、引 言

渤海南部地区的莱州湾,西起广饶县支脉河口(一说今黄河口),东至莱州市虎头崖,岸线全长120多公里,是山东省最大的海湾。本文所述的莱州湾南岸地区主要包括了昌邑市、潍坊滨海经济开发区(原寒亭区)、寿光市、广饶市北部和西北部沿海平原。

莱州湾南岸地区不仅有海水、古澙湖(境内有古巨淀湖、清水泊、黑冢泊、别画湖)水、盐碱土等制盐原料,还有储藏丰富、盐度远大于海水的、容易获取、易于煮盐或晒盐的浅层地下卤水。在莱州湾南岸弯月形狭窄地带里,已探明浅层地下卤水总面积超过2千多平方公里,卤水资源总量超过80亿立方米,NaCl储量上亿吨。地下卤水浓度一般为5~15波美度,最高达19波美度,是海水的2~6倍(渤海湾海水浓度不足3波美度)。这里是北方沿海地下卤水储量最大、浓度最高的集中地区①,为盐业生产提供了极佳的原料。目前,该地盐业生产的原料仍是地下卤水。莱州湾南岸地区已成为中国沿海地区最大的盐业生产基地之一。地方文献上记载,明代中叶至清代,该地区主要是挖掘盐井提取地下卤水熬煮盐或晒盐;最近的考古发现表明,晚商至西周早期以及东周时期、汉魏时期、元代及明代中期前都是利用地下卤水煮盐。莱州湾南岸盐碱地上及洼地、沼泽、河畔内生长着的柽柳、芦苇、茅草等植物都是煮盐的好燃料。滨海平原面积广阔、地势平坦,淤泥粉砂土结构细密,渗透率小,是开滩建场的理想土层。该地四季分明,年降水量仅600毫米左右,年蒸发量约2400毫米,远大于年降水量,光照充足,尤其在春季至夏初这段时间,气温回升快,风多且大,降水稀少,蒸发量很高,非常有利于盐业生产。

十多年来,文物考古部门在这一带进行了系统田野考古勘查工作,发现了龙山时期、殷墟时期至西周早期、东周时期、汉魏、唐宋及元明时期的上千处制盐遗存,并在配合基本建设工程和教学实习中大规模清理了若干处盐业遗址。考古发现和研究表明,殷墟时期至西周早期、东周时期以及元明时期为莱州湾沿岸地区的三个盐业生产高峰期。通过对包含地下卤水坑井、卤水沟、沉淀池、蒸发池、储卤坑、大型盐灶、工作间(烧火间)、巨型灶棚等多个完整盐业生产单元的制盐设施整体布局与结构分析,结合大量相关遗存的科学化验,我们曾大体复原了殷墟时期至西周早期的制盐工艺流程:春季,盐工带着生产和生活物资从定居地来到滨海平原,修挖或整修卤水坑井、卤水沟、沉淀池、蒸发池、储卤坑、大型盐灶、工作间(烧火间),搭建巨型灶棚(便于住居和保护盐灶);从坑井内提出地下卤水,经卤水沟流入沉淀池,卤水在此经过过滤、沉淀、净化,后再流入蒸发池内风吹日晒,形成高浓度的卤水;盐工把制好的卤水放入盐灶两侧的大型储卤坑;在椭圆形和长方(条)形灶室上搭设网状架子,网口内铺垫草拌泥,其上置放煮盐工具陶盔形器(圜底罐);在工作间内点火,往盔形器内添加卤水,卤水通过慢火加热蒸发后,再不断向盔形器内添加卤水,盐满至盔形器口沿时停火;待盐块冷却后,打碎盔形器,取出盐团块。当时的盐灶面积一般约40平方米,据计算,每个盐灶能置放200多个盔形器,每盐灶一次举火就获盐上千斤。仲夏雨季来临之前,盐工们把煮好的食盐运出,撤离制盐场所①。

东周时期盐业遗址群内均发现了数量较多的地下卤水坑井、沉淀坑、盐灶等制盐遗存。卤水坑井多成组出现,形状、深度和内部构造与晚商时期大体相同。所见的盐灶形体与结构也不同于前一阶段,规模小,面积在10平方米左右,此时的煮盐工具为大口圜底陶罐,与晚商、西周早期盔形器相比,形体硕大,容量大,是其5~10倍;器体较薄,陶胎内多掺合料(如夹砂等),器物内壁还拍印粗深的几何纹饰。当时的制盐流程大体为:盐工从坑井里提出浓度较高的地下卤水放在坑内净化,并稍加提高浓度,把卤水放到大型圜底瓮储存,修挖盐灶,在盐灶上置放煮盐工具——大口圜底陶罐(其下应有陶支脚支撑),再把卤水放在罐内慢火熬煮成盐。由于制盐场所内都发现了居住设施遗存、大量生活垃圾堆积及成片墓地,显示盐工们曾较长时期生活在滨海平原上,也说明当时的制盐季节应在收割燃薪后的秋冬季节以及春夏之交②。

考古发掘的汉晋时期制盐遗存主要有地下卤水坑井和草木烧灰堆积,说明当时的制盐原料仍然是地下卤水,成盐形式为煮盐。结合文献记录,当时煮盐工具可能为铜质或铁质盘、锅之类。

此外,在莱州湾南岸地区发现了元明时期盐场官署、盐业遗址(群)、铸造煮盐工具遗存以及盐工定居的村落、墓地,清理出地下卤水坑井、过滤沟、沉淀坑、盐灶以及盐工居住的房址等遗迹,还发现了一些与衙署、制盐工艺有关的碑刻材料。现就该地区元明时期(本文所述明代是指明中期之前)制盐工艺问题作些初步讨论。

二、考古调查所见元明时期盐业遗存

莱州湾南岸地区发现的元明时期盐业遗存数量比较多(图一),其分布区域与龙山时期、殷墟时期、周代制盐遗址(群)位置基本重合,距今海岸线多在20~40公里之间。

目前,已发现了盐场官署、制盐遗址(群)、铸造煮盐工具遗存及村落、墓地等与盐业有关的遗址40多处(图一)。

(一)盐场官署遗址

共发现以下4处。

1.广饶唐头营,为高于周围1米左右的台地遗址,面积约1万多平方米,遗物主要是建筑用材如砖瓦、石块等,还有黑瓷、白瓷以及青花瓷片。据村民介绍,上世纪中期还保存着一组高大的古建筑群。地方文献记载这里曾是元明清时期王家岗盐场的衙署。

2.广饶高港村,遗址为一高台地,近呈方形,面积20多万平方米,堆积厚达3米以上,包含了宋、元、明、清时期堆积,有灰坑、窖穴、房屋、寺院建筑。出土过宋元明时期铜钱、瓷器以及石雕莲花佛座、灰陶板瓦、滴水瓦、琉璃顶脊建筑构件以及元代“宣差提领所委差”铜官印。高港曾为宋元明清时期管理盐业的衙署所在地。

3.寿光官台村遗址,其东南发现了1处遗址,地表散布大量砖瓦等碎片。村北60米荒地内还发现两座元代残碑,均为青石制,一座仅剩碑座,碑身被埋入地下;另一座保存较好,碑帽、身、底座虽已分离,但相隔较近。据村民介绍,这两座碑原位于官台村中一座古建筑院内,上世纪六七十年代,村民整修房屋时,石碑被推倒、运出。碑帽前、后分别镂雕两龙,正面刻着篆体“创修公廨之记”铭文。石碑立于元“至治”三年(1323),碑文内容为“忠勇校尉山东东路都转运使司官台场盐司令武秀”修建官台公廨(署衙)的缘起和过程,以及修建厅室数量等内容,涉及到了官台场的位置、管辖范围、历史沿革、年产量等重要史料。该碑提及了周边的王家岗场、高家港场、固堤场。这里是元明时期官台盐场衙署所在地。

4.潍坊市滨海经济开发区固堤场、蔡家央子、林家央子遗址,周围发现了大量砖瓦、琉璃建筑构件等遗存。1936年完稿的《潍县志稿·金石卷》提及了固堤场村西北角的元顺帝至正三年(1343)立的“固堤场创建鼓楼记”碑,东部1公里白浪河西侧报恩寺内还有元顺帝至正十三年立的“大元国山东东路都转运盐使司固堤场创建报恩寺记”碑,碑铭均基本完好。由此说明,这里是元代固堤场所在地。此外,碑文中也提及当地制盐原料、燃料及煮盐方式,如“其地广斥”“斥衍而草繁”“以督民煎熬”。据《元史·食货志》《元史·百官志》和《大元圣政国朝典章·官制·盐务官》篇记载,山东盐运司下设3处分司,其中,乐盐分司5处,有官台、高家港、新镇、王家岗、固堤场。据《明史·户部盐法》等记载,山东都转运盐使司滨乐分司下仍保留着官台、王家岗、高家港、固堤场等。目前广饶县、寿光市、潍坊市滨海经济开发区还使用官台场、高家港、固堤场这些村镇名。从空间位置而言,广饶支脉河两侧盐业遗存应与王家岗盐场有关,小清河两侧盐业遗址属于高家港盐场,寿光官台周围及双王城盐业作坊群隶属于官台盐场;而西距固堤场17公里的周疃盐场群,西距固堤场6公里的韩家庙子盐场群,固堤场周围的盐场及昌邑的瓦城一带,属于固堤场管辖范围(图一)。

(二)制盐遗址(群)

主要发现在上述盐场管理机构的周围(图一),如在广饶北部支脉河、小清河两侧的东马楼、西马楼、三柳、东赵、东北坞、南河崖等村周围已发现了近20处元明时期遗址;在寿光双王城一带发现了8处;在潍坊市滨海经济开发区固堤场周围发现周疃村北、韩家庙子、林家央子、蔡家央子、烽台、东利渔以及昌邑瓦城等多处遗址。每处遗址规模不大,面积仅数千平方米。在寿光双王城07号遗址南部取土坑沟底发现了地下卤水坑井5口,SL9和SL36号遗址还暴露出比较规整的长方形和长条形坑沟遗迹,内堆满呈水平层理的白色淤沙土或粘土。遗址出露的遗物较少,多为黑瓷片、白瓷片、陶缸、陶瓮、烧土块以及铁盘、锅残碎块。通过发掘显示,这类遗址为当时的制盐场所。

(三)铸造煮盐工具遗存

发现以下两处。

1.广饶高港村东500米处,面积超过10万平方米,地表散见红烧土、炭渣、铁渣、碎铁块、冶炼烧结的琉璃渣、与冶炼锻造有关的遗物,还见砖、板瓦建筑构件以及白瓷片、黑瓷片等生活用具。

2.潍坊市滨海经济开发区韩家庙子11号遗址,面积约5千平方米,地面分布着成堆的碎铁块、炭渣、煤渣、烧土块,村民曾称这里为“铁牛”。以上两处遗址应是铸造和修补煮盐工具铁盘与锅的场所。

(四)村落遗址

制盐遗址群以南2~3公里内还发现多个规模较大的村落遗址。如广饶坡家庄、东北坞村西南、寿光双王城南部21号遗址、潍坊市滨海经济开发区周疃南遗址等,这些遗址规模较大,在20~100万平方米范围内;文化堆积厚,超过1米。地表上可以见到数量较多的石柱础、砖瓦、青瓷、白瓷、黑瓷器,陶瓮、盆、盘,及包含青蛤、文蛤、兽骨、草木灰的生活垃圾。还发现了房基和墓葬等遗迹。这些遗址应为盐工(灶户)居住的村落。

(五)墓地

此外,烽台、昌邑县东利渔、瓦城一带也发现过这个时期墓地。瓦城一带取土坑断崖上还发现了保存较好的成排墓葬,墓内木制葬具保存完好。这些应是盐工墓葬。

(六)出土遗物及年代

上述遗址地表普遍见有白瓷、黑瓷,青花瓷碗、盆、盏、杯以及陶瓮、陶缸、陶罐、青砖、板瓦、筒瓦等,部分还见铁锅、盘碎片,个别遗址内还见到青瓷、青白瓷。从遗物年代而言,主要是元代,大部分延续到明代中晚期。

三、考古发掘所见盐业遗存

2008—2010年文物部门对寿光双王城07、014A、014B、SS8号遗址进行了大规模考古发掘,清理面积超过上万平方米。发现了丰富的元明时期制盐遗迹,如地下卤水坑井、卤水沟与沉淀坑、长方形坑与圆形坑、盐灶、储硝坑、半地穴式房址及生活用灶等①。

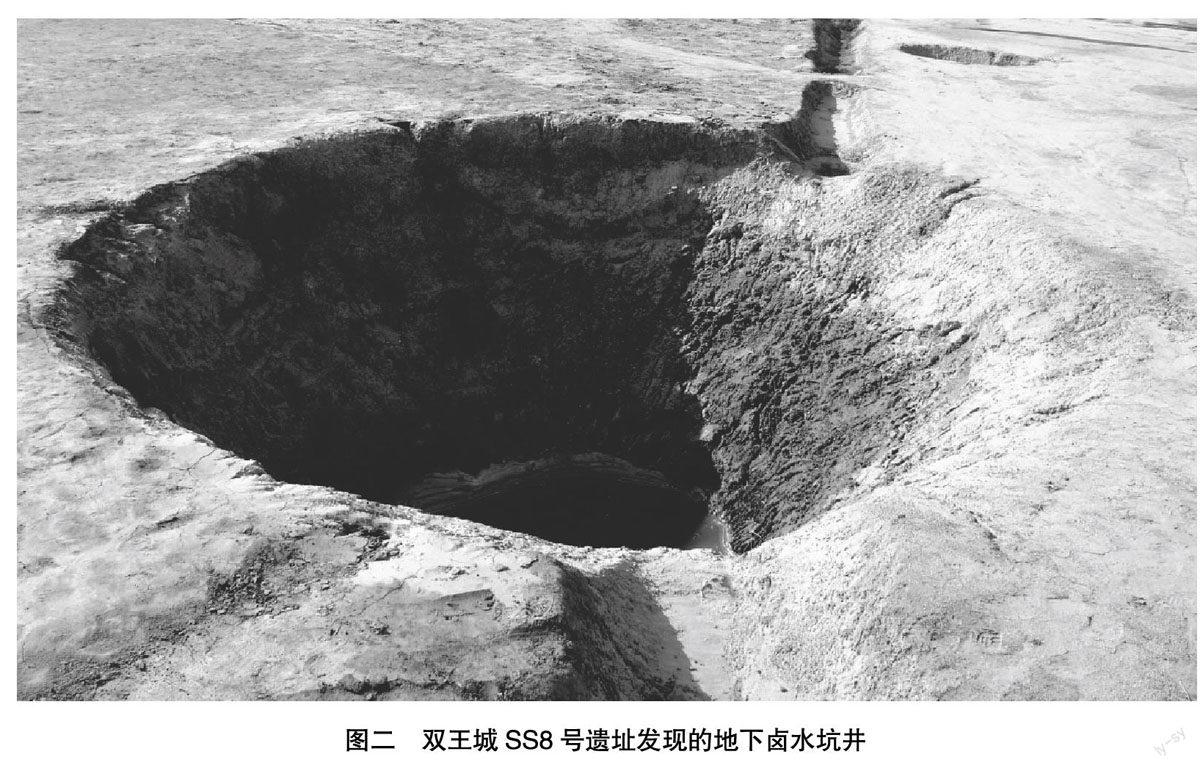

(一)地下卤水坑井

地下卤水坑井口平面呈圆形(图二),直径4~5米,坑井深在4米以上。井口约1.5米以下口径逐步变小。井口2米以下,井壁周边等距离置插木桩,木桩长1~2米,直径约0.10米,一端插入井底。以木桩为经,编入束状芦苇绳圈,围成井圈,井圈保存高度约2米。坑井底部再铺垫芦苇。如是,一方面便于渗集卤水,另一方面防止井壁塌陷、粉沙淤塞。由于木棍和芦苇常年浸泡在卤水里,多崭新如故。坑井内因常年积水,还形成紫黑色淤泥和灰绿色淤沙堆积。

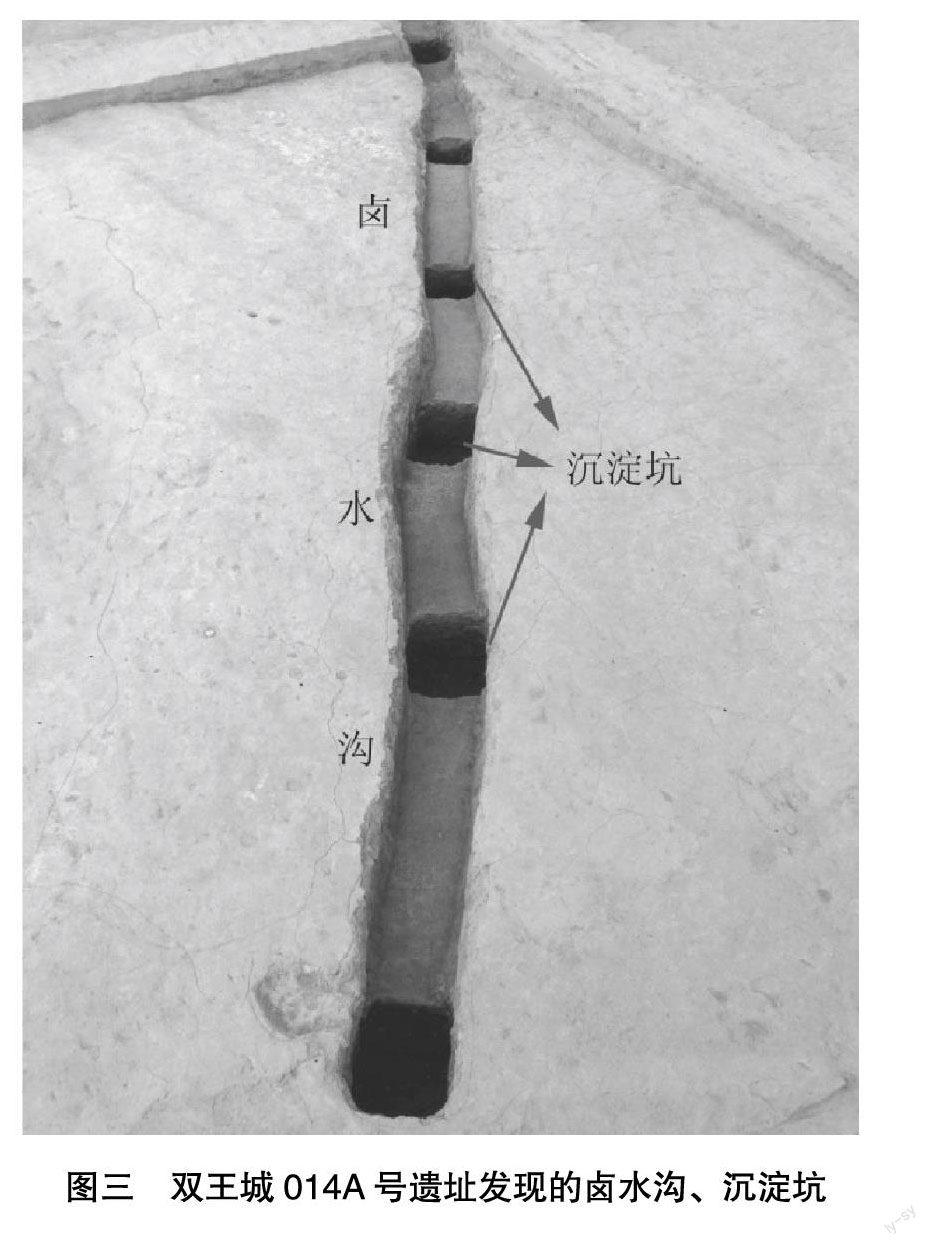

(二)卤水沟、沉淀坑、长方形坑、圆形坑

与地下卤水坑井相连的卤水沟呈直条和长条弧状(图三、四),发现数量较多。卤水沟为直壁,斜平底。沟宽在0.50~1.0米、深0.40~0.80米,总长者达40米以上。沟底部一端向另一端倾斜,便于卤水流动。沟底等距离分布着十几个长方形小坑,坑长0.80米、宽0.50米、深0.60米,坑与坑之间距离在1.5米以上,坑内堆积着倾斜的灰白色淤沙。看来,卤水在沟内流动时,淤泥、淤沙会沉淀到小坑,这样,卤水就会得到净化,这类坑可视为沉淀坑或过滤坑。部分卤水沟一端还连接着非常规整的大型长方形坑、圆形坑等,面积较大,在数十平方米,深0.5~1米左右。坑内一般堆积着呈水平层理的白色淤沙土和粘土。显然,这些坑也具有过滤与沉淀卤水的功能。

(三)盐灶

所见盐灶均位于卤水沟的两侧,数量较多,每个制盐遗址内清理出数十座盐灶(图四、五、六)。盐灶均为地穴式,即在地面下挖成工作间(烧火间、储卤处)、火门、火道、灶室、烟道等。灶室、烟道比工作间稍浅。根据规模而言,盐灶有大小之分。面积大者,多南北向,总长在5~10米,个别长度超过10米,一般由工作间、火门、火道、灶室、烟道组成。工作间平面多呈正方形,边长约2.5米,深在1.5米左右,一侧还有上下的台阶。工作间内可置放柴草和烧灰。靠近灶室的角落均有一浅坑,便于置放和固定存放卤水的大缸(瓮),SS8号遗址在工作间内就发现了一件完整陶缸(瓮)。面积小者,盐灶长度在3米以内,仅有工作间、火门、灶室。灶室,就平面形状而言,可分长方形和圆形(图七)两类,灶室面积较大者,长(或直径)约1.5~2米、宽1米、深0.8~1米;灶室面积较小,长(直径)在1米以内、宽0.3米左右。连通工作间和灶室的火道,多烧制坚硬,有些在火门口两侧置放筒瓦或砖。灶室周壁被烧成砖红色、暗红色,有的灶室内还有铁盘残片。烟道呈长条形,长者达数米。烟道由灶室一端向外倾斜,便于烧火和火焰流动。个别烟道上还有圆形或方形小型灶室,可能是利用烟火来预热卤水或加热淡水供盐工饮用。就灶室形状和有关遗存而言,当时的煮盐工具应是长方形铁盘和圆形铁锅。在014A号遗址发现的盐灶还多两座并列为一组。

多数灶室周壁烧制松软,可能是受火时间不长。盐灶内工作间和灶室内均塞满了草灰堆积,草灰纹理非常清晰,应没有被扰动过。从堆积断面看,工作间内也未见清理和二次搬运草灰现象。可见,每座盐灶使用时间比较短,连续煮完几锅盐后就废弃。此外,煮盐后的草灰均废弃在盐灶内,没有被利用的现象,其他区域内也未见到特殊的积灰堆积与放置草灰的地方,也未发现两坑相连的淋卤坑和储卤坑。从这些现象上分析,也就排除了当时利用草灰取卤、淋卤的可能。

(四)储硝坑

在盐灶一侧还发现少量规整的圆形小坑(图八),直径在1米以内、深约0.8米。014A号遗址储硝坑周壁贴挂着白色钙化物;07号遗址一个坑内堆满白色钙化物。在014A号遗址Z5火门口还发现一段长0.3米的管状钙化物。这些白色钙状物呈蜂窝状,质量较轻。卤水在熬煮过程中会析出硝酸盐、碳酸钠和碳酸镁类,即硝碱类。硝碱在古代是软化兽皮、制造纸张和火药的重要材料。估计蜂窝状白色钙状物内是硝碱被水溶解后所形成。说明,上述圆形小坑可能为专门收集和储放硝碱使用的。

(五)半地穴式房址和生活用灶

在发掘区还发现数座半地穴式房址和生活用灶。半地穴式房址深在半米以上,室内还保存活动面、烧火间、灶以及与灶火道相连接的火炕。生活用灶比盐灶规模较小,灶室直径在0.5~1米(图四)。由于较长时间频繁使用,灶室周壁颜色多呈砖红色,烧制坚硬程度也明显高于盐灶室。居住区域周围(包括整个制盐场所)所见生活垃圾较少,估计盐工在盐场居住和生活时间也不会太长。仲夏与秋初,该地区地下水位较高,地表以下0.5~1米就见到水,冬季、初春季节则寒冷多风、干燥,地下水位下降。单就从半地穴式房址来看,当时的制盐季节应集中在春末夏初及冬季。

四、制盐工艺流程复原

通过对以上考古调查发现和发掘的制盐遗迹及相关遗存的科学化验,结合碑文记录、当地气候、地下水位变化情况,可复原莱州湾南岸地区元明时期的制盐流程(盐工工作流程):春末夏初(仲夏雨水到来之前)或者冬季,盐工们从附近居住地来到滨海平原,掘挖坑井、卤水沟、过滤坑、沉淀坑,并修筑和搭建临时居住场所;盐工从地下坑井提出浓度较高的卤水,倒入卤水沟,水在沟内流动过程中淤土淤沙就会沉淀于长方形小坑内,卤水得到了净化,或者让卤水流向大型长方形坑、圆形坑内沉淀、过滤;把制好的卤水存放在陶缸(瓮)内;在卤水沟两侧的地表下挖筑成工作间(烧火间)、灶室、烟道等;从盐场管理部门内领取煮盐的铁盘和铁锅并放置在灶室上,把灶室旁的陶缸(瓮)内卤水舀入长方形铁盘或圆形铁锅内,点火熬煮;在熬煮过程中,撇刮漂浮在上面的硝碱,放入坑内或其他器皿中单独保存,以作它用;不断向铁盘或锅添加卤水,并把灶室的草灰掏出放在工作间,待锅盘内满盐后,就停火,把盐挖(倒)出;熬煮的草灰弃放在灶室和烧火间内,连同盐灶下次不再使用。盐工把煮好的食盐集中运走,并返回住居的村落。根据灶面大小判断,大盘(锅)每次可出盐上百斤,而小锅盘每次出盐约二三十斤左右。

五、文献记录的元明时期海盐生产流程

制盐工艺问题主要涉及到制盐原料来源、如何获取原料、如何制卤(即提高卤水浓度)、如何成盐以及制盐场所、季节等。元明时期文献资料详细记录了我国东部沿海地区盐业生产流程。

(一)元代《熬波图》中的制盐流程

现存第一部关于海盐生产的专门著作是元惠宗元统二年(1334)松江华亭县下砂盐场官员陈椿编纂的《熬波图》。全书原有图52幅,现存47幅,每图附有标题、文字说明和诗歌题咏,详细描绘了当时制盐工艺的具体流程。

《熬波图》一书标题内容为“各团灶座、筑垒围墙、起盖灶舍、团内便仓。(在团内)里筑灰淋、筑垒池井、盖池井屋。开河通海、坝堰蓄水、就海引潮、筑护海岸、车接海潮、疏浚潮沟、开辟摊场、车水耕平、敲泥拾草、海潮浸灌、削土取平、棹水泼水、担灰摊晒、篠灰取匀、筛水晒灰、扒扫聚灰、担灰入淋、淋灰取卤。卤船盐船、打卤入船、担载运卤、打卤入团。樵斫柴薪、束缚柴薪、砍斫柴玍、塌车 车、人车运柴、 车运柴。铁盘模样、铸造铁柈(盘)。砌柱承柈(盘)、排湊盘面,炼打草灰、装泥柈(盘)缝。上卤煎盐、捞洒撩盐、乾(干)柈起盐、出扒生灰。日收散盐、起运散盐”①。根据文意,可把当时制盐工作程序归纳为:并灶建团、开辟摊场、引纳海潮、挖筑淋坑、晒灰取卤、淋灰制卤、运卤至团、收割柴草、铸造铁盘、建灶架盘、煎炼成盐、扒晒草灰等②。

并灶建团。“归并灶座,建团立盘”,盐户集中居住,以灶为生产单位,两灶或三灶为一团。团内筑凿池井,盛贮卤水,起盖灶舍,盖造盐仓,团外筑垒围墙,周挖壕堑。团由官军把守、巡逻,防止走私食盐。

开辟摊场。在滨海一带平地上修摊建场(古时取卤、制卤的场所往往被称为摊场、亭场),经牛犁翻耕,敲泥拾草,削土取平,铺垫踏压等反复加工,让摊场如镜面光净,平坦。摊场周围及中间修挖水渠沟,供引海水用。

引纳海潮。在海边修建堤坝和月河,就海开河,引潮入港,储存海水。再用车戽接运至摊场,把海水引入摊场沟渠内。

晒灰取卤。在摊场均匀铺上草灰(或土灰),舀取沟渠海水撒泼入灰内,让草灰汲取海水盐分,晒干草灰,再撒泼入海水,再晒干,反复多次,灰中的盐分会逐步增加。

挖筑淋坑。在摊场内修挖方形的灰淋坑(灰垯),灰垯旁掘出圆形受卤坑,二者相通,受卤坑比灰淋坑位置要低,要深,便于承接淋出的卤水。这两类坑周壁都用土块筑垒,底部需经反复踩压加工以防渗漏。

淋灰制卤。把晒好的灰土扫聚起来,挑入灰淋坑中,“用脚蹅踏坚实”。再往其上浇海水,灰淋下面便有卤水通过管道流往旁边的受卤坑内(图九)。此外,《熬波图》中还介绍了削(刮)土取卤、淋土制卤之法,削(刮)土就是把海水浸漫的海滩地上经过日晒以后含盐分较多的表层咸土刮聚在一起,放入淋坑内,然后用海水浇淋,也能得到盐度很高的卤水。

建灶架盘、煎炼成盐。把在摊场上取得的高浓度卤水集中运至团内池井内储存。在地面垒砌盐灶,拼凑铁盘面(每面用生铁数千斤以上,直径数米或十几米),架盘上灶,将卤水引入盘中,点燃柴薪煮煎(图十)。水蒸发盐正在结晶中可将“欲成未结胡(糊)涂湿盐”捞出,置于铺有竹篾的撩床上沥干成盐;或待盘内卤水蒸干,结晶成盐后“再捞出”。

扒晒草灰。盐灶内草灰还要及时扒出,集中后再运至摊场,用来取卤、制卤。

《熬波图》所载的制盐工艺,尤其晒灰取卤、淋灰制卤及熬煮成盐法几乎被明清时期沿海地区各省盐业(法)志、各县府志内所转录。

(二)明嘉靖《两淮盐法志》中的制盐工艺

明嘉靖三十年(1551)两淮巡盐御史杨选、两淮都转运盐使陈暹撰修的《两淮盐法志》一书中也用文字和图录描绘了淮河两岸制盐流程①。虽然比较简略,但用灰取卤、淋灰制卤、上卤煎盐(图十一)等方式与《熬波图》几乎一致。从图来看,当时煎盐之锅盘直径明显要小于元代浙江一带,而女性也直接参与了煮盐。

(三)明万历《山东盐法志》等中的制盐流程

明万历十八年(1590)查志隆编撰,徐琳续辑的《山东盐法志》卷二“煎晒源委”中比较详细地描绘了山东沿海制盐流程。

然煎之(盐)之法,率以天时为本,而成之以人力。每岁春夏间,天气晴明,取池卤注盘中,煎之。盘四角榰(木柱)为一,织苇拦盘上,周涂以蜃泥。自子至亥谓之一伏火。凡六干,烧盐六盘,盘百斤,凡六百斤,为大引盐一,余二百斤。诘旦,仍出坑灰摊晒亭场间。至申,俟盐花浸入灰内,仍实灰于坑以取卤。其试卤必以石莲投之卤中,沉而下者为淡卤,浮而横侧者为半淡卤,煎之费菹薪,必浮而立于卤面者,乃舀入盘煎之,顷刻而就。将干仍投以皂角数片,盐始凝结。至于积灰,则又以年久为良,卤水渍润,出盐尤多。然久旱则潮气下降,上燥而盐不生花。久雨则客水浸溢,亭场沾湿,晒灰反致销蚀。故以灰取卤,必雨旸时若,而后盐始丰。

若夫晒盐之法,其取卤则又有灰淋、土淋之殊。土淋之法,以畚锸起咸碱潮滩土晒干,实土,池中,注水取卤,如灰淋法。每灶各砌砖石为大晒池,旭日晴霁,挽坑井所积卤水渗入池中曝之。自辰逮申,不烦铛鬻之力,即可扫盐以输官,少阴晦则绝无盐。故海堧之场多晒盐,而场去斥卤远者多火盐,盐品以散为上而盐次之”。②

据文意,山东沿海地区制盐原料有海水、盐碱土(潮滩土)、潮气上泛的盐花等。获取卤水的方式有摊灰取卤,草灰汲取的“盐花”出自洒泼的海水或者地下咸水上泛;文中还提及了刮土取卤法。制卤有灰淋和土淋之法,二者方法相同,只是原料不同而已。文中还介绍了用石莲子试卤,验证卤水浓度,待卤水达到一定浓度后煮盐才省工、省柴;在煮盐过程中利用皂角可促使食盐结晶、凝结。

文中提及盐业生产为春夏期间。铁盘有四角,说明盘是方形,每盘每次出盐百斤,说明铁盘规模也不是很大。这些与考古发现基本相同。但在四角旁立木柱,织苇拦盘,涂以蜃泥防漏,在考古现场并未发现相关遗迹。

文中还提及晒盐之法,所用原料为灰淋或土淋后的卤水,晾晒池系砖石砌成。

此外,明末汪砢玉编撰《古今鹾略》引用沿海各地盐业志内的制盐工艺流程① 大体不出上述各书的内容范围。文中也介绍了刮土取卤法,所引《长芦运司志》说那里的制盐原料就为摊场上的黑色碱土。此外,海丰(今无棣)一带则利用大口河汊引海水晒盐。

(四)明崇祯《天工开物》中的海盐生产

明末宋应星著《天工开物》“作咸篇”详细记录了我国沿海各地制盐方式。

海水盐:凡海水自具咸质,海滨地高者名潮墩,下者名草荡,地皆产盐。同一海卤传神,而取法则异。一法:高堰地,潮波不没者,地可种盐。种户各有区画经界,不相侵越。度诘朝无雨,则今日广布稻麦藁灰及芦茅灰寸许于地上,压使平匀。明晨露气冲腾,则其下盐茅勃发,日中晴霁,灰、盐一并扫起淋煎。一法:潮波浅被地,不用灰压,候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜,疾趋扫起煎炼。一法:逼海潮深地,先掘深坑,横架竹木,上铺席苇,又铺沙于苇席之上。俟潮灭顶冲过,卤气由沙渗下坑中,撤去沙、苇,以灯烛之,卤气冲灯即灭,取卤水煎炼。总之功在晴霁,若淫雨连旬,则谓之盐荒。又淮场地面,有日晒自然生霜如马牙者,谓之大晒盐。不由煎炼,扫起即食。海水顺风飘来断草,勾取煎炼,名“蓬盐”。

凡淋煎法,掘坑二个,一浅一深。浅者尺许,以竹木架芦席于上,将扫来盐料(不论有灰无灰,淋法皆同)铺于席上,四围隆起,作一堤垱形,中以海水灌淋,渗下浅坑中。深者深七八尺,受浅坑所淋之汁,然后入锅煎炼。

凡煎盐锅,古谓之牢盆,亦有两种制度。其盆周阔数丈,径亦丈许。用铁者,以铁打成叶片,铁钉拴合,其底平如盂,其四周高尺二寸,其合缝处一,经卤汁结塞,永无隙漏。其下列灶燃薪,多者十二三眼,少者七八眼,共煎此盘。②

据文意,沿海制盐原料有海水、地下咸水上泛的盐茅、海潮水晒后的盐霜、海草等,但都直接和间接利用了海水。取卤、制卤、成盐方式也有多种。第一种方法为布灰种盐(图十二),沿海滩涂地上海潮波一般到不了的高堰地(潮墩),白天气候干燥时夜间就出现返潮现象,即咸水会上泛(即文中“盐茅勃发”),盐工用草灰吸取盐茅获取原料,这一过程称之为“种盐”,很形象。把盐茅和灰通过浇淋后再熬煮。这与《熬波图》所记在摊场铺撒草灰,上泼洒海水,让草灰吸卤,提高盐度略有些不同。第二种方法是刮扫盐霜,煎练成盐。海潮来临,浸没滩涂地,待潮水后退,天晴日晒,滩涂地上就晒出盐霜,扫聚起来就可煎炼。“潮波浅被地(即草荡处),候潮一过,明日天晴,半日晒出盐霜,疾趋扫起煎炼”。文中说扫取盐霜直接煎练成盐。第三种方法是在海潮经过地掘坑,过滤潮水,获得高浓度卤水(而在海潮上掘坑过滤潮水,能获得高浓度卤水,此法难以理解)。第四种方法是引海水日晒。第五种方法是勾取海水飘来的断草,煎炼成的盐叫“蓬盐”。

淋灰(土)取卤法、煮盐法却与《熬波图》基本相同。淋卤坑为通连的浅坑、深坑。浅坑上放置竹木架,再铺芦席,周边堆土为堤垱,以防卤水外溢。芦席上铺洒盐灰土,灌淋海水,浓度较高的卤水经浅坑就流入深坑(图十三)。煮盐的锅盘称之为牢盆,形状大小、拼凑搭建方式也与《熬波图》文中记录完全相同。文中还提及南海地区编竹为锅盘煮盐。

(五)文献中元明时期海盐生产工艺流程

总之,就文献记录而言,元明时期我国沿海地区制盐原料一般为海水,还有滞留在滩涂地上的潮水、潮滩上晒出的“盐霜”、盐碱土及咸水上泛出的“盐茅”“盐花”,个别地方用海草(断草)。取卤方式:有的在草灰上泼洒海水或者草灰吸取滞留在潮滩的海水(即草灰取卤),有的刮取沿海平原上盐碱土、盐霜、盐花、盐茅(即刮土取卤),有的捞取海草。制卤方式(即提高卤水浓度):用海水反复浇淋草灰土和盐碱土灰(土),有的直接风吹日晒以提高卤水的浓度。成盐方式:有煎煮、日晒〈海水或淋灰(土)出的高浓度卤水〉,或者直接煎熬盐霜。煎煮盐用的铁盘或锅有圆形和方形,口径普遍较大。盐灶均平地垒砌,灶室大者火眼口有若干个,多者10余个。煮盐处一般远离原料和制卤场所在地,在专门场所(如团内)集中进行,还有专人管理和监督。

六、余 论

综上所述,元明时期莱州湾南岸地区制盐工艺流程明显异于文献记录材料。比如,该地原料是浓度较高的地下卤水,盐工提出卤水后经过卤水沟、过滤坑、方坑等沉淀、净化,形成浓度较高的卤水(考古发掘现场没有发现所谓的摊场和高低深浅不一、相通的淋卤坑、盛卤坑,也就排出淋灰取卤的可能),把卤水储存在盐灶旁的陶缸、瓮内,再舀入铁盘、锅内熬煮成盐。煮盐工具口径普遍不大,有圆形和方形,其中方形居多。包含烧火间(工作间)、火门、火道、灶室、烟道在内的盐灶均为地穴式,即在地面下挖筑而成。煮盐场所就在地下卤水丰富区域和制卤场所等。可以说,莱州湾南岸地区元明时期盐业考古新发现极大丰富了我们对沿海盐业生产的认识。

至清代,部分地方文献中才注意到了莱州湾南岸地区制盐工艺的特殊性。如康熙三十七年(1698)安致远编《寿光县志》中,编者就注意到了寿光北部盐业生产不同于其他地区,“而昔之盐皆以火成,故赋海者言熬波出素也。然在今日寿邑之盐则日暴(曝)者多,而火煎者少。海滨之民,疏土为畦,阡陌纵横,形如田垄,量坎于水其中,风之日之,而盐成矣”①。同样是晒盐,这里用的是地下卤水,盐池中沉淀池、蒸发池、结晶池完备。雍正二年(1724)巡盐御史莽鹄立纂修、雍正十二年修补的《山东盐法志》卷六“煎晒盐法”中提及沿海制卤草灰吸取潮滩海水(即草灰取卤)、淋灰制卤法,但该书卷一绘制的王家岗场图、官台场图中则表现了地下卤水坑井及相连的“五圈四池”晾晒盐池。

如何看待文献记录与莱州湾南岸地区制盐工艺流程差异问题。古代文献记录多是某地某时的情况,盐业志编写者多为举人、进士出身的官员,对当时各地的制盐具体流程并不是很熟悉,后世修订的盐业志多沿袭前人的记录,甚至采纳一些传说材料,所以,有些记录并不真实。学者的研究需要辩证地分析并以考古发现材料为准。目前,有些学者在研究莱州湾南岸、黄河三角洲早期盐业时,没有考虑到当地的特殊性和时代差别,往往用元明清时期文献记录的某种盐业生产方式如草灰(或灰土)取卤、淋灰制卤等来对应或复原先秦时期莱州湾沿岸地区制盐工艺流程(考古资料还表明,该地商周、汉魏时期与元明时期也不一致),这显然有一定的局限性。

(责任编辑:周 聪)

Salt Making Process on the South Bank of Laizhou Bay during Yuan and Ming

Dynasty from Archeological Study

YAN Shengdong ZHAO Shouxiang

Abstract: The paper introduces the salt relics on the south bank of Laizhou bay during Yuan and Ming Dynasty from archeological study, focuses on the unearthed brine well, filter ditch, settling hollow, salt stove, houses that salt workers lived in and other relics. Based on these relics, the paper restores salt making process including salt making season, sources, brine acquirement and brine making mode, salt cooking mode and places. Compared with the files and records that handed down, the author finds that the salt making process on the south bank of Laizhou bay during Yuan and Ming Dynasty are unique, for its sources, brine acquirement or salt making process are different from the existing files.

Keywords: south bank of Laizhou bay; Yuan and Ming Dynasty; salt making process