猿猴的文化行为及其研究价值

廖志洁 黄晓倩 张鹏

如果把“文化”定义为后天习得并在个体之间传播的行为,则它不是人类独有的。有关非人灵长类动物行为的研究揭示了动物“文化”行为之普遍性,对于认识人类文化的由来与演化、对于生物保护均具有宝贵价值。

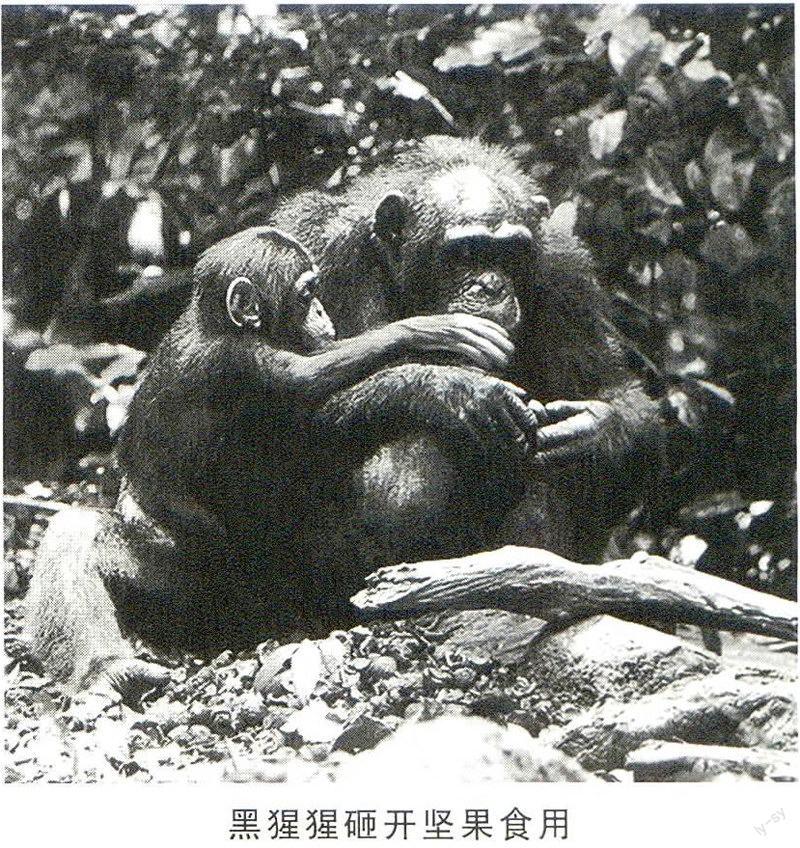

人类有别于其他动物的分水岭在哪里?通常,文化会被视作人类独有的现象以及人兽之间的一条明确分界线,然而这种看法受到了动物文化行为(animalcultural behavior)研究的强烈挑战。越来越多的学者报道,不少动物尤其是非人灵长类的猿猴(以下统称为灵长类)也拥有文化,使人们对自己无与伦比的优越地位产生疑惑。学者们发现,猿猴文化虽没有人类的那么博大精深,却也有多样的表现方式:日本猴洗红薯的行为、黑猩猩钓食白蚁和砸坚果的行为,早就被写进科普文章,并成为教科书中动物文化行为的典型事例。人类与灵长类同源,但人类拥有独特复杂的文化特性,这是长久演化的结果而非一蹴而就。

为探索人类的文化究竟从何而来,又是如何演化的,很多学者致力于灵长类行为的研究,在其中发现了与人类文化相关的大量证据。本文就动物文化概念、灵长类文化行为的多样性及传播过程、灵长类文化行为研究的价值等问题作一介绍。

文化的界定

学者们很早便注意到了动物具有社会习得性的行为,例如亚里士多德证明鸟类学习歌唱,达尔文发现蜜蜂通过社会学习获得适应性行为等。1940年代,日本人类学家今西锦司(K.Imanishi)首次提出:“文化是不依赖基因传播的习惯性行为”,这一概念推动了灵长类文化行为的研究。他研究日本猴洗红薯、“淘小麦”等新兴行为的社会传播性,将这些行为和“真正意义”的文化联系起来,且称为“前文化”(pre-culture)。到1990年代,出现了有关动物文化和社会学习行为问题的一系列文章与书籍,其中包括鸟类鸣唱“方言”的传播、海豚和虎鲸等海洋生物捕食技巧的学习、猿猴取食及使用工具等创新行为的发生与传播等。

自从提出动物的“文化”以来,相关的争论一直未曾平息。事实上,人类学家在19世纪末就首次明确地将文化定义为“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及作为社会成员的人所获得的任何其他才能和习性的复合体”。此后,文化的定义层出不穷。现在文化人类学认为,文化由抽象的价值、信念和世界观构成,是人们行为的理由,也在行为中得到体现,是以符号语言为基础和后天习得的。动物文化提出之后,生物学领域的学者也纷纷提出自己对文化的见解。如,德瓦尔(F.de Waal)认为由环境或基因因素导致的行为不能纳入文化的范畴;莱兰(K.Laland)认为文化行为在种群中普遍流行并可作为群的特征性;另有一些学者认为文化是个体通过教授、模仿或其他社会学习形式来获得和维持的一种信息,如技能、态度、信念和价值。尽管对文化的定义不一而足,但无论在人类学还是生物学领域,大家似乎都存在一个共识:文化是后天习得的。

文化是一种复杂的现象备受研究者关注,而人类学、心理学、动物学以及灵长类学等不同学科在看待的角度、定义的方式和主要的研究对象上都有所不同,在相关社会学习机制的探讨、行为多样性和适应性的解释等问题上,侧重点也不同。人类学家倾向于探讨非人灵长类中的文化组成是什么,工具的使用从何起源等。他们强调文化是一种现象,而灵长类作为人类近缘物种也成为人类学研究的一个重要对象。心理学家重点研究文化传播的机制,即社会信息传播的认知过程,因而在心理学领域中,研究者通常用实验方法比较不同物种的学习能力。他们将文化强调为学习过程,其研究的对象也包括了各个不同物种,如鸟、恒河猴等实验室驯养的动物。动物学家更多从进化的角度,探究文化的生存功能,寻找文化行为在自然条件下的动态模式。他们偏向于文化的适应性,研究对象也最为广泛,从鸟到海豚到灵长类。只有在大自然中才可能研究动物对环境的适应性演化,一些生命周期较长的物种如猿猴,通常需要更长的研究时间。

总的说来,很多学者认同将文化定义为一种过程,可以通过社会学习得到传播或代际传递,能持续较长时间,而且使得种群间的行为出现差异性,是这样的一种演化变异(创新)。即是说,文化是后天习得的,有一定的持久性和群间差异性。宽泛的定义也使我们得以更加包容地去看待动物的“文化”,为探寻人类文化的起源和发展提供广阔视角。另外,又有人提议将动物的“文化”称为“原文化”(proto-culture)、“前文化”(pre-culture)或“副文化”(sub-culture)等,以区分不同物种的文化行为。

灵长类的文化多样性

关于灵长类的文化行为研究已有半个多世纪,从今西锦司首次提出“前文化”定义到现在,人们发现了灵长类从取食到理毛再到玩耍各方面的“文化行为”。灵长类的这些文化行为大致可归为三类:①取食文化;②社交文化,包括通讯、社交行为模式和频率等;③其他,指对生存没有直接适应性意义的行为,包括游戏以及提高舒适度的行为等。

在所有类别猿猴的文化中,取食文化在灵长类的文化行为中占据了半壁江山,包括新奇食物的取食、食谱、取食技巧和工具使用。比如,日本幸岛的猕猴学会取食沙滩上的死鱼,甚至捕食小章鱼;坦桑尼亚贡贝的黑猩猩喜欢捕食红疣猴的婴猴,而科特迪瓦泰林的黑猩猩老少通吃;美国威斯康星灵长类中心(WisconsinPrimate Center)的恒河猴在喝水时用手臂沾水后舔食;贡贝和坦桑尼亚迈哈拉的黑猩猩会将树叶长满绒毛的一面卷起来,然后整个吞下,用于驱除体内寄生虫。关于灵长类巧妙的取食技能,最早也最经典的例子是日本猴的洗红薯行为。1953年,一只青年雌猴伊莫(Imo)自发地将人工投喂的红薯拿到溪边洗净后再吃,避免红薯上的泥损害牙齿。这一行为习惯逐渐传播给其他同龄及较幼的猴子、年长些的兄姐还有母亲。在5年时间里,约3/4的年轻猴子学会了洗红薯。

除利用现有条件提高取食效率外,灵长类自制简单工具取食的行为更加引人注目。黑猩猩和多种卷尾猴会使用石头或木头作为锤子,在有小凹坑且大小与坚果大小相符的基座上砸开坚果。这件事需要采用合适的石头、以恰当的速度和力度才能做好。幼年黑猩猩通常要花几年时间来学会这一技能。黑猩猩还会将叶子嚼烂成海绵,用于取树洞里的水喝,或者擦洗身体。黑猩猩和猩猩都会使用树枝获取食物,如“钓”蚂蚁或白蚁,或者探寻蜂窝里工蜂的情况,从树洞里获得昆虫等。总的来说,灵长类的工具使用行为有两个特点:一是圈养灵长类普遍有使用工具的行为,但多数未能达到习惯的程度;二是使用工具达到日常习惯程度的野生物种只有猩猩、黑猩猩和卷尾猴。使用工具的差异可能与各物种的认知能力差异有关。

工具作为身体的延伸,需要更高层次的肢体和感知的合作。有这种合作才能精确而流畅地控制工具。灵长类的认知和心智的进化一直是心理学的热门研究领域。大部分灵长类认知实验表明,猿猴在因果推理、类比推理、物体属性概念、规划、预见、记忆、分享合作等方面不如人类,意味着猿猴在使用工具时没有明显的规划性设想,对所使用的工具没有确切的功能属性概念,缺乏创造性。此外,猿猴的社会学习能力较差,模仿不精确,缺少教学过程,使用工具的技能难以准确传播出去,也达不到复杂工具文化的积累。不能使用成熟的符号语言也使猿猴无法发展使用复杂工具的能力。人们一般认为,灵长类在工具使用上与人类的巨大差距可归结到身体机械性和感知力及大脑认知和心智能力方面的差异。事实上,人类在200万~150万年前也只会使用石片、石锤等简单工具,而且在之后很长一段时间里工具使用能力的发展停滞不前。目前对绝大多数灵长类使用工具的行为机制研究,都是基于实验,极少有野外研究。看来对工具使用的大脑认知机制研究,前面还有漫长而艰难的跋涉。

社群性灵长类动物的社会互动方式基本相同,但不同种群间的具体行为模式和频率,存在非遗传性的差异。在种群内建立起的社会互动习惯通常会持续很长时间,灵长类的社交行为往往受其所在社群流行的或紧张或比较自由宽容的氛围影响。曾有人将社会等级严格、好斗而不喜言和的恒河猴(Macaca mulatta)与比较平和的短尾猴(Macaca arctoides)的青少年个体混群饲养,观察它们的社会行为变化。实验结束时,恒河猴不再那么好斗,变得跟短尾猴一样爱好和平。理毛行为是灵长类示好的基本行为,但不同种群有各自的理毛习惯。例如,一些野外和圈养的黑猩猩种群流行将空余的手举在空中的“勾手理毛”方式;一些野生黑猩猩会在理毛时用树叶来擦拭对方身体,而另外地区的黑猩猩会拍打树枝来吸引注意。圣迭戈动物园(San Diego Zoo)的倭黑猩猩在理毛时会习惯性地拍手脚,或用手捶打胸膛,新加入的个体会在一定时间内学会这一行为。

除了诸如取食文化、社交文化等具有生存意义的文化行为外,灵长类动物还有更为娱乐性或享受性的文化行为。“日本猴玩石头”行为(stone-handling)是其中最经典的一个例子。霍夫曼(M.Hulffman)等人从1979年便开始观察日本猴把玩石头的行为(有搓、砸、摞、扔、滚等玩法),在三十多年的研究里,他们排除了该行为受基因和环境因素影响的可能性,记录了这一行为如何代代相传、创新和累积。他们发现,把玩石头历史越长的猴群,其玩法越多,复杂程度也越高,一定程度上说明了猿猴文化具有积累性。在日本本州的“日本猴泡温泉”行为也已广为人知。圣迭戈公园的倭黑猩猩有特殊的娱乐活动,比如将手臂放在脸上或用拇指按在眼睛上,然后在攀爬架上走动的“扮盲人游戏。非洲的野生黑猩猩群在大雨之初会在雨中结伴跳舞,表现出一定的节奏、动作与配合。

灵长类文化的种间差异

继日本猴之后,卷尾猴、猕猴、猩猩和黑猩猩等物种的文化行为也陆续公诸于世。由于物种本身的认知能力、社会结构、研究难度、研究时间等因素,不同物种的文化也有很大差异。下面以猩猩属(Pongo)、黑猩猩属(Pan)、猕猴属(Macaca)和卷尾猴属(Cebus)为例进行讨论。

有关黑猩猩的研究是资料最丰富的。黑猩猩的文化行为不仅多样而且更加复杂,已是研究者探讨人类工具使用文化之发展的重要研究对象。利贞西田(T.Nishida)和古多尔(J.Goodall)于1960年代分别在迈哈拉和贡贝开始对野生黑猩猩的研究,后来学者开拓出几内亚、乌干达等共7个研究点,他们的观察成果中不乏有关黑猩猩的文化行为研究,其普遍而多样的工具使用行为更是备受瞩目。钓白蚁、砸坚果等行为早已广为人知。此外,黑猩猩还有很多不常见但具创造力的行为,如用树枝梳理毛发。而黑猩猩的姊妹种倭黑猩猩,其文化行为就显得贫乏了。倭黑猩猩也有少数引人注目的习惯行为如拖拽、摇晃树枝,也出现过利用石头、树枝等获取食物的行为,但它们的工具使用文化远不及黑猩猩。在认知能力上,黑猩猩和倭黑猩猩这对姊妹物种应是相差不远的,两者的工具使用行为差异可能是因为,野生的倭黑猩猩以取食草本植物为主,无须借助额外的工具来获取食物;也可能是因为倭黑猩猩在一个多世纪前才被发现,且分布范围小,对它们研究时间短,其许多文化行为还不为人知。

猩猩的文化行为不如黑猩猩那么频繁而多样。猩猩是相对独居的物种,更多活动于树上,这些特点可能限制了它们文化的传播。不过,无论对圈养还是野生群的行为研究都显示,红毛猩猩称得上是具有创造力的物种。野生群相对其他物种而言有更加丰富的行为多样性。除了已成种群的文化行为外,红毛猩猩中还出现了尚未成为传统习惯的其他新兴行为,如取食懒猴,用树枝从小溪里取水喝,用树枝驱赶蝇虫等。研究者认为,这些行为在未来有可能会慢慢变成它们的传统习惯。人们可对此进行观察,借以探寻文化行为的起源发展和验证现有的相关假说。

猕猴属的文化行为非常多样,但是与黑猩猩有明显不同。前者多为取食技巧、新奇食物的食用等,且持续时间长,但是鲜有工具使用行为。日本猕猴是猕猴属中最早被研究、也是研究得最透彻的物种。日本幸岛的猴群会洗红薯、筛洗麦子、吃鱼、泡海水澡等,日本长野地狱谷公园的猴群从1965年开始就享受泡温泉等。这些对自然群日本猴的长期而持续的文化研究,在灵长类文化研究中占有重要地位,为人们展示了猿猴文化起始、传播与革新的发展过程。值得指出的是,这些行为大部分属于生存所需,也在一定程度上受到人类的影响:研究群绝大部分是投食群,在投喂时,管理人会将食物抛到海边、温泉里等,可能人为地诱发一些行为出现。不过在有关日本猴的众多研究中,也不乏非人为干预的文化行为证据。比如,日本猴在理毛时发出的声音信号以及在把玩石头时的行为等,都存在地区性差异;很多日本猴的新兴行为也出现于野生猴群,例如取食海边的死鱼,清洗挖出的植物根部等,这些行为与人工投食无关。关于工具的使用,日本猴与恒河猴、狒狒类(Papio sp.)及长尾猴(Cercopithe cusaethiops)等其他猴科物种一样,研究报告的多为圈养个体,或者仅仅野生群的少数个体,所获的观察证据十分有限。

卷尾猴属的文化行为与上述两个类群存在一定差异:它们有丰富的取食技巧,有社交和游戏方面的文化,也有像黑猩猩那样的工具使用行为。卷尾猴拥有较大的大脑,并以投机取巧获得食物以及解决问题的能力著称。对卷尾猴的工具使用行为早有报道,近年来一项在巴西进行的长期研究,较全面地揭示了这一行为。卷尾猴会用石头或树枝获得各种食物,也会反复使用同一个工具,有时还会结合使用两件工具。总的来说,有关卷尾猴行为传统的研究不少,但这些行为习惯的流行时间似乎都较短,很少能持续10年以上。有人认为这跟卷尾猴的社会结构有关。作为大脑认知介于猴与大猿之间的物种,卷尾猴文化行为的研究对探明大脑认知对文化行为的演化有何贡献,具有重要意义。

虽然如上所述,灵长类拥有多样的文化行为,不过读者也很容易发现,人类文化的博大精深仍是其他灵长类物种望尘莫及的。一般认为,人类文化的独特性主要在于:一是语言,尤其指符号语言。动物语言文化行为的研究多集中在鸟类鸣叫的“地方方言”上,对于非人灵长类是否具有堪比人类的语言功能,学术界一直争论不休。在一些心理学实验中,黑猩猩可以学习上千个单词,学会用手势表达,但很难说明这一行为是否和巴甫洛夫的狗一样只是条件反射。研究者也普遍认同,灵长类动物具有词汇学习的能力,但几乎没有证据证明,它们了解语法是怎么回事。二是积累文化的演变,即文化的“棘轮效应(ratchet effect)”,指一种行为在传播和传递的过程中被不断改进,不断地具有适应性,这种累积性的文化演变被认为只存在于人类群体之中。但也有一些研究展示了其他物种文化的累积性,如虎鲸暂时搁浅以捕食海狮的技能一代比一代花哨,日本猴洗红薯的行为随着时间推移越发烦琐。无论是语言还是文化的累积,其实都与人类的高级认知有密切关系。近年来,人们对非人灵长类文化的研究重点从界定是否为“文化行为”,转移到文化的传播或传递方式,以进一步探寻文化起源和传播的认知机制。

文化的传播与发展

现在的科学家更关注的是文化行为的传递过程,以及文化产生与发展的心理潜力。目前普遍认为,社会学习是文化传播的主要途径,而社会学习能力与认知有密切关系。研究不同灵长类的社会学习能力,将有助于探究文化起源和发展的内在机制。

社会学习的方式可分为两类——模仿(imitation)和教学(teaching)。模仿是非人动物文化行为传播的最普遍方式,其过程涉及观察和仿照学习对象的行为目的及方法,而非简单地观察与复制。对大部分灵长类动物的学习能力研究以实验室或动物园的圈养个体为对象。一些研究拿黑猩猩和小孩作为受试者,比较两者模仿打开人工果实的行为,结果发现小孩的模仿保真度(fidelity)比黑猩猩高。同样的实验以卷尾猴和狨猴为对象,可以看到这些猴子虽不及黑猩猩,但也展现了一定的模仿能力。

教学(teaching)被认为是比模仿更高级的学习行为,需要更高层次的认知能力,可能涉及对他人或其他动物个体的心理状态进行归因与推理,以及理解他者的知识状态。教学相对于模仿具有更明显的主动性,传授者通过指导和更正学习者的行为来减少行为学习的错误,提高学习的效率以及所传授内容在传播或传递过程中的保真度,对保证技能传递的准确性起重要作用。仅有模仿似乎不能满足文化行为(尤其是复杂文化行为)的传承需要。一些学者发现,很多动物有教学的能力。例如,猕猴、狒狒和黑猩猩的婴儿在学习走路时,母亲都会主动示范走姿,在婴儿四肢力量不足时母亲会用手扶住儿女,并纠正婴儿的错误姿势。

对灵长类不同物种的社会学习能力研究,将有助于人们探究人类文化有别于其他灵长类的具体原因,一窥人类社会学习能力的演化过程。

灵长类文化研究中的问题和生物保护

灵长类文化研究经过了半个多世纪的开拓,取得了引人瞩目的成绩,但是在文化的定义以及研究的方法论等问题上依旧争论不断。本文所采用的定义——“文化是非遗传性行为的传播”,也远不是最准确和能获得所有学者认同的。

一个基本研究方法“民族志图像法”(ethno-graphic method)受到一定的质疑。该方法通过比较不同地区群体的行为模式差异,排除遗传和生态等方面的原因来判断某种行为是否符合社会学习传播和传递等标准,以确定其是否文化行为。有人指出,事实上在研究中很难排除一些潜在的生态或遗传因素对行为多样性的影响,行为多样性与生态多样性的联系是不言而喻的。文化也可以是生态适应的行为,促使动物(包括人)学会充分利用环境资源。即便人类文化学也认同这样的观点:文化在一定程度上促使个体和群体利用各种各样的环境,如果文化不能成功地处理基本生存问题,就不可能持续存在下去。基因与环境的交互作用总是紧密而难以探究的。即使在人类的文化中,研究者也越来越意识到基因与文化两者紧密的相关,并称之为“文化-基因”互动模式。民族志图像法对行为多样性的解释或许有较大局限性。黑猩猩用石头敲开坚果,或许不是基因、生态或学习三者之一的产物,而是三者互作的结果。

尽管如此,猿猴文化行为的研究仍具有重要的价值。事实上,人类学研究就包括了对非人灵长类的研究。通过研究当代猿猴的行为,人类学家试图重建人类和现生类人猿共同祖先的可能行为模式。研究比较人和猿猴的文化行为以及相应的社会结构、认知能力,为人们探究文化的起源和发展提供了新视角。对圈养个体的大量实验展示了猿猴的社会学习和认知能力,但由于灵长类个体的生命周期长等因素,对野生群体的社会学习以及文化的传播和发展过程,仍然十分缺乏长期的观察研究。而野生猿猴种群数量的减少也为这一研究增加了难度。

文化作为一种行为表型,是动物与生存环境互作的适应性结果。一方面,学习者可以选择性地学习某些有利于生存的行为,以提高自身对环境变化的适应性;另一方面,文化行为的稳固性——尤其表现在代际传递的过程中,又可能不利于个体在变化多端的环境里生存。在人为干扰日益加剧的环境里,灵长类的行为习惯对种群的多样性有着不可忽视的影响,关注行为细节的变化将有助于人们制定栖息地和种群保护的计划。相对于基因而言,种群的文化行为对环境变化更敏感,在短期内便会有所反映。例如在碎片化环境中,同种鸟的“方言”会更多。有人因此提议将动物文化特别是交流文化系统,作为生境碎片化情况的指标,纳入动物保护工作。此外,关于灵长类文化行为的越来越多研究成果将为保护工作提供指导,也将提升公众的保护意识。灵长类的文化行为作为保护工作的一个工具,较之宣传基因多样性、保护计划等更能吸引大众注意力,便于公众理解并参与保护。

关键词:非人灵长类 文化 社会学习 生物保护