新生代农村流动人口内部生活满意度差异研究

汤爽爽+冯建喜

摘 要:新生代农村流动人口正逐渐成为中国农村流动人口的主体。与老一代相比,新生代农村流动人口具有较为不同的客观经济社会属性和主观认知特征,而其生活满意度又将影响其未来的市民化决策。本文基于2012年江苏省外出青年农村流动人口调研,运用结构方程模型研究发现,新生代农村流动人口内部已出现较为明显的年龄差异。对于影响生活满意度的因子,新生代农村流动人口客观属性上的差异主要体现在所处生命周期的不同,而主观认知的不同则更多体现了时代背景的变化。

关键词:新生代农村流动人口;生活满意度;结构方差模型;江苏省

中图分类号:C922 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2016)03-0052-10

Abstract:During the rapidurbanization process in China, the newgeneration of rural migrants have gradually become the main body of the total rural floating population. Compared with the oldgeneration, the new generation has different social economic features as well as subjective characteristics. The life satisfaction of rural migrants would obviously affect their citizenization decisions. Based on the survey data about young rural migrants in Jiangsu province (2012), the paper uses SEM models to explore the influential factors of life satisfaction of the newgeneration of rural migrants in urban. The paper finds that there existed obvious age disparities within the group of the newgeneration. Life cycles impact the cohort differences of objective attributes, whereas the disparities of their subjective perceptions are influenced by the changing context.

Keywords:newgeneration of rural migrant; life satisfaction; SEM model, Jiangsu province

一、引言

伴随着中国的快速城市化进程,新生代农村流动人口

目前通常被定义为生于1980年之后,在城市打工的农民工群体。正逐渐成为农村流动人口的主体。相比于老一代,新生代农村流动人口具有明显不同的社会经济特征、社会认知度和工作生活期望值[1-3]。一些学者认为,生活满意度是新生代农村流动人口市民化的实质驱动力[4]。相对而言,新生代农村流动人口务农的经验较少,不具备充当土地承包经营主体的必要条件,主动或被动地处于农业经营之外。此外,他们不愿留守农村,对乡村的感情和认同感也较弱,但他们渴望融入城市社会,拥有更多对于工作和生活的诉求,具有更强烈的定居城市意愿。并且,一旦他们对城市生活不满,被城市社会所排斥,较容易成为“问题人群”,导致一系列社会问题的产生。因此,提高这类人群在城市的生活满意度,有序引导他们成为真正的市民,成为现阶段和未来一段时期中国政府亟须面对的重要课题。

生活满意度通常被定义为:根据个人的判断和标准,对生活质量进行的总体评估[5-6]。在国外学界,针对生活满意度的实证研究始于20世纪60年代。近年来,国内学者对客观生活质量的关注开始转向对主观生活满意度感知的研究层面[7]。目前,中国学界已经出现了一些涉及中国农村流动人口生活满意度的研究。如,通过对上海浦东新区农村流动人口生活质量的调查,焦亚波等发现,工作、保障满意度和生活环境满意度对农村流动人口生活质量的总体满意度的影响最为显著[8]。李国珍、雷洪基于武汉市农村流动人口的调研,探索影响农村流动人口生活满意度的影响因子,以及从与城市居民互动的视角下对农村流动人口的生活满意度进行分析[9-10]。此外,文鸣和王桂新对上海市农村流动人口的孤独感和满意度进行分析,发现社会经济因子、心理因子和邻里因子都与他们在城市的孤独感和满意度相联系[11]。张锦涛等分析了北京市农村流动人口的歧视经历与生活质量的关系[12]。而李丹、李玉凤则探讨了新生代农村流动人口生活满意度和市民化的关系[4]。

尽管现在已有一些关于中国农村流动人口生活满意度的研究,但仍存在一些可以深化的空间。现有的研究基本上是从同质和静态的角度认识新生代农村流动人口生活满意度的情况,而缺乏从新生代农村流动人口与时代背景变迁的互动关系角度来把握新生代农村流动人口的变化。首先,现有研究普遍把农村流动人口或新生代农村流动人口作为一个整体进行研究,较少有文章考虑这个群体内部的异质性。本文认为新生代农村流动人口已经出现了内部的年龄差异,他们在社会经济特征以及对工作、城市生活满意度认知等多个方面存在较明显的不同。已有文献普遍把1980年作为划分新生代与老一代农村流动人口的年份[3,13],但这个群体内部本身就存在较大的年龄差距(至2012年调研时,他们年龄最大的已达32岁,而年龄最小的才16岁)。根据生命周期理论,他们处于不同的生命阶段中(如,已婚/未婚,有/无子女)。其次,经济社会大背景的变化,使得不同年龄段的群体会经历不同的经济社会事件,需要以动态的角度研究不同群体的社会认知。如,不同时期的就业形势、信息技术发展及对社会媒体(如微博、微信)的接受度不同,会改变农村流动人口对自身的期望,从而影响到不同年龄段新生代农村流动人口对城市工作和生活的认知。再者,现有文献的研究方法多以定性描述和线性回归方程方法对生活质量或生活满意度的影响因子进行分析,尚少运用结构方程模型研究不同层次的因子对新生代农村流动人口主观生活满意度的影响,以及不同层次因子之间的相互关系。

因此,本文拟提出以下研究问题:新生代农村流动人口内部是否存在较大的差异?如果有,那么影响不同群体的新生代农民生活满意度的因素又有何不同?为了回答这两个研究问题,本文将基于江苏省统计局于2012年春节期间对返乡新生代农村流动人口进行的生活质量调研,首先检验新生代农村流动人口的内部异质性;进而运用结构方程模型,分析和比较影响不同年龄段新生代农村流动人口群体生活满意度的因子;最后提出结论。

二、数据来源和年龄划分

本文的数据来源于江苏省统计局于2012年在农村流动人口春节返乡之际,基于已有的分布在全省各地的农村住户调查网点,对外出务工青年农村流动人口进行的生活质量调研。农村住户调查网点是统计局进行有关农户调查而建立起来的农户网点。按照平均收入的高、中、低,先在省域选择县级市(县),再按照同样的三组,在县级市(县)层面选择具体的村,再由村选择有代表性的农户。一套农户网点的期限为3-5年。此次调查对象为户籍在江苏省内,且外出务工的青年农村流动人口,年龄在16-32岁之间 16周岁及以上为国家法定劳动年龄。调研涉及全省所有地级市(13个),在每个地级市中随机抽取5-7个区或县级市(县)的乡村。有效的样本总数为2585份。问卷主要包括新生代农村流动人口的个人基本信息、工作情况、生活状况以及生活意愿这四个方面的内容。基于该问卷,本文将对不同年龄段新生代农村流动人口生活质量的认知做进一步的研究。

已有研究普遍将1980年之后出生的农村流动人口作为新生代农村流动人口。其中,王春光首先提出了新生代农村流动人口的概念,并把年龄在25岁以下作为重要的划分标准[1]。然而,至调研年份,新生代农村流动人口的年龄已从16岁跨越至32岁,但25岁仍具有一定的划分意义。首先,从个人生命周期的角度看,25岁左右是一个非常重要的分水岭,很多人在这个年龄结婚、生子,进入与25岁之前明显不同的生命阶段[14]。而刘厚莲也研究发现,中国新生代农村流动人口的初婚(个人生命周期中的重要事件)年龄为25周岁左右[15]。其次,不同年龄群体在受教育、进入劳动力市场时的社会经济背景也存在差异。譬如,中国自1998年进入快速城市化阶段以来,产业结构伴随着城市化的进程迅速升级。自2002年起(25岁及以下的新生代农村流动人口开始进入劳动力市场),第二、三产业对于就业的贡献率相比之前的发展阶段有了显著提高[16],并随着时间的推移,第三产业对于就业的推动越发强劲。此外,近十年来,ICT技术的发展、手机的普及、一些社会媒体(微博、微信)的出现对整个社会,特别是对更年轻一代的信息获取和交流、观念和行为等都产生了深刻影响[17]。不同年龄段的新生代农村流动人口对这些新技术、新通讯手段的接受和运用存在差别,进而影响了他们对城市工作、生活的态度和预期。据此,本文将25岁作为划分不同年龄段新生代农村流动人口的分界线。对年龄大于等于25岁和小于25岁两个新生代农村流动人口群体的个人社会经济特征、行为模式特征、对个人权益维护、城市工作和生活等的主观认知特征分别进行分析。

三、新生代农村流动人口群体的内部差异

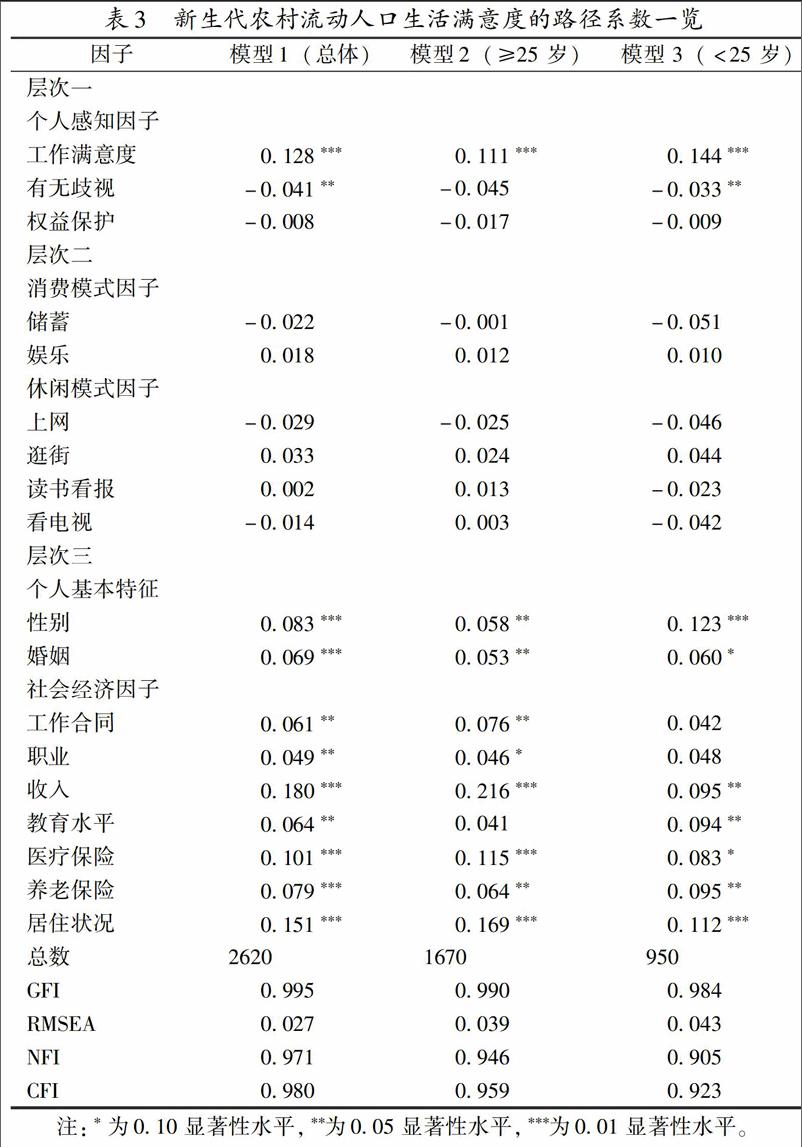

为了验证新生代农村流动人口内部存在差异性,本文首先以生活满意度为因变量,以社会经济特征、行为模式以及对城市工作生活主观认知这几个方面组成的因子集合作为自变量建立回归模型。其中,“年龄”因子(以25岁为线划分出两个群体)具有统计学上的显著差异,证明之前本文提出将新生代农村流动人口划分为大于等于25岁和小于25岁这两个群组的假设具有一定的可行性。之后,本文进而将以年龄划分的两个群体在不同方面进行比较(见表1)。

以上数据表明,几乎所有大于等于25岁和小于25岁这两个群体的因子都具有较为明显的差异,进一步验证了新生代农村流动人口内部存在较大的异质性,有必要针对不同群体分别进行研究。

1. 社会经济因子

性别、婚姻因子在两个年龄段群体存在明显的不同。小于25岁的新生代农村流动人口中女性的比例明显大于年龄大于等于25岁的女性比例。而小于25岁人群结婚的比例更与大于等于25岁的群体有明显差异。这两个因子互相关联,说明相对于没有结婚的女性而言,已婚女性外出打工的比例要小很多。

教育水平、职业类型和收入因子也有明显的不同。一般而言,小于25岁的新生代农村流动人口受教育的程度要高于年龄大于等于25岁的群体,但其所从事的工作专业级别比较低,并且显示出一定的就业门类从工业向服务业转移的倾向(服务员和职员比例明显提高),收入也比年龄大的新生代农村流动人口低。就签订工作合同、城市医疗保险和城市养老保险而言,小于25岁新生代农村流动人口的比例明显小于年龄大于等于25岁的群体。造成这些情况的原因,可能是年龄较小的新生代农村流动人口由于年龄小、教育水平较高、对外界期望值较高,从而对于工作岗位、工作条件较为挑剔,而他们也更愿意多去“闯荡”,因此不轻易在一个地方稳定下来。这种对于未来的不确定性也一定程度引起了他们“短工化”、“高流动性”的就业特征。此外,尽管《中华人民共和国劳动合同法》自2008年颁布,已实施了若干年,但农村流动人口劳动合约签订率却没有得到理想的改善:由于农村流动人口主要集中于中小型民营企业就业,这些企业的高度逐利性使得企业通过不签订正式合同来规避缴纳员工社会保险的状况仍普遍存在[18]。相比较而言,那些在外打工时间长、有经验的、年龄偏大的新生代农村流动人口,他们更懂得保护自己的权益,因而参与医疗保险和养老保险的几率较大。另外,相比于年龄较小的新生代农村流动人口,年龄较大的群体可能因为婚姻带来的家庭责任,以及年龄的增长更加关注工作和生活的稳定性,换工作和换城市的频率减少,所以参与城市医疗和养老保险的比例有所增加。

居住类型因子也具有明显差异。相比于年龄小于25岁的新生代农村流动人口,年龄较大的新生代农村流动人口更倾向于住在单独租住房和自购房里,年龄小于25岁的群体则更多居住在单位宿舍或者合租房内。这是因为年龄较大的群体结婚比例较高,更倾向于单独居住,同时,他们的收入水平更高,也更有可能购买或单独租赁住房。

2. 行为模式因子

行为模式因子包括休闲模式和消费模式。年龄较小的新生代农村流动人口选择上网和逛街购物的比例明显高于年龄较大的群体。可能的原因有两个:①与不同年龄段群体所处的生命周期有关,年龄较大的新生代农村流动人口可能因为家庭责任(养家糊口)没有时间逛街和上网;②年龄较小的新生代农村流动人口更容易受新通讯技术和社会媒体的影响,获取信息的渠道较为多元,他们的休闲模式和消费模式更接近于城市同龄人,会花费更多地时间和金钱在休闲生活方面。不同生命周期对两个群体的影响还反映在他们的消费模式中:年龄较大的群体更倾向于存钱而年龄较小的群体则喜欢将钱花费在娱乐方面。

3. 主观认知因子

根据表1,超过80%的新生代农村流动人口不认为自己受到歧视(且不同年龄群体的差异较小),这一比例明显高于老一代农村流动人口,可能与近年来随着农村流动人口教育水平、收入的提高和全社会对农村流动人口认识的改善有关。也有可能是新生代农村流动人口的风貌、生活习惯等多方面更加类似城市居民,从而受到歧视较少。在权益保护方面,年龄较小的新生代农村流动人口不满意的比例明显高于年龄较大的群体。可能的原因是年龄较大的群体在城市工作的时间长、经验丰富,更知道如何保护自身的权益。另外一种可能的解释是:年龄较小的新生代农村流动人口,由于更容易受到微博、微信的影响,期望值更高,维权意识更强,对自身权益受损更加敏感,从而对自身权益的保护状况表示不满意。

生活和工作满意度方面:年龄大于等于25岁群体的满意度明显好于年龄小于25岁的新生代农村流动人口,可能的原因:①相对来说,年龄较大的群体工作收入更高,职业类型更加高级化,未来目标相对明确,从而满意度较高;②年龄较小的群体通过各种信息渠道接收到的信息更多,他们对生活和工作的预期值更高。跟城市的同龄人相比,他们更有可能因为不能享受同等待遇而获得挫败感。

4. 区位因素

尽管江苏省整体的发展水平位于全国前列,但内部的发展却并不均衡,通常分为苏南、苏中、苏北这三个次区域。在调研年份(2012年),这三个次区域的人均地区生产总值分别为101370元(苏南)、62208元(苏中)、40914元(苏北)。地区发展水平的差异影响了农村流动人口的流动方向,一般而言,苏南地区由于乡镇企业较多以本地就业为主,而苏中和苏北地区以异地就业为主。

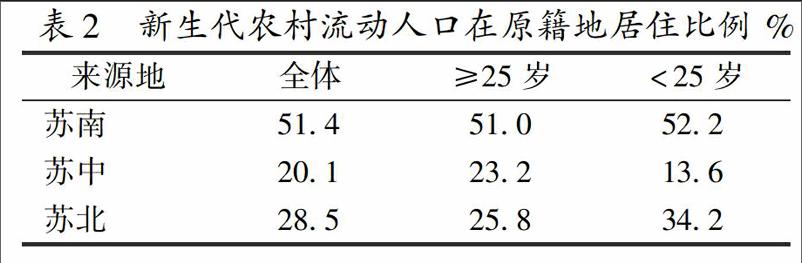

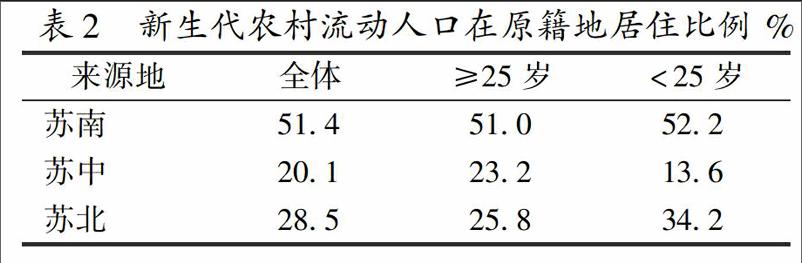

本次调研并没有把新生代农村流动人口的就业目的地作为调研内容,只了解调研地(即来源地)。但调研中的选项“您是否早出晚归,回农村老家居住”仍能从一个侧面反映不同年龄群体的差异,以及社会经济背景的变化。如表2所示,在苏南农村老家居住的新生代农村流动人口占一半左右,反映出苏南农村流动人口就近就业的模式。但对比不同的年龄组列可以发现,苏北地区小于25岁的新生代农村流动人口临近就业的比例相比大于等于25岁的群体在提高,而苏中地区的情况则相反。这一结果对应着不同年龄群体在就业时所面临的经济社会背景。近年来,江苏省政府对苏北地区进行了一系列扶持,该地区承接了大规模的产业转移,促进了农村流动人口在本地就业。而苏中地区的比例下降,可能由于近年来基础设施的建设(如交通设施),使得苏中的新生代农村流动人口可以更便捷地去苏中的大中城市和临近的苏南地区工作,而非在本地乡镇工作。

以上数据分析发现,新生代农村流动人口两个年龄段之间确实存在明显差异。代际差异可以分解为因自身处于不同生命周期而产生的影响,以及因所处的社会大背景以及所经历的事件而造成的个体差异,即时代的差异。对于本文研究的新生代农村流动人口内部的差异,不难发现社会经济属性以及行为模式这些“客观”特征的差别,更多地体现在处于不同生命周期而产生的影响。特别是结婚、生子对年龄大于等于25岁和小于25岁农村流动人口的性别构成、居住条件、行为模式等多个方面都有着明显影响。而对于个人权益保护、有无受到歧视以及对工作和生活满意程度这些“主观”特征的差别,则更多体现了时代的变化,如新技术、通讯手段及社会媒体的兴起等。此外,不同年龄层新生代农村流动人口的流动模式也反映了不同次区域在不同时期的发展状况。

四、不同年龄段新生代农村流动人口生活满意度影响因素分析

现有文献已对影响中国农村流动人口生活质量或生活满意度的因子进行了选择和归类。如,除去个人基本特征,焦亚波等把影响因子分为:工作和保障、人际关系、生活环境、公共服务、子女教育这五类[8]。李丹、李玉凤从收入满意度、社会福利满意度、社会地位满意度、社会关系满意度这四个方面进行了研究[4]。李国珍则从工作、家庭、生活因子和城市融合度因子两个方面对武汉农村流动人口的生活满意度进行分析[9]。而朱春燕等侧重于女性农村流动人口的健康状况、工作满意度和个人基本特征与生活质量的关系[19]。张锦涛等,文鸣、王桂新则偏重研究心理因素对农村流动人口生活质量的影响,如歧视经历、孤独感[11-12]。

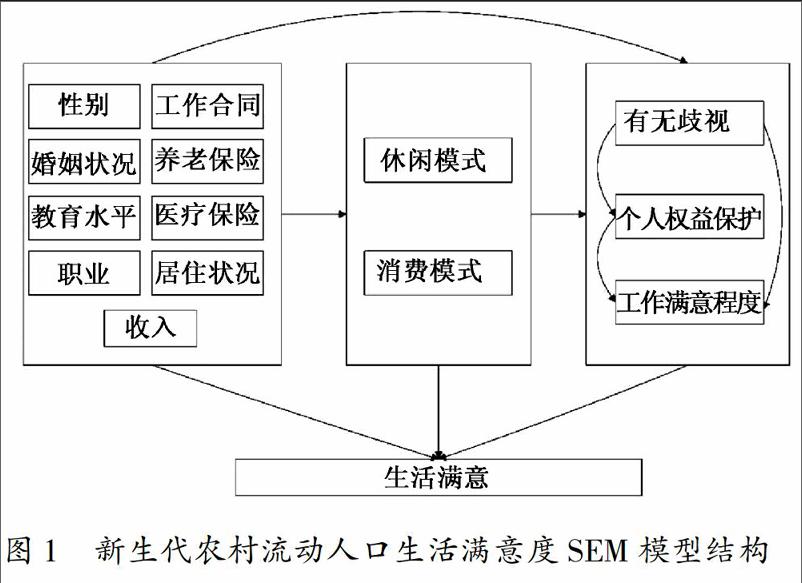

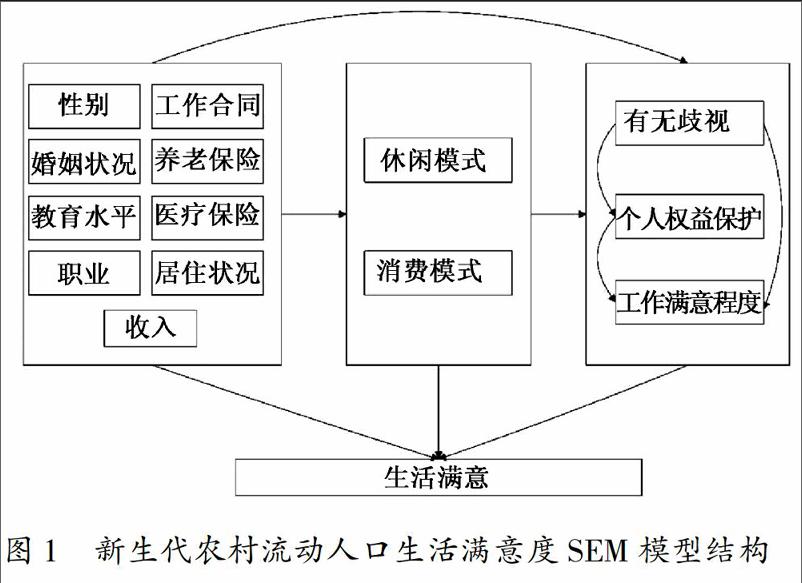

根据已有文献对影响因子的选择、分类以及调查问卷的内容,本文将新生代农村流动人口生活满意度的影响因素大致划分为客观因子和主观因子两大类。其中,客观因子包括基本的经济社会属性和行为模式(休闲和消费模式),主观因子则包括对于有无受到歧视、个人权益保护和对工作满意程度的认知。具体的路径分析见图1。

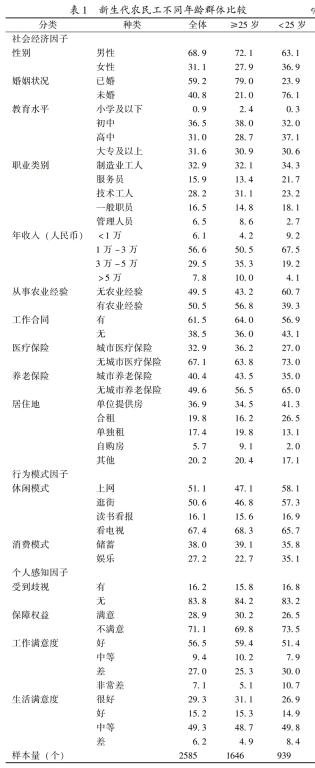

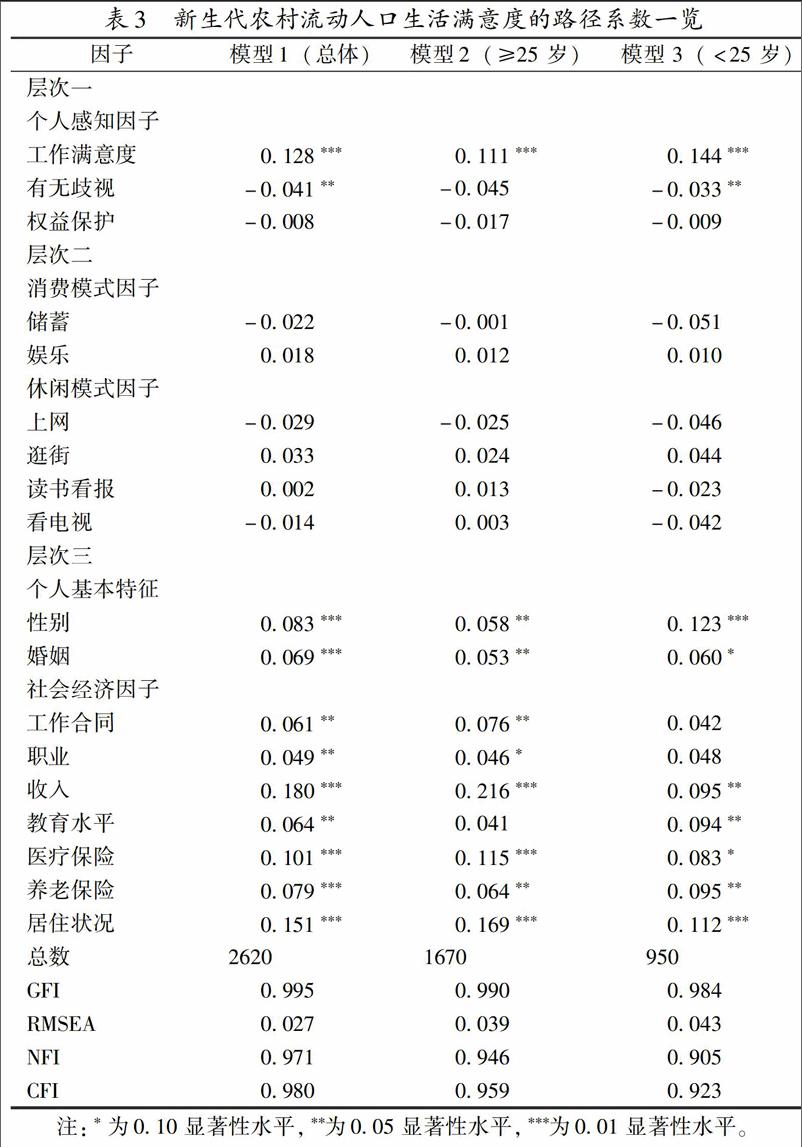

根据新生代农村流动人口生活满意度的模型结构,本文按照新生代农村流动人口总体、小于25岁和大于等于25岁把新生代农村流动人口分为三组,运用Amos软件对三个层次的因子与新生代农村流动人口的生活满意度分别进行路径分析。几个绝对拟合指数和相对拟合指数显示,结构方程模型的拟合情况较好,可以较好地反映因子之间的路径联系。表3显示两个层次的因子与新生代农村流动人口生活满意度的直接路径关联情况。

1. 总体情况

首先分析影响新生代农村流动人口生活满意度的第一层次因子。工作满意度与生活满意度被普遍认为具有相互影响的关系[20-21]。模型1的结果显示,对于新生代农村流动人口整体而言,工作满意度与生活满意度呈正相关关系。工作满意度越高,生活满意度也越高。这是因为对于农村流动人口而言,工作是其生活的最重要部分。而相对于老一代农村流动人口,新生代农村流动人口对发展权和平等权有了更多诉求,不仅仅对生存权进行考虑。有无歧视可以成为衡量与城里人地位平等的标杆,并进而影响到他们对于在城市生活满意度的认知。如李国珍发现,与城市居民相处越融洽、越不受歧视,农村流动人口的生活满意度越高[9]。本文的模型结果也显示,受到歧视会显著降低新生代农村流动人口对生活的满意度。权益保护对生活满意度没有显著影响。虽然约71.1%的新生代农村流动人口不满意自身的权益保护,但这并没有影响他们的生活满意度。可能的原因是,所谓的“权益保护”对于他们而言,是相对模糊的概念,他们受媒体影响觉得自身的权益没有受到保护,但是具体什么权益受到损害以及对他们生活造成何种影响并不很清楚。

第二层次的消费模式和休闲模式对生活满意度均无显著影响。海蒂(Headey)等把生活分为六个领域:婚姻、工作、生活的物质标准、休闲、朋友关系和健康[22]。与工作满意程度和生活满意程度的强相关形成对比,“工作”相对于“休闲”在新生代农村流动人口的生活中占据更重要的位置。尽管新生代农村流动人口的追求已逐渐从“生存权”向“发展权”和“平等权”的方向转变,但是他们现有的休闲模式和消费模式与城市人相比仍处于较低的水平,因此生活的“休闲”方面对其生活质量整体感知的影响远远不及“工作”方面的影响。

第三层次的因子主要是新生代农村流动人口的基本社会经济属性。男性对生活的满意程度更高,可能原因是女性农村流动人口相对于男性而言,收入较低,而失业的可能性也更高[23]。结婚与生活满意程度呈正相关关系。这可能是反方向的因果关系,即对生活满意程度高的人结婚的几率更大。此外,生活满意度还与签订工作合同、职业等级、收入高低、教育程度、居住状况和是否购买社会保险有关。其中,收入水平的影响最为显著,这与国内外已有的研究结果相似[4]。第三层次因子路径分析结果一定程度反映新生代农村流动人口的“生存理性”逐渐向“经济理性”和“社会理性”的方向转变。收入的高低和居住状况与生活质量的高低密切相关,但新生代农村流动人口同时也开始关注工作的稳定程度(签订工作合同)、工作的发展程度(职业级别)、人力资本水平(教育程度)、社会福利水平(是否购买社会保险)等方面的内容。这一结果表明,新生代农村流动人口的需求层次上升,他们进城打工不仅仅是赚钱谋生,他们对安全保障已有了强烈需求,并且希望通过享受社会福利来提高生活质量。

2. 不同年龄段情况

总体来看,影响两个年龄段新生代农村流动人口的因素具有一定的相似性,如工作满意度、性别、婚姻、医疗保险、养老保险、居住状况等方面。但仍存在一些显著的不同,主要为有无歧视、签订合同、职业水平、教育水平以及收入这几个因子。相对于年龄较大的新生代农村流动人口,小于25岁的农村流动人口更容易接受并使用微博、微信等社会媒体,有更加多元的获取信息的渠道,更容易知道与自己同龄的都市年轻人的生活状况,他们更渴望得到与城市人相同的社会地位,而不再是贴着“农民工”的标签。因此一旦受到歧视,将会严重影响其对生活质量的判断。可见两个年龄段的新生代农村流动人口的主观感知对生活满意度的影响体现了时代的变化。

签订合同、职业水平因子则可能与新生代农村流动人口的生命周期相关。由于小于25岁的新生代农村流动人口进入劳动力市场不久,工作处于尝试阶段,相当一部分人仍具有高离职率与强流动性。而工作年限的长短则决定了他们的职业级别不高。且由于他们的年纪比较小,76.1%的小于25岁的新生代农村流动人口处于单身状态,因此家庭的负担普遍较轻,一定程度造成“签订工作合同”、“职业水平”这两个与工作稳定性相关的因子与他们的生活满意度感知没有明显的路径联系。同时,由于工作年限较短、经验较少,教育水平成为社会衡量他们能力的标杆,教育水平的高低直接影响到社会对他们的认可程度,从而影响其对生活质量的判断。此外,“收入”的路径系数对于大于等于25岁的新生代农村流动人口明显更高,可以在一定程度解释为是受家庭负担影响的结果。而小于25岁的新生代农村流动人口受人力资本水平、成长环境等因素的影响,更看重工作机会和个人发展,从事“脏累险”活的比例已大大降低,收入已经不是唯一的寻找就业的标准。因而其对生活质量的影响也较为有限。可见,两个年龄段的新生代农村流动人口的个人社会经济属性这些“客观因子”对生活满意度的不同影响主要体现了所处生命周期的差异。

五、结论

新生代农村流动人口城市生活的满意度在很大程度上影响着他们的心理及生存状态,对城市的社会经济发展、安全与稳定等都有着不可估量的影响。由于新生代农村流动人口已经逐步脱离农村,如果不能很好的融入城市,他们常常会面临“融不进城,也回不了乡”的双重困境。因此,研究新生代农村流动人口城市生活的满意度有一定的学术及实践意义。

新生代农村流动人口的需求已逐渐从“就业谋生、赚钱养家”向“与城里人一样生活”转变。与老一代农村流动人口相比,新生代农村流动人口受教育程度明显提高,需求由单纯的“谋生动机”向“寻求职业发展与平等地位”转变,对城市生活的发展权及平等权等都有着强烈要求。特别是养老保险和医疗保险对生活满意度的影响显著,表明新生代农村流动人口进城打工的需求已不仅仅是赚钱谋生,他们对安全保障有了更高的需要,并希望通过享受社会福利来提高生活质量。但是,与“休闲”相关的消费模式和休闲方式并没有对新生代农村流动人口生活满意度产生显著影响,与之对应的“工作”满意度对生活满意度的影响则非常显著。说明休闲在他们生活中所占的比重还非常小,工作仍占据了生活的大部分内容。

随着生命周期及经济社会大背景的演化,新生代农村流动人口内部出现了明显的年龄差异。其并不是铁板一块,而是可以被25岁这样一条重要的分界,划分为大于等于25岁和小于25岁这两个不同的年龄组。总体而言,新生代农村流动人口的内部差异不仅体现在个人的社会经济等“客观属性”上,同样也反映在其对工作、生活的“主观认知”上。而客观属性和主观认知的不同又可通过生命周期及经济社会大背景这两方面进行解释。譬如,由于所处生命周期的不同,大于等于25岁的新生代农村流动人口更倾向于选择较稳定的生活,减少休闲时间和娱乐开支。而经济社会大背景的变化,使得小于25岁的群体拥有更高的教育水平,更倾向于在服务性行业就业,更容易受到新通讯技术和社会媒体的影响。而地区的发展也影响着在不同时期进入劳动力市场的农村流动人口群体。

“有无稳定工作和生活”的客观状态和“是否与城里人相同”的主观感知是影响不同年龄群组新生代农村流动人口生活满意度的主要因素。对于大于等于25岁的新生代农村流动人口,收入、职业,以及有无工作合同等“客观属性”对他们的生活满意度感知影响更大。而小于25岁农村流动人口的生活满意度则更受“主观认知”的影响,如有无受到歧视。由于入职时间不长,他们对目前工作稳定性、等级和收入的要求并不高,但由于他们更容易受到社会媒体的影响,获取信息的渠道更加多元,使他们更容易与城市的同龄人进行横向比较,拥有更高的在城市生活和工作的期望值。媒体信息并没有减少他们在城市中的歧视感知,反而增加了他们由于城乡巨大差异带来的失落感和边缘意识。因此,随着时间的推移,提升新生代农村流动人口生活满意度的任务将变得更加刻不容缓。

在推进农村流动人口市民化的进程中,不仅要加强就业、住房等硬件建设,也需要关注社会舆论、权益等软环境的改善。影响不同年龄群组生活满意度因子的差异也可以代表未来影响农村流动人口生活满意度的一种趋势。随着中国经济发展和社会进步,“个性化”、“主观化”的趋势将不断增强,影响新生代农村流动人口生活满意度的因素将愈加多元,收入、职业水平等“客观属性”因素的影响力可能会逐步减弱,而反映个人“主观认知”的因素,如个人的兴趣、习惯、对自身期望,以及对外界环境的感知等因素将逐渐增强。这也给农村流动人口生活满意度的研究提出了新的方向,即未来的研究应包含更多的反映个人喜好、习惯及价值观的主观性分析。

参考文献:

[1]王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系 [J]. 社会学研究, 2001(1): 63-76.

[2]悦中山, 李树茁, 费尔德曼,杜海峰. 徘徊在三岔路口: 两代农村流动人口发展意愿的比较研究 [J]. 人口与经济, 2009(6): 58-66.

[3]段成荣, 马学阳. 当前我国新生代农村流动人口的新状况 [J]. 人口与经济, 2011(4): 16-22.

[4]李丹, 李玉凤. 新生代农村流动人口市民化问题探析:基于生活满意度视角 [J]. 中国人口·资源与环境, 2012(7): 151-155.

[5]SHIN D, JOHNSON D. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life [J]. Social Indicators Research, 1978(5): 474–492.

[6]DIENER E R. Subjective wellbeing [J]. Psychological Bulletin, 1984, 95: 542-575.

[7]风笑天. 生活质量研究: 近三十年回顾及相关问题探讨 [J]. 社会科学研究, 2007(6): 1-8.

[8]焦亚波, 汤文建, 周江涛. 城市农村流动人口主观生活质量及其影响因素研究——基于上海浦东新区农村流动人口调查数据的分析 [J]. 人口与经济, 2008(6):62-66.

[9]李国珍. 武汉农村流动人口生活满意度调查 [J]. 南京人口管理干部学院学报, 2009(1): 47-58.

[10]李国珍, 雷洪. 互动论视角下的农村流动人口生活满意度研究 [J]. 南方人口, 2001(3): 25-34.

[11]WEN Ming, WANG Guixin. Demographic, psychological and social environmental factors of loneliness and satisfaction among ruraltourban migrants in Shanghai, China [J]. International Journal of Comparative Sociology, 2009, 50 (2): 155-182.

[12]ZHANG Jintao, LI Xiaoming, FANG Xiaoyi, XIONG Qing. Discrimination experience and quality of life among ruraltourban migrants in China: the mediation effect of expectation reality discrepancy [J]. Quality Life Research, 2009, 18(3): 291-300.

[13]刘传江, 程建林. 第二代农村流动人口市民化:现状分析与进程测度 [J]. 人口研究, 2008(5): 48-57.

[14]FUCHS V R. How we live: an economic perspective on Americans from birth to death [J].Joumal of Health Politics Policy & Law,1983,9(4):725-726.

[15]刘厚莲. 新生代流动人口初婚年龄及其影响因素分析——基于全国流动人口动态监测调查数据 [J]. 人口与发展, 2014(5): 77-84.

[16]王欢, 黄健元, 王薇. 人口结构转变、产业及就业结构调整背景下劳动力供求关系分析 [J]. 人口与经济, 2014(2): 96-105.

[17]ZHANG Pengyi. Social inclusion or exclusion? when weibo (microblogging) meets the “new generation” of rural migrant workers [J]. Library Trends, 2013, 62 (1): 63-80.

[18]宋林, 亓同敏. 我国农民工劳动合约签订率低的原因分析:基于劳动力市场分割和产业分割的分析框架 [J]. 华东经济管理,2014(12): 34-40.

[19]ZHU Chunyan, WANG Jiaji, FU Xianhua, ZHOU Zhiheng, ZHAO Jing, WANG Caixia. Correlates of quality of life in China ruralurban female migrate workers [J]. Quality Life Research, 2012, 21: 495-503.

[20]RICE R W, MCFARLIN D B, HUNT R G,NEAR J P. Organizational work and the perceived quality of life: toward a conceptual model [J]. Academy of Management Review, 1985(10): 296-310.

[21]SCHMITT N, BEDEIAN A G. A comparison of LISREL and twostage least squares analysis of a hypothesized lifejob satisfaction relationship [J]. Journal of Applied Psychology, 1982, 67: 806-817.

[22]HEADEY B, VEENHOVEN R, WEARING A. Topdown versus bottomup theories of subjective wellbeing [J]. Social Indicators Research, 1991, 24(1): 81-100.

[23]APPLETON S, SONG Lina, XIA Qingjie. Has China crossed the river? the evolution of wage structure in China [J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(4), 644-663.

[责任编辑 武 玉]