切尔诺贝利的悲伤

孙满子

“自从我出生之后,我们村里就没有任何男孩或女孩出生了。我是唯一的一个。医生说不能把我生下来。我没有兄弟姊妹,我想要有一个。你可以告诉我吗?我为什么不应该被生下来?那我该去哪里?高高的在天上吗?还是在别的星球?”

独立新闻人出身的白俄罗斯女作家阿列克谢耶维奇在《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》中引用了这稚嫩的话语,让人不忍卒读又难以回答。泄漏,灾难,政府,隔离,污染,紧急……一如我们对任何一件宏大叙事的刻板印象,切尔诺贝利也在30年的岁月里不断被媒体、政府、以及各种组织贴上标签。

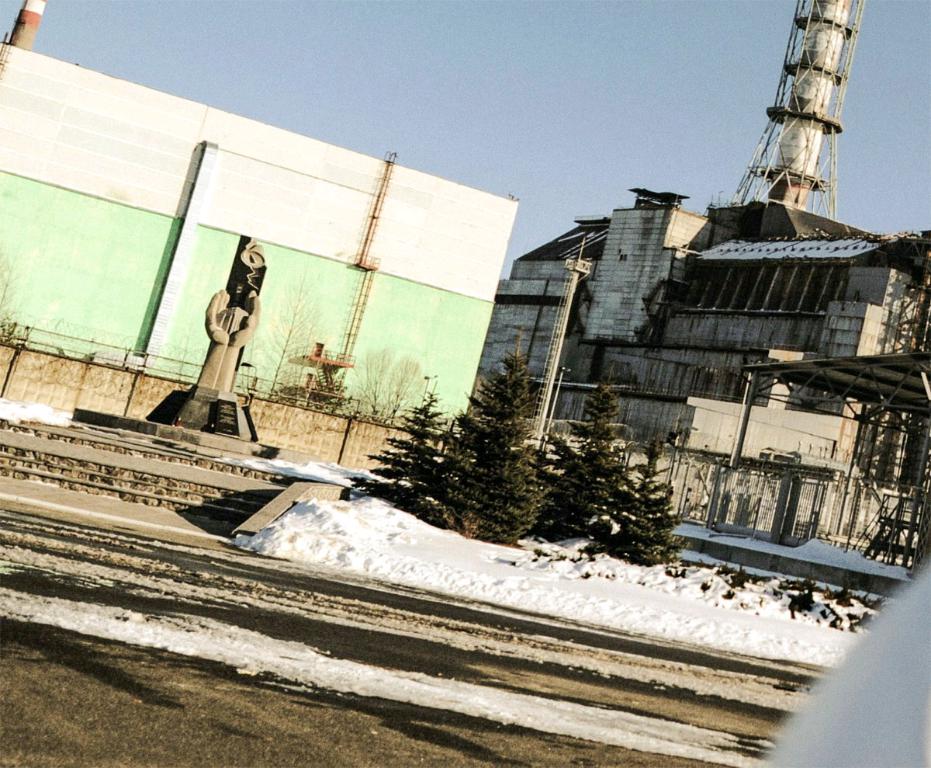

位于前苏联“能源之城”普里皮亚季(Pripyat)的四号反应堆,直到爆炸事故发生时这里还居住着将近5万平民。预算即将花费8.7亿欧元的巨大石棺将沉睡的恶魔封印起来,但当地的辐射强度仍达到每小时744毫伦琴,远远高出安全值20毫伦琴的水平。图为一位穿防化服的工作人员在第四反应堆前的空地前走过。

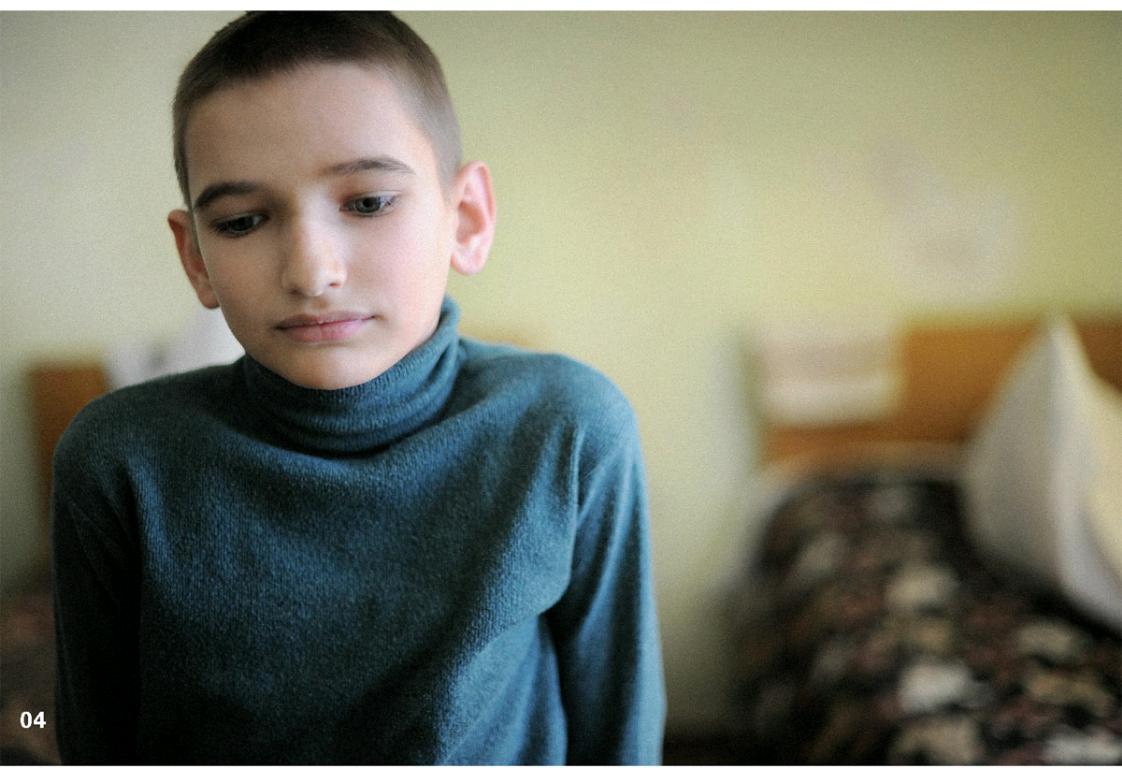

但被历史洪流所裹挟的人们可曾听过这来自孩童稚嫩的发问?这些带着呼吸检测器、坐在病床前的孩子只能用自己羸弱瘦小的身躯默默承受灾难带来的荼毒。

图为年轻的母亲抱着自己的孩子,近处的餐桌上摆着母子俩的食物,孩子似乎对碗里的食物不太感兴趣,一直盯着摄影师的镜头。母亲则低下头,若有所思地抚摸着孩子的手。类似这样的家庭在切尔诺贝利附近的小镇Drosdyn有很多。他们生活在距离乌克兰与白俄罗斯边境5千米的地方,这里正是当年核泄漏事故最严重的地区,至今小镇上的人们还在被辐射污染的食物中挣扎着生存。

前苏联时期这里被规划为能源之城,带着这个国家最大规模的核电站的光环,切尔诺贝利承载着一个国家对未来的希望。距发生爆炸的第四反应堆3公里的普里皮亚季(Pripyat)生活着大约5万人,主要是核电站的员工和家属。有超过1.3万套公寓,还有多所学校,有商店,咖啡馆,电影院,文化中心,医院……俨然一个独立的小城邦,计划经济赋予了这里所需要的一切。而30年后尘埃和疯长的植被像当年遮蔽天空的辐射云一样重新掩盖了它昔日的光芒,历史用空无一人的摩天轮、像墓碑一样伫立的健身器以及顽强挣扎着的核难民回答着当年的集权政府带给这里的人们乃至全人类那些本没有答案的问题。

“切尔诺贝利人”因为灾难而变成了一个群体,一群在孤独中拥抱的人。带着歧视,言论钳制以及不知还能支撑多久的身躯,前后有8.4万人从核泄漏污染的地区撤离。无论是“清理人”,还是带着苏联纪念章的调查员亦或是“被英雄”的消防员战士们,灾难不光吞噬了他们年轻健康的体魄,也在这持续遭受辐射阴影肆虐的土地上将他们对生活的信心残忍地撕碎。人们不知道辐射长什么样,只知道田里的土要翻,森林里的蘑菇要摘了,玉米快要收成,牛奶可以挤了……而这些,都不能吃。更让人疲于招架的,还有利欲熏心的投机商人,种族间的国仇家恨和试图掩盖事实的政府。

摄影师在位于乌克兰的物理放射治疗中心捕捉下了这一幕:一名留着短发的男孩用双手无力地撑着床沿,疲惫的双眼低垂着面对镜头。据悉,在乌克兰境内目前每年有超过60名儿童一直在接受阶段性的辐射并发症诊疗,而这种状况已经持续了近30年。

男孩在物理放射治疗中心接受呼吸系统的检查。乌克兰当局正组织对年幼的儿童进行持续性地核辐射并发症诊疗。肺部感染、呼吸道问题以及严重的癌变都会在他们幼小的身躯上发现。

和那些繁华都市中的摩天轮略有不同,位于小镇Drosdyn广场空地前的摩天轮像一颗停止旋转的原子,在雪地中似乎演绎出一种寂静的浪漫。

严寒并不能阻止人们享受冬泳带来的刺激与快感。虽然Drosdyn镇位于乌克兰境内,但镇上大多数人为白俄罗斯族。这里并没有提供任何工作的场所,人们的主要收入来源基本上靠采摘森林里的树莓和蘑菇为主。

切尔诺贝利核电站建好后,有关能源城的配套设施:学校、商店、咖啡馆、电影院、文化中心、医院等在这里拔地而起,图为像当时建立的健身场地。但是灾难到来的那一夜为即将到来的欣欣向荣划上了句号。

为了彻底禁锢杀人于无形的辐射,5年前的4月19日在基辅即将召开的为切尔诺贝利筹款的国际援助会议上,乌克兰政府希望筹措7.4亿欧元给4号反应堆建造新石棺,不知这笔巨款是否也能将人们对未来的恐惧,对当下的猜疑,和对过去的悲伤与水泥一样封存在石棺里。残忍又奇异,清冷而孤绝的切尔诺贝利,层层石棺下,放射性物质极缓慢地走向半衰期。而被留下的人们、动物和植物,仅只能顺应着命运,慢慢走向无可逃避的死亡。土地承受污染,生命与希望被放逐殆尽。人们是无力离开的。在愤怒、愚昧、英勇及死伤的纪录下,耸立着人们对未来生活的执着。