《杀人者》:极限处境与多维视阈

宫小兵(湖北师范学院 文学院,湖北 黄石 435002)

《杀人者》:极限处境与多维视阈

宫小兵(湖北师范学院 文学院,湖北 黄石435002)

〔摘要〕从文本的内部含义、作者意图及其他互文性语境来看,《杀人者》将一桩预谋杀人事件巧妙设置设置为人的极限处境,叙述尼克等人物在死亡场域中的不同应答。《杀人者》是一个关于极限处境和对话的文本。

〔关键词〕海明威;《杀人者》;极限处境

海明威的《杀人者》讲述的是两个杀手在一家小饭馆将乔治、尼克等人控制起来,设伏刺杀拳击师奥利·安德烈森。因奥利未来用餐,谋杀流产。杀手离开饭馆后,尼克给奥利通风报信,然而拳击师却不采取应对措施。尼克感到惊恐,于是离开了饭馆。显然,即使对没有受过专业训练的读者而言,阅读故事也不会有多少难度。然而,即使对拥有专业知识背景的研究者来说,文本中也存在许多令人困惑之处。这个故事既非社会历史的宏大叙事,也不是反映种族、性别、政治和文化冲突的艺术文本,甚至也不象《老人与海》那样让读者比较容易地辨认出某种哲理隐喻。故事情节、语言都平淡无奇。艺术结构、人物设置更是奇怪:如果把小说视为关于杀手的故事,显然故事在他们离开饭馆后就应该结束;如果把小说视为关于尼克或者拳击师的故事,但故事的绝大部分篇幅却与两个杀手有关,尼克在故事里顶多只是一个旁观者,拳击师在这个由三百多个句子构成的故事里,也仅有寥寥数语[1]。此外,文本中还有一些似乎无关紧要的细节:如乔治不是饭馆的老板、饭馆里的时钟快二十分钟,还有为什么要设置贝尔太太这样一个人物,而且她也不是房主等。

因此,文本中充满了使读者与文本进行有效对话与沟通的阻碍,读者甚至很容易认为这个故事毫无意义。然而《杀人者》的作者却是以精通叙事艺术和文体简练等著称的1954年诺贝尔文学奖得主。这篇小说被公认为是文学史上最著名的短篇小说经典之一,不仅入选众多英语文学教程,是叙事学等文艺理论的经典案例,而且还多次被改编为电影。难道这篇小说盛名难副?如果不是,那又当如何理解文本呢?

当然,目前并不缺乏对《杀人者》的研究,布鲁克斯和沃伦在新批评经典论著《理解小说》中仔细讨论文本后认为尼克对暴行作出了反应,而其他人接受了现状,所以这是一个尼克的故事,写他发现了邪恶。[2]二人对叙事中道德话语的关注可以说基本上代表了目前对《杀人者》的通行看法:认为文本的主要关注点是暴力、邪恶或者勇气。这样的论断既难以把握文本整体,又无法汇通局部环节,解释不了上述令人感到奇怪的疑问。我们应该寻找更合适的阐释。我们认为,《杀人者》是一个描述人的极限处境的符号文本,文本展现的是在死亡场域中不同人的不同应答。如果借用文本中出现的电影和照片这两个符号,那么这篇小说相当于一部反映面对死亡召唤的人的不同应答的电影,或者一张表现看到死亡时不同人的心理和行为的照片。我们可以从文本内外来讨论我们的判断是否合理。

(一)

布鲁克斯和沃伦将文本分为一个长场景和三个短场景。[3]这种分法是恰当的,我们可以借用这种划分方式来展开讨论。第一个长场景写的是艾尔和麦克斯控制了小饭馆,设好埋伏准备射杀通常在六点来吃饭的奥利。这个场景初看像准备处死一个人的刑场 :两个杀手有条不紊地布置,奥利来受死。再看则像一场将要波及乔治等现场观众的屠杀:在撤退时,艾尔认为麦克斯说的太多而起了杀人灭口的动机。显然,连吃饭都要带手套免得留下指纹的歹徒在杀死拳击师后肯定不会愚蠢得不去毁灭包括那几个目击证人在内的所有证据。显然,这个小小的饭馆即将如充满了死亡的地狱一样。因此,这个场景是一个表现死亡将临的叙述场域。我们可以从文本中找到暗示死亡场域的语言和修辞依据。例如文本先后八次重复使用了“hell”一词,如“What the hell……”,“to hell with the clock”,“The hell you were”[4]等等。虽然这个单词的语法修辞功能是增强语气和情感,但毫无疑问,这种词语还可以形成一种联想到地狱的语义暗示。那两个杀手则成了收割生命的死神的表征符号:在天黑之际,他们进入饭馆,悄无声息:The door of Henry's lunchroom opened and tow men came in,这种幽灵般的行踪如同地狱来客一样。他们和死神一样,都在制造死亡,都无视人类行为准则的道德尺度。在饭馆这个正常的生活场所里,他们的行为处处与正常的社会准则相悖:进了酒店却不知道要吃什么,他们要的食物也跟正常的就餐时间相矛盾。当然他们的目的不是吃饭而是杀人,正如死神不会理睬人类的祭品而只带走生命一样。他们揶揄乔治和尼克是聪明人分明就是强大的死神对人貌似强大的知识文化和精神智力的嘲笑。

当然,小说对歹徒的描写不无滑稽的讽刺,如他们的打扮、言语、故作聪明、把尼克和萨姆像修道院里恋爱的修女一样捆起来等等。但这恰好是维持情节发展的有效叙述策略。乔治、尼克等最后没有被杀正是与这种策略所取得的娱乐效果有关:当艾尔说麦克斯说的太多而动了杀机时,麦克斯说:“We got to keep amused, haven't we?”歹徒犯罪的精神压力在这种叙述中得到了缓解,他们和饭馆里的小伙子之间的紧张关系得到了调协,尼克等人因此未被灭口,情节才得以继续。因为文本的叙事意图并不在于再现事实死亡,因此,采用合适的修辞技巧能使故事保持合理的张力。

还应该指出,滑稽叙述在尼克、萨姆的视域中反而产生了死亡场域的恐怖性。文本通过拍照片、看电影和嘴里塞毛巾等细节使死亡语境的恐怖效果由抽象变得真实可感。艾尔为便于射击而像摄影师一样安排乔治和麦克斯的位置,麦克斯嘲弄般地要乔治多看电影,这样的情节在叙事中具有一种解释作用,它们向故事中的人物揭示正在即将到来的死亡绝非恐怖电影或者恐怖小说的艺术虚构,而是就在身边正发生进行着。塞毛巾使人在触觉和视觉上意识到自己已置身于死亡场域。萨姆对毛巾所体现的死亡信息很快就产生了反应,“The cook felt the corners of his mouth with his thumbs”,惊恐地劝说尼克不要卷入。尼克对毛巾产生感觉则经过了一个过程:刚松绑时,“He was trying to swagger it off”,似乎不太愿意顺从;然而送信回来后,开始还比较平静,但当看到乔治拿出毛巾擦柜台时,他的恐惧才完全表露出来:“It's too damned awful.”这时,他才意识到毛巾背后的死亡信息。拍照片、看电影和嘴里塞毛巾以反讽的方式彻底打消了那种以为是在开玩笑、演戏从而对歹徒和死亡心存侥幸的幻想,将日常生活中看似躲在遥远未来某处的死亡强行置入人物的意识之中。

总体来看,这个场景近似一幕戏剧:两歹徒扮演刽子手,准备执行死亡任务,三小伙子既是旁观者,又是参与者。虽然奥利没有出场,死亡没有发生,但这正是叙事的巧妙之处,因为这个场景的目的并不在于娱乐,也不在于制造真正的死亡事件,而在于展示人的极限处境。因此这一场景的意义和效果并不因奥利的缺席而减损缺失,反而由一系列重复叙说得以强化凸现,如顾客不断光临、歹徒反复推迟撤退的时间等等。顾客来了一个走一个,表明打破死亡进程的机会一次又一次的丧失。杀手一而再、再而三地推迟撤退时间,使叙事进一步增强了奥利死亡发生的必然性。这些重复使这个场景占据了整个文本的大部分叙述容量,因而相对于另外几个场景显得过于庞大。然而这个因延缓叙事节奏、降低叙事频率而变得庞大的场景恰好彰显了强大、恐怖、真实和必然的极限处境。这种庞大是与死亡的强大是相一致的,而另外几个场景的短小则展示了死亡面前人的行动的有限性。

(二)

第二到第四场景及一些过渡部分描写发现极限处境后人物对死亡的不同应答。我们先看黑人厨师萨姆的反应。胆小的萨姆被死亡恐惧彻底征服。虽然他不是暗杀的目标,但他作为目击证人可能会被灭口。而且作为黑人,他那个不幸的种族遭受到了太多的残忍迫害,导致无数黑人悲惨地死去。小说中他多次被称为nigger,这个语词不能不激起他黑人种族所遭受迫害的恐怖记忆。可怜的厨师不仅被自我的死亡吓坏,还对他人及其他一切与死亡有关的信息都极为敏感,难以接受,所以他劝尼克置身事外,明哲保身。当尼克报信回来后,小说不厌其烦地在第四个场景中再次插入一笔描写他对死亡的态度:他从厨房探头出来说自己再也不愿听到这方面的事情,然后就砰地关上门。萨姆也砰然关闭了死亡意识世界,他要试图选择一个与死亡符码彻底隔绝的世界,在这个世界里他虽然最终难以逃避死亡的结局,但起码在活着的时候,他要将那些符码从意识中屏蔽。

次看奥利的态度。躺在床上的拳击师对即将发生在自己身上的死亡无动于衷,不采取任何规避或者反抗的行动。他如同一个身陷沼泽的人任由自己慢慢下沉却不向旁人呼救或采取其他的拯救措施。实际上,这个对追杀置若罔闻的拳击师甚至连自己要干什么都不知道,难以下决心。他的内心世界似乎一片死寂,他对在外面奔来跑去感到厌倦,对美好的天气毫无兴趣,对来自他人的通报和建议不做任何响应,只是躺在床上木然地看墙。奥利的行为既令人震惊,但又在情理之中,因为在死亡面前,人没有任何选择。墙不仅反映了奥利处于困境中的精神世界,还具有简单实用的象征涵义。这种象征在海明威的作品中可以找到很多实例。在《印地安营地》中,那个印地安男子也是躺在床上,面朝着墙,用剃刀割断了颈动脉而死亡。在《在我们的时代》(1925)第三、四、五、六章速写里,墙作为死亡的象征反复出现:四个德国士兵翻墙时被射杀;“我们”向翻越铁栅栏的敌人胡乱射击;六个希腊内阁大臣在墙边被处决;尼克脊椎中了子弹,躺在墙边。矗立面前、堵住去路的墙如同一面镜子,照射出奥利作为肉身的人的脆弱原形,照射出现实世界中看不到却又无处不在的极限处境。

还应该指出,在对待人生和死亡的态度上,奥利与海明威笔下的那些硬汉形象有所不同,他似乎具有“迷惘的一代”那种绝望悲观。硬汉桑提亚哥即使一无所获,但仍坚持出海;即使拖了一副鱼骨架回来,却以一种像上帝一样的姿势躺在床上梦见狮子。在这位老人身上我们看到了人的尊严、风度和勇气,人在精神上是不可战胜的。《太阳照常升起》中的退伍兵杰克·巴恩斯是“迷惘的一代”的典型,他在战场上失去了阴茎,夜里躺在床上痛哭流涕。奥利虽然肉体上看不出有什么创伤,但他跟杰克·巴恩斯一样茫然不知所措,不知道出路在哪里,不知道自己该干什么。这个高大强壮的拳击师已经退出竞技场,他肯定不会像年迈体弱的桑提亚哥那样说:人可以被毁灭,但不会被打败。但他也许会像弗雷德里克·亨利(《永别了武器》)那样在心里默念:“世界打垮了每一个人,于是有许多人在被打垮之余显得很坚强。但是世界对打垮不了的人就加以杀害。”[5]

再看乔治对死亡的态度。在死亡面前,乔治始终保持着正常的理智,情绪平静。他明白歹徒的意图,按照歹徒的要求接待顾客。我们难以用道德的标准来衡量这种行为策略。毕竟在持枪杀手面前,手无寸铁的他的选择是有限的。但他并不像奥利那样接受死亡的规定性,也不像萨姆那样畏惧、逃避,他对死亡做出了适当的应对:安排尼克去通风报信,认为尼克离开的行动是好事。但他也没表现得很勇敢。他既不向死而生,也不十分消极,他最后能做的就是不去想这件事,在生活中保持平静,随遇而安。人有一死,谁也逃脱不掉。面对这一自然铁律,大多数人虽意识到自己终有一死却能有意无意忽视它,在生与死之间保持正常和平衡,照旧进行日常生活,待人生老朽,便安顺天命,撒手而归。乔治就属于这一类人。

最后看尼克的反应。尼克开始还有勇气面对死亡,萨姆警告他参与事件的可能结果,但他仍前去给奥利送信。然而送信回来后,则发生了巨大的转变。这并不是他害怕萨姆的警告和歹徒的可能报复,而是奥利的态度使他看到了人的极限处境。在印第安营地里,尼克就已经看到了血淋淋的死亡,但内心里却如同湖水一样平静,甚至还认为自己永远不会死(《印第安营地》)。现在想到躺在床上的奥利,反而恐惧万分。原因就在于由奥利、床、墙所组合而成的图像揭示了人的极限处境:活着就是等死。真正的死亡并不可怕,最折磨人的就是我们都知道结局而无能为力。这才是尼克恐惧的根源。尼克的这种恐惧在《三下枪声》中就表现出来了:尼克唱赞美诗第一次发现了自己必有一死而非常害怕,为了摆脱恐惧,整夜阅读《鲁滨逊漂流记》。现在他离开城市的决定实际上是他彻夜阅读《鲁滨逊漂流记》的延续,因为二者都来自于一种超越极限处境的意图。对尼克的离开,我们后面在转向文本之外时将发现还有更丰富的涵义。

在文本中还有一个奇怪的人物贝尔太太,她初看起来显得与叙事关系不紧密,看不出她的出现有何意义,完全可以省略。但如果我们将文本是置于死亡视野中考察,虽然贝尔太太在文本中的所占分量不多,但她的出现很有深意,她的作用并不在于为做了错事的奥利进行道德辩护、反衬杀手的邪恶,她具有丰富复杂的象征涵义。布鲁克斯和沃伦认为她是正常世界的象征。但更准确的说,这位贝尔太太是西方传统理性社会的象征符号。她的言语不多,但非常合乎逻辑和理性。她告诉奥利:“You ought to go out and take a walk on a nice fall day like this”,这个让尼克惊恐不安的一天在贝尔太太那里却是美好的,人也应该做些什么。她还反复夸奖奥利:“He's an awfully nice man”,“He's just as a gentle”。这不由得让我们想起了哈姆莱特说人是宇宙的精华、万物的灵长。要见到奥利得通过这位不知道死亡事件的太太,这意味着贝尔太太──即理性——在我们的无意识和意识之间担任着警戒。毕竟,在人的意识范围内要合理控制死亡的闯入。具有讽刺意味的是她虽然对社会看法美好,但她并不知道现实世界正在发生的事情。的确,那些向我们传输信仰和知识的教育者、管理者以及他们所代表的传统理性文明一直无视非理性的错位世界──饭馆里比正常时间要快二十分的时钟正是这种错位的隐喻。更惊心动魄的是贝尔太太不是房屋的主人,她只是替人家看管房子。与这位女性太太一样,饭馆的男性管理者乔治也不是饭馆的老板。这样的身份表明人并不是这个世界真正的主人。在神秘强大的自然和永恒的时空中,人只是个过客和他者。真正的主人也许就如同《等待戈多》中的戈多一样不会出场。贝尔太太的出现使文本对死亡的展示从小饭馆走向了社会和文化。

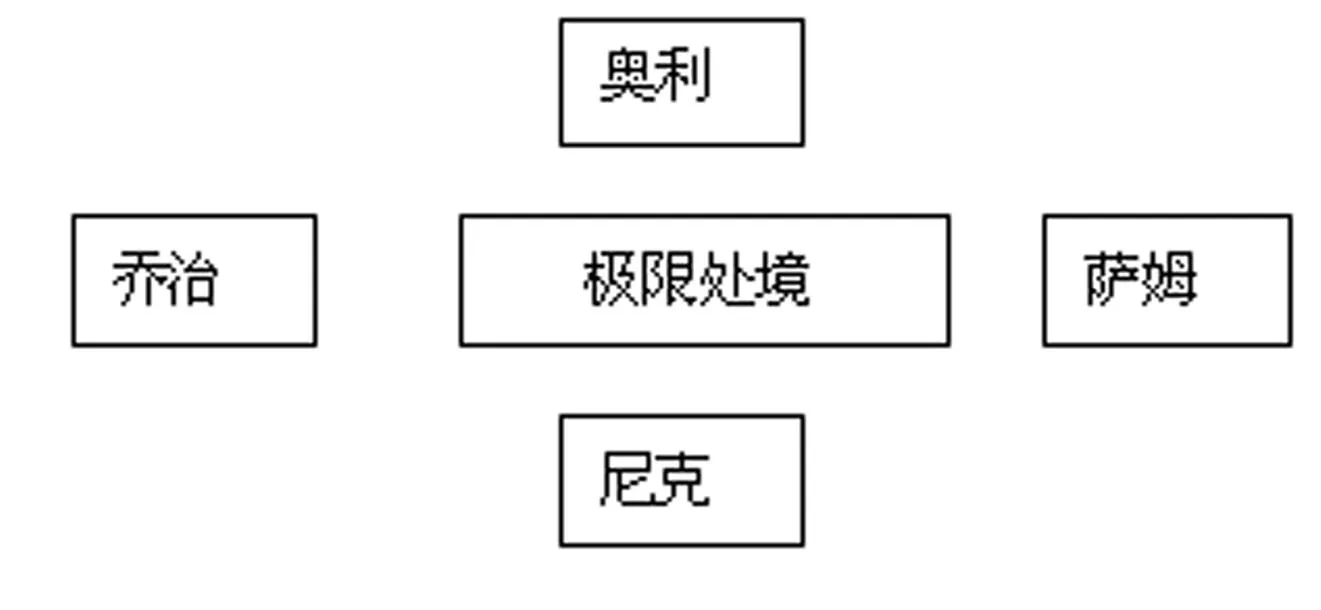

至此,我们可以总结一下由四个场景组成的文本构成。第一个场景巧妙设置人的极限处境,其余部分则以对话体展开人物对极限处境的不同应答:奥利选择了躺在床上,萨姆将自己封闭在厨房里,尼克选择了离开,乔治则继续经营他的生意。对话在这里不仅表现为一种文体,更具有对话哲学的含义。这不仅是因为那些人物面对的是死亡这一哲学性很强的话题,更因为他们做出了独立而又互相交锋的选择,他们的选择代表人面对死亡的不同态度。人类在历史和文化中发展出了许多面向死亡的方式,《杀人者》便以对话的形式将其部分展示出来,从而构成了一个关于死亡的哲理叙事。萨姆、奥利、乔治和尼克面对死亡的立场和答语各不相同,他们的位置散布在死亡周围,使文本形成了一种轮辐式的心理学叙事结构(如下)。

《杀人者》文本结构图

贝尔太太像空气一样弥散在这一结构中,我们看不见她,而她却无处不在,必不可少。她的存在使叙事由平面变为立体,将社会、历史和文化的维度引入哲学探讨。尼克选择离开则使这种结构保持了一种开放性,小说结束了,但死亡不会从人类世界消失,关于死亡的对话和叙事也永远不会有结局和终点。

(三)

上面我们的讨论主要是在文本内部展开,为了确保阐释的有效性,我们不妨将目光转向文本之外寻找更多的互文性根据。而且,将视野扩展至属于海明威的创作这个更大的文本系统,我们将会更好地理解尼克选择离开的这一结尾的意义——这是包括布鲁克斯和沃伦在内的众多研究者所未曾发现的,因而他们总抱怨结尾难以理解。

海明威在《死在午后》中说:“那时我正在学习写作,从最简单的问题着手写,而最简单的问题之一和最根本的问题即是暴力造成的死。”他接着不无遗憾的抱怨说:“在我读过的许多本书里,当作者试图传达死的时候,他写出的只是一团模糊,我认为这是因为作者从来没有清清楚楚地看到过死……。”[6]20世纪20年代就是海明威学习写作并在中后期开始取得重要成就的时期。他在这一时期创作了许多优秀小说,其中就有许多从不同角度描写了死亡。在《三篇小说和十首诗》(1923)、《在我们的时代》(1925)、《没有女人的男人》(1927)这三部收录了海明威这一时期主要创作的作品集中,我们可以看到不同人的死亡:赛马师、斗牛士、士兵、希腊内阁大臣、罪犯、印地安人、黑人、白人、匈牙利人、德国人等。这些死亡发生在不同的场合:赛马场、斗牛场、战场、医院、大街上、印地安营地、刑场等。死亡的方式各不相同:自杀、被公牛刺死、被击毙、被枪决、被绞死、从马背上摔死等。作者描写死亡的角度和方式变化多样:直接描写、间接描写,还有运用冰山原则的省略(如《禁捕季节》中省略了佩鲁奇的死);有详写,也有简写……,如果继续深入到意义层面进行分析,我们还将得到更多关于死亡的发现。总之在这些作品中,有过死亡经历的海明威拼命练习写作死亡,他似乎要对死亡做百科全书式的全景书写。难怪马尔科姆·考利认为“他的大多数作品……一般来说都是专门以死亡为主题的”。[7]赫·欧·贝茨则不无夸张地认为“其实海明威只有一个主题──死”。[8]

1926年5月,海明威到西班牙观看斗牛,因为天降大雪,次日的斗牛被取消,他就在旅馆里创作了《杀人者》。这位斗牛爱好者的这段经历从两个方面为我们的论述提供了证据。首先,从时间上我们可以看出《杀人者》属于练习写作期间的文本范畴。其次,海明威本人承认观看斗牛是因为对死亡感兴趣,在斗牛场上可以观察研究死亡,寻找写作的真谛。虽然这次没能看成斗牛,但那种促使他来西班牙的兴趣却不可能不对他那时的写作产生影响。这种影响可以从与《杀人者》同时写的独幕剧《今天是星期五》得到佐证。《今天是星期五》是一个关注死亡的剧本,它通过几个罗马士兵之口描写了耶稣的受难。因此,海明威对死亡的关注、研究以及追寻清晰死亡书写的欲望应该是形成《杀人者》死亡叙事的重要推动力量。

不仅如此,我们还可以发现包括《杀人者》在内的尼克系列小说──这些小说大多数创作于20世纪20年代──在很大程度上都是如海明威所说的那样是从观察死亡开始写起,力图准确描写死亡面前人的心理和行为。从这个系列的第一篇《三下枪声》尼克的生死之谜被惊醒开始,死亡这个恐怖幽灵便如影随形地跟随尼克。尼克如同古希腊神话中被复仇女神追赶的俄瑞斯特斯一样到处逃亡,寻求拯救。因此死亡的恐惧和超越成了一种基本叙事模式隐藏在每个尼克故事深处。菲利普·扬在尼克一战的经历中发现了他的创伤[9],但这只是他的第二次受伤。早在十岁的时候,这个尼克就已受过伤──发现死亡。这才是他的第一次受伤。如果对这一创伤缺乏足够的认识,我们就难以找到一把解读尼克系列文本的钥匙。他和玛乔丽的分手、离家出游以及奇怪的心理疾病:灵魂出窍、害怕黑暗、失眠等都与这次创伤有关[10]。这种创伤还表现在哈里(《乞力马扎罗的雪》)、弗雷德里克·亨利(《永别了,武器》)、乔丹(《丧钟为谁而鸣》)、坎特韦尔(《过河入林》)和托马森(《岛在湾流中》)等海明威式主人公身上。同样,我们还可以发现一条海明威式主人公治疗这次创伤的清晰而连贯的线索:尼克发现死亡后在走廊里彻夜阅读《鲁滨逊漂流记》(《三下枪声》),他想找的东西后来桑提亚哥在海上发现了:一个人可以被毁灭,但不能被打败(《老人与海》)。期间经历了亨利的痛苦思考:世界总在打垮人,如果不能把你打垮,就要将你杀死。[11]这条线索串缀了曼努埃尔(《打不败的人》)、麦康伯(《弗朗西斯o麦康伯短暂幸福的生活》)、杰克(《五万元》)等人的故事,由他们将这条线索补充得更加丰富。《杀人者》就是这条线索上的一环,我们也只有在这条线索中才能充分理解尼克离开城市的意义。

那么现在我们就可以看出《杀人者》文本中的隐含作者将自己对死亡的浓厚兴趣转化成叙事,建构了一个书写死亡的文本。暴力、邪恶不过是叙事所指的表象而已。在叙事的深处,就是隐含作者对死亡哲学的探索。

肖恩·奥福莱因说:海明威的主题是“人的本质和永恒不变的悲剧性”。罗伯特·珀·威克斯说:海明威的成就“不仅在于他以一个诚实的摄影师的权威将此时此地的事物记录下来,他还使我们窥见了永恒的真理”。[12]如同《老人与海》决不仅仅是一个老人钓鱼的故事一样,《杀人者》也决不仅仅是一个简单的关于暴力和邪恶的浅度叙事,它展示了人类处境中荒诞悲剧的一面以及对这一悲剧的多样阅读。海明威在诺贝尔文学奖颁奖仪式的书面发言中写道:“一个人的作品中的一些东西可能不会马上被人理解,在这点上,他有时是幸运的;但是它们终究会十分清晰起来……。”[13]克利安斯·布鲁克斯和罗伯特·佩恩·沃伦的精细研究“为海明威评论翻开了绕有成果的新的篇页”[14],然而如果将《杀人者》置于死亡视野中进行观照,我们可能比他们看得更清楚。

[参考文献]

[1][2][3]布鲁克斯和沃伦在新批评经典文献《小说鉴赏》中讨论《杀人者》时,指出阅读作品时读者通常首先会产生疑惑:小说讲的是什么。一种读者会将文本看为强盗小说,但奇怪情节在杀手离开饭馆时为何没结束。另一种读者则会把“讲的是什么”换为“讲的是谁”,这种读者认为讲的是拳击师,但会对讲述的间接性感到奇怪。布鲁克斯和沃伦则认为故事讲的是尼克。参见(美)克林斯·布鲁克斯、罗伯特·潘·沃伦:《小说鉴赏》,主万等译。北京:世界图书出版公司,1996年。然而,海明威研究专家菲利浦·扬指出,在尼克系列小说中,尼克很少超出过旁观者的身份(观点出处参见注8)。在《杀人者》中,尼克仍然不过是一个旁观者。因此,本文认为应重新回到“讲的是什么”来阐释文本。

[4]本文所引均来自Ernest Heminway, The Killers[M].The complete short stories of Ernest Hemingway, NY: Scribner, 1998.

[5][11]海明威.永别了,武器[M].(林疑今译).上海:上海译文出版社,1995.271.

[6]海明威.死在午后[M](金绍禹译).上海:上海译文出版社,1997.3.

[7]海明威作品中的噩梦与仪式[A].海明威研究(增订本)[C].董衡巽编选.北京:中国社会科学出版社,1983.12.

[8]海明威的文体风格[A].海明威研究(增订本)[C].董衡巽编选.北京:中国社会科学出版社,1983.136.

[9]涅克·阿丹姆斯的历险[A].海明威研究(增订本)[C].董衡巽编选.北京:中国社会科学出版社,1983.

[10]菲利浦·扬将尼克和玛乔丽的分手(《三天大风》、《某件事的终结》)归因于两人属于不同的社会阶层。但在《十个印第安人》中,尼克因印第安女友的背叛而伤心欲绝。对于尼克离家出游,要么认为表明尼克过的是正常的童年生活,要么认为这个小孩具有叛逆性。而对于尼克诸如失眠等心理疾病(这些现象主要出现于《我躺下》、《你们永远不会这样》、《越野滑雪》、《大双心河》等),学界一般归因与战争创伤。因本文论述重点和篇幅的限制,我们不能展开论述上述问题。但我们认为,如果从死亡视角切入,可能更容易从整体上通观这些问题。

[12][13]罗伯特·珀·威克斯.海明威评论中的分歧[M].海明威研究(增订本)[C].董衡巽编选.北京:中国社会科学出版社,1983.102、102.

[14]董衡巽编选.海明威谈创作[M].北京:三联书店出版社,1985.25.

(责任编辑:胡光波)

The Killers: ultimate situation and multi-perspective

GONG Xiao-bing

(College of Literature,Hubei Normal University,Huangshi435002,China)

Abstract:From the analysis of the internal meaning, the author's intention and other mutual context, The Killers, cleverly setting up the human's ultimate situation with a premeditated murder, narrates the different responses of Nick and other characters in the context of death field. The text is a narrative and dialogue on ultimate situation.

Key words:Hemingway The Killers the human's ultimate situation

doi:10.3969/j.issn.1009-4733.2016.01.003

〔中图分类号〕I109.5

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1009- 4733(2016)01- 0011- 06

[作者简介]宫小兵,文学博士,湖北师范学院文学院讲师。

[收稿日期]2015—10—26