从汶川地震重庆地区房屋受损看乡镇房屋抗震设防

任志林,王飞,白立新,胡平,尹东兵

(北京市地震局,北京 100080)

从汶川地震重庆地区房屋受损看乡镇房屋抗震设防

任志林,王飞,白立新,胡平,尹东兵

(北京市地震局,北京100080)

摘要:利用汶川地震中重庆市部分城镇地区房屋受损情况调查资料,探讨了低设防要求地区乡镇房屋抗震薄弱环节。与以往对高烈度地区房屋严重受损的结构性缺陷研究不同,在发生概率更高的中小地震作用下,低烈度地区房屋受损更能反映乡镇自建房或低设防房屋的抗震薄弱环节。分析了灾区目前村镇建筑在抗震方面存在的问题,提出了适合重庆地区推进村镇房屋抗震设防工作的建议。本研究可以为进一步落实新一代区划图设防要求、有效地避免乡镇地区小震大灾提供科学依据。

关键词:乡镇房屋;抗震设防;重庆

0引言

乡镇和农村地区一直是防震减灾的薄弱环节。近年来,尽管国家大力推动农居地震安全工程,但大多数地区的农居地震问题没有得到根本改善。随着社会经济的发展,乡镇建设不断加速,居民的房屋结构也由传统的土坯或土木结构逐渐改为砌体结构、框架结构;但由于缺乏有效的技术指导,多数建筑在没有规范设计和规范施工的情况下建成,留下了诸多安全隐患。由于房屋抗震能力低,带来的地震风险也不断增加[1-2]。

在缺乏抗震经验的弱震省份,房屋的安全问题尤为突出。一旦发生地震往往出现小震大灾、大震巨灾的情况。2012年7月20日,江苏高邮发生4.9级地震,造成1人死亡、2人受伤,数10间房屋不同程度的破坏。2015年3月14日,安徽阜阳4.3级地震导致2死13伤,百余间房屋倒塌。既使在经济发达的沿海地区村镇房屋的抗震性能问题也没有彻底改善。2006年2月,浙江文成4.6级地震使当地大量空斗墙房屋产生不同程度的破坏;同年8月,“桑美”台风吹垮了一幢新建的看似坚固的二层砖混结构楼房,造成41人罹难。事后有专家指出,如果村民稍微懂一些建房知识,这些悲剧完全可以避免。

2015年5月15日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布了强制性国家标准GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》,该标准将于2016年6月1日实施。修订后的标准对全国抗震设防要求有所提高,其中一个重要的修订就是地震动峰值加速度小于0.05 g的分区不再出现,同时以附录的形式给出了乡镇地震动参数列表,为提高弱震省份的防震减灾意识,避免农村地区出现小震巨灾,切实提高广大城镇和农村地区一般建设工程的抗震设防水平,为城镇和农村地区抗震设防要求的确定和管理提供便利。此次修订也强调城乡建设要考虑对罕遇地震的防御工作。虽然对某一地区而言大震的发生是稀有事件,但一旦发生往往产生巨灾,而避免大量人员伤亡是防震减灾工作的首要任务,为此新一代区划提供了与建筑物抗倒塌能力相应的罕遇地震动参数[2]。

本文以重庆市为例,研究新一代区划图对该市抗震设防要求的变化。利用汶川地震中该市部分城镇地区房屋受损情况调查资料,探讨了低设防要求地区乡镇房屋抗震薄弱环节。与以往对高烈度地区房屋严重受损的结构性缺陷研究不同,低烈度地区房屋受损更能反映在发生概率更高的中小地震作用下,目前乡镇自建房或低设防房屋的抗震薄弱环节。

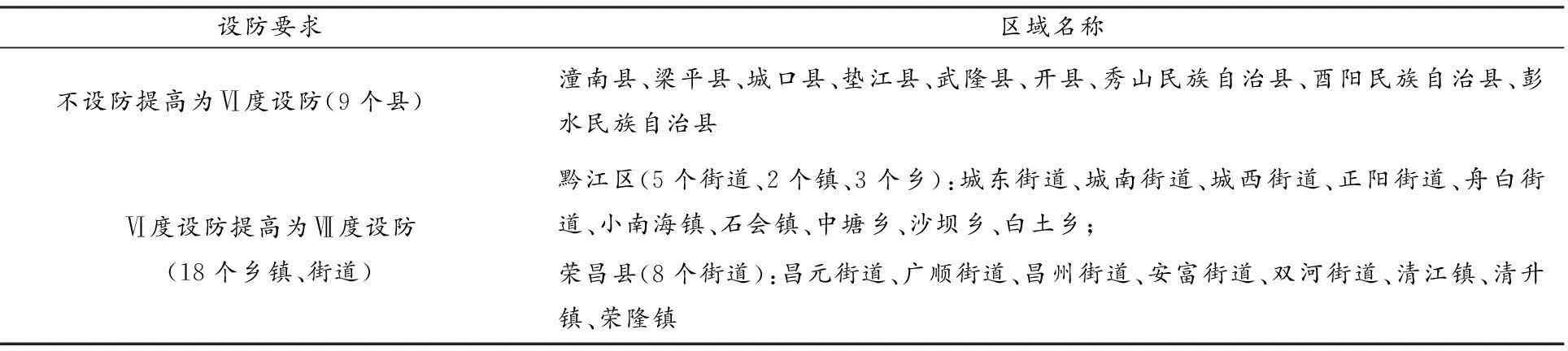

1重庆地区设防要求变化

为全面提高我国弱震地区的设防水准,第五代地震区划图不再出现地震动峰值加速度小于0.05的分区。新一代区划图实施后,重庆地区9个县从不设防提高为Ⅵ度设防。涉及行政区域面积约为26 636 km2,占整个重庆地区县级行政区面积的47%;涉及人口约687万,占整个重庆地区县级行政区域人口的41%。黔江区和荣昌县的18个街道(镇、乡)从Ⅵ度设防提高到Ⅶ度设防。涉及黔江区273个居民委员会和177个村民小组,荣昌县涉及人口约38万,占该区人口的58%(表1)。

表1

重庆地区设防要求提高区域

以重庆地区为例可见,此次新区划图颁布实施的目的之一就是大幅提高我国弱震地区城乡,尤其是县级行政区域内一般建筑的抗震设防水平。汶川地震中,该地区房屋受损情况为了解该地区房屋抗震设防现状提供了宝贵的参考资料,在此基础上可以有针对性地开展抗震设防普查与加固工作,也可为新建房屋抗震设防提供有益的建议。

2调查点概况

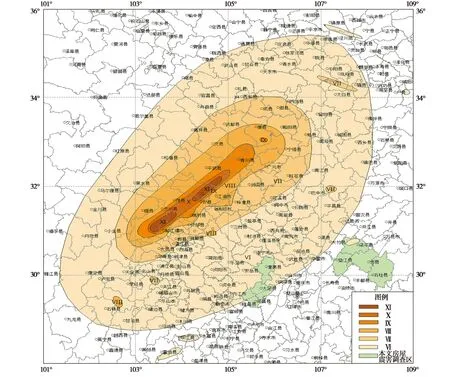

本次调查涉及7个县(表2),40个社区(村)。根据汶川地震最终评定的烈度(图1),潼南县全境都位于Ⅵ度区范围内。震中距介于250 km~300 km之间的县跨Ⅵ度和Ⅴ度区分界线。震中距大于300 km的县,除梁平县出现Ⅵ度异常外,都属于Ⅴ度有感区。

从人的感觉和器物反应调查来看,震中距300 km以内,整体上室内外人员普遍有感,二层楼房以上居民有强烈震感,电视机上小物品落地。农村地区稻田水面激荡起伏,砖木结构房屋普遍落瓦,屋顶晒晾的油菜籽从预制板接缝处不断落下,一户电视机从桌上滑落。震中距300 km以外,室外人员反映普遍有感,但尚可正常行走,室内物品摇晃,但无坠落。

表2

调查区域

从7个县的统计数据来看,按照不同结构类型,钢筋混凝土结构集中分布在9个街道社区,占房屋总量的5%,砖混和砖木结构在各社区、乡镇分布最为普遍,其中砖混结构占67%,砖木结构占27%,土木结构占1%。

目前,重庆市村镇建筑多由居民自己出资,在自有土地产权范围内建设,一般不纳入政府职能部门的基本建设管理范围,大多无正规设计标准,房主为了满足自身需求,依照自己拟定的功能、开间尺寸、进深尺寸、层高、层数等来进行建盖;建筑经费使用不合理,主要追求住房的高大、宽敞、明亮,在外表装饰上投入过多,在结构抗震上过分省钱,有的甚至不予考虑房屋结构的抗震问题[3]。

调查显示,村镇居民在建房施工中采取了一定的抗震设防,主要体现在加强基础夯实和增加基础圈梁的比例有所提高。但采用构造柱、现浇楼面、圈梁的比例仍然很低,尤其是构造柱对施工技术要求较高,很多地方新建房屋出现基础和屋面采用现浇混凝土,而墙体不设置构造柱的做法。墙体抗震能力不提高,没有构造柱约束的厚重屋面在地震中极易造成人员伤亡,并增加救援难度[3-4]。

图1 汶川8.0级地震烈度分布

3建筑工程震害调查情况及破坏原因分析

受当地经济条件和环境条件的限制,大部分房屋不同程度地存在建筑物不利于抗震、材料强度低、抗震构造措施不完善、施工质量差等问题,建筑物抗震性能差导致了一部分房屋在低烈度区仍发生严重破坏、甚至倒塌。

3.1民居

3.1.1乡镇民居

乡镇民居主要是2~4层的砖混预制板结构,底层大多用作商铺。20世纪90年代以后修建的民居通常采用180墙,由于受预制板宽度限制,通常建筑宽度为3 m~5 m。此类建筑存在横墙数量过少、房屋高宽比过大、外墙尽端至门窗洞口距离等局部尺寸过小、相邻建筑之间不设抗震缝等抗震设防不达标情况。多层砖混房屋的破坏大多是顶层比底层严重,女儿墙和楼梯间突出屋面部分裂缝现象最多。

图2a为乡镇沿街常见建筑形式,该房屋在Ⅵ度异常区顶层墙体严重开裂(图2b)。图2c是2008年在建的四层楼房,该楼没有圈梁和构造柱,旁边是三层建筑,可以清楚看到2栋楼房均采用了180墙而未满足最小墙厚240的抗震设防要求。新建房屋窗下墙倒塌,而旁边房屋的女儿墙与山墙连接处严重开裂。图2d是文化镇自建三层砖混悬臂踏步板装配式楼梯间的破坏情况,嵌固踏步板的墙体厚度为180 mm,不满足锚固墙厚要求,地震之前已有的裂缝在地震中进一步加大。图2e是Ⅴ度区内,2003年建成的两层砖混房屋,该房屋砖砌镂空女儿墙局部倒塌,所幸倒塌部位不是房屋出入口位置,否则极易造成人员伤亡。图2f是Ⅴ度区内,1995年建成的四层砖混结构,楼梯间采光护栏顶部与墙体无拉接措施。这种为追求装饰效果而形成的抗震薄弱环节是完全可以避免的。

(Ⅵ度区,20世纪90年代砖混房屋外观(a)及顶层墙体破坏(b);Ⅵ度区砖混房屋(c)及楼梯间破坏(d) ;Ⅵ度区:砖砌镂空女儿墙局部倒塌(e)与楼梯间采光护栏外闪(f);Ⅴ度区:20世纪70年代建土坯房(闲置一年)垮塌(g)与木构架房屋倾斜(h))图2 调查区民居典型震害图

3.1.2自然村民居

自然村民居基本为自建的1~3层砖混房屋和木构架承重房屋,还有一小部分为生土结构房屋或者生土墙和木构架混合承重的房屋(图2g,h),其破坏形态依承重方式的不同有所差别。与乡镇多层砖混房屋相比,农村砖混房屋使用年限较短,高宽比例更合理,震害反而较乡镇要轻,大部分房屋都基本完好,几乎没有造成人员伤亡。但农村房屋施工更加随意,现场调查中发现有的二层房屋完全采用120厚墙体承重;有的首层采用180厚墙体,二层采用120厚墙,房屋平面布置多为L型,U型;有些部分老旧房屋一层墙体出现房顶塌落和墙体倒塌;有少数木构架房屋倾斜,屋架倾斜的原因主要是木梁、柱节点连接不牢固所致。

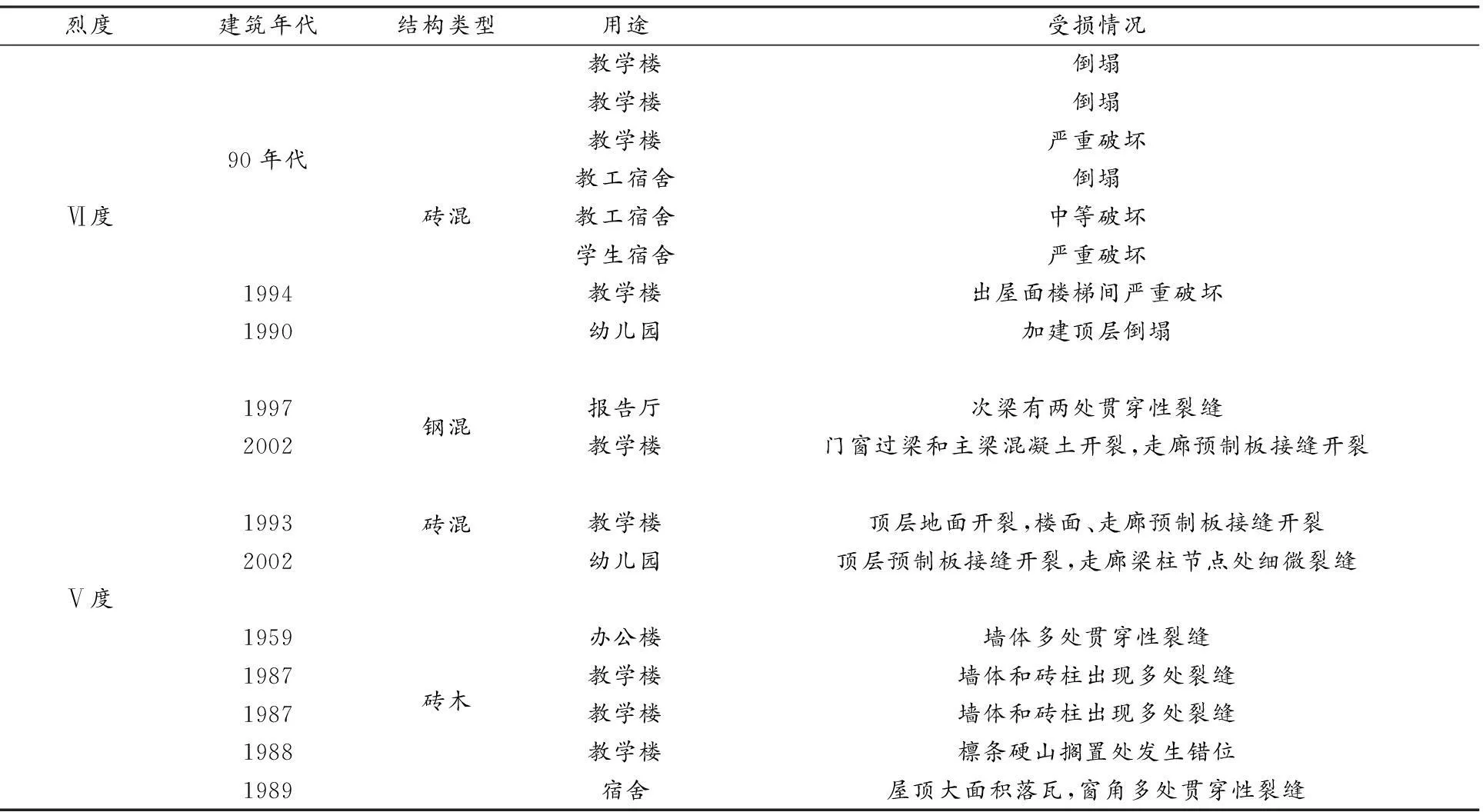

3.2学校建筑物

目前学校建筑主要采用钢混框架结构和砖混结构,有一部分建于20世纪80年代甚至更早的建筑使用瓦木屋顶。从当地17栋学校相关建筑的受损调查情况看, 受损建筑中教学楼居多(表3)。倒塌和严重破坏的建筑集中在梁平县烈度异常区。Ⅴ度区也有结构轻微受损和建筑年代较早的教学楼出现中等受损的情况。汶川地震中一个最大的警示就是要加强学校建筑的抗震设防。目前学校和医院已按照重点设防类要求提高一度设防。《中华人民共和国防震减灾法》(2009年)规定:针对已经建成的学校、医院等人员密集场所的建设工程,提出未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的,应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定,并采取必要的抗震加固措施。从现场调查情况看,公共建筑的施工质量问题不容忽视,即使学校抗震性能与民用建筑相当,因为教学楼比民居更大的开间和进深要求,承重墙体更少,走廊及护栏更长,相同结构类型的不设防的教学楼比民居更容易在地震中受损。因此针对人员密集的集体宿舍和学校教学楼应尽快淘汰老旧建筑和预制楼板建筑,同时进行抗震性能排查,加强教学楼走廊及其护栏构件的连接强度,采取加固、拆除等措施,以防走廊、女儿墙、楼顶加层等易损部位在中小地震中坠落伤人。

(Ⅵ度区:梁平县文化镇某教工宿舍震害(a,b);Ⅴ度区:教学楼砖混结构地面开裂(c)与走廊预制板接缝开裂(d) ;Ⅵ度区:教学楼出屋面楼梯间严重破坏(e)与幼儿园加层墙体坍塌(f))图3 调查区学校建筑物典型震害图

图3a、图3b是梁平县文化镇建于20世纪90年代的某教工宿舍局部倒塌与墙体开裂照片,从图中可见该建筑使用180墙,没有圈梁、构造柱,砂浆成分以泥浆为主。图3c、图3d分别是Ⅴ度区内1993年建的砖混结构小学教学楼顶层地面开裂和2002年教学楼走廊预制板接缝处明显裂缝。图3e、图3f是Ⅵ度区 1994年建的5层砖混结构顶层楼梯间严重破坏以及1990年建幼儿园砖混结构三层以上加层外墙坍塌,所幸未造成人员伤亡。

表3

调查区学校建筑震损情况

4结论和建议

4.1结论

钢筋混凝土结构仅个别房屋可见非结构破坏,例如抹灰层细微裂缝或者顶层雨篷抹灰层局部脱落等。土木结构大多建于20世纪70年代,部分由于年久失修发生房顶部分垮塌或整体垮塌,但垮塌率不到1%。砖木结构震害较轻,但屋面溜瓦现象较为普遍,少量发现檩条错位现象。

现场调查的重点是2~6层的砖混结构。多层砖混结构不但地域分布广泛,建成年代从20世纪70年代末期到2008年均有破坏现象,出现裂缝的住宅建筑均未采取圈梁、构造柱措施。破坏最严重的地区是烈度异常区梁平县礼让镇和文化镇,砖混结构约占两镇全部砖混结构面积6%的房屋发生轻微破坏;分别约有1%发生严重破坏和倒塌。其他地区未发现砖混结构严重破坏和倒塌现象。人员伤亡也主要是这一类房屋及其附属构件塌落引起的。少量老旧砖混结构房屋未采取抗震设防措施,存在如地基不均匀沉降、不同时代房屋搭接、高宽比过大等明显结构缺陷,加上自然老化,出现中等破坏。轻微破坏的房屋裂缝多见于女儿墙底部、预制板屋面接缝处、悬挑走廊护栏底部以及楼梯间位置。从现场调查的39栋有建筑年代信息的砖混结构破坏现象来看,无论是20世纪70年代末期还是2000年以后,大多数建筑物都使用预制板楼屋面,大部分房屋没有圈梁,更不用说将预制板与圈梁进行钢筋焊接了。

因此如何避免选址、整体尺寸等明显的结构缺陷,加强房屋和女儿墙、预制板屋面、悬挑走廊护栏以及楼梯间等薄弱部位的节点连接将是未来城镇地区全面提高抗震设防能力的工作重点。

从汶川地震到新一代区划图发布已经过去7年多的时间,为深刻吸取汶川特大地震的惨痛教训, 2009年,重庆市建委规定从2009年10月1日起预制混凝土板将不得用于主城区城市规划区域内的建筑楼板和屋面板工程,不得用于医院、学校等公共建筑的楼板和屋面板工程。2009年8月重庆首批农村民居抗震安全示范工程投入使用,2011年完成6万户新居建设。但提高民众防震减灾意识、推进村镇房屋地震安全工程是一项长期而艰巨的任务。2010年4月重庆市南岸区一在建工地发生废旧预制板断裂导致一名工人当场遇难的安全事故。我国农村人口有8亿多,需要专业技术人员参与、各级政府重视,本着因地制宜、就地取材、简单有效、经济实用、不增加房主造价或只增加少量造价的原则提高村镇自建房屋的抗震能力,防止“倒墙塌架”,达到“避免死亡,减轻伤害”的目标,这是我国村镇抗震减灾的主导思想[2]。

4.2问题

从此次现场调查结果来看,目前村镇建筑在抗震方面存在的问题主要是:

(1)钢筋混凝土结构所占比例较少。在一些经济发达地区,学校、医院建筑等人员密集的公共建筑应采用钢混或者抗震性能更好的材料来建造。

(2)砖混结构是使用最广泛,造成人员伤亡风险最大的结构类型。存在包括使用240以下厚度的墙体承重,高宽比过大,砂浆强度普遍偏低,很少设置圈梁、极少设置构造柱,预制混凝土楼板之间、与墙体之间无可靠连接,女儿墙、阳台护栏与主体结构无可靠连接等问题。

(3)砖木和木构架结构屋顶的整体性、木构件与砖墙的连接需要加强。整体上来说砖木结构由于自身重量较轻,木材柔韧性优于砖砌体,木构架房屋有“墙倒屋不塌”的现象,抗震性能优于砖混结构。但木柱柱脚固定、木屋架的整体性以及木屋架与墙体之间连接的问题不容忽视,实际震害中由于与山墙缺乏可靠连接,木屋架之间缺乏水平向约束、屋面檩条拔出,木柱柱脚移位造成整个屋架塌落,引发人员伤亡的现象很多。同时木构件的选材和使用过程中的维护保养需要加强。

(4)传统土木结构房屋抗震性能最差。此类结构现存比例很低,建议在经济条件允许的情况下逐步淘汰土木结构房屋的使用。

(5)民众缺乏足够的抗震和避震意识。当地民众甚至开发商均认为重庆地区多为基岩地基场地,因此地基更为稳固,建筑的抗震能力也更强。这种重视基础坚固、不顾上部建筑整体性的观念忽视了地震通常是水平向振动的事实。

新一代区划图要求我国全面实现Ⅵ度以上设防,根据国家在建筑物抗震设计中提出的“小震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,我国最低设防标准是Ⅴ度区,房屋一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;烈度达到Ⅵ度时,房屋经一般修理或不需修理仍可继续使用;烈度达到Ⅶ度时,房屋不致倒塌或发生危及生命的严重破坏的设防原则。同时强调区划图和建筑抗震设计的要求是最低要求,防震减灾的最终目的仍然是减轻生命和财产损失。

值得一提的是关于村镇地区房屋的抗震问题,早在2004年中国地震局地球物理研究所研究员胡聿贤等18位两院院士,曾经联合提出实施农村民居地震安全工程的建议[6]。这些专家建议,国家应充分重视农村民居建设,安排一定资金,启动“地震安全农居工程”,从制定农村民居防震技术方案,建立农村民居防震技术宣传、培训服务网,建设安全农居示范工程等几个方面,对农村防震工作给予指导和支持。

汶川地震重建期间,集中发行了一批农村民居建设图集,以直观易懂的方式指导当地的重建工作[7]。在建筑选取材料上,依据四川当地实际,就地取材、因材设计。如使用当地的木、石灰、青砖、青瓦为主;墙有砖墙、土墙、石块墙、木墙、编夹壁墙等。就地取用的材料,耗能少、可循环、污染小、取材方便、价格便宜、施工便捷。山区山高路简,运输成本高,不适合采用砖与混凝土等材料。建材的选取上即可遵循就地取材的原则,充分利用当地的森林资源,沿袭了木骨架房,小青瓦或木片屋顶;竹子资源丰富,加工简单易行,用其作为围护墙更具有简便、透气,与山林景观和谐一致的效果。重庆地区也发行了《重庆市巴渝新农村民居通用图集》。到目前为止,这些图集已经有了相当范围的应用实例,积累了一定的经验。从汶川地震灾后重建的情况来看,重建农村民居总量达140余万户。当地群众对重建房屋的满意度在85%以上。建成的村镇房屋造价从6万到20多万,房屋整体规划、布局和选材也丰富多样,能满足不同地域、不同经济能力民众的需求。使用方面存在的主要问题是开间大进深小、卧室空置较多、卫生间和厨房的尺寸需要根据使用习惯进行调整、储物空间过小、需要照顾到老年人的需要等。结构安全方面的主要问题是自建房施工过程脱离规范图集造成房屋存在抗震、防水等方面的隐患。

4.3建议

重庆和四川的农居建造有很多共性问题。因此建议从图集改进与推广、示范工程建设与政府管理介入三个方面推进村镇房屋抗震设防工作。

(1)重庆相关部门利用汶川地震灾害重建中的既有成果,充分考虑户主实际需求、改进图集不接地气的问题,将经过实践检验,广受欢迎的户型进行推广。推广过程中需要将图集进行细致分类,除了考虑就地取材、经济能力、地形气候等方面,还需要细致地考虑按照文化背景、生活习惯、人口结构、从事产业等进行分类,建立图集与农户之间的互动关系。通过明确家庭需求,家庭结构的选择性元素,农户在基本统一的框架下,满足他们的自主性需求,有利于图集推广,并进一步借助互联网技术建立实时互动的图集推广渠道。

(2)建造抗震示范民居是最常用、最直接的推广方式。以往示范效果不够理想的原因除了示范民居本身存在不接地气的问题以外,主要在于施工队伍的技术水平参差不齐,自建房施工队伍不具备示范民居的施工技术。因此建造技术培训必不可少。农宅的风貌样式也可通过结合示范农宅建设的技术培训和指导进行推广。

(3)政府管理的介入。村镇民居的自建模式使得大部分建筑建设缺乏相应的管理,也是住宅质量良莠不齐的重要原因。实践证明,灾前预防比灾后救助更经济也更人道。政府需要通过相应的行政手段与经济手段对村镇房屋进行相应的调控。一方面在建房初期为房主提供符合实际经济状况、满足功能使用需求的建造图集,引导房主使用合格的建筑材料。另一方面,相关管理部门出台最低设防要求的具体细则,提供援助资金,鼓励农宅建设提高相应的建设标准,对因符合设防要求的、提高抗震标准的农宅所增加的投入进行补贴。

致谢:感谢匿名审稿专家提出的宝贵建议!感谢重庆市地震局在野外调查过程中给予的帮助与协调!参加野外调查工作的还有重庆市地震局王灿和赵强;福建省地震局蔡宗文,在此一并表示感谢!

参考文献:

[1]高孟谭. GB18306-2015《中国地震动参数区划图》宣贯教材[M].北京:中国质检出版社,中国标准出版社,2015:1-160.

[2]葛学礼,朱立新,黄世敏.镇(乡)村建筑抗震技术规程实施指南[M].北京:中国建筑工业出版社, 2010:1-210.

[3]葛学礼,王亚勇,申世元,等. 村镇建筑地震灾害与抗震减灾措施[J].工程质量,2006, 12:1-4.

[4]郑杰珂.重庆农村民居抗震设防存在的问题[J].合作经济与科技, 2006(16):20-21.

[5]郑杰珂, 朱红梅, 王忠慧. 三峡重庆库区村镇民居抗震设防建议[J]. 合作经济与科技, 2014(22):20-21.

[6]哈辉,朱泽,徐传捷,等.我国农村地震安全政策法规综述[J]. 国际地震动态,2015(3):13-17.

[7]池磊.灾后重建农宅实践调研及图集设计优化研究—以汶川大地震部分受灾村镇为例[D].重庆大学建筑城规学院建筑学硕士论文, 2014:1-20.

EARTHQUAKE RESISTANCE PROTECTION OF HOUSES IN VILLAGES AND TOWNS ACCORDING TO THE DAMAGED HOUSES IN CHONGQING BY WENCHUAN EARTHQUAKE

REN Zhilin,WANG Fei,BAI Lixin,HU Ping,YIN Dongbin

(EarquakeAdministrationOfBeijingMunicipality,Beijing100080,China)

Abstract:The weaker links of the buildings in villages and towns in lower earthquake resistance protection areas are discussed according to the investigation data of urban damaged houses in Chongqing by Wenchuan earthquake.The researches are different from the structural defects of severely damaged buildings in high intensity region,the weaker links of buildings in villages and towns are obviously in middle earthquakes in lower intemsity regions.The current prblems of village construction in seismic disaster area are analyzed and suggestion to promote rural houses seismic resistance protection in Chongqing area is put forward.The results can be further applied earthquake resistance protection requirements by new generation of zoning map,and effectively avoid the small earthquake catastrophe in villages and towns region.

Key words:Houses in villages and towns;Earthquake resistance protection;Chongqing

中图分类号:P315.94

文献标识码:A

文章编号:1005-586X(2016)01-0037-08

作者简介:任志林(1979—),女,山西柳林人,工程师,主要从事工程地震与震害防御研究工作。

收稿日期:2015-10-08