丽江地震台形变观测典型前兆短临异常特征识别分析

王赟辉,吴艳芳,李丽红

(1.云南省地震局,云南 昆明 650024;2.云南省丽江市地震局,云南 丽江 674100)

丽江地震台形变观测典型前兆短临异常特征识别分析

王赟辉1,吴艳芳2,李丽红1

(1.云南省地震局,云南 昆明650024;2.云南省丽江市地震局,云南 丽江674100)

摘要:以2012年6月24日宁蒗5.7级地震为例,通过研究该地震前后的数字化形变观测资料,用多种分析方法,对宁蒗5.7级地震前的形变观测资料的短临前兆异常特征进行了识别与分析,并总结了前兆异常识别的方法。

关键词:宁蒗地震;形变观测;短临异常

0前言

宁蒗县地处滇西北高原横断山脉中段,辖属丽江市,西部与四川省凉山彝族自治州盐源县接壤,地势西北高而东南低,境内山峰林立,沟壑交错,98.9%是山地,总人口26.4万,少数民族人口占82%,属于典型的少数民族贫困地区。宁蒗—盐源地区是5~6级中强地震高发地区,1950年以来发生5级以上地震多达18次,最大地震为1976年11月、12月盐源6.7级、6.4级双震,这些地震主要集中发生于沿北东方向横穿宁蒗—盐源地区的丽江—小金河断裂周围30 km内的较小区域,而2012年宁蒗—盐源5.7级地震发生于宁蒗—盐源地区西北部泸沽湖以西地震相对较少地区。对该次地震前的异常进行总结和研究,对短临异常特征识别分析,对地震预测预报研究具有较大的现实意义。

随着地震观测技术的不断发展,数字化形变资料由于采样率的大幅度提高,大量短临前兆异常信息通过各种观测手段被记录到,丰富了形变观测的震前变化信息,如地震前短周期的脉动、突跳、转折等短临信息及全球大地震的同震变形等,使研究震前短临的异常信息成为可能[1]。利用固体潮观测资料获得了震前地壳形变的中短期异常信息特征[2-5],已取得了一些重要研究成果。但是,短临的异常信息常常伴随多种干扰噪声,如何排除干扰、识别出前兆异常成为短临前兆异常研究的关键。前兆数据中各种干扰与前兆异常来源不同,可以利用这种差异对记录数据中非正常变化信号的属性进行跟踪识别[6],本文以宁蒗5.7级地震前形变观测资料记录到的非正常变化信息为研究对象,通过多种分析方法,对云南丽江、永胜、云龙等地震台形变观测数据对比分析,最终判定该变化信息可能为短临前兆异常。

1宁蒗5.7级地震基本特征

2012年6月24日宁蒗5.7级地震的基本参数如表1所示,根据云南省地震台网资料,本次地震前,震中周围200 km范围内有12个数字测震台,其中100 km范围内有2个,101 km~200 km内有10个。

震区地处扬子准地台的丽江台缘褶皱带、永宁—永胜台褶束与松潘—甘孜褶皱系的中甸褶皱带、三坝褶皱束的交界地区[7]。此次地震发生在川滇菱形块体内部,地质构造复杂,震中区域由多组北东、西北向断裂构造控制。本次地震震中附近的永宁断裂走向290°~340°,倾向北东,倾角72°~85°,属晚更新世—全新世右旋走滑活动断裂,永宁断裂西南缘为永宁第四纪盆地,盆地边缘明显受永宁断裂控制,主要发育第四纪冲积、湖积砾石、砂砾及粘土[8]。

宁蒗—盐源地区是云南破坏性地震发生频度较高的地区之一,有史以来发生5级以上地震21次,其中6.0~6.9级地震5次,最大地震为1976年11月、12月盐源6.7级、6.4级地震。地震主要发生于北东向的丽江—小金河断裂周边30 km范围,据云南省地震目录资料,历史上永宁断裂附近仅发生过2001年5月24日宁蒗5.8级地震。

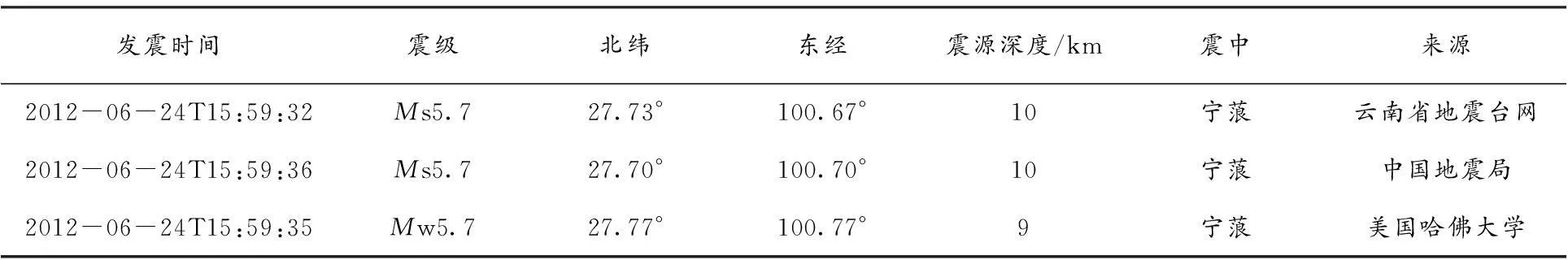

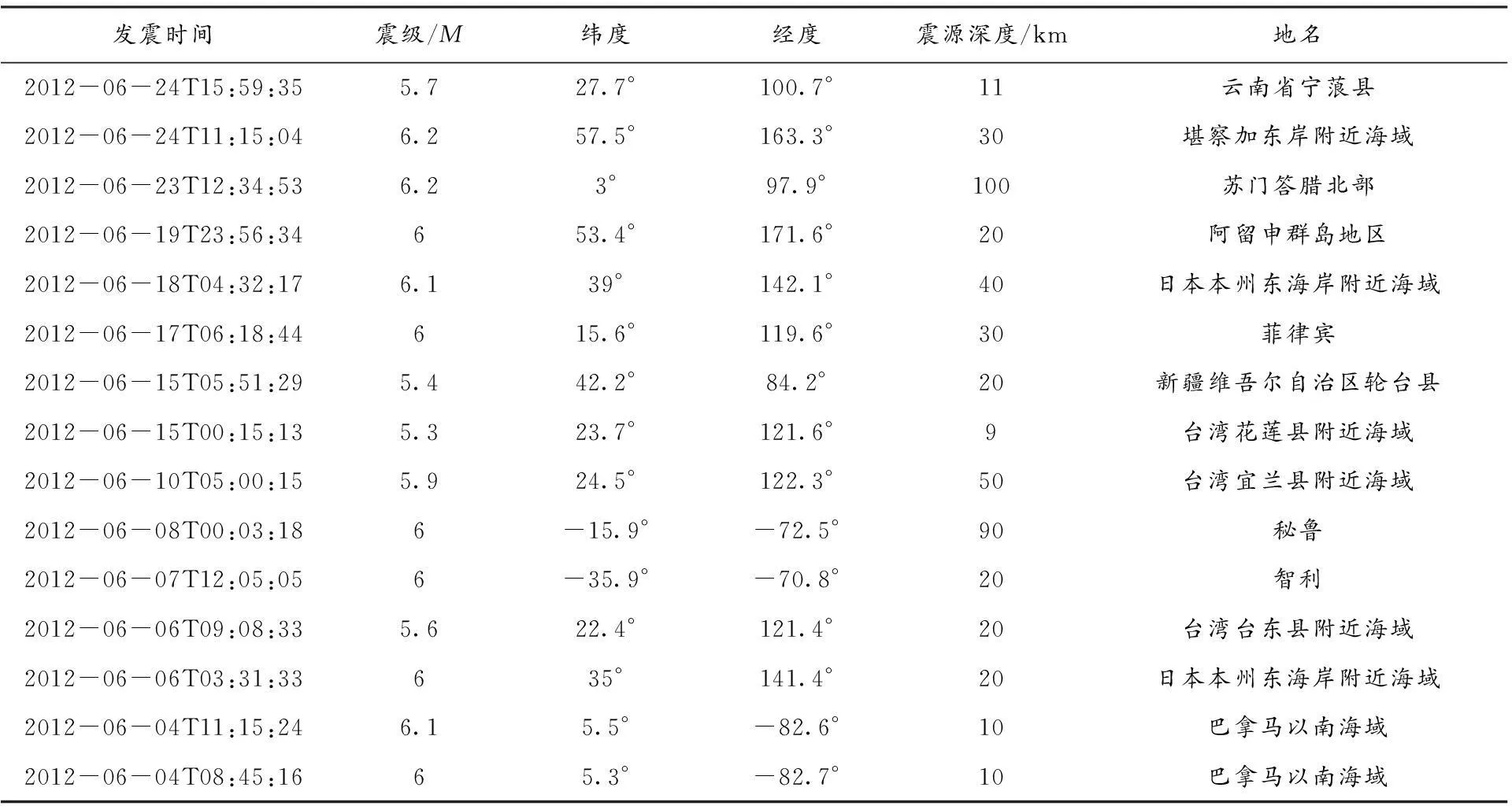

表1

宁蒗5.7级地震基本参数

2前兆形变异常的群体性特征识别与分析

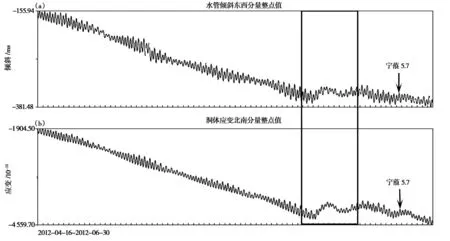

2.1单台多测项观测数据对比分析

2012年6月24日宁蒗5.7级地震前约15天,离震中约100 km的丽江地震台SSY型洞体应变仪观测资料记录到潮汐波的突然转折波动信息(图1a)。前兆异常往往在同测点、同类观测的多套仪器记录中同步或延迟出现,而电子干扰在不同的独立观测系统中一般没有相关性,这是前兆异常与仪器干扰的差异,可据此有效识别仪器干扰[6]。

笔者对上述时段的观测日志记录进行核查,发现该上述时段内SSY型洞体应变仪观测系统运行正常。进一步对丽江地震台DSQ型水管仪观测数据进行分析发现,上述变化信息同步出现于DSQ型水管仪记录中(图1b)。由于丽江洞体应变和水管仪是2个分离的观测系统,且运行正常,证明该信息并非来源于观测仪器,而是源于地形变。

图1 宁蒗5.7级地震前丽江地震台洞体应变、水管倾斜记录的异常变化信息

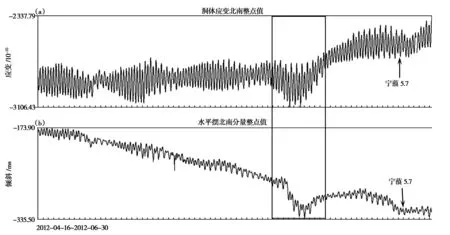

2.2多台多测项观测数据对比分析

我国大陆中强以上地震,地震前中期、短期或短临等不同阶段,震区及其周围一定范围内或多或少会出现一些异常变化[9]。因此,一定范围的多个测点往往记录到同步、准同步的前兆异常变化信息,可以利用一定区域内同时段多点观测资料的对比,有效排除环境、人为等干扰因素,识别前兆异常信息。

云龙地震台距丽江地震台约120 km,笔者对云龙地震台形变观测数据分析发现,该台SSQ-2I型水平摆、SSY型洞体应变仪的记录数据与丽江地震台出现了准同步的变化特征(如图2)。对比图1、图2可以看出,2个台站的SSY洞体应变、SSQ-2I型水平摆、DSQ型水管仪3种仪器的记录数据均出现了准同步的变化,此外,宁蒗5.7级地震前约20天云龙地震台出现异常,震前约10天丽江地震台出现异常,这种空间演变过程也体现出震前震源区外围地震活动增强,以及断裂产生蠕变应力不断向震源区集中的孕震发展过程。可以判定该变化信息不属于人为干扰或环境干扰,而是震前非正常变化信息。

图2 云龙地震台洞体应变仪、水平摆倾斜仪记录到的准同步异常变化信息

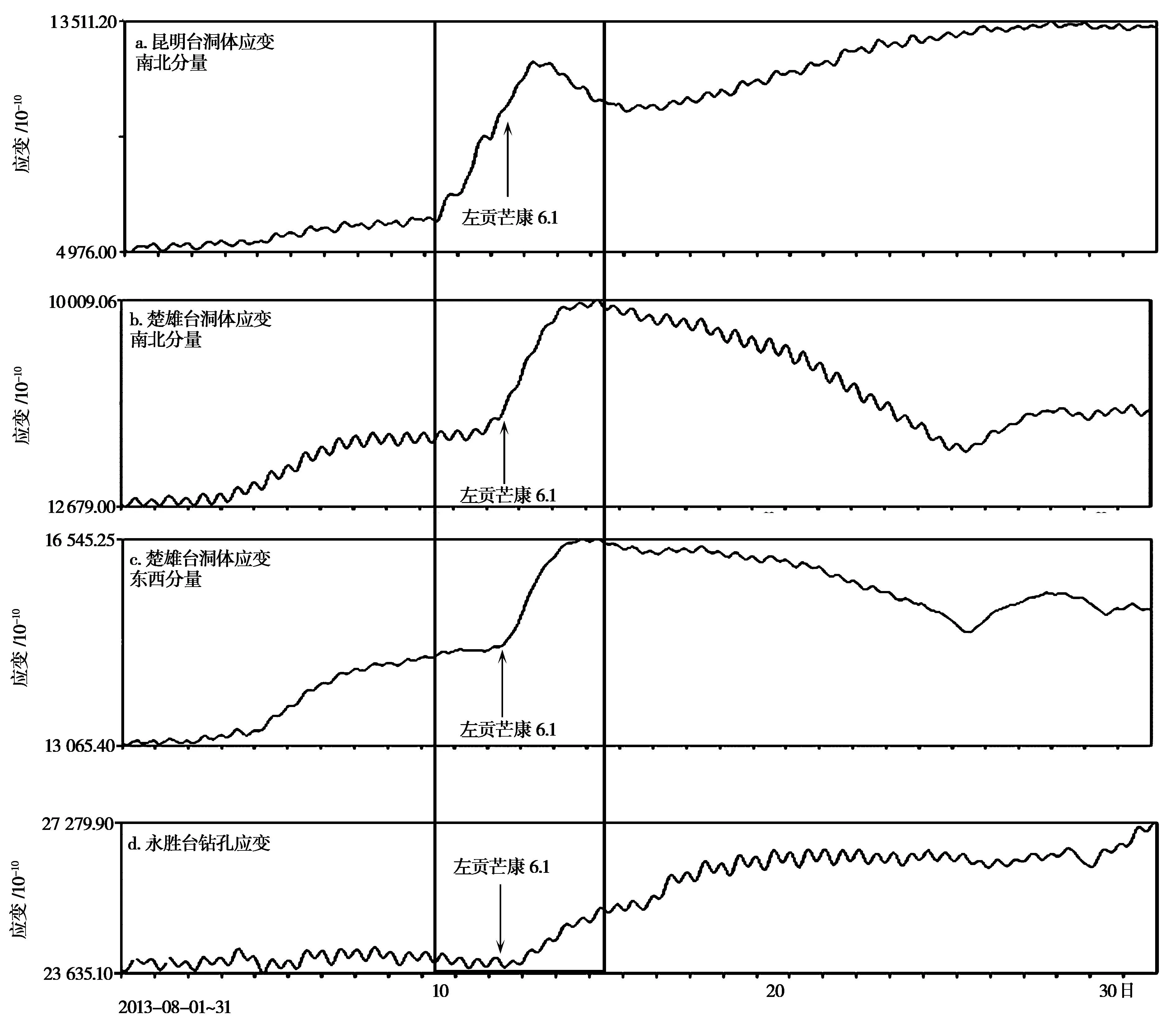

2.3大远震尾波引起的振荡波分析

部分形变或应变观测资料在地震时和震后的变化表现为振荡型波动变化,或者出现幅度较大的阶跃变化,前者多出现在远震,而后者主要出现在近震。若是巨大远震引起的变化则往往是阶变或振荡型波动现象的叠加。这种地震时和震后的形变或应变观测出现的阶变或振荡型波动现象,有时称为应变阶或应变波[10-12]。地震能够同时对多个地震台站的观测数据产生影响,大远震面波及巨震后引发的调整常常导致形变记录中出现持续时间较长的转折和波动[6],如2013年8月12日川滇交界处的左贡芒康6.1级地震后,昆明、楚雄、永胜等地震台形变资料中也准同步地出现了持续1天以上的调整(图3)。

为了识别是否远震引起的形变观测振荡波动,须核查地震记录数据,核实形变数据中的变化信息,以排除大远震尾波引起的振荡波动影响。宁蒗5.7级地震前的异常变化信息时段为2012年6月8日~16日,从该时段内全球5级以上大震活动(表2)可以看出,地震事件与异常变化信息在时间上没有相关性。进一步查阅相应时段的地震记录数据,也没有发现与上述变化信息同步且时间节点相对应的远震面波及地球自由振荡记录。因此,可以排除大远震尾波引起的振荡波及干扰。

图3 芒康6.1级地震后昆明台洞体应变、楚雄台洞体应变、永胜台分量式钻孔应变观测时序

表2

宁蒗5.7级地震前全球5级以上地震活动

3环境、气象干扰因素识别分析

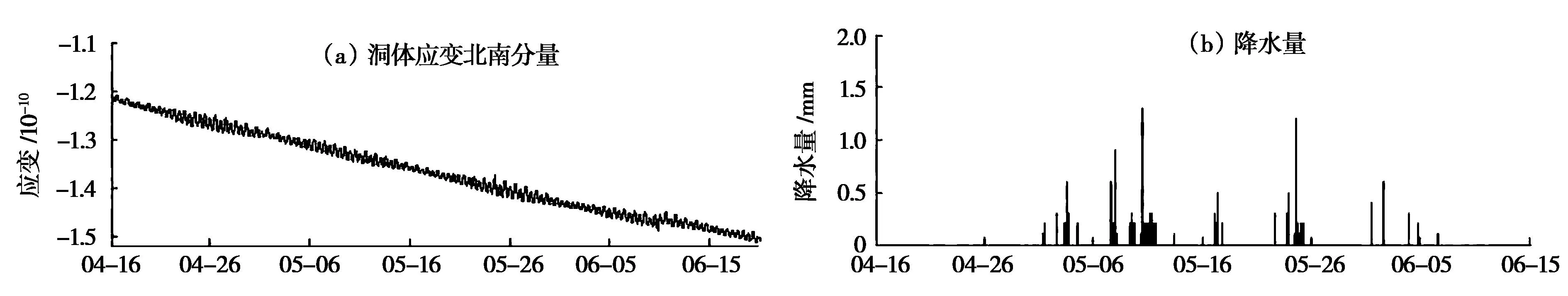

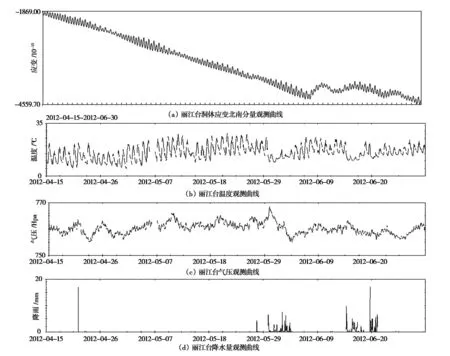

研究表明,降雨、气压变化等气象因素可能在某些台站的形变观测资料中引起非正常变化,但受影响的情况因覆盖层厚度、洞室的密封条件而各不相同[13-15]。丽江地震台所有形变观测仪器都放置于山洞坑道内,仪器墩为天然原岩,岩性为灰岩,洞内温差几乎为零,恒温在16.5℃,坑道覆盖106 m,覆盖面为天然灌木植被[16]。从2013年某时间段内丽江地震台气象三要素与该台洞体应变北南分量观测数据的对比情况(见图4),可以看出,丽江地震台的观测资料基本不受气象的影响。将宁蒗地震前的丽江地震台和云龙地震台非正常变化信号所在时段的记录数据与降水量、气压、温度观测数据进行对比,可以排除气象因素影响。其中图5丽江地震台形变资料与气象三要素资料对比曲线。

经过上述步骤逐步排除仪器干扰、环境干扰、地震干扰、气象因素干扰后,可以基本判定宁蒗5.7级地震前的非正常变化信息可能属于短临前兆异常。

图4 2013年丽江地震台降水量与洞体应变数据的对比

图5 丽江地震台洞体应变、气象三要素对比观测曲线

4结论与讨论

形变观测资料中的短临前兆异常信息往往混杂在各干扰之中难以识别判断。长期形变台站观测工作经验及震前短临异常特征的研究表明,前兆异常与各种干扰信号的机理不同,可以根据这种差异对形变短临异常进行追踪并最终判定其是否是震前异常。利用同测点不同测项观测数据对比分析可有效排除仪器干扰;利用不同测点不同测项观测数据对比分析可排除一定范围内的环境干扰和人为干扰;分析测震资料研究地震活动,可识别大远震尾波引起的振荡波干扰;利用形变观测数据与气象观测数据对比分析,可以排除气象因素的干扰。通过上述步骤,可对丽江地震台形变观测资料典型前兆短临异常特征进行识别分析,对前兆异常变化信息的性质得出初步判断,为台站进行未来监测工作的规划、短临异常跟踪工作提供帮助。

参考文献:

[1]张晶,牛安福,高福旺,等.数字化形变观测提取的地震短临异常特征[J].地震,2003,23(1):71-75.

[2]郗钦文.地球对引潮力的响应及综合分析[J].中国地震,1994,10(增刊):83-89.

[3]唐九安,常千军,张幼敏,等.甘肃省东部地区的潮汐测量结果及其地球动力学意义[J].地震,1995,15(3):252-259.

[4]杨林章,何世海,郗钦文,等.用潮汐体应变加卸载响应比研究岩石弹性性质的变化[J].中国地震,1994,10(增刊):90-94.

[5]张燕滨,蒋骏,周翠屏.地表潮汐线应变、剪应变与面应变观测的残差矢量及其震兆变化[J].地壳形变与地震,1996,16(3):49-54.

[6]崔庆谷,徐漪霖,杨跃文.形变观测数据中短临前兆异常的追踪识别方法[J].大地测量与地球动力学,2014,34(5):55-58.

[7]云南省地质矿产局区域地质调查队.中华人民共和国云南省地质构造图—构造单元划分[M].北京:地质出版社,1990:1-20.

[8]云南省地质局区域地质调查队.中华人民共和国地质图—永宁幅[M].北京:中国地质图制印厂,1982:1.

[9]张希,李瑞莎,唐红涛,等.综合定点前兆异常推测地震危险区域的一种途径[J].地震研究,2012,35(1):1-5.

[10]李兰生,刘建华.同震阶变异常的特征与机制分析[J].地壳形变与地震,1992,12(3):81-87.

[11]孙毅,程万正.特大远震引起的形变观测变化图像[J].内陆地震,2005,19(3):265-270.

[12]牛安福,吉平,高福旺,等.印尼强地震引起的同震形变波[J].地震,2006,26(1):131-137.

[13]刘序俨,张雁滨.排除形变观测数据中降水干扰的数学物理方法的研究[J].地壳形变与地震,1991,11(1):36-40.

[14]杨婕,占惠,凌学才.强降水对厦门地震台伸缩仪的影响[J].大地测量与地球动力学,2009,29(S):76-78.

[15]孙伶俐,罗俊秋,龙涛.大气降水对数字化地倾斜观测干扰特征分析[J].大地测量与地球动力学,2010,30(增刊):105-110.

[16]云南省地震局.云南省地震监测志[M].北京:地震出版社,2005:1-280.

ANALYSIS ON THE CHARACTERISTICS OF SHORT IMPENDING ANOMALIES OF DEFORMATION OBSERVATION IN LIJIANG SEISMIC STATION

WANG Yunhui1, WU Yanfang2, LI Lihong1

(1.EarthquakeAdministrationOfYunnanProvince,Kuming650024,China;2.EarthquakeAdministrationOfLijiangCity,YunnanProvince,Lijiang674100,China)

Abstract:Take Ninglang Ms5.7 earthquake on Jun. 24th, 2012 as an example, the digital deformation data before and after the event are analyzed by various analytical methods. The short-impending anomalies and the recognition methods are summarized and discussed in the paper.

Key words:Ninglang earthquake; Deformation data; Short-impending anomaly

中图分类号:P315.72+5

文献标识码:A

文章编号:1005-586X(2016)01-0031-06

作者简介:王赟辉(1986—),男,云南永胜人,助理工程师,工学学士,现从事地震监测预报,短临前兆异常跟踪方面的工作。E-mail:blessyoyo@qq.com。

收稿日期:2015-10-10