屌丝逆袭的疯狂

—— 对谈《篡改的命》

文 _ 东 西 陈晓明 张清华

屌丝逆袭的疯狂

—— 对谈《篡改的命》

文 _ 东 西 陈晓明 张清华

对谈者

东 西,广西民族大学住校作家,长篇小说《篡改的命》作者。

陈晓明,北京大学中文系教授。

张清华,北京师范大学文学院副院长,教授。

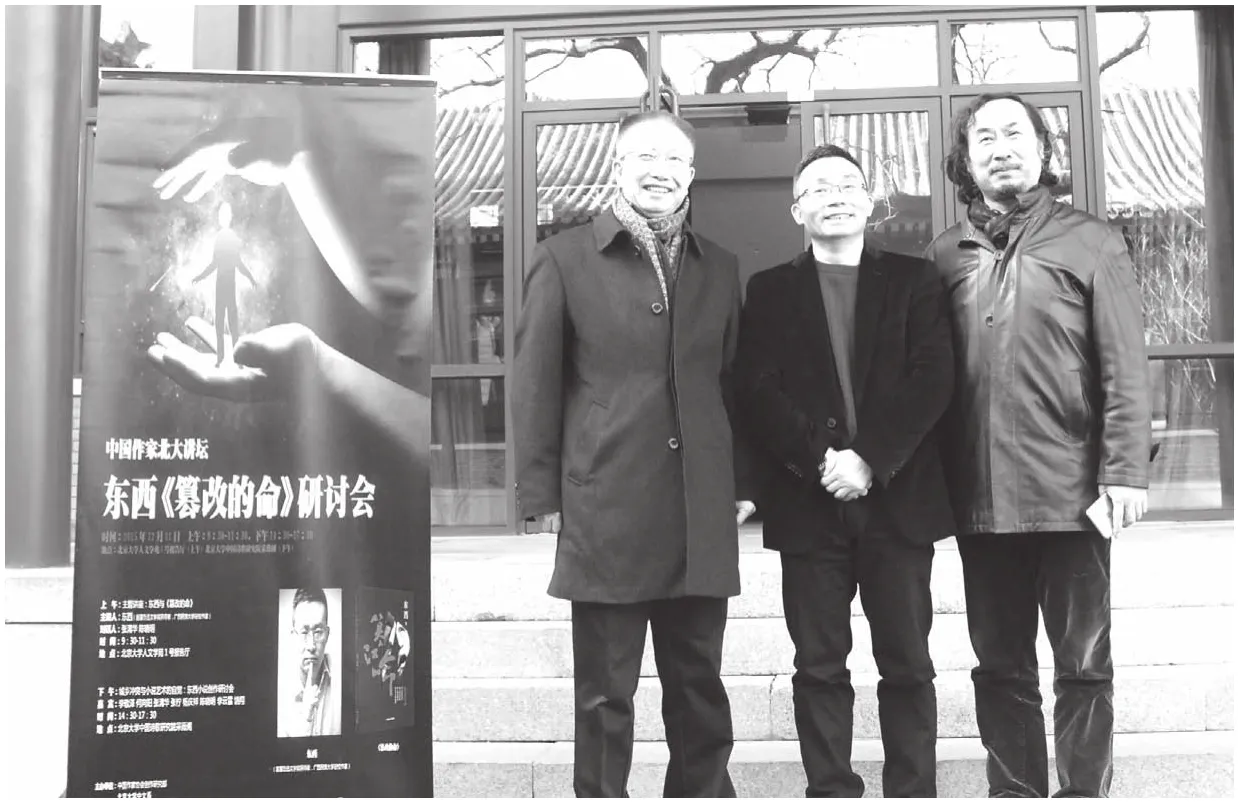

2015年12月11日,由中国作家协会创作研究部、北京大学中文系、北京大学中国诗歌研究院、北京师范大学国际写作中心、腾迅文化等多家单位联合主办的“中国作家北大讲坛:东西与《篡改的命》 ”在北京大学举行。上午9:30,作家东西在会上分享了自己的最新长篇小说——《篡改的命》,陈晓明和张清华两位文学评论家出席讲座并参与研讨,与会同学及媒体人员进行了相关提问和互动。

陈晓明:东西最近出了一部长篇小说——《篡改的命》,可以看到他的长篇小说的叙述和过去中国长篇小说叙述有很大不同,过去是贴着历史走,按历史的编年史来写,当然能够建立起一个宏大的历史叙事,有那种厚重,这是非常可贵的。但是东西的小说在艺术上是很不一样的,他对艺术有一种非常独到的构思,有一个非常精巧的结构,他对小说的叙述、掌控力、平衡力都非常强,非常有小说的一种内在性。

这次出版的《篡改的命》,我和评论的同行都深感到这部小说在艺术上非常有爆发力,非常有内涵,也可以看到这部小说对今天中国问题的一种揭示,对中国城乡二元对立的关系的把握,看到了他的深刻性和独到性。尽管说城乡的二元对立并不是一个新的话题,但是东西把他写出一种新的力度、一种新的伤痛。在父子三代的命运关联中可以看到,今天中国城乡的一种内在矛盾和冲突,特别是乡村受伤的心灵对城市是怀着什么样的无望的一种态度。这方面我不多说,我前面只是做一个铺垫,以这样一个方式介绍东西老师。

作家 东西

东西:我想在交流前请大家往左边看一下,太美了,阳光非常漂亮,这是我这个角度看到的美;第二个美是你们的面庞,看到大家来到这里听我讲课,我很感动;再一个,我的左边和右边都很美,坐着的是两个我非常尊重的评论家。今天天气这么好,如果文学大师萨特坐在这里的话,他会说这个好天气是他带来的。萨特在他的《词语》里说过这样的话,每天晚上他通宵达旦写作到天亮的时候,看见人们手牵着手在广场上散步,看见家庭和睦,看见阳光灿烂,他觉得是因为有一个作家昨天晚上废寝忘食地写作,才让这个世界这么美好,这么和谐。我想这种想法是作家在为自己的写作寻找一个理由,我没有这么自信,只能说今天这么好的天气是在座的每一位带来的,也可以说,这样好的天气是因为有这么一场文学交流。

我写的第三部长篇小说叫《篡改的命》,我每一次都会用新的结构来讲述,这也是对故事的篡改。我从小说的结尾讲起,有一个叫林方生的警察,父亲是一个非常有钱的人,母亲是大学教授。他毕业后到公安局工作,刑警队长先让他去档案馆整理卷宗、分析案件。在林方生走进积案室的时候,一个卷宗掉下来,他觉得很奇怪,打开看见里面有一张肿胀尸体的照片,案件定性为自杀,死者汪长尺是被水淹死的。敏感的林方生感觉事情不会这么简单,于是他开始调查这个案子。后来他发现,死者汪长尺没有死,在市里当副局长,而这个副局长是当年高考的时候冒名顶替死者汪长尺的。林方生于是到死者汪长尺的家乡调查,发现他家墙上挂着林方生小时候的照片,听死者汪长尺的父母讲起,照片上的孩子是他们的孙子,多年前他的父亲把他送给了有钱人,他现在在城市里过着幸福的生活。林方生突然意识到自己就是那个被送出去的孩子,为了避免身份暴露他把照片全部偷走了。原来汪长尺的父亲汪槐当年因为儿子高考超分却没被录取,去县城讲道理,他爬到楼上去威胁招生的人,一不小心跌成了残废。他让儿子去城里打工,改变命运,但是汪长尺在城里遇到很多困难:薪水没有拿到,工伤没有拿到赔偿,跟人打交道的时候感觉到自己局外人的境遇等等。他不希望孩子汪大志(林方生)将来和自己一样,于是把自己的孩子送给有钱人,彻底改变他的命运,自己做个影子父亲。林方生的养父林家柏却连影子父亲都不允许存在,希望汪长尺消失,以防他对林方生指手画脚。最后两人达成一致,养父会好好地爱孩子,而汪长尺选择跳江消失。

我不知道在座的各位有没有从乡村走出来的学子,我是一个从农村走出来的写作者。写完这个小说的时候,很多人说很绝望、很悲伤。但我记得加缪说只有绝望的人,才会热爱生活。反过来,我要说,热爱生活的人才会写出绝望的小说,因为他要抓紧时间珍惜今天的生活。

张清华:东西这位作家秉承了先锋文学的某些精神气质,秉承了他们的文学禀赋。因为不管怎么说,从先锋文学开始,中国当代文学具有了和世界文学对话的资格和品质。之前我觉得文学变革都太初步了,都是准备。只有1985年的新潮小说、1987年的先锋小说,这两个潮头起来以后,中国文学才真正改变了面貌。先锋文学一个非常重要的特点,就是它处理现实的方式是用了哲学和寓言的方式,达到了一个比较高的思想高度。再一个就是,在艺术上它是秉承了一种难度训练。假如说在小说艺术当中存在着一个必然的难度系数,我认为迄今为止先锋小说达到的难度系数的高度,仍然是难以逾越的。一个时代的文学肯定是要和现实发生关系,但同时还应该和文学传统发生关系,还要跟横向的世界文学发生关系。迄今为止,我的经典读本仍然是以先锋文学作为坐标。前几天有几位青年评论家说现在的大学生不爱读先锋文学了,我觉得很悲哀。

你读什么?你也可以有自己的趣味,但是我觉得作为专业的读者和研究者,就像是一个体操选手,你无论如何都要完成有难度的学习。只有你掌握了难度系数最高,或者说相对比较高的一些动作,你才可能成为一个好的、专业的选手。先锋文学的难度,精神难度和形式难度,我觉得迄今为止仍然是整个当代文学的标高所在,先锋文学的经典价值和艺术价值是推翻不了的,无论怎样严格的细读都是可以检验这些作品的。

《篡改的命》同样也秉承了先锋文学的精神,东西试图去写我们这个时代的痛,这个痛可以有很多角度去写,但是我觉得他抓住了一个特别关键的,也是很容易落俗套的点,就是城乡二元对立。很多人处理这点的时候处理得很表象,我觉得是不尽人意的。但是东西在这部小说里,他通过他强大的戏剧能力,构建了一个人物的命运,这个人物是前赴后继的、世世代代的。20世纪以来的中国有两个所谓五千年未有之大变局,一个是国家体制、制度的大变革,就是民国到共和国的转变。再一个大变局是乡村社会的全面解体,乡村社会的全面解体不光体现在物质层面和生活层面上,它更重要的是伦理价值、生存方式,以及文明。现在真正有良知、有决心和有抱负的作家一定不会放过五千年未有之大变局。

东西的这部小说我觉得,他就是用三代人的命运来呈现普遍城乡的矛盾。三代人实际上是代表了整个谱系,它不只是三代人,而是世世代代乡村的人民,他们摆脱贫困、摆脱自己遭遇和处境的唯一方式就是变成城市里的人,就是由乡村生存变成城市生存。我认为东西找到了一个非常准确的点,而且把它设身处地、贴心贴肺地植入到小说的核心中,当然也是农民精神的核心。在农民的精神核心里他们梦寐以求的事情就是如何把乡村户口转化为城市户口,从一个乡村人变成一个城市人。

小说主人公是前赴后继、一波三折地奔向命运,东西写的真是充满激情,他后记里写自己放声大哭,作家亲手构造了这样一个戏剧,构造了这样的人物命运,一定会写着写着感情从压抑、集聚,最后到爆发。汪长尺跨过了太多的坎坷磨难,最后奔向了他的父亲,但他比他的父亲更惨。他的父亲可以在土地上生于斯、长于斯、死于斯,还是可以安葬的,但汪长尺却死无葬身之地,因为在他的信念里乡村已经不是他的了,他不属于乡村,乡村也不属于他。虽然他最后被埋回了老家,但是他和父亲的内心是不一样的,他父亲最后是没有办法,选择装神弄鬼,汪长尺最后是彻底绝望,他是通过消灭自己的肉体来彻底终结自己的谱系、终结自己的记忆,来完成进入城市的壮举。

好的作家是艺术家,他不会按照日常生活的逻辑去堆砌现象,而是完全把这个东西都扔掉,自创一个逻辑,这个逻辑可能和日常生活有差别,但是正因为有差别,我认为它是比生活更高的。我坚持认为好的文学创作一定是人物有命运逻辑、性格逻辑,故事本身有讲述逻辑的。所以作家在写作的时候,他不是按照自己的意愿,而是完全服从于性格逻辑,服从于叙事逻辑,服从于喜剧逻辑。东西真的呈现了这样一个佳境——自动写作,不是东西在写作,是那个人物自己在写作,自己在展示自己。

陈晓明:清华教授谈到了几点,我觉得对东西小说的把握我都非常同意。他认为小说是一个自动写作的过程,我觉得对我是一种启发,这点对我理解东西小说,也提供了一种参照。我主要是从东西对小说的掌控,以及这个掌控如何形成了小说本身的自律性来谈谈看法,这又回到了罗兰·巴特的可写性文本,他是从语言学、符号学的角度认为语言自己有可写性,但是这个东西很难上升到小说叙述学的意义。所以东西的文本自动写作,我觉得对先锋文学的叙述是一个很大的贡献。

我和清华老师经常讲,我们做评论的首先是一个手艺人,你手艺得好。我一直跟我的学生说,我年轻的时候是做木匠的,我觉得木匠要有木匠的眼光,你这个东西出来结构是不是合理很重要,这个桌子洞打得不对就立不起来。写小说也一样,不要先说你是艺术家,首先你是手艺人。我关注东西的《篡改的命》,他把那么难的东西——父亲从楼上跳下来,儿子从桥上跳下去,这两个东西放在一起,他技术上能摆出这两个难度,又处理得这么出色,可见东西是非常好的手艺人。

清华老师对东西老师小说的阐释我体会到这些,东西老师也把他小说的内容、怎么构思、意义何在,给大家做了解释和交代,东西老师从小说的后面开始讲起,如果我教写作,我一定会借鉴。小说其实和解几何题一样,你已经知道三个角加起来等于多少的时候,再来求证,这才是最难的。

东西:两位对我的小说给予那么多好的评价,我觉得宽容对作家是最好的鼓励。这让我想起评论家李敬泽说的一句话:一个好的评论家并不希望他的周围尸魂遍野。作家与评论家之间该保持什么样的关系?加缪说过,不要让我走在前面,因为我不会引导;也不要走在我的后面,因为我不会跟随;请走在我的身边,做我的朋友吧!

提问1:年轻人写小说常常会运用想象,因为我们的生活经验并不多,我们的写作能力也有限,请问东西老师是如何构思写作的,又是怎样处理虚构与非虚构的关系的?

东西:灵感不会从天而降,你得有坚韧不拔的毅力,加上精湛的技术,跟你要表达的主题达成一个和解,这个时候你才能得到灵感。灵感会设置很多障碍,你想要的灵感不会直接给你,你要拨开迷雾找到它。很多作家在写作的时候,一句话也可以有灵感,一个标题里也可以有灵感,但是我要找很久,包括《篡改的命》。

在你这个年龄段同样可以写出好小说,问题是你要找到角度,你这个角度是要把你不愿意展现,或者没能力展现的东西屏蔽掉。今天我们看教室外面那么漂亮,可昨天的大街上到处都是雾霾,所以你就把你写作的视角锁定在这里,不要把镜头拉得那么大,就有可能写出好的小说。当你知识、才华、经验丰富了的时候,你再把视角慢慢拉到一个全景,这样你就可写体量更大的小说。

提问2:文学写作现在面临巨大的纷争,有人说经典文学要消失了,很多人都开始转型写网络文学。一方面要迎合广大的读者,但是另一方面要坚守自己的内心,我们有两难的困境,这也是写作的疑难,我们该怎么处理?

东西:马尔克斯曾经说过,我这一辈子只需要50个读我小说的读者就够了,我写作是为了让朋友更喜欢我,没有更大的意义。我觉得一个人一辈子做好一件事就够了。如果你为了钱、为了粉丝,你就毫不犹豫地写网络小说,没问题;如果你想真正为文学艺术贡献一些东西,或者你想把你的写作留在中国传统文化血脉里,那你就安静写作,享受孤独。我认为传统文学是不会灭绝的,只要我们还有心理活动,只要我们还有精神生活。今天的网络文学里仍然有传统文学的东西,文学并没有消亡,我们也不要担心。

提问3:当今世界越来越多的汉学家和中国学者都在研究世界文学和华人文学,国外用汉语写作的作家所处的文化语境与本土作家还是有些差别的,如何用有效的分析角度来看待这些作品呢?

东西:总的来讲,中国真正的好作家、大作家还是在中国本土。华文作家,中国本土读者不愿意读,因为他有故事,但是没有空气的味道。如果坐在美国写中国的小说,中国的雾霾他感受不到,中国的味道他感受不出来,他没办法感受到语言轻微的变化,还有环境的变化。写作者一定要置身于现场,才可能写出那种现场的味道。

小编的话:我们总是在不遗余力地奔赴生活,生活却在我们一次次的奔赴中变得面目全非。文学不仅仅只有这样的认识功能,让我们在故事中或放声欢笑,或泣涕涟涟,它还具有更重要的教育意义。如果你能让屋外瑟瑟发抖的褴褛人进屋取暖;能为辛苦的水暖师傅端上一杯热水;能投给奔波劳碌的陌生人一个微笑,那么《篡改的命》就完成了它的使命。

责任编辑/李 敏