渝东南渝东北岩溶区地下水富集特征研究

吕玉香,胡 伟,周 军

( 重庆市地质矿产勘查开发局, 208水文地质工程地质队,重庆 400700)

渝东南渝东北岩溶区地下水富集特征研究

吕玉香,胡 伟,周 军

( 重庆市地质矿产勘查开发局, 208水文地质工程地质队,重庆 400700)

结合近年来在渝东南渝东北岩溶地区实施的1∶50 000水文地质调查及供水示范项目,对该区岩溶地下水富集特征开展研究。分析了地层岩性、地形地貌、地质构造、地文期等因素对岩溶地下水富集的影响程度;岩溶地下水时空分布不均,依据地层、地形地貌、地质构造条件不同,将岩溶地下水富集均一性分为极不均一、不均一、相对均一3类;根据岩溶地下水循环条件和水动力特征,将研究区内的富水模式分为汇流型、分流型、泄流型、断裂带型,提出了开发利用方向,为岩溶水的开发利用提供了依据。

环境工程;渝东南渝东北;岩溶水;富集特征;不均一性;富集模式

0 引 言

长期以来,岩溶水的运移及富集规律一直是水文地质学者研究的热点和难点。国外对岩溶地下水的研究较多,针对岩溶地貌、岩溶地下水资源、岩溶区环境、地质灾害等开展了广泛的研究[1]。中国岩溶面积346.3×104km2,占我国国土面积的1/3以上,且岩溶类型多样,条件复杂。

目前,国内对地下岩溶水富集规律的研究还处于初级阶段。曹炳媛等[2]通过地层岩性、地质构造以及岩石风化深度与岩溶水的关系分析了北山岩溶水的赋层规律;张贵[3]通过对水文地质条件的分析,提出了珠琳地区岩溶水的分布规律;宁显林等[4]结合交口县实际的地质构造、地层岩性、水动力条件,以抽水井的实验数据为依据,提出了该区域岩溶地下水的富集规律;沈洪谊[5]对淮北地区北部的灰岩含水岩系的构造、岩溶地下水的补给、径流、排泄条件的分析,提出了该区岩溶水的运移及富集规律。

重庆市岩溶区面积近3×104km2。近年来,相关学者在岩溶发育特征、岩溶地下水分布、岩溶区生态环境及地下水水文地球化学特征、岩溶地下水开发利用等方面开展了一系列研究。李瑾等[6]研究了重庆走马岭隧道岩溶及岩溶水发育特征;谢芳等[7]分析了重庆中梁山碳酸盐岩溶蚀速率对季节的响应;蒲俊兵等[8]总结了重庆市地下河的空间分布及水资源特征;刘仙等[9]研究了典型岩溶槽谷区地下河水文动态响应;杨平恒等[10]开展了重庆典型岩溶地下水系统水文地球化学特征研究;曾玉等[11]阐述了覆盖型岩溶对工程的影响;赵宁雨等[12]分析了岩溶裂隙水的地质雷达信号与应用。目前,对重庆地区岩溶地下水富集规律的分析较少,主要集中在20世纪80年代的1/20万区域水文地质普查[13]及近年来实施的1∶50 000水文地质调查环境地质调查项目。

渝东南渝东北地区为重庆市主要的岩溶区,渝东北地区是长江上游重要的生态屏障,环境承载力较弱;渝东南地区则是重庆市绝对贫困人口高度集中、贫困发生率和返贫率最高的区域,干旱缺水、石漠化等生态环境问题已成为制约这些地方经济发展的主要因素。由于尚无成熟的找水理论作指导,找水风险性较高,渝东南渝东北岩溶地区供水工程一直未大规模开展。因此,探索岩溶地下水的富集特征,建立一套成熟的理论体系,是解决渝东南渝东北缺水问题的关键所在,是现代水文地质科学自身发展面临的挑战和社会为解决水资源问题对于水文地质科学的现实需求。

1 岩溶地下水富集影响因素分析

1.1 地层岩性

根据渝东南渝东北岩石矿物成分及岩溶发育程度将岩石划分为灰岩、白云岩、含泥质和硅质岩这3大类。各类碳酸盐岩含水岩组的岩溶发育程度以灰岩类最发育,白云岩类次之,含泥质灰岩类发育最弱,因此,灰岩中的岩溶大泉、暗河数量多于白云岩类,白云岩中的岩溶大泉和暗河数量远远大于泥质、硅质岩类;近年在重庆渝东南渝东北的岩溶区共实施了77口供水井,虽然灰岩类含水岩组中暗河大泉数量多,但富水极不均匀,在一定程度上影响了成井率,白云岩类含水层中钻井成井率为86.67%,灰岩类成井率为53.06%;含泥质、硅质类为57.14%。

1.2 地形地貌

岩溶地貌是地质背景条件、内外动力地质作用以及新构造运动的综合表现。在不同的地貌组合条件下,岩溶发育特征是不同的。低位岩溶槽谷、洼地区,地下水埋藏浅,富水性好,相对均匀,近年来在低位岩溶槽谷、洼地区成井率高达75%;溶蚀低山沟谷、洼地、槽谷区,地下水埋藏浅,富水性好,但不均匀,其成井率为48.72%;高位岩溶槽谷区,地下水埋藏深,富水性好,但不均匀,近年来的成井率为50%;深切沟谷、峡谷,沟谷相交处,陡崖处均富水,但极不均匀,开发利用此类地下水,一般通过在暗河出口提水、暗河天窗提水或在适当部位拦截暗河水,用平硐引出地表,不宜钻探取水;岩溶中山槽谷区地下水埋藏深,富水性差,不宜钻探取水。

1.3 地质构造

1.3.1 褶 皱

褶皱构造决定着可溶岩层的分布及产状,也决定着不同部位构造裂隙的发育分布情况,从而直接或间接地影响、控制岩溶的发育及分布变化规律。

向斜轴部一般地层倾角较缓,汇水面积大,补给条件优越,给岩溶发育和地下水富集创造了良好条件,有利于地表岩溶发育,是典型的储水构造;向斜转折端等张应力集中带,由于裂隙发育,岩体较破碎,溶蚀强烈,常常形成富水块段。据统计,渝东南渝东北地区分布在向斜轴部和两翼的岩溶大泉98个,占总数的37.69%;暗河58条,占总数的44.27%。由于向斜储水构造富水性好,因此,近年来实施的77口供水井中,就有24口布设在向斜轴部,出水12口,成井率50%;22口布置在向斜两翼,出水8口,成井率36.36%。

背斜轴部是产生张应力的地方,张节理发育,在地形上往往处于分水岭地段,地下水富集程度相对较差;背斜陡翼部位岩溶往往沿层面裂隙及纵张裂隙发育,形成顺层径流的暗河管道,不易形成槽谷,地下水补给条件相对较差;缓翼部位露头宽阔,岩溶作用强烈,在背斜翼部发育大型岩溶谷地;背斜倾没端具有构造裂隙发育,岩层走向和倾向均发生改变等特点,往往较为富水。据统计,渝东南渝东北地区分布在背斜储水构造的岩溶大泉129个,占总数的49.62%;暗河67条,占总数的51.15%。近年来实施的77口供水井中,有24口井布设在背斜两翼,出水量大于50 m3/d的有19口,成井率79.17%;有3口井布设在背斜轴部,出水量大于50 m3/d的有2口,成井率66.67%。

1.3.2 断 层

张性断裂带岩溶化程度通常很强烈,常沿走向发育溶洞、管道,地表相应的形成谷地、串珠状落水洞,只要地形条件适宜,往往形成富水带。压性断裂下盘一般岩溶不发育;断裂带上盘的岩溶发育程度及富水性取决于胶结程度及胶结物性质,当胶结好,胶结物为硅质时,岩溶不发育,富水性差;当胶结程度差,且为钙质时或构造角砾岩被晚期构造破坏则有利于岩溶发育,地下水富集。

1.4 地文期

渝东南渝东北地文期主要经历了大娄山期/鄂西期、山盆期、和乌江期/峡谷期3期。其新构造运动为地下水的径流和溶蚀作用提供了动力条件,控制了岩溶发育的分带和成层性,以及岩溶水系统的边界,并直接影响到岩溶发育的均匀性和含水层富水性的差异,由此也决定了岩溶水的富集程度。

2 岩溶地下水富集的不均一性

2.1 空间分布上的不均一性

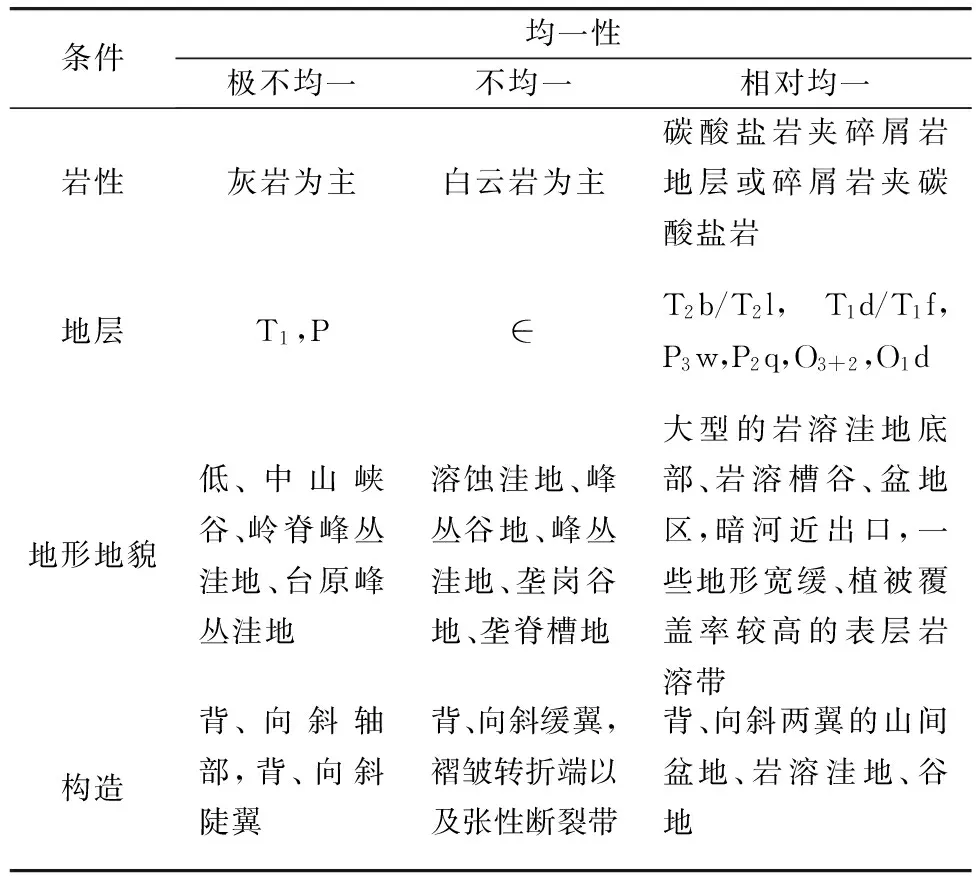

岩溶地下水富集的不均一性是岩溶发育不均一的反映,它与地层岩性、地貌、地质构造及新构造运动等多种因素有关,在同一含水层中大都同时并存着细微溶隙和巨大的洞穴管道[14]。下面从地层岩性、地貌、地质构造等方面论述分析,将岩溶地下水富集均一性分为极不均一、不均一、相对均一这3类(表1)。

表1 岩溶地下水富集均一性一览Table 1 Karst groundwater enrichment uniformity list

2.1.1 极不均一

从地层岩性条件来看,以灰岩为主的含水岩组地下水富水性一般极不均一。灰岩的溶蚀作用集中沿构造裂隙、断层带发育,并逐渐扩大裂隙通道,形成溶洞或管道系统,岩溶分异作用显著。常沿层面及构造破裂带发育规模较大的溶洞管道系统,岩溶差异发育强烈,普遍不均匀。地表常见的大型的岩溶地貌,地下大型岩溶管道系统发育。暗河水系统规模巨大,一般都形成了完整、独立的水文地质单元,暗河、大泉分布数量较多。

从地形地貌条件来看,在低、中山峡谷区,由于地形切割强烈,岩体破碎,地表水地下水转换强烈,地下水沿峡谷两侧或沟谷底部集中排泄,富水性极不均一;岭脊峰丛洼地区常沿背斜轴发育岩溶谷地、串珠状洼地及落水洞,地下水以管道流为主,在横切岭脊地形的河谷、峡谷两岸以暗河、大泉的形式出露;台原峰丛洼地区因地势高,河流深切等缘故,地下水埋藏深,岩溶水主要以岩溶管道的形式沿串珠状洼地分布,一般在峡谷或边坡地带呈暗河或大泉的形式出露,富水性极不均一。

从构造条件来看,一般在背、向斜轴部,岩溶强烈发育而不均匀,地表形成谷地、串珠状洼地和落水洞,地下水高度集中在岩溶管道中,常沿走向形成地下水富集带;在背、向斜翼部产状较陡时,常形成深切沟谷,地下水集中排泄在沟谷中,富水性极不均匀。

2.1.2 不均一

从地层岩性条件来看,以白云岩为主的含水岩组地下水富水性一般不均一,与灰岩相比,岩溶作用相对较弱,岩体中一般发育规模较小的溶管、溶孔。其地表岩溶形态为谷地、洼地、峰丛、溶丘、石芽等,地下溶洞或管道多顺层面发育,多中小型溶洞,暗河及大泉水量较灰岩类少。

从地形地貌条件来看,一般的溶蚀洼地区、峰丛谷地区、峰丛洼地区、垄岗谷地区、垄脊槽地区等,岩溶地下水富水性都不均一。

从构造条件来看,一般在背、向斜翼部,地层产状缓,岩溶裂隙和管道顺层发育,地下水在斜坡坡脚或两翼谷地、盆地中以岩溶泉或暗河的形式出露,富水性不均一;在褶皱转折端以及张性断裂带,岩层破碎,构造裂隙发育,地下水富集但不均一。

2.1.3 相对均一

从地层岩性条件来看,一般碳酸盐岩夹碎屑岩地层或碎屑岩夹碳酸盐岩地层,岩溶发育不强烈,含水岩组赋水空间以溶隙、裂隙为主,富水性中等到差,分布相对均一。

从地形地貌条件来看,大型的岩溶洼地底部、岩溶槽谷、盆地区,往往为地下水的排泄区,地下水埋藏浅,岩溶含水层富水性相对均一;暗河近出口,地下水富水性相对均一;一些地形宽缓、植被覆盖率较高、裂隙发育的表层岩溶带,地下水富水性中等,且较均一。

从构造上看,背、向斜两翼的山间盆地、岩溶洼地、谷地区,地下水富水性相对均一。

2.2 时间分布上的不均一性

渝东南渝东北地区岩溶水的补给来源主要为大气降水,因降水年内分配不均,年降水量的60%~70%集中在5~9月,对岩溶水水量影响极大。大雨后的暗河、大泉流量为枯季的几十至几百倍,有些暗河或泉点甚至在枯季会干枯。这给地下水开发带来了较大困难,也是造成研究区枯季缺水的主要原因。

3 岩溶地下水富集模式

根据岩溶地下水循环条件和水动力特征,将区内的富集模式分为汇流型、分流型、泄流型、断裂带型,并提出了不同的开发利用方向。

3.1 汇流型

3.1.1 盆地汇流型

该类地区地下水由周边山区向盆地底部汇集。研究区以渝东南秀山盆地最为典型,该区地形平缓,为一波状起伏的平坝,标高300~400 m,呈北东向延伸,控制面积近100 km2。据统计,该区有27处泉水,流量一般为1~13L/s,均为岩溶裂隙水,因隔水泥砾层的覆盖和含水层间泥质白云岩的阻隔,地下水多以上升泉的形式穿过覆盖层涌出地表。地下水丰富,埋深多小于20 m,具有一定的承压性。其开发利用替力巨大,可在适宜部位开挖浅井、扩泉等进一步开发利用地下水。

3.1.2 低位向斜汇流型

向斜两翼一般为地下水补给区,轴部为地下水汇流区。以渝东南彭水桑拓坪向斜、彭水青杠向斜;(平安-鹿鸣片区)最为典型;其在地形上为宽缓溶丘洼地,海拔一般300~1 000 m,向斜轴部发育有条形洼地、漏斗、天窗。地表水的渗入条件极好,大气降水的大部分通过落水洞及溶隙等渗入地下,补给地下水;地下水由两翼向轴部汇集、在轴部形成了顺走向发育的暗河;而分支暗河则在翼部发育,以较大的角度与主干暗河相汇于轴部附近,形成树枝状暗河系。地下水丰富,埋深一般50~100 m, 其开发潜力大,可在适宜部位打浅井、引泉入户等进一步开发利用地下水。

3.1.3 低位洼地汇流型

此类地区汇水面积大,地下水埋藏浅,主要指渝东南酉酬龙潭槽谷、南川水江片区、涪陵焦石片区。地形上为宽阔的向斜洼地,海拔500~1 000 m,岩溶及岩溶水的发育下限受当地和区域性侵蚀基准面限制。一般在当地河水面下100 m左右岩溶仍发育,在100 m以下岩溶逐渐不发育,且地表有黏土覆盖,入渗条件一般,地表水体发育,地下水埋深小于50 m。地下水补给来源丰富,滞留时间较长,动态较稳定,开发潜力大,可在适当部位以钻孔、引泉的方式开采利用。

3.1.4 高位向斜汇流型

具备一定的汇水面积,但地下水埋藏深,海拔相对较高,地形上为宽阔的向斜台地、洼地。其间发育有顺构造线分布的小型条状洼地及巨深的落水洞,入渗条件极为良好,具有典型的分散补给,集中径流,统一排泄的特点。水位埋藏深度一般大于100 m。在当今技术条件下其开发潜力不大,可在适当部位钻孔、引泉、或截、引暗河等进一步开发利用地下水。

3.2 分流型

3.2.1 背斜分流型

构造上为背斜,地形多为较大的山体,地表分水岭和地下分水岭一致,多为背斜轴部,地下水由轴部向翼部分流,于隔水层接触处排泄。主要包括渝东南秀山背斜北段、酉酬背斜、酉阳丁市-后坪坝片区、天馆背斜、方斗山背斜、武隆接龙片区和七曜山背斜,海拔500~2 000 m,地形较陡,呈垄脊山。其主要特点是轴部多为负地形,外围周边由非可溶岩构成隔水边界。岩溶水接受补给后沿洼地、落水洞及溶隙入渗后分别向两翼分流,排泄于当地地表水系。在槽谷的坡脚,岩溶大泉、暗河出露较多(图1)。地下水埋深一般大于100 m,可在适当部位以钻孔、引泉或截、引暗河的方式开发利用地下水。

图1 方斗山背斜地下水分流示意Fig.1 Diagrammatic sketch of groundwater shunt in Fangdoushan anticline

3.2.2 向斜分流型

向斜轴部海拔高,两翼海拔低,地下水由轴部向两翼分流。以渝东南铜西向斜为例,向斜轴向近南北,控制面积近130 km2,海拔800~1 000 m,轴部由白垩系正阳组与三叠系中统巴东组组成,白垩系的可溶砂砾岩不整合于巴东组的泥岩和泥质灰岩以上;两侧分别由三叠系下统和二叠系地层构成。铜西以南为一中部高起的负地形,而在中间高起的两侧为铜西河和董河切割,因而使该区的地下水和地表水受其地表河流的控制,分别汇流于各地表河中。铜西以北则为中间低洼的正地形。由于地表的切割和各亚类碳酸盐岩岩溶水的相互叠置组合,无水力联系,各自形成独立水力系统。地下水埋深大于100 m,开发潜力小,可开发利用表层岩溶泉,或在巴东组地层与嘉陵江组地层分界处开发利用岩溶大泉。

3.3 泄流型

3.3.1 构造复合部位泄流型

主要指渝东南武隆沧沟片区,该片区为构造复合部位,形成岩溶谷地,周围地形陡峻,为地下水的补给区,暗河管道受构造裂隙控制,顺层、穿层皆有。地下水向东部最低侵蚀面排泄,埋深一般大于50 m,水文地质条件极其复杂。

3.3.2 台原峰丛洼地泄流型

主要指渝东北奉节大溪河流域,该区地貌属台原型峰丛洼地,具有多级峰顶齐一的成层地貌。标高800~1 500 m,控制面积1 000 km2。地层产状除翼部较陡外,其余地段均较平缓。岩溶发育强烈。岩溶洼地、溶峰星罗棋布。串珠状洼地平行或垂直构造线方向展布。洼地底部具有朝附近河谷倾斜的特点,地表河接受该类地下水的补给。地下水沿纵张裂隙或横张裂隙溶蚀扩大后的管道集中径流,然后在横向河谷或纵向河谷岸边,以暗河、大泉的形式排泄。该区有暗河8条,流量为45.0~5 106.4 L/s;有泉水4处,流量为5.55~210.60 L/s。地下水水位埋深较深,除茅草坝、庙湾、谢家坝一带的地下水埋深小于100 m外,其余地区一般大于100 m,可在适宜部位打钻井,引泉或截、引暗河水等进一步开发利用地下水。

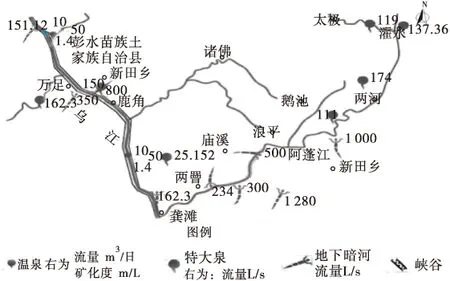

3.3.3 横向河谷切割泄流型

包括渝东北巫山官阳片区、巫溪峰灵片区及乌江峡谷区(图2),由于红岩河、大宁河、乌江等横向切割储水构造,地形破坏剧烈,地下水局部汇集后,集中排泄于河谷。区内埋深多大于100 m,可采用截、提暗河水,暗河天窗取水等方式进一步开发利用地下水。

图2 乌江峡谷段岩溶大泉和暗河分布Fig.2 Distribution of large karst springs and underground rivers in Wujiang river valley

3.4 断裂带型

主要指渝东南马喇湖断层、马武断层。由于断层影响,地层破碎,在断裂带附近落水洞、洼地、漏斗发育,沿构造线呈串珠状延伸,降水通过地表溶蚀裂隙、洼地、漏斗等补给地下水,岩溶水沿断裂带径流,排泄于沟谷、河流中。2013年,在马武断裂带实施2口供水井,水量均大于1 000 m3/d,在马喇湖断裂带实施的钻井也有1口水量大于1 000 m3/d。在这类本身较富水的断裂带附近开发利用岩溶地下水,可采用钻孔方式。

4 结 语

在渝东南渝东北岩溶石山地区,地层岩性、地质构造、地形地貌、地文期等因素共同影响岩溶地下水的富集:灰岩类含水岩组中暗河大泉数量多,但富水极不均匀一,白云岩类含水层中钻井成井率相对较高;低位岩溶槽谷、洼地区,地下水埋藏浅,富水性好,相对均匀,钻井成井率高;向斜轴部富水性优于翼部,背斜翼部富水性优于轴部,张性断裂带富水性好;新构造运动直接影响岩溶发育的均匀性和含水层富水性。

岩溶地下水时空分布不均,其地层、地形地貌、地质构造条件不同,均一程度也不同:灰岩类地层,低、中山峡谷、岭脊峰丛洼地、台原峰丛洼地,背、向斜轴部,背、向斜陡翼地区地下水富水性极不均一;白云岩地层,溶蚀洼地、峰丛谷地、峰丛洼地、垄岗谷地、垄脊槽地,背、向斜缓翼,褶皱转折端以及张性断裂带地区富水性不均一;不纯碳酸盐岩分布区、大型的岩溶洼地底部、岩溶槽谷、盆地区,暗河近出口,一些地形宽缓、植被覆盖率较高的表层岩溶带,背、向斜两翼的山间盆地、岩溶洼地、谷地地下水富水性相对均一。

根据岩溶地下水循环条件和水动力特征,将研究区内的富水模式分为汇流型、分流型、泄流型、断裂带型等4种类型。其中汇流型又可分为盆地汇流型、低位向斜汇流型、低位洼地汇流型、高位向斜汇流型;分流型可分为背斜分流型、向斜分流型;泄流型分为构造复合部位泄流型、台原峰丛洼地泄流型、横向河谷切割泄流型。富水模式不同,适宜的开发利用模式亦不同。

[1] 王宇.岩溶找水与开发技术研究[M].北京:地质出版社,2007. WANG Yu.ResearchonKarstWaterExplorationandDevelopmentTechnology[M]. Beijing: Geological Publishing House,2007.

[2] 曹炳媛,赫明林.甘肃省金塔北山岩溶水赋层规律[J].甘肃农业,2007(3):40-43. CAO Bingyuan, HE Minglin. Karst water occurrence regularity in Gansu Jinta north mountain[J].JournalofGansuAgriculture,2007(3):40-43.

[3] 张贵.珠琳地区岩溶水分布规律及找水经验[J].水文地质工程地质,2003(1):73-75. ZHANG Gui. Occurrence of karst water and groundwater searching experience in Zhulin region of Guangnan county, Yunnan province[J].HydrogeologyandEngineeringGeology, 2003(1):73-75.

[4] 宁显林,郑秀清,陈军锋,等.交口县岩溶水富集规律研究[J].地下水,2010,32(3):30-32. NING Xianlin, ZHENG Xiuqing, CHEN Junfeng, et al. Study on karst water enrichment regulation in Jiaokou county[J].GroundWater,2010,32(3):30-32.

[5] 沈洪谊.淮北地区北部岩溶地下水富集带的推测分析[J].西部探矿工程,2008(8):108-110. SHEN Hongyin. Analysis of karst groundwater enrichment with speculation in the north part of Huaibei area[J].West-ChinaExplorationEngineering,2008(8):108-110.

[6] 李瑾,夏克勤,张强.重庆走马岭隧道岩溶及岩溶水发育特征[J].水土保持研究,2005,12(6):36-38. LI Jin, XIA Keqin, ZHANG Qiang. The characteristic and impact of karst in Zoumaling tunnel[J].ResearchofSoilandWaterConservation,2005,12(6):36-38.

[7] 谢芳,傅瓦利,王晓阳,等.重庆中梁山碳酸盐岩溶蚀速率对季节的响应研究[J].中国岩溶,2010,29(4):410-413. XIE Fang, FU Wali, WANG Xiaoyang, et al. Study on response of carbonate rock dissolution rate to the season in Zhongliang mountain, Chongqing[J].CarsologicaSinica,2010,29(2):410-413.

[8] 蒲俊兵,袁道先,蒋勇军.重庆市地下河的空间分布及水资源[J].水文地质工程地质,2009(2):34-39. PU Junbin, YUAN Daoxian, JIANG Yongjun. Spatial distribution of underground river streams and water resource in the Chongqing municipality[J].Hydrogeology&EngineeringGeology,2009(2):34-39.

[9] 刘仙,蒋勇军,叶明阳,等.典型岩溶槽谷区地下河水文动态响应研究——以重庆青木关地下河为例[J].中国岩溶,2009,28(2):150-156. LIU Xian, JIANG Yongjun, YE Mingyang, et al. Study on hydrologic regime of underground river in typical karst valley——a case study on the Qingmuguan subterranean stream in Chongqing[J].CarsologicaSinica,2009,28(2):150-156.

[10] 杨平恒,卢丙清,贺秋芳,等.重庆典型岩溶地下水系统水文地球化学特征研究[J].环境科学,2014,35(4):1290-1296. YANG Pingheng, LU Bingqing, HE Qiufang, et al. Hydrogeochemical characteristics of a typical karst groundwater system in Chongqing[J].EnvironmentalScience, 2014,35(4):1290-1296.

[11] 曾玉,杨帧贤,张娜.覆盖型岩溶对工程建设的影响[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2011,30(增刊1):697-699. ZENG Yu, YANG Zhenxian, ZHANG Na. The impact of covered karst in the engineering construction[J].JournalofChongqingJjiaotongUniversity(NaturalScience), 2011,30(Sup1):697-699.

[12] 赵宁雨, 潘金秋, 喻海军,等.岩溶裂隙水的地质雷达信号分析与应用[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2015,34(3):32-35. ZHAO Ningyu, PAN Jinqiu, YU Haijun, et al. GPR for detecting karst-fissure aquifer in tunnel[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity(NaturalScience),2015,34(3):32-35.

[13] 刘安云,吕玉香,郭传道,等.重庆市渝东南渝东北岩溶地下水富集规律研究报告[R].重庆:重庆市地质调查院,2014. LIU An’yun, LV Yuxiang, GUO Chuandao, et al.KarstGroundwaterEnrichmentResearchReportinChongqingSoutheastandNortheast[R]. Chongqing: Chongqing Institute of Geological Survey, 2014.

[14] 刘红延,陈保立,温东升.鄂西南岩溶水的基本特征及分布规律[J].资源环境与工程,2007,21(2):160-163. LIU Hongyan, CHEN Baoli, WEN Dongsheng. The characteristics and distribution regularity of karst water in western Hubei[J].ResourcesEnvironment&Engineering,2007,21(2):160-163.

Study on the Enrichment Characteristics of Groundwater in Chongqing Southeast and Northeast Karst Areas

LV Yuxiang,HU Wei , ZHOU Jun

(Hydrogeology & Engineering Team 208, Chongqing Bureau of Geological Exploration, Chongqing 400700, P.R.China)

Combining with the recent implementation in Chongqing Southeast and Northeast karst area of 1∶50 000 hydrogeological investigation and water demonstration project, karst groundwater enrichment characteristics was studied, The influence degree of formation lithology, topography, geological structure and physiographic stages on karst groundwater enrichment; karst groudwater had uneven distribution of time and space. According to different stratum, topography, geological structure conditions, karst groundwater was divided into three types: extremely inhomogeneity, inhomogeneity, relatively uniform. According to karst groundwater circulation conditions and hydrodynamic characteristics, the study area of the water rich block was divided into confluence type, shunt type, discharge type, fractured type.The direction of developing and utilizing was proposed, and the basis for the development and utilization of karst water was provided .

environment engineering; Chongqing southeast and northeast; karst water; enrichment characteristics; inhomogeneity; enrichment model

10.3969/j.issn.1674-0696.2016.04.17

2015-03-13;

2015-09-29

重庆市国土房管局2012年度科技计划项目(CQGT-KJ-2012014)

吕玉香(1984—),女,山东成武人,高级工程师,硕士,主要从事水文地质方面的研究。E-mail:lvyx02@163.com。

P64

A

1674-0696(2016)04-083-05