泪腺脱垂的CT及MRI诊断分析

王长河

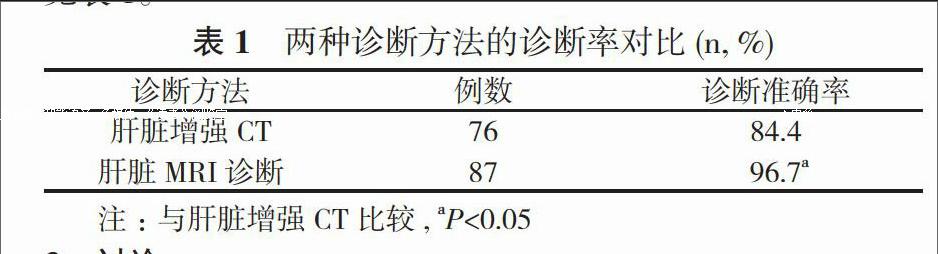

【摘要】 目的 分析泪腺脱垂的CT及MRI诊断结果。方法 15例泪腺脱垂患者, 8例采取CT诊断, 7例患者采取MRI诊断, 分析患者诊断结果。结果 8例患者CT诊断为双侧泪腺脱垂, 泪腺密度均匀, 横断面显示泪腺窝空虚, 冠状面显示泪腺多在眶缘前方、上睑颞侧, 泪腺上缘内侧和直肌群有着较为清晰的分界。MRI诊断泪腺上缘内侧和直肌群有着较为清晰的分界, 泪腺与脑白质信号相似, 信号均匀, 横断面显示泪腺窝空虚, 冠状面显示泪腺向外下方向移位, 1例单眼泪腺部分脱垂, 横断面显示单侧泪腺眶缘前部略微增加, 所有患者无眼球异常或眼外肌异常。结论 CT及MRI诊断泪腺脱垂均具有显著效果, 具有较高的临床诊断价值。

【关键词】 泪腺脱垂;CT;MRI

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.09.054

泪腺脱垂临床发病率较低, 病因尚未明确, 与先天性病变有关, 也与继发性创伤有关, 同时眶内压力增加、泪腺支持结构减退等因素也会导致泪腺脱垂的发生[1]。泪腺脱垂表现为双上睑颞侧局限性隆起、充血等, 医师触诊时可发现活动性、分叶状包块, 可纳入泪腺窝中, 按压无痛感。对泪腺脱垂影像学诊断, 临床少有报道, 为了准确诊断泪腺脱垂, 提高临床确诊率, 本文以15例泪腺脱垂患者为例, 分别采取CT、MRI诊断, 其结果分析报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2013年6月~2015年8月在本院接受诊治的15例泪腺脱垂患者, 患者均接受MRI、CT诊断, 其中男5例, 女10例;年龄18~70岁, 平均年龄(51.5±6.9)岁;8例患者上睑肿物, 5例眼睑肿胀, 2例睑裂略微变小、上睑退缩;患者均知情此次研究。

1. 2 诊断方法 8例泪腺脱垂患者经CT诊断, 取西门子Plus 4 CT扫描仪对患者横断面、冠状面予以常规扫描, 由眶上缘开始扫描至眶下缘, 扫描基线与硬腭平行, 作为横断面扫描;由眼球前缘扫描至前床突后缘, 扫描基线与硬腭垂直, 作为冠状面扫描。层厚3 mm、层间距3 mm、软组织窗为300 HU/40 HU。

7例患者采取MRI诊断:采取GE Signa Twinspeed 1.5T MR扫描仪进行诊断, 相控阵头线圈。取快速自旋回波序列扫描, 为横断面T1WI、T2WI, 冠状面T1WI。于眶上缘扫描至眶下缘作为横断面扫描, 扫描基线平行硬腭;于眼球前缘扫描至前床突后缘作为冠状面扫描, 扫描基线垂直硬腭;在斜矢状面扫描时, 其基线与视神经平行。T1WI:TR 400 ms, TE 11.6 ms;T2WI:TR 3000 ms, TE 120 ms, 矩阵288×224, 扫描厚度 4 mm, 间距层厚4 mm, 层间隔0.5 mm。

2 结果

2. 1 CT检查结果分析 8例患者经CT诊断, 均为双侧泪腺脱垂。CT显示泪腺密度均匀, 横断面显示泪腺窝空虚, 泪腺上部向前移位或向外移位, 部分超过眶缘;大部分泪腺位于眶缘前;冠状面显示泪腺多在眶缘前方、上睑颞侧, 泪腺上缘内侧和直肌群有着较为清晰的分界。4例患者合并结膜下脂肪疝, 眼球未出现异常情况。

2. 2 MRI诊断结果分析 7例患者经MRI诊断, 6例患者为双侧泪腺脱垂, MRI显示泪腺与脑白质信号相似, 信号均匀, 横断面显示泪腺窝空虚, 泪腺上部向前移位或向外移位, 部分超过眶缘;晶状体水平、泪腺最大显示层面显示大部分泪腺在眶缘前位置, 1例2眼患者显示泪腺向眶缘前外侧突出, 呈结节状;冠状面显示泪腺向外下方向移位, 在眶缘前方显示眼球颞侧呈团块状影, 为类圆形;泪腺上缘内侧与上直肌群有着较为清晰的分界, 增强后, 泪腺强化均匀, 信号无异常。1例单眼泪腺部分脱垂, 横断面显示单侧泪腺眶缘前部略微增加, 冠状面位于眶缘前方, 存在泪腺影, 呈椭圆形, 与泪腺眶部走行相同, 增强后泪腺均匀强化。所有患者无眼球异常或眼外肌异常。

3 讨论

泪腺脱垂发病机制较为复杂, 与解剖因素、后天因素及慢性炎症、肥胖、代谢紊乱等因素密切相关。泪腺位于眼眶外上角额骨的泪腺窝内, 具有较为特殊的解剖结构。泪腺周围被结缔组织包围, 通过韧带形式粘连周围组织, 于泪腺窝内固定[2]。一般情况下, 泪腺不易被触及, 而泪腺支持韧带和眶隔松弛, 则会导致泪腺脱垂。在泪腺脱垂初触诊时, 无压痛症状, 可触及上睑皮下存在自由移动的包块, 质地较硬, 呈杏仁分叶状, 可还纳入泪腺窝内, 但会反复脱出[3]。随着泪腺脱垂发生率的显著提高, 临床日渐重视对泪腺脱垂的诊断, 且泪腺脱垂的发生会在一定程度上影响患者的外貌。多数患者因泪腺脱垂而就诊时, 主要是因为眼睑发现肿物, 且肿物的位置较为特殊, 使患者感到心理负担而到院就诊。但在临床诊断时, 必须要选择有效的诊断措施, 积极区分泪腺上皮性肿瘤、球结膜皮脂瘤、眼结膜下脂肪疝等疾病, 以此提高患者的诊断效果, 为临床治疗提供必要的参考依据。

采取CT和MRI诊断, 通过横断面、冠状面可充分显示泪腺结构, 横断面显示泪腺呈杏仁状, 位于泪腺窝, 上部在眼球上缘和上直肌群层面, 前缘不超过眶缘。MRI冠状面在眶缘水平显示上睑提肌腱膜为低信号, 呈线形态。因此对泪腺脱垂患者采取CT、MRI诊断, 可清楚显示泪腺具体情况, 为临床诊断提供必要的参考价值。

CT和MRI诊断泪腺脱垂时, CT和MRI主要特征为:横断面显示泪腺窝空虚, 泪腺上部向前移位或向外移位, 部分超过眶缘;大部分泪腺位于眶缘前;冠状面显示泪腺多在眶缘前方、上睑颞侧, 泪腺上缘内侧和直肌群有着较为清晰的分界, 无眼球异常或眼外肌异常。CT显示泪腺密度均匀, MRI显示泪腺与脑白质信号相似, 信号均匀, 增强后泪腺均匀强化。因此CT和MRI对泪腺脱垂具有较高的诊断价值, 可准确充分显示泪腺具体情况, 为临床鉴别提供科学的参考依据。

CT及MRI诊断泪腺脱垂均具有显著效果, 具有较高的临床诊断价值。临床采用CT及MRI诊断泪腺脱垂时, 需掌握泪腺脱垂影像学特征, 准确鉴别其他泪腺疾病, 如泪腺炎, 表现为泪腺弥漫性增大, MRI泪腺信号异常, 并利用横断面、冠状面图像判断疾病, 准确鉴别。眼结膜下脂肪疝有时与泪腺脱垂同时发生, CT诊断, 眼球表面颞上象限脂肪肿块[4], 有清晰的边界, 与眶内脂肪连接。同时也要准确鉴别泪腺上皮性肿瘤、球结膜皮脂瘤等, 确保患者能够得到准确有效的治疗。

综上所述, 对泪腺脱垂患者采取CT、MRI诊断时, 需掌握泪腺脱垂的临床表现及图像表现, 必要时联合CT及MRI技术进行诊断, 以此提高临床确诊率。

参考文献

[1] 于文玲.泪腺脱垂的CT及MRI表现.放射学实践, 2010, 25(1): 33-36.

[2] 宁燕, 齐鑫, 贾卉, 等. 高分辨率CT及多平面重建对泪腺脱垂的诊断价值.中国医学影像学杂志, 2011, 19(2):146-148.

[3] 于文玲, 王振常, 燕飞, 等. 泪腺脱垂的CT及MRI诊断// 全国第6届头颈影像学进展学术研讨会, 2007.

[4] 张向向 .泪道的超声显像及生理测值研究.中国超声医学杂志, 2010, 26(1):15-18.

[收稿日期:2015-10-21]