网络造谣进入政策议程的过程分析

——基于多源流理论的分析

罗芳芳

贵州大学公共管理学院,贵州 贵阳 550025

网络造谣进入政策议程的过程分析

——基于多源流理论的分析

罗芳芳

贵州大学公共管理学院,贵州贵阳550025

摘要:多源流理论是分析社会问题如何进入政策议程的一种方法,它对政策制定的全过程进行了解释。本文采用多源流理论来分析2013年高级人民法院和高级人民检察院颁布施行的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》的制定过程。

关键词:多源流;网络造谣;政策制定

一、引言

不可否认,网络的出现为人们获取信息创造日益便利条件的同时,网络造谣现象也越演越烈。尤其近些年,网络造谣就像公共管理领域的一个“毒瘤”,大范围、高速度地传播,不仅污染了网络环境,而且损害政府公信力,危害社会公共秩序,影响社会稳定和谐发展。

2013年9月,最高人民法院和最高人民检察院发布了《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,它在打击网络造谣、保护网民合法利益、整顿网络秩序等方面具有重要意义。网络造谣是如何被建构的?出台《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》的过程是如何发生的?究竟是什么触发了这一政策的产生?

二、多源流理论分析框架

美国公共政策学家金登的多源流理论,试图解释了在众多的社会问题中,为什么一些被决策者关注,而另外一些却被忽略。该分析模型中存在着3条源流,分别是:问题源流、政策源流和政治源流。问题源流是反映社会状况的数据、事件或其他形式,讨论社会环境中存在的各种各样社会问题,为什么一些被政策制定者关注,而另外一些却被忽略。政策源流是指针对某一问题的多种意见和主张,这些意见和主张是由政策共同体中的成员提出来的。而政策共同体是指由官僚、国会委员会成员、学者和思想库中的研究人员组成的一个网络,网络中的成员对某一政策领域中的社会公共问题进行共同关注。形象地说,就是在“原始的政策鲜汤”周围“漂浮”着多种意见主张,这些意见和主张并不是简单的“漂浮”,而是要经过相互碰撞,重新组合。也就是说,这些众多的意见和主张,只有那些具有可行性和有价值的意见才能得到关注和采纳。政治源流是指譬如公共情绪、利益集团间的竞争以及政府的变更等因素构成的。这些因素都是影响政治家关注社会公共问题,选择是否制定政策的关键。

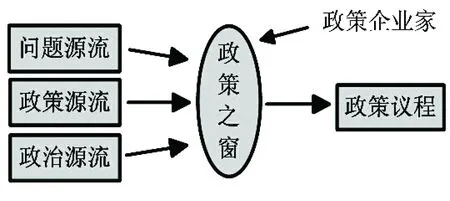

问题源流、政策源流、政治源流三条源流彼此是独立的但又并非完全独立。在一定的时间点上这三条源流会集合在一起,促使社会公共问题被提上政策议程,而这个时间点就被称为政策之窗,也被称为机会之窗。政策之窗打开的时间是有限的,如果错过了机会,就可能会永久“关闭”,政策的制定也就变得遥遥无期了。因此,政策之窗的打开对于政策的制定意义重大。不过,根据金登的多源流理论,机会之窗打开之后,三条源流要实现汇合,还需要政策企业家的大力推动,当政策企业家在机会之窗打开的时候及时有效地汇合三条源流,那么该社会公共问题被提上政策议程的概率将会大大提高。因此,公共问题被提上政策议程的过程如图1所示。

图1

三、《解释》的多源流模型分析

(一)问题流:网络造谣问题如何被建构?

网络的普及,促进了网民数量的增加。根据中国互联网信息中心公布的数据来看,截止到2014年6月30日,网民的数量达到6.32亿,手机网民数达到5.27亿,互联网普及率达到46.9%,中国成为名符其实的世界第一网络大国。网络的高速发展促进了网民数量的极速增长,但网民数量的极速增长却造成了网民素质的参差不齐。一些素质不高的网民凭借网络的虚拟性和便利性,匿名向数百、数万计的网民同步发送不实信息,针对人们广泛关注的事件或者公众人物散布不实信息甚至进行恶意徘谤。

在法治社会,虽然言论自由是每个公民的基本权利,但是有的网民却抓住网络的匿名性、传播速度快、传播渠道多等特点,在发表言论的同时扰乱公共秩序,危害国家、社会乃至个人的合法利益。

2013年在新浪微博注册的“QHH”被抓获,他自账号注册以来,为了吸引广大网民的注意,利用微博发布几千条涉及诽谤内容的信息,以实现自己网络名人的梦。QHH和LECS的造谣事件发生后,网络造谣问题已经从个人素质问题上升到了网络犯罪。由“QHH”和“LECS”这些热点网络造谣事件可以看出,我国网络治理迫在眉睫,急需决策者制定相应政策来制止这些行为的发生。总的来看,网络造谣这一社会问题遵循“问题——社会问题——公共问题”的路径,最终衍变为政策制定者与社会各界广泛关注的政策焦点问题。

(二)政策流:《解释》的出台过程

政府相关部门对造谣问题一直都有关注。他们试图做到对网络造谣进行严厉打击的同时,也要保护网络活力,保证大家能够言论自由。因此,如何在保障公民言论自由的同时有效的打击网络造谣不仅是一个法律问题,更是一项公共治理问题。查阅相关资料可以发现,我国现行的法律体系中已有很多法律法规对惩罚造谣行为做出了规定。但这些规定都散布于《宪法》、《刑法》、《侵权责任法》等法律里面,但规定过于模糊,约束力不大。

随着网络技术的高速发展,国家先后出台了相关的法律法规,约束网络言论的同时保护网络活力。2013 年8 月10 日由国家互联网信息办公室主办的“网络名人社会责任论坛”提出了网络空间的“七条底线”;2013年8月12日文化部出台《网络文化经营单位内容自审管理办法》等等,对于调整网络秩序,保护网络活力,促进网络健康发展起到了积极作用。但是,不可否认的是,当前的网络造谣现象已经成为互联网传播领域的毒瘤,其破坏力远远超出虚拟社会,危害巨大。而针对网络谣言的现有法律法规较少,且多数是部门规章,缺少一定的法律效力,而且规定中的惩戒力度明显较小,没有专门针对网络谣言的单独法律规定,不能引起广大群众的重视,对扼制网络谣言有一定的局限性。

网络造谣事件“QHH”和“LECS”的事件发生之后,国家公安部门、立法部门、司法部门等积极采取行动,就对网络犯罪如何定罪量刑进行了热烈的讨论。在此背景下,最高人民法院和最高人民检察院的专家、学者以及工作人员深入调研了一年多,收集了各种各样的情况,梳理了存在的不足和问题,借鉴了外国通行的相关法律法规,并征求了我国相关的立法机关、行政机关、司法机关以及专家学者和社会各界的意见,反复研究和论证,不断地修改和完善,最终起草了《解释》。

(三)政治流:依法治网

网络的高速发展带动了社交软件的广泛普及,广大网民每天都能在微博、人人、微信等软件中获取许多信息,也会发布自己的观点和言论,但同时也有可能成为网络谣言的受害者。谣言给社会带来的负面影响是巨大的。一方面,网络谣言会严重影响当事人的声誉和正常社会生活。如深受“QHH”造谣所困的ZHD国籍、雷锋形象等问题,不仅仅使受害者名誉受损,还使他们精神饱受困扰;另一方面,网络谣言同样会对国家形象、社会公共秩序产生影响。QHH恶意炒作,称“红十字会收到郭美美事件的影响,其收到的捐款急剧下降,部分企业强制职工捐款”,严重有损国家形象。因此,当网络造谣传谣现象甚嚣尘上时,国家依法治网的必要性就越来越强烈了。

习近平总书记在8·19重要讲话中强调,“必须坚持巩固壮大主流思想舆论,弘扬主旋律,传播正能量,激发全社会团结奋进的强大力量”。我们的社会是法治社会,现实社会需要法治,网络虚拟社会更需要法治。国家领导人和相关部门领导的关注,为治理网络造谣,净化网络空间提供了机会。

成熟的政治源流推动社会问题进入政策议程,成为三条源流汇合不可或缺的一部分。网络频发造谣事件,激起了公民的愤怒并引起了国家领导人的注意,这些推动了网络造谣进入政策议程,换句话说这时的政治源流发生了显著变化。

(四)“QHH”和“LECS”事件:三流汇合与政策之窗的开启

焦点事件——“QHH”和“LECS”在政策制定过程中充当了政策之窗的作用,有效的触发了网络政策的制定。在金登的多源流理论中,政策之窗打开之后,三条源流要实现交汇,少不了政策企业家的推动。据报道,两高——最高人民法院和最高人民检察院的专家、学者、工作人员,为了确保法律适用统一,先后进行了为期一年多的调研,收集了各种各样的网络造谣例子,梳理了其中存在的不足和问题,在借鉴西方相关法律法规的基础上,结合我国实际情况,反复研究和论证,最终起草了《解释》。政策之窗打开之后,政策企业家的加入为三条源流的交汇提供了必要条件,最终新的法律政策呼之欲出。

四、结论

综上所述,网络造谣进入政策议程基本是按照多源流理论发展的,在问题源流、政策源流、政治源流三大源流交汇处,政策之窗因焦点事件——“QHH”和“LECS”事件影响而被打开,为《解释》的出台提供了必要条件。这在一定程度上说明,金登的多源流理论在中国政策议程中同样具有一定的适用性,同时也佐证了金登教授的观点,“一个项目被提上议程是由于在特定时刻汇合在一起的多种因素共同作用的结果,而并非它们中的一种或另一种因素单独作用的结果。”

多源流理论是一把钥匙,使我们清晰的剖析了政策议程的整个过程。诚然,本文只是从多源流理论的角度简单的分析社会问题进入政策议程的过程,而对于多源流理论在中国的适用性究竟如何并未提及。

[参考文献]

[1][美]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[2]王乐夫,蔡立辉.公共管理学[M].北京:中国人民出版社,2008.

[3]甄智君.从制定<国家突发公共事件总体应急预案>看中国政策议程设置途径——基于多源流理论的分析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2010,30(1):59.

[4]樊蕊.网络造谣引发的伦理思考及相关对策[J].石家庄经济学院学报,2014,37(2):123.

[5][美]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[6]甄智君.从制定<国家突发公共事件总体应急预案>看中国政策议程设置途径——基于多源流理论的分析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2010,30(1):59.

作者简介:罗芳芳,女,贵州大学公共管理学院硕士研究生,研究方向:社会保障制度改革。

中图分类号:G206;D630

文献标识码:A

文章编号:2095-4379-(2016)13-0095-02