古代养老那些事儿

文/张璐

古代养老那些事儿

文/张璐

时下,延迟退休已成既定事实,养老又成为了老百姓的热议焦点。若干年后,中国的养老问题会演变成什么样子谁也无法准确预测,但我们不妨回过头来看看,古人是如何对待养老问题的。

《孟子·公孙丑下》中有这样一句话:“天下有达尊三:爵一,齿一,德一。”意思就是天下有三样被世人普遍尊敬的事,即爵位、高龄和美德。在古代,高龄可不得了,只要你活得够久,就能和官高权重、德行高尚的人一样受到尊重。

也正是因为“以孝治天下”的政治逻辑,掌权人在养老方面可是花了不少心思,除了大修养老院,减免老人的赋税和徭役之外,还通过授官赐杖、赏赐财物以确保老人安享晚年,形成了一套完善的养老制度。

舌尖上的关怀

民以食为天,要表达关怀首先是关注老年人的饮食。《礼记·王制》就曾详细记载:从50岁起,就应该给老人细粮吃;到了60岁,要准备隔宿的肉食;到了70岁,则要增加副食;到了80岁,要经常供奉珍馐美食;到了90岁,小辈要在老人的床前伺候饮食。

早在远古时期,年过50的老人就可以不用打猎,也就是说不用上班,等到分配猎物的时候还能多得几大块肉。到了舜帝时,还大摆筵席,宴请老人。

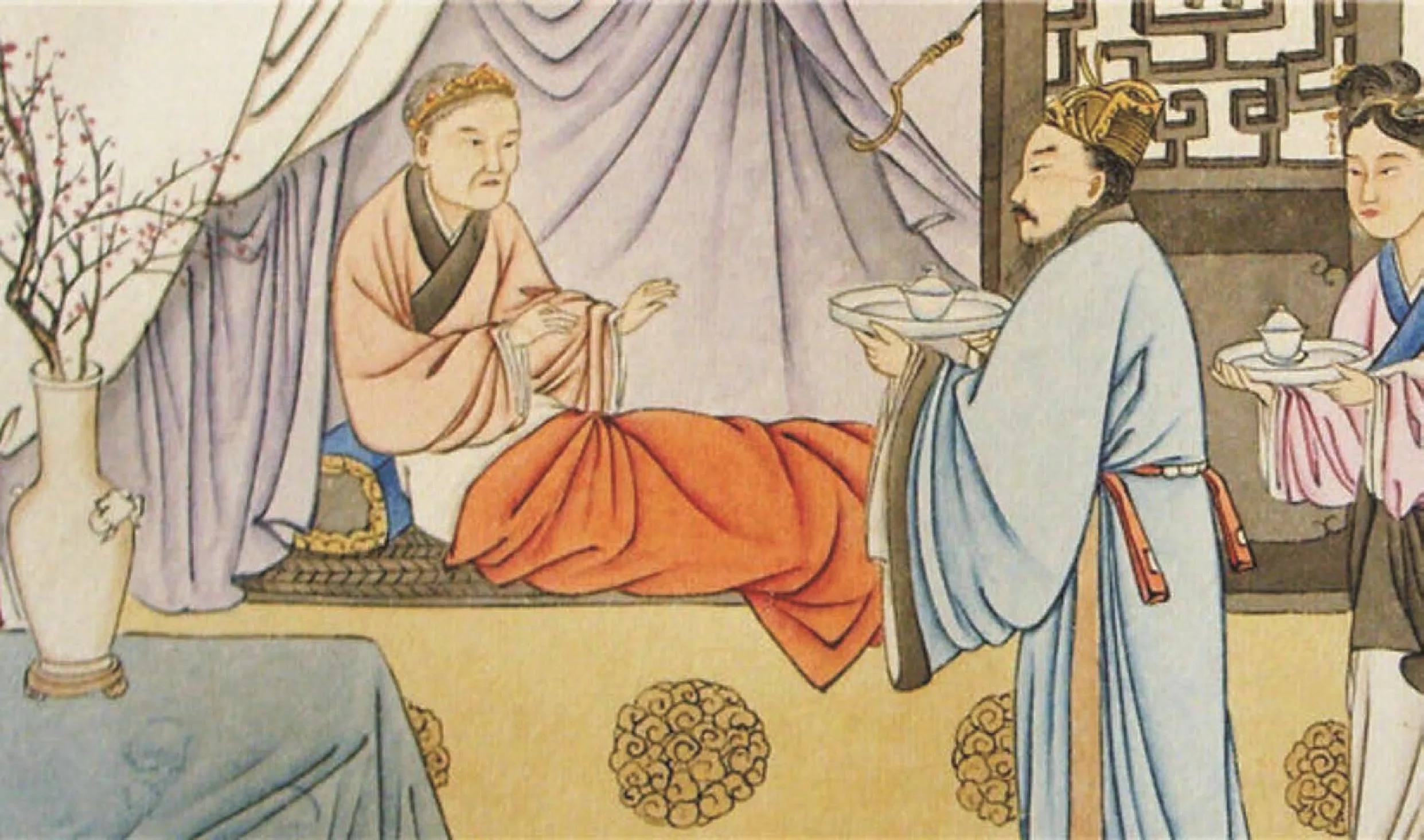

说到宴请,那不得不提清朝特有的“赐食”制度——“千叟宴”。这一特色始于康熙年间,尤以乾隆时期为盛。作为一个长寿的帝王,康熙在他60大寿的时候,准备来一次隆重庆贺,没想到老百姓有感于太平盛世,就自发地一拨一拨地往京城赶为康熙祝寿。眼看宾客上门,康熙认为自己还是得尽地主之谊,于是就专门邀请上了年纪的老人们一起聚餐,场面其乐融融。

到了第二年,康熙就专门摆下了“千叟宴”,将周边65到90岁的老人都请了过来,吃一顿皇家御宴。这场酒席体现出来的气派与民间自是大不相同,不仅有御厨精心制作的满汉全席,而且宴席上所有皇家的贡品酒水也都免费。

虽然“千叟宴”有作秀之嫌,但以此显示皇帝治国有方,并表示对老人的关怀与尊敬,确实可以引导全社会敬老爱老,算是敬老传统登峰造极的表现了。

精神荣誉的特殊关爱

在古代,老人们还有一个很高的荣誉职位,那就是连皇帝也礼敬的“三老五更”。这指的是老人中知天地人事者与五行更替者,能享受国家养老待遇,相当于如今的公民道德楷模,待遇规格不低。

此外,赐官爵或赐杖等奖励也不少见。授予老人官位始于北魏。北魏孝文帝曾下诏,授予70岁以上的老人各种官位,如县令、郡守等。虽说是荣誉职位,并无实权,但在地位上却可以和真正的县令郡守平起平坐。与授官相比,赐爵的做法出现得更早,在汉代就有了,赐给老人从一级到三级的爵位。明太祖朱元璋也举办过全国性的赐爵于老人的活动,在当时的首都南京和朱元璋的老家安徽凤阳,对80岁和90岁以上的老人,分别授予两级爵位,使老人除了能在物质上获得保障外,还能在精神上获得特殊关爱,听起来还是很有诱惑力的。

从史料和考古发现来看,给老人“赐杖”的制度在汉朝被正式确立,顾名思义是帝王赐予老人一种叫“鸠杖”的拐棍,是一种特殊权利的象征,好比现在的“老年证”。像宋代著名女将佘太君就手持宋太宗御赐的龙头拐杖,金殿免跪,王公大臣见到她还个个礼让三分。

机构养老毫不含糊

从物质保障上说,古代虽不及现代社会先进,但官办养老系统十分完善,细致到位,都会根据本朝实际情况,出台具体的敬老养老措施。现在常见的“养老院”,就起源于南北朝时期。

梁武帝萧衍虽然晚年政绩糟糕,但他在521年下诏建“孤独园”一事,算得上靠谱。“孤独园”是历史上第一个以国家之力创建的官办养老机构,难以独自谋生的孤寡老人都由地方政府收养,管足衣食直到终老,终老之后还“厚加料理”。这以后,中国的养老院就制度化了,历朝都有了类似的官办养老机构,如武则天时期的“悲田养病院”,宋朝的“福田院”“居养院”,明清的“养济院”,模式、作用都大体类似。

真正让“养老院”这种养老方式流行起来是在宋朝。宋徽宗时期,老人的年龄标准是50岁,使养老的人群范围得到了极大的扩展,成为历史上老人的黄金时期。同时,民间养老院也普遍兴起。如在与南宋对峙的金国兴中府,有位叫刘厢使的汉族人,遣散家中奴婢,拿出全部财产兴建“孤老院”。

到了明清两代,继续加大养济院的数量与规模,即便在清末国家较为衰弱之际,对养老的支出也毫不吝啬。如光绪年间的某一年,仅广东一省的养济院就花费白银近1.7万两。

“孝文化”维系养老始终

汉武帝宣称“以孝治天下”,将养老问题提上了一个更高层次。此后历代政权都在秉承儒学“孝悌”理念,对“孝道”进行支持和保障,以维系代际赡养的责任,特别是对“家庭养老”有着严苛的规定和要求。

汉律规定:不赡养老人者,要被处弃市之刑,即在闹市执行死刑并将犯人暴尸街头。对父母、祖父母等长辈不敬也是重罪,子女杀父母或祖父母,即使没有成功,也要被判处弃市之刑,殴伤长辈者同样要受弃市之刑。

唐代的家庭,若父母还健在,儿子一般就不出远门,也不分家,更不各自攒私房钱。这种养老的社会氛围,使得老人可以在儿女的全天候照料下,安享晚年。或许有鉴于此,唐律规定:“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年。”意思是,如果家中有老人,子孙不能远走他乡,要待在老人的身边,否则要被治罪,这一项规定较好解决了“空巢”现象。不仅如此,当时还开创了一个新名词:“色养”。简而言之,就是奉养父母时要和颜悦色,保证老人心情愉悦。一代名相、时任司空的房玄龄,不只为臣称职,赡养老人方面也是楷模,“色养”老人极为到位,《贞观政要·孝友》称,房玄龄“事继娘,能以色养,恭谨过人”。看来,唐代的老人超级幸福,不仅在物质上老有所养,还能笑着养老。

到了清代,《大清律》更进一步规定,子贫困而无法赡养其父,导致父亲上吊自杀的,要按照过失杀父的刑罚,判处儿子杖一百,流放三千里。

由此看来,古代政府对养老的关注与投入,有一种近乎于天然的职责与自觉,而这种职责与自觉,无疑是与中国的孝文化紧密联系在一起的,不仅有思想的沉淀、理论的探讨,也有实践的摸索。虽然已成为历史,但其中的精华已潜移默化融入了中华民族的文化、习俗和生活,直至今日。