水一样透明的村庄

直到偌大的水库扑入眼眶,才确信方向是对的。我的目光从车窗里爬出来。一会儿,逮着了一片瓦屋。一会儿,缠住了一方竹林。不久,一叠大山,一汪清亮的水,也踊了过来。山,用绿的色块,展示它的活力。水却像面镜子,将秋天的颜色融入其中。或许,还能听到它的呼吸。

四下静得可以入禅。闭上眼,听见松针和阳光一道落地的声音,细腻得几近空无。山水交织,看得我都有些累了,却不见水的源头。这才明白,山水是幽深的。否则,要去的那个村落也不叫龙源了。

鸟 树

沿路行进,突然一宕,进了幽谷。

还真幽静。山,把大批的绿色拖下来,垫入谷底,一眨眼,贮存了不少静谧。谷,却将溪水、树木与瓦屋纵横排列着,便与山有了天然的呼应。山与谷,成了同气连枝的整体。风,一霎霎的吹来。不经意间,将溪边那棵歪着脖子的枫树摇了几下。风一走,树叶儿和鸟音撒了一地。

我在岸边停下来,打量着树干和枝丫,一眼便瞧见了它的全部——合抱粗的树干儿扎入溪湾,扎得很深,似乎扎进了泥土的内心。这长在溪边的树,不知长了多久,连岁月和阳光也长进了树的褶皱里。不禁猜度,大自然中的每一株植物,好像是随意长出来的。可细细一想,却又是一种有意的安排,似乎冥冥中有什么力量支配着。譬如这岸边的枫树,不光临水而立,脖子还是歪的。它使着劲儿向山外一次次张望,是否在打量如我一样的来人?时间一久,活生生的把一个脖子给望歪了。

鸟语从树上滑下来,一团一团的,如花儿开放。顷刻,又化为一个个印在地上的光斑。鸟音,清脆婉转,有斑鸠的,喜鹊的,老鸹的,还有其它的。众多的声音,集于一树,像在进行一场大合唱,或者奇妙的交响。树的枝丫也不少,努力向上张开,如叉开着的一根根手指。或许,蓝天是树儿永远的向往,它的气息与身影在蓝天的映衬下,才显得那么真实。鸟窝,一个接一个地垒着,成了一个个温暖的巢。鸟儿不停地啁啾,把清亮的句子抛下来,刹地明亮了山谷和我的心情。说实话,我见过的树木和鸟儿还真不少,却很少有这颗树上的情景奇特。时而,一只斑鸠唱了一阵,哧的一声飞走了,在溪水边觅了点什么,又煽着翅膀悠悠回来。时而,一只喜鹊出去了,绕了个圈儿,仍栖到枝丫上,用它的尖啄梳理着羽毛,像在打点行装,随时出发。还有只叫不出名字的鸟,蹲在一截枝头上,半闭着眼睛,似在打盹,或做着开心的梦。想必它飞了很远的路程,来到这里,有些倦了,顺便休整一下,继续赶路。树是鸟的驿站,不说也罢。可是,那些树根上的蚂蚁也很有秩序地游动着,不出丝毫乱子。这样一来,不得不引起我的重视。譬如我,像那只鸟在人间穿越了很久,也有些倦了,是不是该休整一下?

我家的后山上有棵大青皮树,树荫笼罩了半个屋场。可每到黄昏,总会听到鸟儿在打架,打得很激烈,甚至把一片片羽毛也打落下来,掉在地上,像一颗颗受伤的子弹。不知它们为啥而斗,非要弄个你死我活?怪吓人的。我娘说,在抢鸟窝咧。起初还不大相信,可仰头望了一阵,才晓得是真的。凄厉的叫声,一浪连着一浪,高过人的视觉和一天的云霓。只听说过人为财死,鸟为食亡。压根儿没想到连个窝儿也不放过。哦,卧床之榻,岂容他睡。古人说的话,还真一针见血。难道这就是大自然的法则?!这种人间秩序,像网一样网住了许多生命,难以挣脱。而眼前的树和树上的鸟儿,却传达着一种少有的和谐。这种影像,是不是一个村庄的隐秘呢?

裸 溪

一条溪从山谷里钻出来,白亮亮的,铺向黄昏。我以为是水的源头了。

水倚着山,不紧不慢的流,有着说不尽的舒坦。似乎,一个黄昏也湿润了许多。

溪床裸露着,排开一个个浑圆的石头。远远望去,清像铺开着的漫天星斗。石头,不动声色浸在水里,或者躺在岸边,被岁月磨成一枚枚鹅卵的形状,已然没了棱角。显然,往日的劲儿和情绪都内敛了,进入了某种温和宁静的状态。踩着石头去看水,安安静静的,给人一种从容的感觉。有时,水也吁了口气,在低处溅起哗哗的声响,大概在显示一条溪的存在吧。溪里没一根水草,连一蔸辣蓼和石菖蒲也没有。有的只是石头和水。除此以外,便是悄然流逝的时间和突然而来的我。

水静静的流,牵出一线线好看的水痕。看久了,又让人陷入一种迷茫。一片叶子,像受了邀请似的,匆匆忙忙从空中落下来,浮在水面上自在的移,然后徐徐远去,仿佛在与季节作个了断。怎能辜负这么好的水呢?赶紧把脚伸进水里,一下掩没了脚背。可与水接触的那一刹那,我却看清了脚上的每个毛孔和一根根血管,也看清了那水舒舒缓缓的流速。湿漉漉的气息,没个商量,便一下子钻入了我的毛细孔,又从毛细孔传遍全身。刹那间,整个身心与溪水融在一起了。

水浅得仅能没膝,挽着裤脚往前走,挪一步,激起一串水花,俗世的心也随之湿润一次。在这样的溪里行走,用不着担心有什么激流或旋涡,更看不见隐着的深渊,会把你带入无形的陷阱。

村舍临水而立。看得清房子的倒影,一根根树的倒影,还有搭在竹篙上被单衣裳的颜色。久而久之,淌着无数的人间气息。痴痴望着这透明的水发呆。这是怎样的水呢?水清得不能再清,连游着的鱼儿极少,哪怕一条刁子也没有。鱼是溪水的符号,溪水是鱼儿的温床。没有鱼儿的水,总教人生出许多疑惑。可从另一个角度来看,无鱼之水更像溪水,更能体现出溪的性情:完全彻底地坦露着它的本相——石头与水。这才明白,裸露也是一种率性,以赤子之心面对人间。石头与水,水与石头。这样念叨着,夜的脚步悄然来临。

村 街

太阳比鸟的叫声起得还早。一晃,走进了溪边的那条马路。马路,绕溪而行,成了一个村庄的入口。

这路简约得如一笔隶体,却给村庄赋予了不少涵义。平日里,那些山里的物资,山外的讯息以及婚丧嫁娶等等,因了这路,才有了沟通和向往。无论站在路的哪头,都能把村子一眼望穿。很随意的一眼,日子和事物就有了轮廓。据说早年,这路上跑过兵,跑过马,还闪烁过小日本的刺刀。那个叫鸠山的头目领着一面膏药旗和一群嗑嗑作响的靴子来此寻龙头,非要斩龙于刀下。结果寻了老半天,两手空空,还差点迷了路。想象得出,红彤彤的夕阳照在他变形的脸上,照得如一张纸薄了。此刻,我把目光贴在那棵歪脖子树上,想找出一些弹孔或被刀砍过的痕迹,但很快失望了,早已被岁月磨平。龙的有无,无从考证。可细细打量,村庄的体势确有三分龙的味道。

村庄四面环山,稍不注意掉进了绿色制造的陷阱,不能自拔。村的东头砌了几大溜新式楼房,屋连着屋,屋后还是屋,一直延伸到山脚。房子,有两层的,有三层的,首尾相连,手挽着手排列着,想要跳什么舞蹈。无数的屋脊,重重叠叠,宛如行走的长龙,被阳光一照,闪闪发亮。这样的构成,乍一看有点儒家的安排。可往深处一想,又显示出一番道家的众生平等。

路,与屋宇缠络着,不离不弃。这种格局映入我的脑海,倏然闪出一个词——村街。街不宽,店铺却一个挨一个。砍肉的,卖早点的,开超市的,办餐馆的,修电器的,等等等等一样不少。风,挡不住阳光的泼洒。太阳一出来,风就小了。哗哗啦啦的光,洒满村街的角落。人在透明的光里游,像在随意散步。打个哈欠,伸个懒腰,这些动作似乎与早起的阳光无关。用不着吆喝,一切熟面熟脸、熟门熟路。递几张票子,便会买来一些油盐家用或几把带露的蔬菜。男女老少来的来,去的去,路上见了,点一下头,说几句闲话,算是打了照面。脚步儿慢慢穿行,直到消失在阳光的尽头。

炊烟也飘出来,经了风的指引,移向村前的溪水。一眨眼,便烟水一体,有了不错的质感。

我有早起的习惯。一抬脚,跨进了村街。吸引我的并不是排列整齐的屋子和水泥马路。如今的乡下,楼房的款式五花八门,几乎天天在变着花样,刺激着人的感官。倒是这里的阳光清晰得历历可数,随便抓一把,都能感觉出它的流速与温度,还夹杂了一些日子的成分。

不知哪家的媳妇,吱呀一声,打开了窗户,把湿漉漉的衣裳挂上阳台,花花绿绿的颜色,与风的脚步纠缠一起,徐徐荡动,成了深秋的一景。窗子一开,也打开了一天的日子和心情。那个宽展的阶基上,有人沏了壶茶,在悠哉悠哉地下着象棋儿。喝一口茶,移一颗子。“咝”的一声,清脆得一条街都能听见。这声音,随意、悠闲,如一片树叶悠然滑落。不知阳光看见没有?那只栖在歪脖子树上的鸟儿是见了的,不然,也不会用欢快的嗓音来应和。

我在阳光里咀嚼着秋天的味道。突然,视线里拱出一个头来,然后是黑黝黝的身子和四只移动的脚,然后是咩咩的叫声。闪念之间彻底明白,那是只黑山羊,黑得毫无杂色的羊。对于一只羊的出现,是始料不及的。它的叫声亲切、绵长,而又略带伤感,像一种心灵深处的召唤,一下子填满了我的胸腔,让我在一个深秋的早晨有了意想不到的收获。羊叫了两声,又不叫了,朝阶基上下棋的人望了一眼,嗅了一下,可能在与它的主人打招呼吧。那个喝茶下棋的汉子回应了一下,若无其事地下着棋儿。羊得了指令,迈开四蹄继续往前走。悠闲的步态,如天上飘移的云朵。此刻,羊于村街是一种不错的写意,村街于羊是一种诱惑。而我觉得,羊和村街则是一幅极美的构图,像凡高笔下的印象风格。羊在画里走,自在无依,它的眼睛里焕发出来的光彩,是清澈的,清澈得没有半点杂质,能看见羊的内心;它的叫声,温热,缠绵,充满了浓浓的家常气息,渗入我的心里,熨贴贴的,仿佛找到了一种精神性的慰藉。在这街头,羊与我不期而遇,四目相对,“哗啦”一下,彼此的身影走进了对方的瞳孔。也许,在羊看来,我只是个闲逛者,不属于这个村庄。而在我眼里,羊却成了温馨的代名词。或者,那只悠闲的羊就是我吧。

不知这羊从哪个空隙里钻出来,要到哪儿去。可能,在羊的意识里,由便哪块葱绿的田埂或清亮的溪水,都是放牧的好地方。我的理解是,一只没被缚的羊与一个村庄是一种天然的观照。放牧于羊,于村人,或者于我,都是相当自由的。看着那渐次远去的羊,心情刹地轻松起来。

豆 浆

风里,传来豆浆的香味。

一抹一抹的味儿,在空气里流。甜嫩,腻滑,温润,而又舒爽。咂一口,浸润肺腑。这久违的香气,从村口的一间屋子里飘出来,四处弥漫,不一会把空气浸透了。空气是个好东西,各种声音和气味都可以在里面穿行,我也在空气里游动。透过空气,看见那个腰系围裙的女子,站在一架土灶旁,将一把勺子伸进铁锅里不停地翻动,左三圈、右三圈来来回回的翻,翻得很有节奏。似乎,把一个早晨的情绪都融在大铁锅里。这动作,一点也不陌生,与我娘侍弄豆浆的方式没啥分别。照实说,这样的场景,只有儿时的年关腊月才能遇到。腊月一到,我们那个叫中门李的屋场,家家户户都会泡好豆子,在石磨上磨成雪白的浆儿。然后倒入大铁锅里沸沸地煮。开了,用铁瓢或勺子不停地翻动。刹那间,白的气味和透骨的香气飘满一个屋子,也香透一个村庄。那种烟火缭绕的温暖与家常气息,不是一两句话能说清楚的。可惜,这种待遇在时间里褪成一抹记忆。现在,我居住的胥家桥又何尝不是这样呢?成天的叫卖声一片连着一片,卖豆浆的,豆腐的,豆腐脑的,一个接一个。“刚出锅的豆浆哪,不新鲜不要钱呐——!”似乎,喊声里带有不少香气。妻经不起诱惑,时不时买来几碗,兴奋得笑嗬嗬的。可仰头一喝,总不是那个味儿,少了点什么。

阳光和空气只是披在村落上的外衣,而真正透明的是人的内心。没多久,豆浆弄好了,一点也不水,盛在光亮的大钵里,木盖一揭,热气缭绕,香得叫人口水直流。那个女子解下围裙从屋里出来,望了我一眼,说,大哥要豆浆么?那一刹那,我感觉出了她的真诚——来的都是客。我的喉咙里长出了手,顺便要了一碗,坐在矮桌旁,一调羹一调羹慢慢地喝,那股原汁原味的味儿,一下浸透了心窝。仿佛一眨眼又回到了数十年前的年关腊月,回到了温暖融融的时光。我的同学在城里开了个羊楼司土菜馆,还经营着当地的豆浆,说是正正宗宗的,不正宗,不是人。但怎么也喝不这个味来。可能,夸大其词了吧。

又要了一碗,一口气喝下去,嗝儿喷出来,尽是豆浆的香味。仿佛,我的整个人也成了一碗豆浆。抹一下嘴巴,问,多少钱?女人说,两块。哦,不贵。山色五角,溪水五角,静谧五角,白花花的豆浆五角。值。

水 痕

不往细里看,还真发现不了这儿遭受过一场水灾。

所有的阳光、空气和一缕缕凉风,在还原先前的面目。只有一道黄色的平行水痕线还在,刻在家家户户的墙壁上,显示一场灾难的来临。

在兰心居刘国文家里,也有这样的水痕,坚定而固执地印在墙上,泥质的线条好像咬进了墙壁的缝里。我看着心酸。他却说,那是大自然留给人间最天然的图画!不禁苦笑。便想,面对一场灾难性的大水,他哪有这么好的心境?简直幽水一默。他爱好不多,写写画画,雕雕刻刻,还弄几句诗文,可能是这里少有的文化人。我呢,也喜欢弄几笔。便说,写几笔吧。他哈哈一笑:可惜纸笔墨砚家伙什全被水冲走了,连你送我的书也成了腌菜!好在来时带齐了纸笔,不至于一筹莫展。直到看见我的那本散文集果真像一团酸菜躺在他的书架上,才确信洪水已经到来。

水痕印在墙上,被夕阳一照,渐次鲜明。

这是刻在一个村史上永恒的印记——用一场大水的全部力量留下的纪念。

夜来得很快。一会,月儿拱出了山拗。月光,把那墙上的平行线水痕依次覆盖,一如覆盖一个村庄的秘密。

坐在院子里,对视发黄的水痕,我无法想象一场突如其来的大水的样子。更想象不出村人紧张的状态。平行线,从上到下有两米的高度,显然这高度不再是个简单的阿拉伯数字,而是一场与夜同谋的劫难。大水,黄色,泥浆,石头,以不同的角色和各自的姿态参与这场战争,让一个村庄所有的居民、田地、屋宇、树木以及鸡鸭牲畜,承受着一切,接受大自然中汹汹而来的力量。

平行即同等。这个数学符号近于定律。平行而来,同等遭受。面对凶悍的大水,谁不惊心怵目呢?哪怕村前的山、山上的竹子和终日流淌的小溪见了,也会大惊失色的。

大水,裹挟着泥砂与石头入侵村庄的领地,是无意识的。村庄,却翻开了滞重的一页。

国文说,那天夜里,雨像瓢泼,山洪踊向了村子。不少人家的大门被水冲烂了,家什儿漂走了,还倒了几座屋,弄坏了一些田地。这话,肯定没半点夸张。尽管话里带着调侃,我却相信是真的。2015年6月1日,儿童节。龙源记住了这个日子,记住了山洪的突然来临。而我,从他的脸上,读出了一种豁达,仿佛大水对于村庄只是一个不经意的顿号。想象得出,那天夜里,村庄敞开了她的怀抱,坦然接受大水的莅临,就像当年承受小鬼子的入侵。

月光照着墙上的水痕,一言不发,仿佛某种奇怪的暗示。后来,终于晓得,被水围困的村人,全挤在坡上一个叫幺婶的屋里,开起了食堂。那个叫幺婶的女人,将家里的谷米南瓜全拿出来,做成了一碗碗的饭食。料想,大伙儿伸出筷子的那一刻,肯定涌出了太多的激动和说不清的辛酸。?那个场景,我无法体会,只能凭着一点单薄的思维去联想。

大水不会停留太久,转眼风流云散。而对于灾后物质的发放,他却淡然一笑,淡得如月光下的一缕凉风。我却老觉得那淡然里,隐藏了别的什么。

水,匆匆而来,又匆匆而去,轻松得如一缕山风。看来,山水之间的隐秘,人类无从捕捉与探究,就连那些最灵敏的鸡犬也没了知觉,一夜之间被大水冲得无影无踪。显然,这是人类与生灵的局限。

水痕,站在墙上,面无表情。而我,知道今夜的月光,会把一个灾后的村庄和人的内心照得一览无遗。又反复在想,刻着水痕的墙壁肯定收藏了无数风声、雨声,鸡鸣狗吠和月光的气味,还有一些欢笑、忧愁和别的东西。一切的一切,定格成另一种形式的家谱。

打 喜

大水,带走了鸡鸣犬吠。月光,成了夜的表达。

我在院子里浴沐着凉风和月光,走向前所未有的静寂与空明。

忽然,一阵爆竹,把月光震得摇摇晃晃。这才晓得有户人家在打喜——生了娃儿。抬头一望,不远处的门大开着,爆竹的馨香一泼一泼地漾,一副抒情的样子。隔着月光,听得见欢快的脚步,从各个门出发,汇向那生命诞生的通道。

门,是每个烟火人家的标志,更是生命的入口。生命的气息,从一个门流向另一个门,再流向下一个门。这样,众多的门,把一个村庄连成了血脉相依的整体。我忽然觉得,今晚的村庄完全被月光和月光般鲜活的生命气息包裹着,有些不能自拔。国文告诉我,这里每户人家的门,随时敞开着,接纳你的到来,喝一杯茶,拉几句常家,是很自然的事。抬头望天,分明看见头顶上的每片月光里,踊动着数不清的生命分子。

或许,这新的生命诞生,对每道门有着非同寻常的意义。欣喜、振奋、祥和等一些词眼,刹那间在尽兴飞翔、跳跃,泛起粼粼的波光。于我来说,也得了一丝莫名的欣喜。

我没去掺和,却看见国文嫂子抓了把草木灰匆匆而出,怕误了时辰。这个动作,与我的家乡人毫无二样。料想,今夜的月光,一定会加速村人的欢乐与快意,他们会把一撮撮草木灰或别的什么,涂抹在那添了人丁的家人脸上。前呼后拥的笑声,将村街摇成一条生命之船。

显然,这是一道门弥漫出来的生命气息。于灾后的村庄,于村庄上空的月光,都是一种生动的回应。

瑶之梦

如果不是一条水的诱惑,到死也不会明白这里曾是瑶民的故乡。在过往的文字里,我无数次读到头裹罗巾、壮实墩厚或银饰闪亮、肩背篾篓匆匆行走的身影,那是一个最底层的受苦受难的民族的生命形象。前些年,我曾到过距这里不足十里的龙窖山,那些隐在山里的石窠、石臼、石屋、石柱等等一切遗迹表明,远古的瑶民的确在这大山里繁衍生息过,演绎了太多如梦似幻的往事。“吃了一山走一山,白云悠悠在人间……”这首缠绵悱恻的《过山瑶》流传至今,唱一句,涌一泡泪。

我们很难理解一方水土的精神内质,只有月光无声地照着她的面孔。

苍老的石桥,是远古的先民留下来的吗?卧在溪水上,一言不发。凌空而起的样子,像在聆听着什么。

桥的东边是村街,西面有座青砖瓦屋。再远一点,是具有现代气息的“瑶之梦”休闲中心。一座桥,横水一架,便将大山、溪水与村庄融为一体,也把古今两种气息连通了。站在桥上,细心一听,能听见溪水的哗哗喧响声,音色极美,像琴弦上发出的声音,一串连着一串,加深了水的清脆。我的双脚挨上桥面的那一刻,立刻感到了它的坚硬,那么大的水蜂踊而来竟毫发无损,显然有着强大的耐力和不可知的韧劲。桥建于何年何月,没人清楚。哪怕问到年龄最老的村人,也茫无所知。但猜想得出,它在山谷里已经站了很久很久,仿佛站了亿万斯年,成了一种坚强的状态。由此及彼,也不难想到,它肯定接纳了无数风霜雨雪和村人的脚步。它的耳畔,收藏了数不清的鸟语、花开花谢和鲜活的呼吸。也许,不少的劳动号子与山歌也在它的身体上默默流淌,渗入了久经沧桑的内心。这些生命之音,将一座桥悄然覆盖,化为一种生命的磁场。这,让我下意识地觉得,穿越这座古桥,分明在穿越一段悠长的历史。

月光把桥的影子投在水里,一晃,化在水里了。我吸着烟,陷入了沉思——

一座桥,从某种意义上看,不止是一个村庄荣枯的见证者,更是其精神力量的凸现者。沿着一座桥或一片月光出发,也许能找到许多生命的注脚。

坡上的那栋青砖瓦屋关闭着,关成了岁月里的一种回忆。轻叩柴扉,没人应答。想必那个银饰闪亮的瑶女刚放下柴刀,又背着竹篓一转身闪进山里了。我不想打扰一个屋子的清静,把它交给月光好了。兴许月光一照,许多往事开始慢慢回放。

“瑶之梦”却清晰地站在眼前。粉墙,灰瓦,翘檐,组成了一个立体画面。这画面是现代的,含了不少虚拟与包装的成分。猛头猛脑一看,还真有点恍若隔世的感觉。月光却不另眼相看,大把大把地洒在瓦楞上,溅出明亮的光。那光在阔大的庭院里飞翔,浩浩荡荡,与天地融为一体。有一首词是这样写的:“石寨沉沉荒草里,尚依稀,门动瑶娘笑……”单一个“笑”字,便充满了无限凄艳与惆怅。我不知今晚的月下,能否碰到那个含笑的女子?也许早己隐入岁月深处,成了个美丽的童话。而抚摸着那些收集而来的石窠、石臼、石柱、筒车,却又真实得无法否认,兀自成了一个个瑶文化的符号。尽管这休闲中心处在筹建,仍能看出设计者对瑶文化化入骨血的痴恋。或者,他的潜意识里,那种坚韧的生命方式成为一种永远的精神图腾。

这梦想,在复活久经淡远的记忆。

这样的梦,有着浓烈的诗意和恋乡情节,抑或对山水更深层次的理解。夜色深沉,枕着这样的梦酣然入睡,又听见悠悠的山歌子和溪水在流淌,似乎满耳朵都湿了。

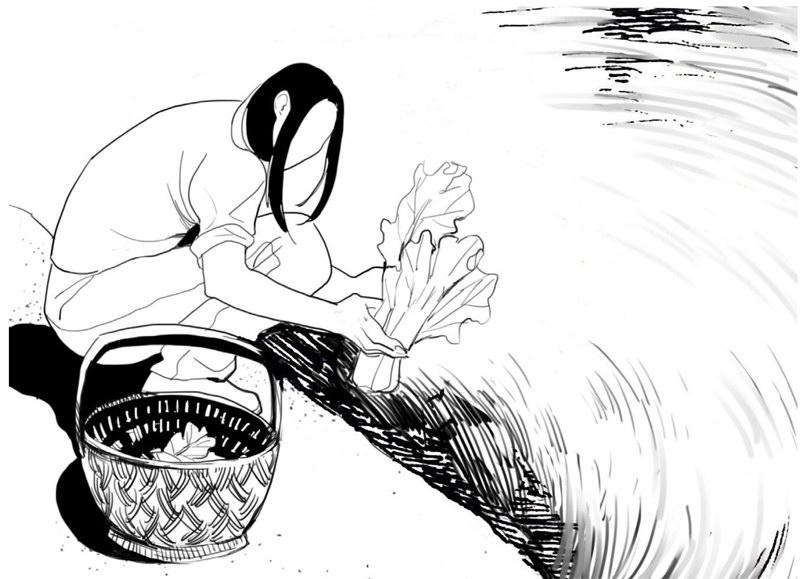

太阳又一次照入村庄,透明的色泽和质地,不可言状。恍惚中,我的目光从返程的车窗里爬出来,一会儿,逮着了一片瓦屋;一会儿,缠住了一丛竹林。突然,被溪边那块叫大水冲刷过的田地牵住了。不是别的,而是一团团青绿的蔬菜从石缝里拱出来,随风摇曳,嫩幽幽的颜色很扎眼。这瘠地上的浓绿,看得我的眼睛有些模糊了,不信是真的。可掐一把大腿,痛。仿佛刹那间,远古的瑶民从时间里复活,在土地上顽强地走动,或者侍弄着什么。也许,这样的生命图景,对我的一生有着神性的启示。

李新文,湖南岳阳人。上世纪九十年代开始写作,在《湖南文学》《散文》《芳草》《人民日报》《羊城晚报》等报刊发过若干作品。著有散文集《放牧秋天》《岁月苍茫》《我的灵魂在风中呼啸》等多部。

责任编辑 张韵波