农民工市民化成本测算的误区及矫正

张善柱 程同顺

[摘要]现有关于农民工市民化成本的研究,既有测算上的技术偏差,也存在整体上的战略误判。农民工市民化固然需要庞大的资金投入,但同时也会带来可观的社会效益,长远看农民工市民化的收益远大于成本。对于研究者来说,要走出拘泥于农民工市民化成本测算细节的误区;对于决策者来说,当务之急是在中央政府、输入地政府、输出地政府、企业与农民工之间构建合理的成本分担机制,通过制度设计激发各方推动农民工市民化的积极性。

[关键词]农民工;农民工市民化;成本;收益;分担机制

中图分类号:D616 文献标识码:A 文章编号:1008410X(2016)05007905

农民工是在中国经济转轨和社会转型过程中产生的一个特殊群体,是改革开放后城乡二元体制松动的必然产物。与传统农民不同,农民工为更好地养家糊口,离开熟悉的乡村来到陌生的城市,实现了职业和生活场域的升级与转换,也基本实现了增加经济收入的初衷。然而,与城市户籍居民不同,农民工从事的是最苦、最累、最危险的工作,拿到的是最低的工资报酬,当然更谈不上享受与城里人同等的教育、医疗及其他社会保障等公共服务。正因为如此,有学者断言,在传统的城乡二元结构之外,在城市内部即户籍居民与农民工之间又形成了新的二元结构。在城市内部的二元体制框架下,农民工为城市乃至国家的经济发展做出了巨大的贡献与牺牲,然而他们始终无法真正融入城市,被迫往返于城乡之间,形成了蔚为壮观的民工潮,也由此引发了严峻的社会问题。关于农民工的未来,是返回农村、维持现状还是融入城市,目前社会各界已达成了共识——农民工既不能返回农村,也不能继续扮演“两栖人”角色,而是彻底融入城市、转化为市民,即农民工市民化。

一、农民工市民化的现状

尽管人们已经充分认识到农民工市民化的必要性与紧迫性,但在实践效果上农民工市民化的进程举步维艰,陷入了“半城市化”或“虚城市化”的困境。2011年中国的城镇化率达到51.27%,城市人口首次超过农村人口,这对于一个典型的农业国家来说无疑具有里程碑式意义。应清醒地看到,统计数据并不能真实反映城镇化的水平。按照现行统计口径,凡是在城镇连续居住满半年的人都被称为城镇居民,如此一来绝大多数农民工便莫名其妙地“被城市化”了。事实上,不论是主观定位还是实际享受,农民工的待遇都与真正的“城里人”相去甚远。从已有的研究看,多数学者认为户籍制度以及与之配套的就业制度、教育制度以及社会保障制度改革停滞不前是导致农民工被屏蔽在城市之外的根本原因。然而,在这一系列被诟病已久的“双重制度”下,要实现对农民工和户籍居民一视同仁并不容易,因为每一项制度改革背后都需要投入大量的真金白银作为支撑。因此,巨大的成本似乎已成为农民工融入城市的最大拦路虎,也为各级政府推迟农民工市民化找到了合情合理的借口。然而,事实真的如此吗?

其实,农民工市民化之所以进展缓慢,并不是因为成本过高,而是缺少合理的顶层设计和操作性强的成本分担机制。首先,从中央政府的角度看。党的十八大以来,以习近平为总书记的党中央把城镇化上升到了新的战略高度,指出城镇化是推动中国进一步发展的最大动能所在,并于2014年制定了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,在2015年12月召开了中央城市工作会议,这是时隔37年后中央重启城市工作会议,体现了中央政府对于城镇化的高度重视。尽管新型城镇化规划的制定为农民工融入城市提供了顶层设计,但该规划没有明确中央政府、输入地政府、输出地政府以及企业与农民工个体之间的责任。例如,《国家新型城镇化规划》提出,要建立健全由政府、企业、个人共同参与的农业转移人口市民化成本分担机制,政府要承担农业转移人口市民化在义务教育、劳动就业、基本养老、基本医疗卫生、保障性住房以及市政设施等方面的公共成本,中央政府负责统筹推进农业转移人口市民化的制度安排和政策制定,省级政府负责制定本行政区农业转移人口市民化总体安排和配套政策,市县政府负责制定本行政区城市和建制镇农业转移人口市民化的具体方案和实施细则。虽然该方案有意识地区分了不同层级政府的责任,但规定过于笼统和模糊,没有明确中央政府和地方政府的财权与事权分配,没有明确输入地政府和输出地政府的责任,导致在实际执行中各利益相关方相互推卸责任的尴尬局面。其次,从输入地政府的角度看。农民工能够进城务工,不论是对农民工个体还是对城市来说都是双赢的结果,但不得不承认农民工拿到的报酬远远低于他们所创造的利润。正是凭借农民工超负荷的高强度劳动以及低成本的劳动力优势,城市才实现了经济的发展与繁荣。因而可以说,农民工为城市的发展立下了汗马功劳,输入地政府是农民工红利的最大受益者。但是,输入地政府普遍对农民工采取了“经济上接纳、社会上排斥”的态度,其实这并非城市冷漠,而是制度安排使然。根据现行规定,城市政府提供的教育、医疗、社会保障等公共服务是以城市户籍人口为统计标准的,农民工虽然身在城市,但户口在农村,因而不在城市公共服务的覆盖范畴之内。最后,从企业的角度看。与输入地政府一样,企业也是农民工红利的直接受益者,但在现实中企业并没有像政府所期待的那样,主动为农民工提高工资待遇、按时缴纳社会保险并提供职业技能培训。其实,这也不是资方无情,而是农民工的流动性太强且政府对企业履行相关责任缺乏可行性的考核体系以及强制性的处罚规定。

二、农民工市民化成本的测算

农民工市民化的实质是为农民工提供与城市户籍居民均等化的公共服务。为此,必须对计划经济体制下形成的一系列资源分配制度,如户籍制度、就业制度、社会保障制度等进行大刀阔斧的改革,而改革能否成功在很大程度上取决于改革的成本与收益的关系。因此,农民工市民化的成本到底是多少,本已不堪重负的公共财政能否承担,这些基本问题成了决策者和研究者关注的焦点。客观来说,现有关于农民工市民化成本的研究已经取得了丰硕的成果,而且涵盖了经济学、社会学、管理学以及政治学等多个学科,能够从不同视角较全面地反映农民工市民化的成本。

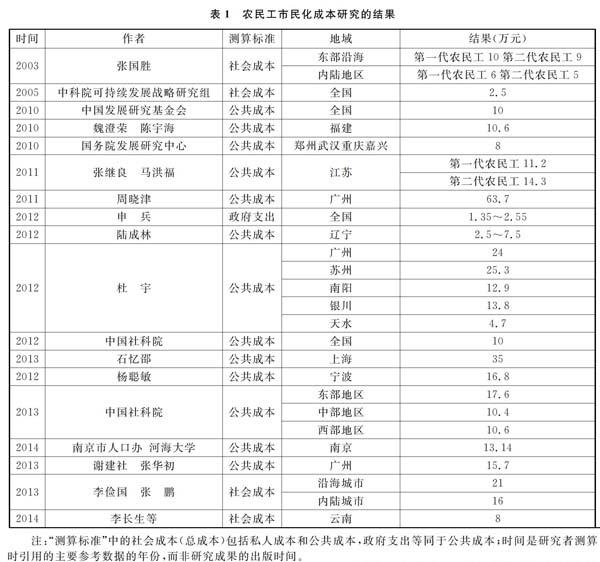

但是,通过文献梳理不难发现,不同学者的测算指标体系存在显著差异,从而导致其结果相差悬殊(见表1)。比如,申兵基于对宁波市跨省流动农民工的调查,认为宁波市政府为每个农民工提供均等的公共服务,需要增加财政支出13507元~25507元[1];周晓津以广州市为例,认为如果一个农民工25岁时市民化,预期寿命80岁,政府需要增加公共支出63.7万元,如果再加上个人消费支出56万元,一个农民工成为广州市民需要的总成本高达119.7万元[2](P229)。然而,同样是对广州市的调查,谢建社得出的结论与之相差悬殊,认为如果按2013年的不变价格来计算,每个农民工市民化的公共成本是15.7万元[3];张继良、马洪福对江苏省农民工调查的结果显示,不同经济发展程度的地区之间农民工市民化的成本存在明显差异(苏南、苏中、苏北分别为14.6万元、12.4万元和11万元),如一次性实现农民工市民化公共财政需为每个农民工一生支付的成本是92.7万元[4]。

为了更客观地比较不同研究结果之间的差异,我们采用统一的标准即农民工市民化的公共成本,最小值是申兵的调查结果2.5万元,最大值是张继良的调查结果92.7万元,二者相差37倍,即使是针对同一城市——广州的调查,周晓津、谢建社的测算结果也相差4倍。针对同一个问题的调查与研究,结果却相差悬殊,这种反差不仅给决策者造成了很大的困惑,也在一定程度上助长了地方政府推进农民工市民化工作的惰性。

三、农民工市民化成本测算的误区

(一)农民工市民化成本的统计口径不一致

通过梳理文献发现,研究者使用频率最高的三个概念分别是农民工市民化的成本、农民工市民化的社会成本、农民工市民化的公共成本。前两者的统计口径是一致的,即总成本;而农民工市民化的公共成本包含的内容小于前两者,是指政府需要承担的成本。一般来说,农民工市民化的社会成本指使农民工在身份、地位、价值观、社会权利以及生产、生活方式等方面全面向城市居民转化并顺利融入城市社会所必须投入的最低资金量[5]。社会成本由私人成本和公共成本两部分构成,其中私人成本是指农民工在融入过程中需要支付的日常消费成本、教育成本、住房成本以及社会保障成本;公共成本指政府为农民工享受均等化的公共服务需要支付的成本,包括市政基础设施建设、生态环境改善、教育、医疗、社会保障以及公共管理等外部性强的公共领域。胡桂兰认为不需要计算个人成本,因为农民工融入城市后可享受与城市户籍居民同样的政策优惠和免费的公共服务,个人支付的成本不增反降,农民工市民化的成本应只包括企业成本和政府成本[6]。但很显然,农民工转换为市民后享受的均等的教育、医疗、住房等公共服务并非完全免费,其市民化后需要支付的个人成本一定大于市民化之前的个人成本。

在二元就业体制格局下,农民工的低收入水平决定了其支付私人成本的能力是有限的,因而政府不可避免地成为农民工市民化的主要买单者。正因为如此,现有的研究着重测算农民工市民化的公共成本,以考察是否超出公共财政的承受能力。但是,不同研究者对公共成本范畴的界定存在分歧。比如,多数研究者认为应该把基础设施的成本计算在内,而杨聪敏认为公共成本不应包括公共设施成本,因为在目前的政策框架下,即使没有完成市民化的农民工也已经享受到了与城市户籍居民均等的公共基础设施服务,与有没有城市户籍没有必然联系,该成本在农民工进入城市之后、完成市民化之前已经支付,因而不能包含在农民工市民化的公共成本之内,否则就是重复计算[7]。持类似观点的还有申兵,他从义务教育、公共卫生、就业扶持、社会保障、住房等五个方面测算了宁波市农民工市民化的公共成本,但基础设施的投入并没有在测算的范围之内[1]。有些研究者认为农民工市民化必然会增加城市公共管理的成本,应该予以计算,但有些研究者以资料难以查找为由未予考虑;在测算社会保障成本时,需要计算农民工缴费的年限,但不同研究者假设的农民工预期寿命并不一致,有的是按人均寿命75周岁来计算,有的则按预期寿命80周岁来计算。正是因为统计口径和指标体系设置细节存在的差异,导致最终的结果相去甚远。当然,除上述因素外,农民工市民化成本的结果还与研究时间以及地域有直接的关联。比如,表1中列出的研究结果所参考的数据存在时间上的差异,最早是2003年的数据,最新是2014年的数据,而在此期间不论是物价水平还是政府的财政收入都发生了质的变化;不同地区、不同类型的城市之间由于经济发展程度不同,农民工市民化的成本也不在同一个层次;另外,由于第一代农民工与新生代农民工的先赋性差异,其市民化的成本也不能一概而论。

从上述分析可见,现阶段研究者并没有对农民工市民化成本的统计口径达成一致。尽管多数研究者认可农民工市民化的社会成本包括私人成本和公共成本两部分,但在这个测算框架中只有两个主体,即私人成本的承担者农民工和公共成本的承担者政府,而忽略了一个重要的主体——企业。企业不仅是农民工工作的主要场所,是其工资收入的主要来源,也要承担职工职业技能培训和缴纳社会保险的法定责任。随着农民工完成市民化,他们将与城市户籍居民“同工同酬”,享受均等的社会保障,这就意味着企业必须为市民化后的“农民工”支付更高的工资、缴纳更高的社会保险费用,我们称之为企业成本。所以,如果是计算农民工市民化的总成本(社会成本),应该更准确地表述为:农民工市民化的社会成本=私人成本+企业成本+公共成本。

(二)农民工市民化成本计算方式有差异

不同研究者的调查结果之所以差异很大,还与计算方式有关。有些研究者计算的结果是指

农民工市民化后个人、企业、政府需要承担的总成本。但是,农民工在市民化之前其实已经享受了部分公共服务,如农民工随迁子女已经享受了义务教育,城市的基础设施和管理费用已经考虑了农民工长期稳定存在的事实,农民工可参加企业职工基本养老保险等,因而市民化所需要增加的实际成本可能并没有计算的那么多[9]。杜海峰同样认为,农民工在完成市民化之前多数成本同样存在,因而为了更准确地反映农民工市民化的真实成本,应该计算农民工市民化前后各项成本的差额,即农民工市民化的真实成本=农民工市民化后的成本—农民工市民化前的成本。比如,2011年上海市调整义务教育公办学校生均公用经费标准至1700元,而农村中小学生的生均公共教育经费为525元,二者之间的差额为1175元/年。在计算上海市农民工市民化的义务教育成本时应该用1175元/年,而不宜直接用1700元/年来计算[10]。持类似观点的还有申兵、张继良等。丁萌萌、徐滇庆在此基础上进一步指出,应该用农民工融入城市的成本减去留在农村的成本[11],因为农民工虽然工作在城市,但在农村仍保留了宅基地、承包地等财产性收入,如果农民工决定融入城市的话,可以通过土地流转等多种方式将上述财产兑换为货币收入,从而可以抵消部分成本。

其实两种计算方式都没有错,只是笼统地计算农民工市民化后的总成本,容易造成农民工融入城市成本过高、代价过大的错觉,客观上不利于农民工市民化工作的推进。为了给决策者传递更准确的信息,也为了减少各级政府对财政负担的顾虑,采用第二种方式——农民工市民化的真实成本=农民工市民化后的成本-农民工市民化前的成本——更为合理。

四、 农民工市民化的收益及未来选择

现有的研究多侧重于农民工市民化的成本测算,而忽略了硬币的另一面即农民工市民化的收益,实际上农民工市民化的收益远远大于成本。尽管根据现有的研究,农民工市民化将耗费巨大的公共成本,但从长远看这必将是一件有利于国家、有利于城市、有利于农民工也有利于农村的大事。城镇化是传统农业国家实现升级转型的必由之路,也是当代中国进一步发展的最大动能所在。农民工市民化有助于提高城镇化水平,刺激内需并带动经济的转型升级;有助于为城市的持续发展提供丰富的劳动力,增强城市发展的后劲;有助于农民工增加经济收入,享受与城市户籍居民同等的公共服务;也有助于减少农村人口,实现农村土地的集约利用和规模化发展,从而在根本上缩小城乡差距,实现城乡一体化的发展。例如,2013年上海市农民工的数量是693万,其中44.7%的农民工愿意转化为上海市民,共计310万人。若以2013年不变价格计算,把有意愿的农民工完全市民化,上海市政府需要支出的公共成本是1.09万亿元。如果只考虑成本,难免会让人觉得这肯定会超出公共财政的承受能力,但与此同时上海市的城镇化率将从53.4%增至66.2%,这会给上海市带来13万亿元的经济收益。通过比较,上海市农民工市民化可计量的经济性收益远高于政府需要支出的公共成本,二者相差约11.9倍[12]。

退一步说,即使忽略农民工市民化成本与收益的关系,推动农民工市民化对中国政府来说已经没有退路可言。数量庞大的农民工群体既不可能返回农村,也不可能继续在城乡之间钟摆式流动,他们最终的归宿只能是融入城市,享受均等的公共服务。不论是从城乡一体化发展的战略角度考量,还是从绝大多数农民工的迫切意愿来说,农民工市民化都是刻不容缓的,在这个问题上只能前进、不能后退。所以,既然不是一件可以选择的事情,我们又何必执着于成本测算的细枝末节,更何况由于研究者的专业视角不同、调查对象不同、统计口径不一致,最终的结果必然会存在差异。所以,对于研究者来说,不应该再纠结于成本测算的细节或具体数值,而应换一个思路,从更宏观的背景考量成本与收益的关系;同样对于决策者来说也要当机立断,在对农民工市民化的紧迫性、现状以及障碍有了整体判断之后,应着眼于制定农民工市民化的顶层设计和实施方案,其中最复杂的问题是找到中央政府、输入地政府、输出地政府、企业与农民工之间的利益均衡点,构建科学合理的成本分担机制,通过制度设计充分调动相关各方推动农民工市民化的积极性。在某种程度上说,农民工市民化能否成功,关键不在于改革的成本有多大和公共财政能否负担,而在于顶层设计是否合理、实施方案是否可行以及各级政府是否具有不折不扣的执行力。

参考文献:

[1]申 兵.“十二五”时期农民工市民化成本测算及其分担机制构建:以跨省农民工集中流入地区宁波市为案例[J].城市发展研究,2012,(1).

[2]李江涛,等.中国广州农村发展报告(2011)[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[3]谢建社,张华初.农民工市民化公共服务成本测算及其分担机制[J].湖南农业大学学报,2015,(4).

[4]张继良,马洪福.江苏外来农民工市民化成本测试分担[J].中国农村观察,2015,(2).

[5]张国胜,谭 鑫.第二代农民工市民化的社会成本、总体思路与政策组合[J].改革,2008,(9).

[6]胡桂兰,等.农民工市民化成本收益分析[J].农业经济问题,2013,(5).

[7]杨聪敏.农民工城市落户的政策比较与成本预估[J].中共宁波市委党校学报,2012,(3).

[9]薛以硕,张继良.农民工市民化成本研究现状分析[J].调研世界,2014,(10).

[10]杜海峰,等.农民工市民化成本测算模型的改进及应用[J].当代经济科学,2015,(2).

[11]丁萌萌,徐滇庆.城镇化进程中农民工市民化的成本核算[J].经济学动态,2014,(2).

[12]石忆邵,王樱晓.基于意愿的上海市农民工市民化成本与收益分析[J].同济大学学报(社会科学版),2015,(4).

责任编辑:何敬文