还数学课堂生活本色,让数学课堂充满魅力

童菊

小学数学是数学教育的基础,是学生一生中学习数学的开始。如何在学生面前展现出一个五彩缤纷的数学世界,把抽象枯燥的数学变得生动有趣,引人入胜?如何把生活中的数学原型生动地展现在课堂中,使学生眼中的数学不再是冰冷的,而是富有情感、贴近生活、具有活力的呢?

吴正宪老师认为:应该走一条数学教学与生活实际密切结合的教学之路。教师通过改进课堂教学设计,架设学生“知识世界”和“生活世界”的桥梁,来重建学生的生活世界。的确,只有当数学不再板起面孔,而是与学生生活实际更贴近的时候,学生才会产生学习的兴趣,才会进入学习数学的角色,真正感受和体验数学的魅力与价值,增进学生对数学知识的理解和在生活中应用数学的信心。

一、数学问题“生活化”——让数学走进生活

数学来源于生活,生活中充满着数学。数学问题“生活化”,就是在数学教学中,教师要积极创造条件,将学生日常生活情境引入课堂,将学生日常生活经验引入数学学习。在教学时,教师应充分挖掘数学在生活中的原型,将之引入课堂,对教学内容进行替换、改造或补充,使学生发现数学就在自己身边,感受数学的趣味和作用。

(一)情境——数学学习的载体

创设学生熟悉的生活情境会让学生感到亲切,对将要学习的内容产生兴趣。应注重从学生的生活中提取数学学习素材,使学生从进入学习的一开始就感到数学的价值。

案例:“克与千克”教学片段

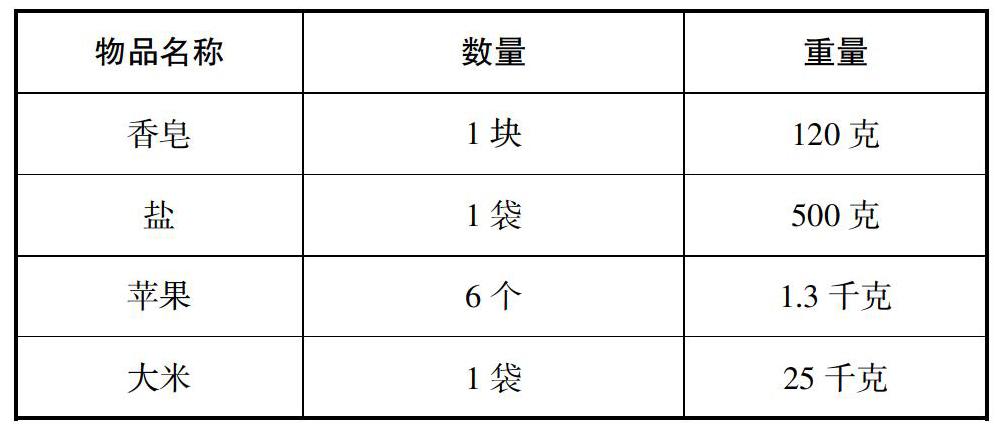

“克和千克”是生活中实实在在的知识,与生活有密切的联系。为了让学生能比较好地掌握这部分知识,并能在生活中运用,我作了这样的设计:课前让学生走进生活,到商店、市场、超市等一些场所,调查采集关于“克和千克”方面的信息,并记录4样物体和它的质量。以下展示其中一名学生的记录单:

从课堂上学生的汇报,可以看出学生对这两个质量单位已经有了初步的了解,感受到了它对生活的意义,这是展开新课教学的基础。课堂上,我创设学生熟悉的生活情境——超市作为新课的引入,让学生感受到数学与日常生活的密切联系。接着,让学生说一说生活中哪些地方会用到克和千克,在生活中见过哪些秤。质量单位不像长度单位那样直观、具体,不能靠眼睛观察得到,只能靠肌肉感觉来感知。教学中,我还采取了多种学习方式帮助学生建立1克和1千克的观念。

课前的调查活动,让学生亲身走进生活,参与其中,赋予了枯燥的教学生活的气息。课后,我还引导学生写了一篇有关克和千克的数学日记,唤醒了学生学以致用的意识。

(二)经验——解决问题的资源

学生在生活中积累的一些生活经验,往往是学习数学知识和解决数学问题不可多得的资源。善于关注学生已有的经验,积极唤起学生对生活体验的回顾,从记忆中提取必要的知识储备,在此基础上建构新的知识体系。

案例:“对称图形”教学片段

在教学“对称图形”一课时,我作了这样的设计:通过观察蝴蝶翅膀的特点,引导学生感知对称图形的特点。

师:好极了,同学们观察得真仔细,像蝴蝶翅膀这样,两边大小一样、形状也一样,并且对折后,两边能完全重合的图形就叫做对称图形。

师板书课题:对称图形

师:对称图形的特点是什么?

生:两边大小一样、形状也一样,并且对折后,两边能完全重合。

师:在我们生活中,也有很多对称图形,你能说一说哪些物体是对称图形吗?

为了激活学生的思维,我先让学生欣赏了一些对称图形:像窗花、银行标志、建筑物……

这些生活中的常见图形引发了学生的兴趣,加深了学生对对称图形特点的理解。

接着,我再追问:像这样的对称图形,你还能举例说一说吗?

生1:飞机、汽车。

生2:北京天安门。

生3:蜻蜓、孔雀。

……

对于“对称”这个概念的理解,是很多学生学习的难点。所以我把学生对“对称”的理解建构在了他们已有经验的基础上,联系他们生活中熟知的事物,如蝴蝶、飞机、天安门等。化抽象为具体,从身边熟知的事物中理解“对称”的概念。

数学来源于生活,生活中充满着数学。学生已有的生活经验对于他们理解数学知识十分重要。设计教学时,教师要有意识地在生活中寻找与数学文本知识有联系的、学生熟悉的场景、事例,沟通已有的生活经验与数学知识的联系,让学生体验身边“熟悉的风景”中蕴涵着许多的数学知识,感受数学是那么有趣和有用,让学生体会“得法于课内,得益于课外”。

二、生活问题“数学化”——让生活走进课堂

生活问题“数学化”就是从生活的具体事物中抽取出量、属性和关系,并形成相对独立的数学对象。数学教学的目标不是培养只会纸上谈兵的考试状元,而是要通过数学学习使每一位学生都能用数学的眼光、数学的意识去观察生活,培养学生解决实际问题的能力。

(一)眼中有数学

现实世界中事物的存在形式是千姿百态的,教师要引导学生学会用数学的眼光观察现实世界,进而发现、描述、探索、寻找规律,寻求用数学的方法分析问题和解决问题。只有从数学的角度观察周围事物,找出其中与数学有关的因素,才有可能进一步去探究其中的规律,也才能体会到学习数学的重要性,增强学好数学的信心和愿望。

案例:“平移和旋转”教学片段

在教学“平移和旋转”一课时,我作了这样的设计:创设情境,联系生活,使学生初步感受平移和旋转。

屏幕上展现出各种游乐项目:有“滑滑梯”“极速风车”“青蛙弹跳”“高空缆车”“旋转小飞机”等。看到这些熟悉的项目,学生立刻兴奋起来。我请孩子们跟着活动的画面想象一下自己也正在游玩中,并用自己的动作和声音表演出来。这对于学生来说,可谓是驾轻就熟,他们时而发出“嗖——嗖”的声音,时而举高手臂上下移动,尽情地表演着。

动画一停,我开始了与学生的交流:

师:这些游乐项目,你能按它们不同的运动方式分分类吗?

生1:“滑滑梯”是直直地下来的,可以叫它下滑类。

生2:我觉得“极速风车”“旋转小飞机”可以分为一类,因为它们是转的。

师:其他的呢?

生2:“高空缆车”是左左右右滑的,“青蛙弹跳”是上上下下滑的,它们可以和“滑滑梯”分为一类。

师:刚才大家看到了不同的运动方式,像这样的运动——(用手势表示旋转的动作),你们能给它起个名字吗?

生:可以叫旋转。

师:这样的运动呢?——(用手势表示平移的动作)

生:可以叫平移。

师:同学们观察得真仔细,名字也取得很好,今天这节课我们就来学习“平移和旋转”。

平移和旋转,在现实生活中学生都经历过,并不陌生。教学过程中,只要老师帮助学生带上一副善于观察生活的数学眼镜,引导学生在初步感受“平移”和“旋转”后,从数学的角度对这两种现象进行诠释。

(二)学会用数学

我们过去的数学教学往往比较重视解决现有的数学问题,学生一遇到实际问题就显得不知所措。要解决这一问题,教师应从学生的生活实际出发,发现和挖掘生活中一些具有发散性和趣味性的问题,组织学生进行创造性的数学活动,捕捉生活中的数学现象,从而帮助学生在数学与生活之间架起一座桥梁,感受到数学学习的价值。

一年级上学期在学习了“认识图形(立体图形)”知识后,有一个操作活动:看谁搭得又稳又高。这是学生第一次接触这样的题目,旨在通过“所有积木都用上的情况下,谁搭得又高又稳”,培养学生解决问题的能力,并进一步加深学生对立体图形特征的认识,能够把所学的知识运用到生活实际中来。

案例:“搭积木”教学片段

1.审清题意,明确要求

师:(出示图片),从图中你知道了什么信息?

生1:搭积木,看谁搭得又稳又高。

生2:所有的积木都要用上。

师:这里哪两个词比较重要?

生:“所有、又稳又高”(教师板书)

师:这两个词告诉我们什么?

生:要把所有的积木都用上,而且要搭得高,还不能倒。

2.动手操作,合作探究

师:请你仔细观察一下这些积木,它们都有什么特点?然后想一想怎样摆放能搭得又高又稳?

(学生四人小组讨论交流)

师:现在四人小组,按照你们刚才的想法动手搭一搭,看看哪个小组搭得又高又稳。

(学生动手搭积木)

师:现在我们来比一比,哪个小组搭得又高又稳?

(学生参观交流)

请搭得又稳又高的学生介绍经验。

师:为什么球很难放稳呢?怎样才能把球放稳?

(组织学生交流,讨论解决方法)

根据学生反馈,得出:用3个长方体搭成一个基座,再把球放在上面就可以了。

(学生再次操作,验证方法)

要想把积木搭得又稳又高,就得利用立体图形的特点,所以在操作活动时,应该让学生知道可以借助长方体的长保证高度,球具有不稳定性,就得把它放在3个支点的面上以确保它的稳定。可见,生活离不开数学,数学离不开生活;数学知识来源于生活,而最终又服务于生活。教师应引导学生用所学的知识去解决生活中的问题,培养他们分析问题、解决问题的能力。

充满魅力的生活课堂,让我们觉得是一种享受,它还数学于真实,还数学于愉悦,还数学于人性……在这个“生活化”的数学舞台上,学生享受了具体、富有情感的数学知识,把枯燥抽象的知识以生活化的设计引进课堂。数学知识来源于生活,生活本身又是一个巨大的数学课堂。数学课堂只有再现数学知识与自然科学、人类生活的联系,才能不断扩大数学教学的信息量,才能培养学生“用数学”的意识和各方面的实践活动能力,为学生今后的生活、工作打下扎实的基础。

参考文献:

[1]王薏.还数学于真实[J].教学月刊:数学,2014(6).

[2]李乃水.还数学课堂“生活本色”[J].都市教育,2012(3).