学生在中央的数学课堂

张冬梅 江苏省特级教师,中学高级教师,南京师范大学教育硕士生导师,南京师范大学、江苏师范大学“国培计划”专家委员,南京市琅琊路小学教师发展中心主任。曾获全国科研优秀教师、江苏省先进教育工作者、江苏省“226”工程培养对象等称号。多次参加课堂教学评比,获全国小学数学优化课堂教学评比一等奖、全国优秀录像课评比一等奖、江苏省优质课评比一等奖第一名等好成绩。

教学风格以“亲和”为特色,主张“亲和数学亲和学”,既关注数学本身的“亲和”,又强调要“亲和”地学。其领衔的名师工作室致力于“亲和数学”的研究,着力构建数学内涵与儿童趣味相和谐的数学学习活动,既关注数学课堂的“数学味”,又关注儿童的生命价值与生活世界,使儿童获得生命成长。

教学内容:

苏教版数学五年级下册《方程》单元第4课时(练习课),练习内容参考第8~13题。

教学目标:

1.通过分享与练习,使学生进一步理解方程的内涵。

2.进一步掌握等式的性质,能根据等式的性质正确地解方程,并形成相应的技能。

3.在自主学习、合作分享的过程中感受数学的魅力,获得数学学习的方法,提升学生的学习力。

教学准备:

(教师)课件、小黑板;(学生)学习单、错题集等。

课堂实录:

一、简单回顾

师:同学们,这堂课,我们将进行有关“方程”的第一次分享会,回忆一下,我们已经学习了哪些有关方程的知识?

生1:我们学习了什么是等式和什么是方程。(板书:等式和方程)

生2:我们还学习了等式的性质和解方程。(板书:等式的性质和解方程)

二、热情分享

(一)小组交流

师:关于这两项内容,大家有些什么学习体会与经验呢?先请大家在小组内分享,要求(屏幕显示):

四人小组任选其中一项内容进行组内交流活动。

(二)全班分享

1.分享有关“等式和方程”的相关知识与学习体会

师:哪些小组是选择第一项内容的?选两个代表来跟全班分享。

(一小组的两位同学上讲台前当小老师跟大家分享,全班互动)

小老师1:我们想先举个例子考考大家(边说边板书)。3+7=10,这是一个等式还是方程?

生3:这只是一个等式。

小老师1:(边板书边问)那3+x=10,这又是什么呢?

生4:这也是一个等式,还是一个方程。

小老师1:是的,我们小组认为,等式就是含有等号的式子,而方程是含有未知数的等式。(全班掌声响起)

小老师2:我们还可以用一幅图来表示它们的关系。(边画边问)如果我们把世界上所有的等式都放在这个口袋里,那方程应该在哪呢?

生5:方程已经被装在这个大口袋里面了,应该是里面的小口袋。

小老师2:(边画边讲)是的,也就是说,方程一定是等式,等式却不一定是方程。(热烈的掌声再次响起)

2.分享有关“等式的性质和解方程”的相关知识与学习体会

师:同学们用掌声表达了赞同。那哪个小组愿意来分享第二项内容?

(另一小组的两位同学上讲台前当小老师跟大家分享,全班互动)

小老师3:(把学习单放在展台上)

大家看我们这两题解方程,解第1题的方程时用了等式的哪个性质?

生6:用了等式的第一个性质,就是在等式的两边同时加上或减去同一个数,结果仍然是等式。

小老师3:是的,我们在等式的两边同时加上6.4,得出方程的解是x=6.8。那第2题用了等式的哪个性质呢?

生7:用了等式的另一个性质,就是在等式的两边同时乘或除以同一个不是0的数,结果仍然是等式。

小老师3:是的,我们在等式的两边同时乘5,得出方程的解是x=35。

小老师4:我们小组总结了一下,发现不管是用等式的哪个性质来解方程,其实都是为了让方程的左边只剩下“x”,就得出方程的解了。(全班掌声)

师:感谢这个小组分享了用等式的性质来解方程的经验。那就让我们利用这些经验来解方程。

屏幕显示题目:x÷9=90 x-54=18,学生独立解方程。

师:来吧,谁愿意跟大家讲讲是怎么解的?

生8:我在等式的两边同时乘9,这样等式的左边就剩下x,所以x=810。(掌声)

生9:为了把方程左边的“-54”抵消,我在等式的两边同时加54,我算得x=72。(掌声)

师:老师发现英哲同学做得跟大家有些不一样,英哲,你能跟大家讲一讲吗?

生10(英哲):我是这样想的,在等式的两边同时乘9,那么左边“÷9”跟“×9”正好可以抵消,所以我就把它们想在心里,直接写x=90×9。

师:谁能上来圈一圈,英哲把什么想在心里了?

生11上来圈:

师:那英哲这样“想在心里”的方法有什么好处吗?

生12:可以让解方程来得更简单,写起来也更方便。

师:感谢英哲的分享,让解方程的过程变得更为简洁。(全班掌声)那第2题哪些部分我们也可以“想在心里”省略不写呢?

生13上来圈:

师:以后我们解方程既可以像以前那样做,也可以用英哲“想在心里”省略写的方法。我们再练两题解方程。

屏幕显示题目:0.9x=2.43 76+x=91,生独立完成后交流,学生都自觉使用了“想在心里”的方法。

三、质疑解难

师:老师从同学们的眼睛里读出了智慧与自信。又到了“我是小问号”的时刻了。

1.小组交流

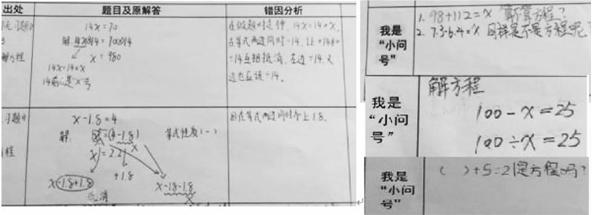

师:拿出我们的错题集,看看自己整理的错题以及“我是小问号”部分,还有哪些不理解的地方吗?先在小组里解决,小组内不能解决的,一会儿再全班交流讨论。 (上图是学生错题集的部分内容)

(上图是学生错题集的部分内容)

小组交流、讨论。

2.全班讨论

师:还有哪些问题需要全班讨论的?或者虽然你们已经解决了,但觉得这个问题也值得全班分享?

生14:71+29=x,这是不是方程?

生15:10-( )=2是不是方程?

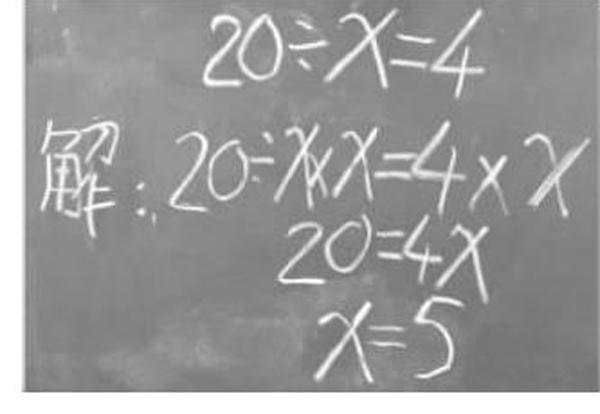

生16:20÷x=4,这个方程怎么解?

师:我们来整理一下,这三个问题大概可以分成两类,一类是“是不是”方程的问题(板书:是不是),一类是“怎么解”方程的问题(板书:怎么解)。我们一个一个来研究讨论。

师:我们先看第一个问题,认为它是方程的举手。(大部分同学举手)

师:认为它不是方程的举手。(4个同学举手)

师:来吧,都来说说理由吧。

生17:71+29=x不仅是等式,而且还含有未知数,所以它是方程。

生18:不对,这个x没有意义。

生19:可它是含有未知数的等式呀!

生20:我们可以把x用手盖住,发现71+29已经是一个完整的算式了,所以这个x完全没有用。

师:咦,我们可以读一读其他几个方程,来体会体会他们所说的“没有意义”和“没有用”。

生齐读:3+x=10,x÷9=90,x-54=18。

师:跟这几个方程比,(指71+29=x)这里的未知数x有什么特殊的呢?

生21:这里的x单独在右边,而其他的方程中,未知数跟已知数在一起的。

师:是啊,在这些方程里(指刚读的3个方程),未知数与已知数是平等的,未知数也参与了列式;而在71+29=x中,x待在等号后面不干活。

生20:所以我认为这个未知数x根本没有意义,71+29=x也就不能算是方程。

师:知道吗?关于这是不是方程的问题,老师们也一直争论不休,张老师在自己的QQ空间里转载了很多专家的说法,也写了自己的一些思考,同学们想阅读吗?

生齐:想!

师:建议大家在阅读前、阅读后都要有自己的思考,形成自己的观点。但有一点我们必须承认,正如刚才大家所说的,在71+29=x中,未知数x没有意义、没有用,所以以后我们自己列方程解决实际问题时,尽量不要列成这个样子。

师:再来看第2个问题,10-( )=2是方程吗?

生22:是方程,因为“( )”也可以表示未知数,所以这是含有未知数的等式,而且这个未知数还参与列式了。(全班掌声)

师:最后一个问题,怎么解方程20÷x=4?大家试试看吧。

(学生尝试解方程后交流)

生23:我是根据等式的性质来解的。

师:他的解法跟我们以前的解法有什么不一样?

生24:这种解法也是利用了等式的性质,但是以前都是在等式的两边同时加、减、乘、除以同一个数,而这里是同时乘x。(掌声)

生25:我是根据未知数的位置来解的。未知数是除数,所以就等于20÷4。

生26:我还有一种方法,我在等式的两边同时除以4,这样方程就转化成5÷x=1,这样就知道x=5。

师:这么多不同的方法,大家觉得有什么相同的地方吗?

生25:不管哪种方法,都是想办法让方程的左边只剩下x。(掌声)

师:解决了“是不是”与“怎么解”的问题,我们再来研究“为什么” (板书:为什么),为什么要学方程呢?

生27:方程可以解很多难题呢。

师:关于方程的魅力我们可以一起来体会。我们来进行一个小竞赛。当屏幕上的题目出示完毕,我们比一比,谁最先举手,能用方程表示题目的数量关系。

屏幕显示:今天早上,8路公交车从江苏路站出发时,车上有x人。到傅佐路站时,下去4人,上来6人;到西流湾公园站时,又下去5人,上来9人。这时,车上有12人。那么从江苏路站出发时,车上有多少人?

(题目出示完毕,几乎全班举手)

生28:x-4+6-5+9=12。(全班掌声)

师:这么复杂的数量关系,你们是怎样又快又对地列出方程的呢?

生29:我们只要按着题目的意思顺着写就行了。

师:多形象的一个词啊!“顺着写”,知道吗?“顺着写”是方程最大的魅力!

师:关于方程的魅力我们继续来体会。

屏幕显示:

师:任选一题,来说说吧。

生30:我选第3幅图,4x=72。

生31:我选第1幅图,4x=72。

生32:我选第2幅图,4x=72。

师:咦,图不同的呀,为什么列出的方程却相同呢?你还能试着编一道用4x=72表示的题目吗?

生33:小芳每天看书x页,4天看了72页。(掌声)

生34:四个同学都有x张邮票,一共有72张邮票。

(还有很多同学继续举手)

师:这样的问题能编得完吗?

生齐:编不完。

师:是啊,一道方程竟然可以表示无数个问题,一个方程竟然有如此强大的概括性,这也是方程的魅力。

四、考考自己

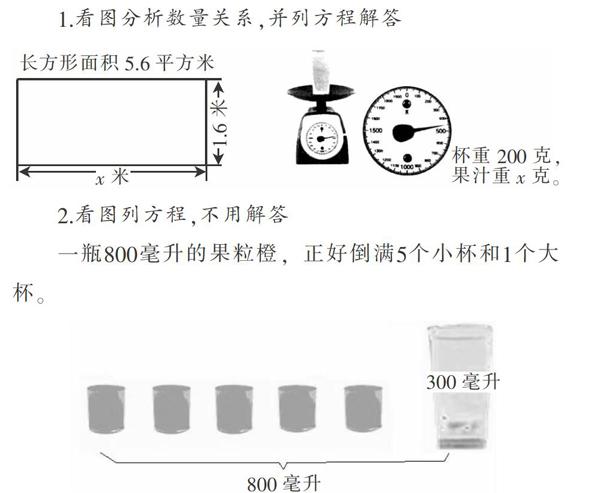

师:真诚地祝贺大家在分享的同时,又有了那么多的体会与收获!最后,让我们来“考考自己”。学习单的反面,独立完成。

1.看图分析数量关系,并列方程解答

2.看图列方程,不用解答

一瓶800毫升的果粒橙,正好倒满5个小杯和1个大杯。

课后思考:

周国平说:“教育不是制造,学生不是产品。所以衡量教育质量,不可能用外在的需要、外在的目的来制造机械产品,来制定指标,用指标来衡量。所以,要提高教育质量,一个前提就是把学生当成人,了解学生的生长,对他们的培育处于什么样的状态。”如果说我们要真正做到教育目标上以人为本,教学方式上人性化,那么学生在中央的数学课堂不仅是一种境界,更是一种积极状态。

学生在中央的数学课堂,首先把学生看成一个真正的人。把学生当成人性意义上的人,让他在数学学习中体会到人性的丰富、做人的尊严、做人的快乐,享受数学学习的乐趣,从而得到更大的发展;其次关注个性的发展,把每个学生看成独特的个体,让他最好的禀赋能够显示出来,得到发现,得到发育。

《“方程”分享会》是在学生学完“等式和方程”“等式的性质与解方程”后的一节练习课,但它又与一般的练习课稍有不同,是让学生以分享的形式进行自主交流与自觉练习,并在自由分享的过程中提升认知的一节“学生在中央”的数学课堂。值得一提的是,这样的课型不是公开场合的作秀,“分享会”“经验发布会”“讲评会”等一系列课型,是我们琅琊路小学开发的数学常态课堂。“分享会”所呈现的一些课堂环节也是平时课堂的一些常态动作,如“数学分享”时刻、“我是小问号”时刻,等等。

在今年3月3日举行的南京市小学数学教学现场会上,本课向全市的领导、教师开放,南京市教研室朱宇辉主任评价:这是一堂表达学生学习力的数学课,更是一堂提升学生学习力的数学课。《“方程”分享会》绝不是一堂精雕细琢的课,甚至不是一堂可以“试上”与复制的课,说得更直白些,它就是一堂学生在中央的数学裸课,为什么能得到专家的赞叹呢?我想这也正应了“最常态的课便是最好的公开课”这句话。

认真思考本课,以下几点表达了学生在中央的教学理念:

1.学习经验源自于学生的真切感受——真分享

课开始时的“热情分享”,学生始终以“主人”的角色参与活动。小组分享时,学生们围绕主题轮流说自己的认识与学习体会。每个同学既要说清楚自己的体会,还要听懂别人的认识,最后还要综合本小组的经验,以便全班分享。我们看到:有的小组在组内分享时有相互纠错的过程,有的小组有相互质疑的行为,更多的是相互补充与提醒。小组分享弥补了教师无法面面俱到的缺憾,让课堂里所有的声音都得到了关注与承认,同时也锻炼了学生彼此聆听的能力。

在“全班分享”时,同学们又呈现了属于他们的精彩。“我们小组认为,等式就是含有等号的式子,而方程是含有未知数的等式。”“如果我们把世界上所有的等式都放在这个口袋里,那方程应该在哪呢?”“不管是用等式的哪个性质来解方程,其实都是为了让方程的左边只剩下‘x,就得出方程的解了。”……学生们的语言是稚嫩的,也许还不够完美、不够科学,但它们却是学生们自己的真切感受,是学生们自己的独特体验。

学生在前几节课的学习中,只是初步学会了解方程,如何帮助他们掌握解方程的方法,形成相应的技能呢?在一般的课堂里,一定有老师的说教,可在这里只有学生彼此之间的分享。英哲同学的解法跟大家不一样,英哲分享说:我是这样想的,在等式的两边同时乘9,那么左边“÷9”跟“×9”正好可以抵消,所以我就把它们想在心里,直接写x=90×9。老师抓住“想在心里”这一策略,使解方程的过程更加算法化。同学们通过比较、评价不同的方法,在算理与算法并行的同时,掌握了解方程的技能,让解方程的过程更简洁,让解方程的思考更加流畅,也与中学里解方程的“移项”等方法相接轨,有利于提升解方程的能力。

正因为分享的学习经验都是学生的亲身体会,所以在整个“热情分享”时刻,课堂氛围始终如此轻松、自然、平等,学生不必严肃拘谨,没有正襟危坐,有的只是愉快的分享、此起彼伏的掌声和彼此会心的笑脸。学生真正地站在了课堂的中央,真实地拥有了一个乐于表达的课堂、促进自我内在对话的课堂。

2.研究问题源自于学生的真实疑惑——真研究

在质疑问难环节,同学们首先以自己的错题集为载体,根据整理的错题及记录的“我是个小问号”内容,开展自我剖析与互相帮助的小组活动。有的同学在小组里坦诚地说出自己的错题经验,有的同学在小组里寻求帮助,也有的同学相互一起交流、争论着某一问题。此时,每个学习小组都是一个学习共同体,每个同学都能在小组里实现自己的价值,并获得看得见的生长。

学生以主人的姿态交流自己的学习,包括自己的问题与疑惑,有些疑惑在小组内得到了解决,也有些疑惑小组内不能解决,于是就有了全班讨论。在全班讨论阶段,同学提出了“71+29=x”与“10-( )=2”是不是方程的问题,还提出了怎么解方程20÷x=4的问题。对于学生提出的问题,教师没有只是作出简单的解答,或者是苍白的说理,而是依然让学生站在课中央,把话语权给学生。学生对于71+29=x是不是方程的问题,尽管有两种不同的意见,但在学生的争论中,我们惊喜地看到学生对于方程内涵的理解:方程不仅仅是含有未知数的等式,更是把未知数摆到与已知数同等的位置参与列式。

学生在中央的数学课堂的关键是体现“人”与“人性”,“71+29=x”是不是方程的问题是教育界一直争论的问题,教师没有回避,而是选择了直面,更是在学生争论后,善意地告诉学生,教师在自己的QQ空间里写了关于这个问题的思考,并转载了许多专家的观点,引导学生去再阅读、再思考,形成自己的观点。学生与教师是如此地平等,包括机会的平等、表达的平等、精神的平等……学生的学习不会因为40分钟的结束而停止,学生在中央的数学课堂是促进学生41分钟发展的课堂。

无论是对于“是不是”方程的问题,还是“怎么解”方程的问题,因为都是学生自己的真实疑惑,也就有了学生全身心的投入与热情,学生始终以小主人的姿态主动、自觉地研究问题。

3.学习习惯源自于学生的真情经历——真养成

数学学习一直强调良好的学习习惯,可良好的学习习惯哪里来?一定不是仅凭单调的说教就能形成的。本课学习中,学生表现出了优秀的学习习惯,包括课堂学习习惯与课后作业、思考习惯等。具体如错题整理的习惯,及时记录问题、研究问题的习惯,合作学习、相互质疑、懂得分享的习惯,等等。

课上完后,听课老师们纷纷上来,查看学生的错题集,发现我们学生的错题集上有与众不同的一栏,那就是“我是个小问号”部分,同学们会在这一栏里随时记录自己的问题,以便共同研究与探讨。听课老师们还索要了学生们的课堂学习单,发现学生在课堂学习时,善于用自己的方式记录自己的思考,愿意把自己的思维过程展示给自己的同伴。

听课老师们疑惑:为什么这些学生拥有如此好的学习习惯呢?没有更多的理由,这些都只是同学们的日常行为,也许一开始还有些制度化的成分,可当学生们亲身经历,品尝到学习的快乐与成功的喜悦后,这些“习惯”也就成为学生们自己最自然的需要与最真实的学习品质了。

最后,值得一提的是:学生在中央的课堂并不是教师不作为的课堂,而是对教师提出了更高的要求,要求教师有更智慧的作为。如在本课的质疑问难阶段,学生们提出了“是不是”与“怎么解”的问题,老师在此基础上又提出了“为什么”的问题。通过一系列的真实经历,学生真切体会到了方程“顺着写”的魅力,也感受到了方程是一种模型的思想,认识上了一个层次。

张奠宙教授认为,数学的核心素养有“真、善、美”三个维度,而本课的“真分享”“真研究”“真养成”,旨在引领学生以学习小主人的角色自觉探索数学真理、热情感受数学思想方法、主动欣赏数学智慧之美,帮助学生提高数学学习力,逐步拥有数学品质,并最终形成数学素养。

综上所述,学生在中央的数学课堂是儿童的数学课堂:课堂不再“秀”教师,而是儿童自由表达的舞台;课堂不再是戏场,只追求精致美、流畅美、细腻美,而是更关注学生体验解放感、震撼感、力量感;课堂不再只是教学内容的落实,而是对数学的快乐享受,更是儿童生命的美妙拔节!学生在中央的数学课堂指向儿童的数学核心素养,促进儿童的生命成长,它着力表达了数学课堂教学的理念:打造第一人称视角的课堂,快乐的课堂,促进41分钟发展的课堂。?筻