赵孟頫《六体千字文》再考

肖燕翼

清宫旧藏的赵孟《六体千字文》已被前人认定为伪作,但对于前后的明清题跋尚未深入探究,对于赵书是元代还是明代的伪作也说法不一。今天,经过抽丝剥茧可以发现,这卷赵书《六体千字文》连同台北故宫所藏元代俞和的《篆隶千字文》,竟都指向一个人的手笔。此人可算名门之后,书画皆精。倘用《六体千字文》比鉴迄今流传的一些宋元书画,其结果是会令人触目惊心的。

赵孟《六体千字文》再考

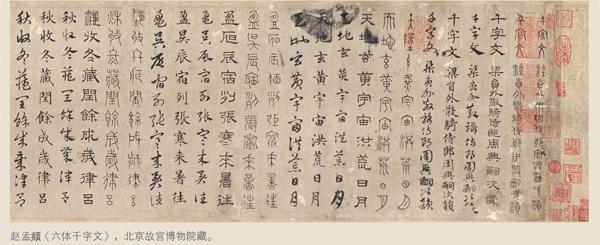

赵孟《六体千字文》为清宫旧藏,原存承德避暑山庄,故《石渠宝笈》诸编未曾著录,今归北京故宫博物院藏。1979年12月由文物出版社出版。出版前对该件书法作品已存疑义,但因所书《六体千字文》,对观览者有习字、识字之便,又为研究者提供资料,故予以出版。兹后,徐邦达、刘九庵二先生相继再研究,徐先生基本认可清安岐以为是元俞和伪作;刘先生以为是元人临仿,总之非赵书真迹。但对该卷明清诸人的书跋以及书法本身,仍需再作研究。

明清诸跋皆可疑

首先看该卷卷前卷后的明清诸人书跋。徐先生在《古书画伪讹考辨·下卷》中的考鉴:“卷后董其昌跋也是伪造的,连文句都不很通顺,清人题跋等则均真。”除董跋为伪跋外,经再研究发现其他书跋有真有伪。该卷明清诸人书跋分作卷前卷后两处。卷前隔水之前有明韩逢禧一跋及李在湄等人观款。卷后有明董其昌、陈鼎及清人沈荃、陈奕禧、沈宗敬等人书跋、观款。这些明末清初之际的人,在一卷著名书卷上分别于卷前、后两处作书跋,其本身就是一件奇怪之事。又卷前隔水处钤清王时敏等藏印,但书卷本幅及其他处未见他们的另外藏印。依书画鉴定常识,颇有拆配之嫌。再从诸书跋的文字看,书于崇祯十五年(1642年)的韩逢禧书跋中称:“孟礼世翁惟十袭珍之。”即表明此卷藏者为“孟礼世翁”。卷后沈宗敬跋则称:“此卷为太仓所进。”所谓“太仓”是指王时敏(1592年至1680年),似以照应前隔水上王时敏的二藏印。当然也可能是王时敏传给康熙年间为官的八子王掞、孙子王原祁,由他们献给康熙帝,总之此卷为太仓王氏所藏。究竟是韩逢禧所说是与王时敏同为明末人的“孟礼世翁”的藏品,还是太仓王氏家的藏品?此其问题之一。

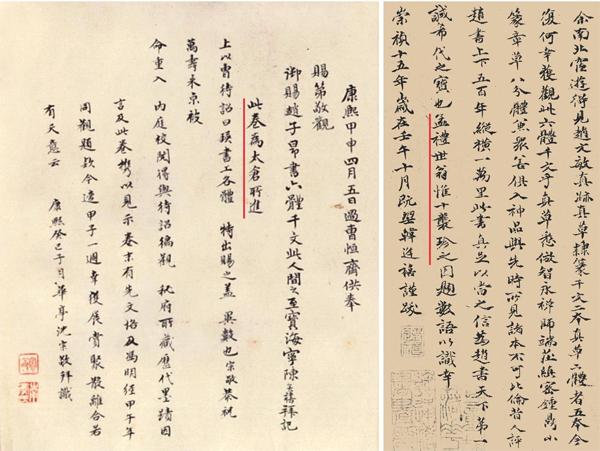

据清陈奕禧、沈宗敬二人书跋,此卷入清康熙内府后,被康熙赏赐给曹日暎(恒斋)。果如此,则此卷后又归乾隆内府,可谓是二进宫的书作了。陈奕禧书跋时间为康熙甲申(1704年),此卷应早于这个时间入康熙内府。安岐《墨缘汇观》记:“又《六体千文》一卷,泰兴季氏藏。白纸本,书非魏公(赵孟)真迹,类俞紫芝(和)。”按安岐生于康熙二十二年(1683年),若此卷果于康熙甲申之前已入宫,他只能在其二十岁前后见过此卷了。而他在那时就开始收藏书画并有了这样高的鉴定水平了吗?安氏提到此卷为“泰兴季氏藏本”,刘九庵先生以为“泰兴季氏”,即江苏泰兴人氏的季振宜,顺治四年(1647年)进士,清初收藏家。此卷又有了清初之际的第三位藏者。此其可疑处之二。

沈宗敬书跋有:“卷末有先文恪及冯明经甲午同观题款”云云。沈宗敬为沈荃之子,沈荃卒后谥“文恪”,故称“先文恪”。沈荃观款书是在顺治甲午(1654年),他又在哪里得见此卷呢?辽宁省博物馆藏赵孟章草书《急就篇》卷后有沈荃书跋,跋称:“曩从董宗伯(其昌)家见赵吴兴(孟頫)《六体千文》。”就是说他早年曾在董其昌家中见过此卷。但依此卷沈荃观款时间,董其昌已卒十八年,更何况此卷董其昌书跋为伪跋,此可证卷后董其昌至沈宗敬诸跋均为伪跋。至于卷前韩逢禧等书跋、观款,应是与前隔水一并拆配而来的,是真伪杂配的作伪手法。此其可疑处之三。

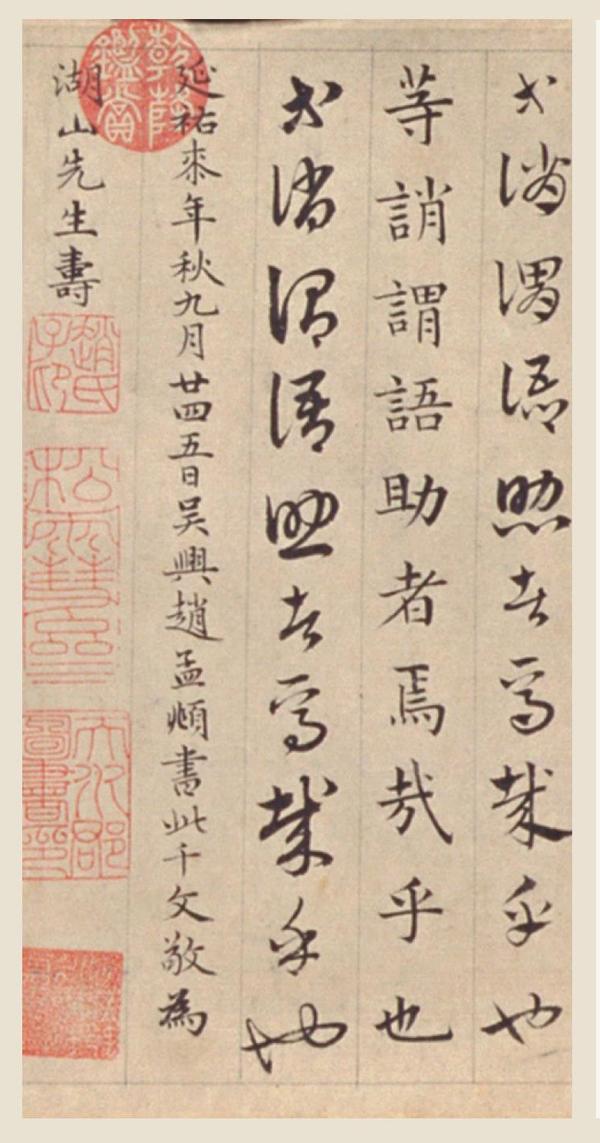

该卷明清诸人书跋如此这般,虽不能直接表明该卷赵书为伪迹,但至少表明该卷是有问题的。至于赵书本身,徐先生以为其年款:“延祐桼(同七)年秋九月廿四、五日吴兴赵孟书此千文敬为湖山先生寿”的一行书,与“所见伪赵作书画《九歌图》的一行年款,竟是出于一人之手,其中‘赵孟三字更似模子刻印似的”。此是以伪证伪的一种鉴考。又以为此卷书法,与清宫旧藏、今藏台北故宫的元俞和《篆隶千字文册》的书法“确有相似之处”(参见江苏古籍出版社出版徐邦达《古书画伪讹考辨·下卷》中关于赵孟《六体千字文卷》中的考鉴),因此认为上述安岐所说:“类俞紫芝(和)”,是“正有见地的”,即基本同意安岐的看法。需要再讨论的是赵书款识,此卷是赵孟于廿四、五日两天书成。有关文献说赵氏能日书万字,《六体千字文》计应六千余字,六体中包括大、小篆二体,大、小篆的文字形体,象形因素极浓厚,颇有“画成其字”的意味,正因为其难书,才改易成后来隶、楷文字。至于古章草书,汉赵壹《非草书》中非议的草书,指的就是这种隶书的草体:“草本易而速,今反难而迟,失指多矣。”意思是草书本来希望写得便利而快,现在反而变得十分难写,速度更慢了。就此而论,若是书写行草二体,日书万字也许还有可能。书写篆、章草书大概就不容易了。再论楷书,北京故宫藏赵孟《道德经》一卷,卷末署款:“延祐三年岁在丙辰三月廿四、五日为进之高士书于松雪斋,孟頫。”该卷为小楷书,恰也在廿四、五日两天写完五千余言的老子《道德经》。即便是小楷书,两天内能写完如此长卷吗?该卷长618.6厘米,若将这六米多长的小楷书手卷两天内写完,大概只能令观者叹为神技了,更何况两天内写完六体的《千字文》了,此其可疑之处四。

安岐对该卷“类俞紫芝(和)”的说法,刘九庵先生表示了不同看法。他在《赵孟书法丛考》(原载《文物》1987年第9期)一文中,以现藏北京故宫博物院的俞和《临兰亭序帖》为例,指出俞和所书:“此一卷中具备三体,如楷书之端庄,行书之沉着,章草运转自如变态多样,自非《六体千文》书法所可比拟。”“详查原作六体的用笔之势,楷、隶、章草运笔稚弱板刻,尤其是楷书,多用侧锋,无赵氏篆籀遗意,结体既不同于其早期,也有异于晚年。”这就是说,《六体千文》书法特点、水平,与赵孟、俞和二人书法均有较大差距。按俞和(1307年至1382年),字子仲,号紫芝,浙江桐庐人。据《杭州志》记:“早年得赵文敏(孟頫)运笔之法,临晋唐诸帖甚伙,行草逼真文敏,好事者得其书,每用赵款识,仓促莫能辨。”就此言,俞和应是习赵水平最高者。《六体千文》当非俞伪。但徐邦达先生是将《六体千文》与清宫旧藏、现藏台北故宫的俞和《篆隶千文》册来做比较。《六体千文》中有篆隶二体,文字内容相同。比较的结果,不仅如徐先生所说:“确有相似之处”,甚至许多字形、笔法“更似模子刻印似的一般无二。”那么,《六体千文》是不是就是俞和所书呢?此可疑处之五。

《六体千文》究竟何人所伪

综合上述,《六体千文》卷前后的明清诸人书跋应是真伪杂配的,亦非赵书真迹。最后的问题是,究竟为何人所伪。忆及本人曾揭示上海博物馆藏元揭傒斯《临智永真草千字文》,为明陆士仁所伪的一例。一是该卷所书款识中年款与揭傒斯当时的职官不符,以卷后明刘瑞书跋中的问题为考据,二是将其所书楷、真二体《千文》与北京故宫博物院藏陆士仁《四体千文》(2008年8月紫禁城出版社出版《故宫珍藏历代名家墨迹·明代》)相比较,得出为陆士仁所伪的结论,并撰文《元揭傒斯〈真草千文〉辨伪》(载1997年第二期《文物》)。据此线索,再将《六体千文》一卷与陆士仁《四体千文》逐体比较,除个别文字的结构、形态有些变化外,大都不仅“确有相似之处”,且很多文字书写“更似模子刻印一般无二”。陆士仁《四体千文》是篆、隶、楷、草四体分书《千文》成卷的。如将四体剪裁成每体一行,排成《六体千文》的形态,然后加以比较,就更能一目了然了。若将其中的篆隶二体,与上述俞和《千文》册中篆隶相比较,同样一般无二,即俞和篆隶《千文》册,也应为陆士仁所伪。

如果鉴《六体千文》为陆士仁所伪,那么此卷赝书则较一般真迹书画更别具特殊的意义,即因为其兼具六体书法,可以用作以伪证伪的依据。如将六体中章草书,用来比较《石渠宝笈·续编》中赵孟章草《急就篇》、北京故宫博物院藏邓文原章草《急就章》的书法时,不难感觉到其相似之处。若选择这些章草书的相同文字加以比较时,其相似性更为凸显。在本人所撰《赵孟章草书〈急就篇〉再考》(见《中国收藏》2016年第6期)一文中,曾提到王国维先生对赵氏章草书的看法,一是以为“甚无法度”,即书无章草书的古意与章法;二是以为是“明人摹本”,用当代艺术分析来说,这就是时代风格间的区别。王先生所鉴,也可以为本文看法佐证。

最后,我们进一步了解一下陆士仁其人。陆士仁为文征明的学生陆师道(1517年至1581年尚在)之子,字文近,号澄湖,苏州人。清姜绍书《无声史诗·卷二》记:“士仁克传家学,补博士弟子员,屡试不售……至于临摹文待诏(征明),可谓得其心印,而书亦如之。尝岁晏摹衡山(文征明)《积雪图》以资桂玉,售之得五金,却其半曰:‘此伪耳,不汝紿也,其敦长者行类如此。”就是说,陆士仁不能以科举博取功名,专以书画为生涯。但他并不是一位敦厚长者,是靠卖书画为生的。陆士仁《四体千文》后又其子陆广明一跋,跋称此卷是他的小外甥周云美,用自己存的一点钱,一半用来买书纸,一半用作润笔之资,才得来此卷。对自己外孙尚且如此,何况他人。由姜绍书的记载和以往本人的研究,只注意到陆仿伪文征明的书画,且数量颇巨,对其所伪揭傒斯《真草千文》,以为是孤例,殊不知其仿伪古书画的本领之大,数量之巨。倘用《六体千文》为一伪例,去比鉴迄今流传的一些宋元书作,其结果会令人触目惊心的。

陆士仁无生卒年记载,但据其子陆广明跋其《四体千文》,可推知其卒年。陆士仁《四体千文》书于万历丙辰四十四年(1616年),陆广明跋时已是二十五年后,而陆士仁已卒去十九年,即陆士仁书后六年去世,当卒于天启壬戌二年(1622年)。其父陆师道于万历九年(1581年)尚有作品传世,即台北故宫藏《吉祥庵图》。以此为界限,陆士仁仍在世四十一年,他能做出多少伪书画啊!

姜绍书附记其子陆广明:“书法精工,摹唐宋明迹,几欲乱真,亦昭代李怀琳也。”李怀琳,唐太宗时待诏文林馆,“好为伪迹”,以伪书画而著名。按姜绍书所记,如陆士仁父子联手,其家便成了伪作书画的作坊了。又陆士仁承其父陆师道而为文征明再传弟子,不同于一般伪书画者,因为有着一定的文化、艺术素养,作伪手段必高于俗工、俗手,其能欺瞒至今,绝非偶然。

(作者系国家文物鉴定委员会委员、著名书画鉴定专家、故宫博物院原副院长。)