叫一声“师傅”

汪沐

师傅与徒弟,是中国传统工艺美术行业中最为常见的称呼。正所谓『一日为师、终身为父』、『一个徒弟半个儿』,师傅传授徒弟的,除了技艺,还有做人;而在徒弟眼中,光环之外的师傅,更多的是种亲近……称呼虽然很质朴,蕴含的哲理却耐人寻味。匠心需要无私。

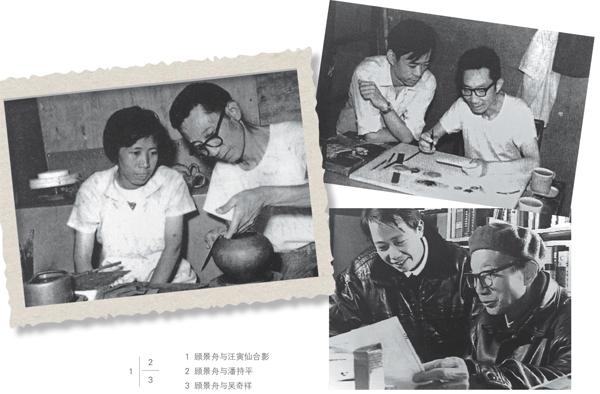

因为工作的缘故,笔者有幸拜访过几位曾与顾景舟先生联系紧密的现当代紫砂艺术家。尽管他们如今早已各有所成,创作屡屡被圈内人所称道,但只要提到顾老,回想起他对自己的言传身教,自然流露出的敬佩之情不禁让人感觉,面前的还是当年那个初心不改的晚辈后生。“顾景舟”这个名字,成为了他们从艺生涯中共同的“缘分”。

拿得住才算本事

熟悉紫砂艺术圈的人都知道,汪寅仙风格硬朗、气派的精湛技艺师出著名紫砂艺术家朱可心。然而鲜为人知的是,在汪寅仙的从艺生涯中,顾景舟的言传身教同样给了她莫大的影响。

“我虽然不是他的入室弟子,但也可以说是他的学生。上世纪60年代初,有7年多的时间我跟顾老、朱老都住在同一栋宿舍里,每天上下班都要从他们的家门口经过。”汪老说。

此时的顾老还是单身,白天在车间做壶,下班到家最常见的“娱乐活动”就是召集学徒们上他家“聊天”。“只要看到我们回来得早一点,他就会在楼下喊:‘寅仙,你下来,下来!做什么呢?他是要借闲暇之余,给我们讲一些陶瓷工艺学的理论。因为他是文化人,所以会不断地把自己掌握的知识,以各种各样的形式灌输给年轻人,一起探讨,这是他的兴趣与乐趣所在。”

“他给我们讲理论,没有固定的模式,甚至仅是随便聊。他想灌输给我们什么就聊什么,我们喜欢听他讲,他也愿意跟我们讲。有时候,他还会拿出几个茶壶来为我们做实物分析,嘱咐我们要多读书。后来每当回想起这些点点滴滴,我都认为这是出于他本身具备很丰富的文化知识和很高的谈吐水准,所以无论他用哪一种随意的方式来表达,对于我们而言都是一种点拨。”

汪老称自己是“幸运的一代”。“当年厂里的七大老艺人,几乎都教过我手艺。只要你愿意学。他们没有不教的。”相比之下,顾老是其中为数不多的、会做又会讲的一位。“从实践到理论,他总结出了一套教材。虽然后来我也上中央工艺美院进修过,但他的教授更加深了我的理论水准。受他的指引,我们这代人也开始学着写体会,以理论的角度总结自身,把这样的教育方式再传递给下一代,并且从中逐渐完善。从这个意义上讲,他是我们的引路人。”

上世纪80年代开始,紫砂厂研究室扩大,汪寅仙当上了副所长,顾景舟任技术总负责,创作中受顾老的影响自然也变得更多了起来。

“我曾跟他学过‘风卷葵。说起来也是机缘巧合,因为每天我到工作室,一定要路过他的门口。正好有一次,我注意到他桌上有件‘风卷葵,看了又看后,我鼓起勇气说自己想仿。一开始顾老没有表态,后来他想了想,说‘你想仿啊,好,你先讲讲它好在哪里,还有哪些地方需要改进?我就说这把壶的整体设计很漂亮,我很喜欢,但是如果口盖稍稍放大一点,可能会更好一些。他听了后只说了句‘行,你拿去仿吧。当时,朱老的身体不好,经常不在工作室。顾老有空就会过来看我仿得如何,他还要求我,既然要仿这个壶,首先就得准备制作一套工具,还要做样板、数据……而这些都是由他从旁指导。这把‘风卷葵完成后,他并没有给予评价,不过我却发现,此后在创作上他要更加关心我一些了。”

“顾老曾经告诫我们,‘一个人做茶壶,做得起不算本事,拿得住才算本事。他还说‘怎么样才能做到多一点则多,少一点则少?这些话,他在自己的作品中做到了,这是我们最佩服他的地方。”

他对生活有爱

自1972年进入宜兴紫砂厂工作,当学徒陪伴在顾老身边14年,工厂离家只有十分钟左右的路程,每日上下班都要接送师傅,热水瓶、包,是吴群祥印象中最典型的“标配”。

“我的师母娘是正宗的中国传统女性,一日三餐,师傅身上穿的,都是由她打点。早上,师傅有吃糯米稀饭的习惯,每天都是师母娘烧好早饭,盛好放在桌上,等着师傅散完步回来吃。他喜欢不烫不凉,舀一勺白糖配着。基本上待他刚刚吃完,我就已经到他家门口了。我背个热水瓶,他背个包,一起上班。出门前,他一定要先看看天好不好,是不是需要带伞,要不要用报纸包上雨鞋带走?中午下班,我先陪他回家,把空热水瓶放下后就回去吃饭。下午下班后吃过晚饭,我再上他家,跟他聊天、学习,看书练字。”

工作中的顾老很威严。据说,只要得空,他喜欢去车间转转。有时候看到顾老过来了,很多人不禁就会紧张,倘若他站工作台边上看自己做壶,一些学徒的手都会发抖。气场是震慑了些,但事实上,顾老不仅会及时给大家指出毛病,还会马上给出解决方法,甚至亲自动手做出效果来给对方看。

可很多人想不到的是,就是这样一位一丝不苟,令晚辈感觉“不可冒犯”的元老级人物,在生活中也有顽皮、童心的一面。

“师母娘养了只猫,是上海的朋友送的波斯猫。猫要吃鱼,当年的条件又不如现在,怎么办呢?刚好有次我和师傅出差到南通,那时正值夏天,路上看见人家的丝网,他就灵光一闪,花了几块钱买下来了。因为家门口不远就是湖,当时一通到底,很广阔,回来后到了下班点他就带着我去给小猫抓鱼,他领我走到浅水处,把丝网撒进湖里,小猫自然口福不浅。”

除此之外,顾老还有个爱好是喜欢盆景。特别是1991年搬进了新家后,场地变大,发挥余地当然也更广了。“那会儿我已经不在他身边了,有一天接到他的电话,让我去帮他弄些雄黄。买好送过去后,我才知道他在院子里动手做了个小池子,想种荷花,但事先一定要消毒。那怎么做呢,先把石灰倒进水里,过段时间后拿掉,换新水;然后铺泥,接着把石灰撒一遍,再铺一层泥,再把雄黄粉撒上去,再铺层土,搞点儿肥料,再铺层土,再把荷花的根种进去……这个过程中他还要布局,中间放多少,边上放多少,这样开出来的花就会如他想象中的画面一样。”

这些看似规矩讲究颇多、甚至让人感到有些不可理喻,又忍俊不禁的日常片段,却是让吴群祥特别受用的“言传身教”,“人人都说师傅的壶做得出神入化。那是因为他对生活有态度、有爱。生活中的点滴琐事无形中会反映出一个人的格调,师傅的‘这一面让我明白什么叫厚积薄发。”

“匠”跟“师” 台阶不好跨

相比现在的人们习惯用各种各样的名头来“包装”自我,潘持平的名片却非常简单,自我介绍仅仅6个字了事—研究员级高工,反面则是对50年从艺心路的总结,同样相当精炼—无奈、兴趣、爱好、责任。

“最开始做这个东西是不情愿的嘛。而且当年做紫砂的人哪像现在这么多?你看近些年做展览、做宣传,走出去的全都是专家、大师!”

“拿地名丁山来说,似乎已经成为了约定成俗的一个词。实际上,三山鼎立,应该叫鼎山;还有团泥,这个名称是有历史记载的:团山出老泥。后来演变为了段泥,至于为什么谁也解释不了。其实像这种没有出处的变化是不应该的,是不尊重历史、没有文化的表现。”

这无形中解释了潘持平对紫砂艺术从“兴趣、爱好”到“责任”的转变——因为比技艺更深厚的是文化底蕴。之所以能看到这些,很大程度上要得益于师傅顾景舟的教诲。

“紫砂的美独特在什么地方?为什么独特?两个字:文化。这是紫砂艺术的根。过去很多老艺人确实是手艺精湛,但在对文化的深层次探究上,做得仍然还是不够。师傅生前有句话让我一直铭记在心,叫‘没文化,学我技;有文化,得我艺。也就是说,技艺不等于艺术。他还说过:‘匠跟师一字之差,但是这是一个台阶,一个不好跨的、不那么容易跨得上去的台阶。这是他的过人之处。”

人生五十“知天命”,在潘持平的印象中,过了这个年龄门槛的师傅很少做花货,个中缘由,有小故事很耐人寻味。

“当时的紫砂厂是国企,由江苏省二轻局主管,一起所属的还有玻璃、搪瓷等门类领域。有一次,二轻局组织这个系统的老艺人、老师傅去无锡参观。以前师傅一直很纳闷,为什么白的搪瓷脸盆要比花的贵。正好在这次的参观中,在无锡陶瓷市场结识了一位老师傅,他就问了这个问题。那位老师傅只是告诉他:‘你去车间一看便知。顺着他的指引,师傅发现在搪瓷脸盆的生产过程中,假如白色搪瓷脸盆上面有刺点,工人就往上面喷一朵花来弥补。这让他很惊讶,我猜很可能是由此他又对紫砂的创作产生了新的触动、启发,所以后来把更多的精力都放在了光货的创作上,或许是想通过一种最质朴的手法,还原艺术的另一种本真。”

大概人们所谓壶如其人,自当如是。