轮渡晚歌

陶灵

重庆境内江河纵横,水网密布,沿江渡口众多,摆渡过江的出行方式应运而生。老重庆城江河沿岸主要以木船作渡船,分为民渡和义渡两种方式。随着轮渡公司的创建、轮渡航线的开辟,码头之间的通行更加便利,轮渡事业也得以发展。抗战期间,轮渡甚至担负起“生命线”的重任,作出了巨大贡献。然而,一座座桥梁飞架两岸,渐渐改变了人们的出行方式,曾经热闹的码头不再喧哗。重庆轮渡,唱响晚歌。

民渡、义渡

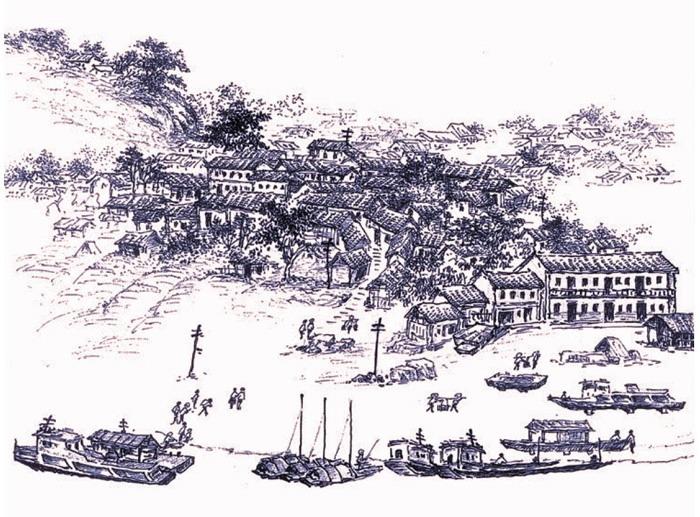

古代川江及各支流、溪河渡口,均为木船和竹筏摆渡。明清时期,老重庆境内的13条河道上有古渡159处;20世纪30年代初期,老重庆城(含嘉陵江朝天门至香国寺段)的川江上有渡口40个,摆渡木船1018只,从业人员达1万多人。

老重庆城渡口摆渡分为民渡和义渡两种,民渡由个体船主设置,过渡需收费,由官方定价。1930年前后,川江渡口航线在洪水期每人收铜钱200文、枯水期100文;嘉陵江渡口航线不分洪水期与枯水期,一律100文,而实际收费要比定价高一倍。

清光绪年间,民渡实行神会制管理。因渡船与水打交道,人们信奉“龙王爷”,便将神会取名为“王爷会”,会首由当地有名望的人士担任,各渡口码头设帮会。1938年,神会制取消,由重庆市社会局组建的重庆市渡船职业公会取而代之,下设9个分会,各渡口码头设支部或小组,负责渡船行业管理。川江航务管理处负责维持渡口及江面秩序,并规定船只的“吃水线”(载重保险线)。

“修桥、铺路、摆义渡”是民间认为积阴德的三大善举,重庆自古便有义渡。义渡是一种纯粹的民间自助公益行为,它由地方民众或官员,以及宗族祠堂、当地乡绅等倡议并募捐,然后用募捐到的资金购置房产或地产出租,再将租金用在建造渡船、支付船工给养与渡船维修等方面,过渡一律不收钱、物。

重庆市大渡口区的行政区划名即与义渡有关。清道光年间,巴县马王乡的一些士绅将购田收租所得置木船两艘,在川江北岸马桑溪设置义渡,过往船只也在此停泊。一时间,商贾云集,车水马龙,形成一个集镇,渡口规模也随之扩大,为沿江数十里之首,人称“大渡口”。

清道光十四年(1834年),重庆南岸海棠溪至渝中储奇门有民渡木船8只,船小客多,由于船主贪载,船翻事故时有发生。于是,巴县县令杨霈发出倡议,太和乡士绅廖春瀛与其弟廖春溶积极响应,捐田租357石、银4712两,建造木船36只,创办海棠溪至储奇门川江义渡航线。该义渡创办时本拟名“廖氏义渡”,但廖氏兄弟不同意,便按地名取名“海棠溪义渡”。义渡成立之初,县署委托地方士绅管理,后设置义渡事务所,制定《重庆海棠溪义渡管理规则》,规定了开渡、收渡时间,洪水期和枯水期的载客人数。海棠溪义渡是当时重庆城最大、最有名的义渡。

1927年,海棠溪义渡管理所购置“汽划子”(煤炭作燃料的蒸汽动力小轮船,俗称“小火轮”)试办客运轮渡,因投资小,购置的“汽划子”载客量有限,加之机器性能差,经常出现故障停渡,开行不久即夭折。

彼时,老重庆的各码头仍由木船作渡船。

轮渡

1937年5月,四川省民政厅长稽祖佑和建设厅长卢作孚联名向省政府建议,开办重庆轮渡航线。12月15日,新任建设厅长何北衡在重庆召集川江航务管理处、市社会局、市驳渡事务所、民生公司等单位负责人,商议筹建“重庆轮渡股份有限公司”,官商合办,省政府出资10万元,川江航务管理处长何静源为轮渡公司筹备处处长,驳渡事务所和民生公司为承办主体,先行开辟储奇门至海棠溪川江过江航线。储奇门和海棠溪是两岸市民过江往来的主要聚集点,运送抗战物资的川黔公路起点也在海棠溪。

1938年1月1日,轮渡公司筹备处向民生公司租用“民约”和“民庆”号轮船,正式开行储奇门至海棠溪轮渡航线。票价分前后舱,前舱铜钱600文、后舱400文;当年7月实行法币后,前舱6分、后舱4分。

1938年2月,轮渡公司筹备处又借用川江航务处“渝平号”轮,拖带驳船,装运汽车过江,成为重庆首个汽车轮渡,两码头之间实现了水陆贯通。6月,筹备处派徐修平、石昌友从武汉购置“飞凤”“新恒大”“慎元”“新江利”4艘蒸汽拖轮,将其改成轮渡,并依次编为1、2、3、4号渡船。7月20日,渝中朝天门至南岸弹子石与渝中朝天门至江北觐阳门2条轮渡航线开辟,8月15日再开渝中望龙门到南岸龙门浩轮渡航线。10月1日,重庆轮渡股份有限公司正式成立,股本金为20万元,其中官股原10万元,抽还5万元后实际为5万元,商股15万元。股东大会选举何北衡为董事长,聘任汪代玺为总经理。

1939年后,重庆轮渡股份有限公司陆续购置10艘蒸汽轮船,编号为5至16号渡船,其中无13和14编号,概因“13”与“石山”谐音,唯恐触礁,“14”又与“失事”同音。新购的10艘轮船,增开朝天门至窍角沱、南纪门至黄桷渡等多条轮渡航线。时至1945年,重庆轮渡股份有限公司已有轮渡船14艘,航线7条,员工594人,每日客运量达5万人次。

随着川江轮渡的迅速发展,海棠溪义渡在1941年停办,廖氏兄弟捐赠的义渡、田产,移交重庆市和巴县作教育事业基金,渡船捐给了海棠船业公会。

发展

抗战期间,为躲避日机轰炸,疏散市民过江,轮渡作出了重大贡献,仅1938年10月至12月,载客量就达102万余人次,其中储奇门至海棠溪轮渡线达45万余人次。1939年,在“5.3”“5.4”大轰炸中,储奇门码头轮渡趸船被炸,1名水手死亡,数10名乘客和船员受伤,但并没有阻挡这条“生命线”的正常运行。

重庆成为战时首都后,外来人口猛增,市民乘坐轮渡的需求越来越大。1943年2月,重庆轮渡股份有限公司为寻求发展,将官股5万元作价20万元转让给民生公司,改官商合办为完全的商办企业。民生公司总经理卢作孚接替何北衡兼任董事长,民生公司职工张澍霖担任总经理。民生公司加上原持有的股份,已占到重庆轮渡股份有限公司88.3%的份额,重庆轮渡股份有限公司实际上成了民生公司的一个分公司。自此,民生公司积极添购多艘新船,购置的“民润号”轮有76马力,可载客160人,是老重庆当时最大的轮渡船。

1945年1月1日,新成立的一家私营公司——渝工轮渡股份有限公司,购置一艘木炭轮船,命名“渝工1号”,开始经营渝中临江门至江北香国寺过江航线。这家轮渡公司由卢建人在1942年开始筹组,后因资金不足停办。1943年,李进痴联络香国寺码头渡船帮出资,继续筹办,于1944年5月正式成立,李进痴任总经理。到1946年时,该公司股本金为1200万元,有股东185名,轮渡船5艘,轮渡航线2条,员工100多人。

抗战胜利后,国民政府机关、企事业单位和大中学校纷纷迁返武汉、南京、上海等地,渡江人次骤减,而物价却暴涨。1946年6月,轮渡票价前舱涨为180元、后舱140元;1948年1月开始,不再分前后舱,一律3000元。1949年1月,货币改金元券后,票价为1元,5月上涨到14000元。1939年至1949年,老重庆城轮渡票价涨了约35次。

两家轮渡公司运行成本急剧增长,出现严重亏损。1947年,重庆轮渡股份有限公司卖掉轮渡船3艘,裁员200多人,以渡难关。不久,渝工轮渡股份有限公司卖掉轮渡船1艘,以偿还亏损造成的债务。

1949年11月,两家轮渡公司共有轮渡船15艘,轮渡航线7条。

辉煌

1952年6月,重庆轮渡股份有限公司与渝工轮渡股份有限公司合并为公私合营企业重庆轮渡公司,轮渡航线11条,职工460多人。

由于两家公司留下来的轮渡船使用年限已久,原来购置的又多是一些旧船,多数船壳开始腐蚀破损。渝工轮渡股份有限公司的渡船全是木炭轮,锅炉燃料为木炭,没有煤炭易于燃烧,且机舱狭窄,通风差,温度高,时有煤气中毒事件发生。于是,重庆市人民政府投资50亿元(旧币,约50万元),用于重庆轮渡公司建造新渡船。当时,国内还不能自主生产船用主机,也不可从国外进口,重庆市公用事业管理局遂调来一批公交汽车上报废的柴油引擎,将其改作船用主机。

新船由童正迁、童思进设计,重庆艺华机器厂修理和组装柴油引擎,船壳为木质,在白沙沱组织木工建造。1953年,10艘汽车柴油引擎改建的木壳轮渡船投入使用,船长18米,马力50匹,载客110人。1961年7月13日8点5分,411号轮渡船在航行中突然左机熄火,驾驶员明宗贵违规单机航行,并坚持从朝天门渡口载客驶向南岸弹子石。当天,江水上涨,水流湍急,单机马力明显不足,在停靠趸船时,船没稳住,顺水下流。航行中的507号轮渡船见状施救,但因措施不当,撞在411号左舷尾部,411号当即向右翻沉,致使121人落水遇难,5人受伤。

这次事故引起重庆市人民政府高度重视,随即增加投资,更新渡船。重庆轮渡公司为此得到较大发展,添置轮渡船,增开航线,几年后轮渡船增至28艘,航线13条,职工960多人,全年客运量达3980多万人次。

经过20多年的发展,到1985年时,重庆轮渡公司有轮渡船36艘,已由当初烧煤炭的蒸汽“小火轮”,全部发展为内燃机轮船,经营航线19条,平均每天乘客量超过10万人次。

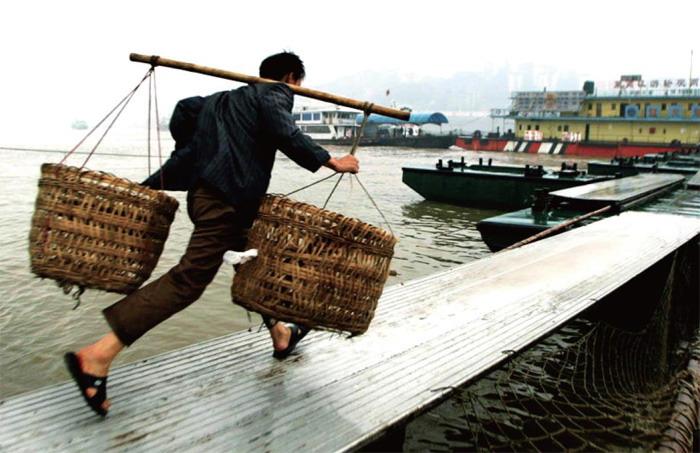

20世纪80年代和90年代初,是重庆轮渡公司最辉煌的时期。朝天门码头轮渡船每天早上5点多开班,不到10分钟发出一个航次,晚上10点收航,即使是4个人检票,也忙不过来。望龙门至龙门浩的轮渡船,除本轮装满乘客外,还要拖绑一条驳船载客,只有这样才能满足市民的过江需求。

衰落

1980年7月1日,重庆第一座长江公路大桥建成通车。30多年来,重庆境内的川江及各支流、溪河上已建起近1万多座大小桥梁,重庆因此被誉为“中国桥都”。渐渐地,重庆市民习惯了坐着公交车从桥上到达彼岸的生活方式,曾经人声鼎沸的轮渡码头开始冷清下来,很多轮渡航线因无人乘坐而停航。

2010年,重庆主城过江轮渡船还剩4艘,航线还有2条。如今,只剩下一艘轮渡船,一条渝中朝天门至南岸野猫溪至江北嘴的三角航线,半小时一班,每班最多也就10来个乘客,而当轮渡船从朝天门返回野猫溪和江北嘴时,基本上都是“放空”。重庆轮渡,唱响晚歌。

三峡库区蓄水后,一些原本可以涉水而过的溪沟、山涧或建有小桥的地方,变得水深面宽;加上沿江乡村部分道路被淹,复建的移民路远离江边,三峡库区交通主管部门和当地乡镇政府便在一些回水湾、山梁间的河面,设置小型机动轮渡船和进城顺江轮渡航线,以方便库区居民。这些轮渡资金来自移民补偿、地方财政补助和当地群众自筹,也分民渡和义渡:民渡由个体船户经营,过渡收费;义渡则由区县渡口管理所管理,免费过渡。

川江轮渡,在三峡库区成为一种方便当地居民的公共服务设施。

(作者系重庆市文史研究会会员)

(实习编辑:田荻)