鲁迅与胡秋原惺惺相惜始末

裴高才

鲁迅与胡秋原相差近30岁,生平虽未谋面,但他们均亲闻或亲历了五四运动和大革命的风雨,都服膺“俄国马克思主义之父”普列汉诺夫的文艺观。他们的求学经历也十分相似:鲁迅先学采矿,复留日学医,后弃医从文,一跃成为文坛巨匠;胡秋原少年立志科技报国,在武昌大学(今武汉大学)习理工,后留学日本,在早稻田大学求学,因热衷文学写作与编译名著而异军突起,成为享誉文坛的“自由人”。

受《狂人日记》启蒙

1919年春,少年胡秋原入读湖北黄陂县城乙种商业学校,通过阅读《新青年》《新潮》等书刊接受启蒙。这一年,胡秋原在《新青年》上第一次阅读鲁迅的小说《狂人日记》。胡秋原对小说中“吃人”的现象十分好奇,还就此与父亲探讨。

大革命期间,胡秋原接受朱执信“求学应如马克思,做人应学尼采”之信条,从而服膺普列汉诺夫唯物史观。大革命失败后,胡秋原受鲁迅的影响,弃理从文,转入武大文学系,开始系统研究鲁迅的小说、杂文等。他认为,“文学革命”标志性的小说《狂人日记》是“五四”时代精神的号角,鲁迅笔下的“狂人”不仅苦口婆心地规劝人们“去掉吃人的心思”,还寄希望于人类的“进化”,揭示了人道主义须与进化论相结合的哲学命题。

随着白色恐怖接踵而至,胡秋原成了追捕对象。在陈望道教授的帮助下,胡秋原来到上海,插班进入复旦大学中文系,并用笔名“胡秋原”代替本名“胡业崇”。

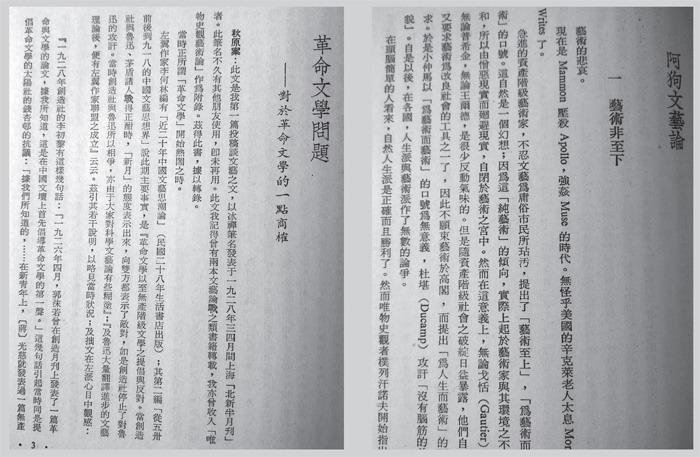

见证“革命文学”论战

1928年,胡秋原到达上海时,正值“革命文学”论战时期,创造社、太阳社等围攻鲁迅、茅盾,他亲眼见证了这场充满火药味的笔战。

1926年5月16日,郭沫若在《创造》月刊发表《革命与文学》一文,倡导文学就是革命,批评一切“非革命”的文学家和文学作品,拉开了“革命文学”论战的大幕。1927年10月21日,鲁迅在上海《民众旬刊》发表《革命文学》一文,直击当时革命文学运动出现的怪状。1928年1月28日,鲁迅在《语丝》周刊发表《文艺和革命》,通过实证分析,着重阐发了文艺和革命关系的问题。在鲁迅看来,中国有着特别的国情,中国的革命家和文学家是分开的,鲁迅“不相信文艺的旋乾转坤的力量”。

“革命文学”主将冯乃超批评鲁迅“是常从幽暗的酒家的楼头,醉眼陶然地眺望窗外的人生”。鲁迅则奋笔疾书《“醉眼”中的朦胧》,讽刺革命文学家之“艺术的武器”与非革命文学家(国民党)的“武器的艺术”如出一辙。紧接着,《太阳》《我们》等刊物,集中火力攻击鲁迅是“时代落伍者”“封建余孽”“法西斯蒂”式的“二重反革命”。对这些无端攻击,鲁迅都给予了义正词严的回击。

追寻足迹赴日留学

在复旦大学中文系研究文艺的胡秋原经过冷静思考,认为自己作为这场笔战的亲历者,有责任从客观的立场表达自己的看法。1928年3月20日,他写下《革命文学问题》,表达“艺术并不是宣传,文艺不是阶级的武器;而伟大的文艺家,当是革命的先驱”等观点。

文章称“革命文学”的喊声“甚嚣尘上”,“革命文学”的作品“风起云涌”,“革命文学”的形式与内容不免有“革命八股”之嫌。文章批评“不先将鲁迅打倒,革命文学就提倡不起来”的观点。继而,他阐述“革命与文学并非不可分离、也非风马牛不相及”的观点,既力挺鲁迅,又有自己的看法,并吁请中国的“革命文学家”,以“十月革命”的文学家为榜样,打造符合中国实际的革命文学作品。

胡秋原以“冰禅”的笔名将这篇文章投寄给《北新》杂志。文章引经据典、观点独到,在《北新》杂志第2卷第12号发表。文章一炮而红,多家杂志转载,更加激发了他读书著文的热情。很快地,他又写成《文艺起源论》一文,投寄给《北新》杂志。几天后,胡秋原接到了《北新》的采用通知,并约他会面。

《北新》老板李小峰惊讶地发现,胡秋原是一位风华少年。约胡秋原面谈,还有一个缘由,即鲁迅称赞胡秋原的《革命文学问题》,专门责成李小峰打听作者消息,希望胡秋原今后多供稿。胡秋原没想到能够得到文坛巨匠鲁迅先生的抬爱,直言一直敬佩鲁迅的文品和人品,并请李老板代为转达对鲁迅的敬意。

1929年,胡秋原追寻鲁迅的足迹赴日留学,次年考入日本早稻田大学。留日期间,在翻译日文原著时,他常将自译稿与鲁迅的译本相对照,收获颇丰。胡秋原还在日本完成了70万字的《唯物史观艺术论——普列汉诺夫及其艺术理论》文艺理论专著,他称:“(普氏的)哲学与文学的理论遗产,是世界科学社会主义文献之最高峰,列宁氏也称颂不止。”鲁迅也十分赞赏普列汉诺夫的艺术理论,认为其艺术理论著作,“不愧为建立马克思主义艺术理论,社会学底美学的古典文献”。

提倡“自由的文学”

“九一八”事变后,胡秋原毅然放弃留日学业,决心留沪著书抗日。在看到鲁迅发表的《“民族主义文学”的任务和命运》时,胡秋原在自己创办的《文化评论》的发刊词《真理之檄》中应和鲁迅,提出“在政治上抗日,在思想上自由”的宗旨,指出今后的文化运动在批判封建意识形态之残骸与变种、批评各种帝国主义时代的意识形态的同时,“更必须彻底批判这思想界之武装与法西斯蒂的倾向”。他还在《阿狗文艺论》一文中,对民族主义文艺运动进行了猛烈的抨击。

胡秋原以“自由人”自况,提倡“自由的文学”,“文学与艺术,至死也是自由的,民主的”。由于胡秋原自称是“马克思主义的自由主义”,与国民党“御用文人”的自由主义本质不同,国民党支持的《社会新闻》视其为国民党的公敌。胡秋原与左联也有所异同,因而也受到左联吹毛求疵的挑剔和无情的攻击。瞿秋白发表《“自由人”的文化运动》,攻击胡秋原。冯雪峰以左联的名义,向胡秋原发出开战的《公开信》。至此,一场“文艺自由论辩”开始正面交锋。

鲁迅对胡秋原运用普列汉诺夫的文艺观剖析中国文坛现象十分赞赏,在他看来,此次论争不是马克思主义文艺观和自由主义文艺观的根本对立,而是怎样处理革命的优先性和文学本身的独立性问题,这是可调和的,左联应团结胡秋原,而非攻击。论辩的前10个月,作为左联精神领袖,鲁迅罕见的三缄其口。夏衍在《懒寻旧梦录》中回忆,这场“论争开始时,鲁迅、茅盾都没有参加”。

鲁迅赠送照片

在“文艺自由论辩”激烈之时,原左联成员苏汶(杜衡)于1932年7月发表了题为《关于“文新”与胡秋原的文艺论辩》的文章,为胡秋原鸣不平。一石激起千层浪,瞿秋白发表《文艺的自由和文学家的不自由》,声称文艺永远是“政治的留声机”,矛头直指胡秋原和苏汶。紧接着,苏汶发表《“第三种人”的出路》,讽刺左联“左而不作”。

1932年7月,胡秋原的巨著《唯物史观艺术论——普列汉诺夫及其艺术理论》正式出版,文坛泰斗陈望道感慨道:“如此宏幅巨篇,岂是左联的几篇文章能攻得垮的!”鲁迅看到胡秋原的新著后,颇感欣慰,但遗憾书中没有一幅普列汉诺夫的照片。为此,鲁迅拿出一位苏联朋友赠予他的普列汉诺夫照片,翻拍后委托冯雪峰亲手转交给胡秋原,以示友善与器重。

鲁迅在政治上与左联保持一致,但在文艺观上,仍保持着相对独立性,他赞赏胡秋原:接受和运用普列汉诺夫的文艺思想,尊重文学创作自身的规律,辩证地看待文学的社会政治功能,尊重作家的个性与创作自由。在冯雪峰的一再要求下,鲁迅发表了《论“第三种人”》。与瞿秋白、冯雪峰不同,鲁迅的文章作了善意的劝导,他批胡也仅仅是象征性的,如《论“第三种人”》从标题到内容都是“第三种人”,而没有“自由人”或“胡秋原”字样。

与此同时,鲁迅把胡秋原与托派严格区分开来。胡秋原曾向笔者亲口证实:“鲁迅从来没有积极反对文艺自由。鲁迅的原话‘发现了文艺自由论是指我,‘杀尽共匪说的论客系指给鲁迅写信的托派陈(其昌)仲山。鲁迅并没有说过我参加托派。所谓托派,其正式名称为‘共产党反对派。即是说,‘托派本身是共产党员。我由于未参加过共产党,所以无从做托派,也不曾单独加入托派。当然,我认识许多托派的人,但并无组织上的联系。思想上也从未受过托派的影响。”

鲁迅力挺“自由人”

经过一年多的文艺论战,张闻天下达了“休兵令”。1932年11月3日,张闻天在中共中央机关报《斗争》第30期发表《文艺战线上的关门主义》,一针见血指出左联的错误:“第一,表现在‘第三种人与‘第三种文学的否认;第二,表现在文艺只是某一阶级‘煽动的工具‘政治的留声机的理论。”张闻天着重提出正确对待革命的小资产阶级的文学家的问题,以实现广泛的革命的统一战线。

随后,冯雪峰发表《关于“第三种文学”的倾向与理论》,明确指出不应将胡秋原、苏汶等视为敌人,而“应看作与之同盟战斗的帮手”,这与鲁迅《论“第三种人”》中“一同前进”的观点相同。胡秋原认为,张闻天第一次创造性地提出“第三种文学”这一名称,经冯雪峰系统阐述而载入史册。无疑,这丰富了中国现代文化史上关于文艺自由论的内容。

正当论辩双方准备收兵之际,左联的领导人之一周起应,突然杀了个“回马枪”。他组织人马创办《现代文化》,其创刊号就是“批判胡秋原专号”。该专号批判胡秋原有关文学、历史与国际问题,并用一首白话诗对胡秋原进行人身攻击。

1932年11月15日,周起应主编的左联机关刊物《文学月报》,发表署名“芸生”的白话诗《汉奸的供状》,讽刺胡秋原。诗云:“现在我来写汉奸的供状。据说他也姓胡,可不叫立夫。”(胡立夫,“一二八事变”爆发,日军侵占上海闸北时的汉奸——作者按)被莫名其妙戴上“汉奸”的帽子,这是胡秋原不能容忍的,他立即发表一首语体诗,嘲骂对方。

冯雪峰认为周起应、芸生等人的做法有悖于张闻天的指示,便令其公开纠错。周起应不仅不收兵,反而得寸进尺,冯雪峰、周起应因此翻脸。随后,冯雪峰同住在鲁迅家中的瞿秋白谈起此事,得到瞿的支持。鲁迅也认为这是横暴的流氓作风,当即表示以个人的名义出面公开纠正。

12月10日,鲁迅写信给周起应。该信后来发表在《文学月报》上,即《致〈文学月报〉编辑的一封信》。鲁迅的文章指出:“我对于芸生先生的一篇诗,却非常失望。这诗,一目了然,是看了前一期的别德纳衣的讽刺诗而作的。然而我们来比一比罢,别德纳衣的诗虽然自认为‘恶毒,但其中最甚的也不过是笑骂。这诗怎么样?有辱骂,有恐吓,还有无聊的攻击:其实是大可以不必作的。”后来,此文更名为《辱骂和恐吓决不是战斗》。

作为左联的旗帜人物,鲁迅公开“袒护”论敌胡秋原,这令左联的一些人愤愤不平。周起应先在《文学月报》上为自己辩护,后又通过《现代文化》发表了首甲、方萌、郭冰若、丘东平4位党员的联名文章《对鲁迅先生的<恐吓和辱骂决不是战斗>有言》,声称鲁迅“带上了极浓厚的右倾机会主义的色彩”,是“戴白手套的革命论”。

在鲁迅家中避居的瞿秋白看到联名文章后,写下《鬼脸的辩护——对于首甲等的批评》,公开批评了首甲等人,肯定并进一步阐明了鲁迅的正确意见。

难忘世纪情缘

1936年10月19日,鲁迅逝世。消息传到欧洲,巴黎侨界在巴黎大学为鲁迅举办了隆重的追思会。旅欧的胡秋原会同旅法名士吴康、陈士文、王子云、方振武与陈铭枢等相继致辞。胡秋原从6个方面追忆鲁迅在文艺上的不朽事业:

我只谈谈鲁迅先生在文艺上的事业。第一,他是一贯以写实主义作风,描写中国旧社会的一个最伟大的作家。第二,他是介绍外国(欧洲、日本、苏联)文学到中国最初人物之一,同时也是成就最大的一人。第三,他是介绍东西文艺理论和批评著作到中国最初的一人,也是功绩最大的一人。第四,他是中国无产阶级文学提倡者之一。他介绍了许多无产阶级作品及理论到中国,在今日民族危机日深之日,他就特别起来提倡民族革命战争的大众文学。第五,他不仅是一位伟大的作家,同时也组织过若干文学团体和刊物来指导青年,训练新的作家。第六,多年来鲁迅先生在他的杂感中用极深刻痛烈的笔调揭发一切黑暗,鼓励一切光明。鲁迅先生曾对一个向他问出路的青年说过:第一要生存,第二要温饱,第三要发展。这话可以说是对中国民族说的。因此我们在纪念鲁迅先生的时候,就不要忘记为中华民族的生存幸福和发展而斗争,为全人类的幸福和发展而斗争。

胡秋原到台湾后,一直铭记与鲁迅的忘年神交之情。他曾在台湾《自由报》发表《在唐三藏与浮士德之间》,谈及自己与左联的论争始末。曹聚仁读后,赞其“于今真见为人敌,君是常山赵子龙”。在他们神交半个世纪后的1969年1月,胡秋原在《中华杂志》上发表了回忆性文章《关于一九三二年文艺自由论辩》。

1989年,陈漱渝在《团结报》上发表《张闻天·鲁迅·胡秋原》,公正客观地评价半个多世纪前的文艺论战。胡秋原读后,深感欣慰,责成《中华杂志》于1989年2月转载。

(责任编辑:陈科龙)