战略联盟中关系控制与联盟类型对联盟绩效的影响研究

乐琦 李建媛 蒋峦

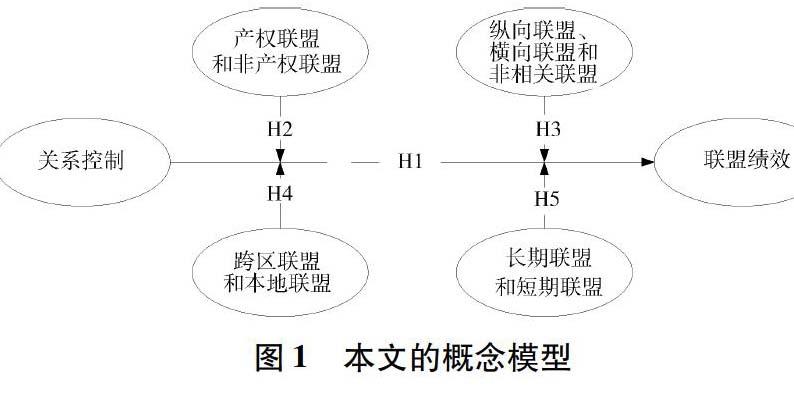

摘要:基于中国境内141个企业战略联盟样本,首先验证了在中国情境下战略联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用,在此基础上检验了联盟类型对关系控制与联盟绩效关系的调节作用。结果表明:与产权联盟相比,非产权联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与横向联盟和非相关联盟相比,纵向联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与本地联盟相比,跨区联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与短期联盟相比,长期联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大。

关键词:战略联盟;关系控制;联盟类型;联盟绩效

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2016.08.19

中图分类号:F2764 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2016)08-0085-03

引言

随着竞争环境动态性的不断加剧,组建战略联盟是企业实现快速市场扩张和增强竞争力的重要途径。然而,有相当多的企业战略联盟最终以“不欢而散”甚至“反目成仇”为结局。Hoetker、龙勇等学者均强调,选择并实施合适的联盟控制方式是企业实现联盟预期目标的关键因素[1,2],其中一个关键的作用机制正是联盟合作过程中的关系控制机制。McEvily、Poppo和Schreiner等学者针对联盟中的信任、信息共享、沟通和目标共享等在内的关系控制在联盟中的作用机制进行了实证研究并证实了关系控制对联盟绩效的积极作用[3~5]。在此基础上,部分学者进一步对关系控制与联盟绩效进行了探讨:Schilke、Lavie、陈莹等主要从联盟内部着手,包括资源基础理论和组织学习理论等视角,分析关系控制对联盟绩效的作用机制及其影响因素[6~8];Poppo、Collet和华幸等则从产业组织理论以及社会网络理论等视角探讨联盟外部环境因素对关系控制与联盟绩效关系的影响[9~11]。

然而,现有研究虽然有部分探讨了关系控制与联盟绩效关系的调节变量,但尚未有足够的实证成果揭示关系控制在不同联盟类型中的差异。而组织惯性和管理传统会使企业在联盟时采取较为类似的控制方式和控制程度,但对于企业管理者来说,在进行不同的联盟合作时,都实施同样程度的关系控制是否能够获得同样的联盟绩效是值得思考的。因此,本文试图在前人研究基础上,进一步探讨不同类型的联盟中关系控制与联盟绩效的差异以及联盟类型对于关系控制与联盟绩效关系的调节效应。

1理论与假设

11关系控制与联盟绩效

Poppo等提出的关系控制机制包括了信任、信息共享、沟通以及目标共享等[4]。信任作为一种自我约束的非正式保护机制,有利于降低谈判和协商过程中的交易成本,进而提高协同合作的效率。高程度的信息共享和充分的沟通能够通过分享和开发专有知识以及增加协作任务中参与人员的互动程度,从而帮助联盟中的企业识别价值创造的机会,进而形成有利于实现联盟绩效的决策。联盟企业目标共享可以缓解联盟合作与竞争之间的紧张关系,进而对联盟绩效产生促进作用。基于此,本文首先提出如下假设:

H1:战略联盟中关系控制对联盟绩效具有显著的积极作用。

12联盟类型1的调节效应:非产权联盟与产权联盟

按照Lavie等学者的观点,战略联盟基于组建的方式可以分为产权联盟和非产权联盟[7]。从交易成本视角来看,产权联盟中的机会主义风险一定程度上已经被资产或股权所约束,所谓“荣辱与共”,双方存在着共同的利益目标,因此合作伙伴之间的关系机制在某种程度上属于“锦上添花”。而在非产权联盟中,由于双方的合作主要由合同来约定。而合同能否产生作用关键在于签订合同的条件是否仍然有效。而对于转型期的中国,企业所面临的竞争环境变化越来越快,环境不确定性越来越高,因此,合同的有效性可能随时会由于环境因素的变化而被限制。此时,关系的作用可能会更为凸显。研究表明,具有良好关系尤其是处于一个“圈子”中具有良好私人关系的企业和企业家,某些时候可能会为了集体或长期利益而牺牲短期的个体利益[12]。因此,如果存在合理的高水平关系控制机制,譬如联盟企业尤其是双方高层之间充分的沟通协调以及更紧密的战略目标协同,则有可能以更有效的方式维持合作,进而实现长期的双方共赢而不是短期的单方面“损友利已”。因此,本文提出以下研究假设:

H2:在中国,非产权联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用比产权联盟中更有效。

13联盟类型2的调节效应:纵向联盟、横向联盟与非相关联盟

基于联盟企业之间不同的业务合作关系可以将战略联盟划分为纵向联盟、横向联盟和非相关联盟[13]。纵向联盟中,企业间的合作体现在价值链的资源整合上。而价值链活动中的有效联结,需要信息的及时传递和共享。关系作为一种非正式机制,在传递信息方面天然就具有比正式官僚机制更好的优势。同时由于中国企业所面临的环境动态性强度越来越高[14],短期内的环境或条件变化可能很难在之前的联盟合作合同中详尽描述,因此,具有更强灵活性的关系控制机制在很多时候更能够发挥这种适应环境的作用。而在横向联盟中,由于双方实质仍然处于竞争状态,短期内的共同利益无法绝对地消除机会主义行为。因此,这就从根本上降低了横向联盟合作过程中伙伴间关系所能产生的积极作用。而在非相关联盟中,关系所能产生的作用会由于合作双方原先处于不同的行业,因此在知识共享以及信息沟通方面所能产生的效果会受到限制。因此,本文提出以下研究假设:

H3:在中国,关系控制对联盟绩效的积极作用在纵向联盟中会更强,横向联盟中次之,非相关联盟中最弱。

14联盟类型3的调节效应:跨区联盟与本地联盟

国外关于跨区域联盟的研究主要集中于跨国联盟中,主要从国家间的文化和制度差异探讨国际间联盟合作时的控制方式与绩效。中国国内区域市场分割导致不同区域的制度环境存在相当大的差异,蓝海林和皮圣雷提出中国企业的本土跨区域扩张战略在市场分割条件下甚至可以看成是“跨国”战略[15]。从制度理论的视角来看,与本地的企业联盟相比,企业在与不同区域的企业进行联盟合作时,更积极的沟通和互动有助于更好了解不同区域的行业相关政策、规则以及文化,有助于企业获得外部合法性,从而更有利于联盟运营过程以及联盟目标的实现。同时,按照陈维政和任晗解析的中国的“人情关系”,跨区域合作时,最先需要解决的其实就是非“熟人”之间的信任不足问题,这种信任不足既可能表现在企业管理者之间,也可能表现在合作双方的员工之间[16]。此时,高程度的目标共享以及充分的沟通机制能够有效降低这种陌生带来的低效率。因此,本文提出以下研究假设:

H4:与本地企业组建的联盟相比,跨区域联盟中关系的积极作用更大。

15联盟类型4的调节效应:长期联盟与短期联盟

按照合作时间的长短,可以将战略联盟分为长期联盟和短期联盟。从组织学习理论的角度来看,长期合作能够带来的知识传递和知识吸收的效率更高,学习效应会更显著[17]。此时,更良好的关系有助于双方的沟通和信息共享,有时在非正式场合的频繁沟通可能促发更多的创新。而在短期联盟中,由于双方合作时间尚短,企业间还存在一定的文化和制度差异,人员之间也存在工作习惯和工作语言上的不同,因此,加强关系机制的建立和推进,可能难以实现显著的合作效果。然而,即使作用不够凸显,这个阶段的关系建立仍然是具有一定积极效应的,并且从长远看它是实现联盟预期目标所必须的。因此,提出以下研究假设:

2样本与变量

21样本

本文通过问卷调查获取一手数据进行大样本的实证分析,调查对象主要为中国境内拥有联盟合作经历或正处于联盟合作过程中的企业,包括占股10%以上的合资企业以及三年以上的长期合同等。调查共发放问卷468份,回收问卷198份,剔除信息缺失过多以及明显填写随意的无效问卷57份,共获得有效问卷141份,有效问卷率为3013%。

22变量

221关系控制(IG)

参考McEvily和Marcus的研究[3],将关系控制分为信任、信息共享、沟通、目标共享4个维度进行测量,包括是否考虑合作伙伴的利益?能否理解伙伴并及时予以协助?能否与合作伙伴相互提供所需的信息资料?能否与合作伙伴互相提醒可能存在的问题和变化?能否主动征询合作伙伴的意见和建议?是否有专门的部门或人员负责沟通和协调联盟各项事项?是否与合作伙伴有着良好的沟通环境?与合作伙伴的冲突是否可以有效解决?能够与合作伙伴主动分享之间的目标与计划?是否与合作伙伴具有长期的共同目标和计划?等题项。各维度的指标均通过信度和效度检验。

222联盟绩效(AP)

本文参考Lavie等的研究[7],用主观性判断的方法对联盟绩效进行测量,包括对联盟合作情况是否满意,是否续签合作协议,是否实现预期战略目标,是否对知识和技术共享感到满意等题项。变量通过信度效度检验。

223联盟类型

①AT_E:按组建方式划分为产权联盟和非产权联盟。产权联盟为0;非产权联盟为1。②AT_H & AT_V:按联盟企业之间的业务关系划分为纵向联盟、横向联盟和非相关联盟,因此设置两个虚拟变量。当为横向联盟时,AT_H=1,AT_V=0;当为纵向联盟时,AT_H=0,AT_V=1;当为非相关联盟时,AT_H=0,AT_V=0。③AT_R:按联盟合作企业的总部是否处于同一个地级市来划分。本地联盟为1,跨区联盟为0。④AT_T:按联盟企业的合作时间或合约时间是否超过5年来划分长期联盟和短期联盟。长期联盟为1,短期联盟为0。

224控制变量

①OWN_S & OWN_P:根据企业的股权结构,受访企业可以分为国有及国有控股、私有及私人控股以及其他。因此,设置两个虚拟变量OWN_S和OWN_P。当为国有及国有控股企业时,OWN_S=1,OWN_P=0;当为私有及私人控股时,OWN_S=0,OWN_P=1;非上述两种类型企业,则OWN_S=0,OWN_P=0。②IND:根据受访企业所在行业设置行业虚拟变量。当受访企业为制造企业时,IND=1;否则IND=0。③SIZE:根据受访企业的总资产大小设置规模虚拟变量。当受访企业的总资产在10亿元以上,则SIZE=1;总资产低于10亿元的企业,则SIZE=0。

3分析与结果

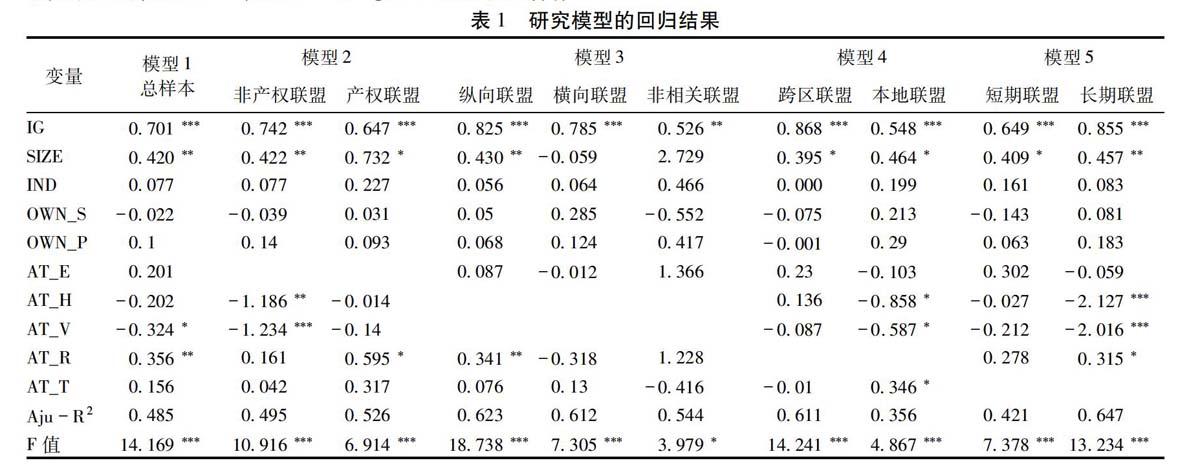

为了检验联盟类型对关系控制与联盟绩效关系的调节作用,本文参照温忠麟等提出的方法,当自变量为连续变量,而调节变量为分类变量时,采用分组回归的方法,通过检验分类样本中的系数及显著度来检验是否存在调节效应[18]。因此,本文按不同联盟类型对总样本进行分类,分样本进行回归,结果见表1。从模型1的回归结果可以看出,在总体样本中,关系控制与联盟绩效的回归系数为0701,呈显著的正相关关系,研究假设H1获得支持。

从模型2的回归结果可以看出,产权联盟和非产权联盟的两组回归方程的F值均通过显著性检验,产权联盟组中关系控制的系数为0647,非产权联盟组中关系控制的系数为0742。两组中的关系控制的系数均显著为正,表明关系控制与联盟绩效均存在显著正相关关系,并且关系控制对联盟绩效的积极作用在非产权联盟中比在产权联盟中更强。因此,假设H2获得支持。同样,从模型3的回归结果可以看出,纵向联盟和横向联盟以及非相关联盟三组样本中,模型的F值均通过显著性检验,关系控制的回归系数均显著为正,其中,纵向联盟中的系数最高,为0825,大于横向联盟中的系数07851,非相关联盟中的系数最小,为0526。表明关系控制在三组样本中与联盟绩效均正相关,但在纵向联盟中表现出更大的积极作用,而在非相关联盟中的积极作用最小。假设H3获得支持。从模型H4的回归结果可以看出,关系控制的系数在跨区联盟中为0868,大于本地联盟中的系数0548,说明关系控制在跨区域联盟中比本地联盟中更有效。假设H4也获得支持。模型5回归结果中,短期联盟和长期联盟中关系控制的回归系数均显著为正,表明在两组联盟中关系控制均对联盟绩效具有正向作用,但在短期联盟中关系控制的系数0649小于长期联盟的0855,说明与短期联盟相比,关系控制在长期联盟中具有更大的积极作用。假设H5也获得支持。

4结论与局限

以中国境内141个企业战略联盟为实证样本,本文首先验证了在中国情境下战略联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用。在此基础上,进一步分析并检验了联盟类型对关系控制与联盟绩效关系的调节作用。具体结论为:与产权联盟相比,非产权联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与横向联盟和非相关联盟相比,纵向联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与本地联盟相比,跨区联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大;与短期联盟相比,长期联盟中关系控制对联盟绩效的积极作用更大。研究结果进一步丰富了联盟控制领域的研究,同时也为企业管理层在联盟合作过程中制定联盟控制策略提供了有益参考。尽管本文获得了上述有价值的研究结论,但在诸如变量间的非线性关系考察、基于时间序列的数据或采用典型案例的长期跟踪研究以及联盟绩效测量时对双边或多边绩效的考量等方面有待进一步研究。

参考文献:

[1]Hoetker G, Mellewigt T. Choice and Performance of Governance Mechanisms:Matching Alliance Governance to Asset Type[J].Strategic Management Journal, 2009, 30: 1025-1044.

[2]龙勇,王炳杨. 基于产业角度对联盟风险以及联盟治理机制的研究[J]. 软科学,2011:1-6.

[3]McEvily B, Marcus A. Embedded Ties and the Acquisition of Competitive Capabilities[J]. Strategic Management Journal,2005,2611:1033-1055.

[4]Poppo L,Zhou K, Ryu S. Alternative Origins to Interorganizational Trust:an Interdependence Perspective on the Shadow of the Past and the Shadow of the Future[J]. Organization Science,2008,191:39-55.

[5]Schreiner M, Kale P, Corsten D. What Really is Alliance Management Capability and How does It Impact Alliance Outcomes and Success?[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30: 1395-1419.

[6]Schilke O, Cook K.Sources of Alliance Partner Trustworthiness: Integrating Calculative and Relational Perspectives[J]. Stragetic Management Journal, 2015, 36: 276-297.

[7]Lavie D, Haunschild P, Khanna P. Organizational Differences, Relational Mechanisms and Alliance Performance[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33:1453-1479.

[8]陈莹,武志伟,关系认知与环境动态性对联盟企业间关系公平的交互影响研究[J]. 软科学,2014,10:51-55.

[9]Poppo L, Zhou K, Li J. When can You Trust “Trust”? Calculative Trust, Relational Trust, and Supplier Performance[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37:724-741.

[10]Collet F, Philippe D. From Hot Cakes to Cold Feet: A Contingent Perspective on the Relationship between Market Uncertainty and Status Homophily in the Formation of Alliances[J]. Journal of Management Studies, 2014, 5: 406-432.

[11]华幸,蒋峦. 非产权联盟治理方式与联盟绩效的关系研究[J]. 科技管理研究,2013,16:48-52.

[12]罗家德. 关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象[J]. 管理学报,2012,2:165-171.

[13]徐亮,龙勇,张宗益. 关系资本对联盟治理结构影响的研究:基于交易成本的观点[J]软科学.2008:32-37.

[14]乐琦,蓝海林. 并购后控制与并购绩效的关系研究:基于合法性的调节效应[J]. 管理学报,2012,92:225-232.

[15]蓝海林,皮圣雷. 经济全球化与市场分割性双重条件下中国企业战略选择研究[J]. 管理学报, 2011, 8: 1107-1114.

[16]陈维政, 任晗. 人情关系和社会交换关系的比较分析与管理策略研究[J]. 管理学报, 2015, 6: 789-798.

[17]谢恩,苏中锋,李垣. 基于联盟风险的战略联盟控制方式选择[J]管理工程学报.2009:1-5.

[18]温忠麟,侯杰泰,张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37( 2): 268-274.

(责任编辑:李镜)