用勤奋“玩转”音乐人生

宋缨芮

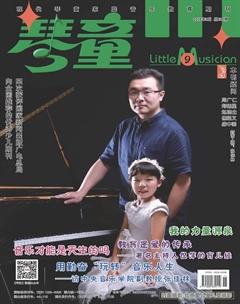

张佳林 合作钢琴家,音乐撰稿人,中央音乐学院副教授,硕士研究生导师。出生于北京的音乐家庭,自幼随李斐岚老师学习钢琴,10岁起就读于中央音乐学院钢琴专业,先后师从朱虹、应诗真、李民、周广仁、陈比纲、胡适熙等教授。1999年毕业于中央音乐学院钢琴系,在文化部直属艺术团体应聘资格考评中获钢琴专业第一名,同年留校任教。2007年起担任中央音乐学院声乐歌剧系钢琴伴奏及艺术指导教研室主任。

作为声乐钢琴伴奏,他与许多世界著名歌唱家合作音乐会300余场,遍及中国及亚太地区各大城市,并与迪里拜尔、张立萍、吴碧霞、张建一、丁毅、戴玉强、尹锡珍、王丰、袁晨野、马金泉、彭康亮、刘跃、龚冬健等歌唱家合作录制CD唱片20余张(套),被誉为“音色优美”“具有国际级水准的声乐伴奏家”。在2002年第2届中国国际声乐比赛中获“评委会最佳青年钢琴伴奏奖”。

作为歌剧音乐指导,他曾在中央音乐学院音乐节上演的《弄臣》《茶花女》《塞魅丽》等多部歌剧中担任音乐指导;作为艺术歌曲演奏家,他在北京中山公园音乐堂策划并与多位著名歌唱家合作演出“完全艺术歌曲”系列音乐会,引起了广泛的关注,好评如潮。曾在2012北京国际音乐节、2014中央音乐学院协作钢琴艺术节演奏舒伯特艺术歌曲专场音乐会,受到高度评价。2014年与著名女高音歌唱家张立萍合作录制舒伯特艺术歌曲专辑《夜与梦》,这是第一张由国际知名品牌发行,完全由中国歌唱家、钢琴家合作的舒伯特艺术歌曲的唱片。他还尝试艺术歌曲创作,并于2004年获中央音乐学院中国艺术歌曲作曲比赛二等奖。

作为室内乐钢琴家,张佳林与大提琴家宋昭、小提琴家张精冶共同组建“基因”钢琴三重奏组,自2005年成立以来,应邀在国内各大城市举行巡回音乐会,广受好评,专辑《基因三重奏现场录音》于2009年出版。

自1997年起,张佳林作为特邀撰稿人在《人民音乐》《歌唱艺术》《爱乐》《音乐爱好者》《高保真音响》《国家大剧院》《大讲堂》等刊物发表音乐评论。2010~2013年为《音乐周报》的《观点》和《争鸣》专版中撰文200余篇,被誉为“对当代音乐生活实在和智慧的评述”。2012~2015年为北京大学的《大讲堂》期刊所撰的8篇关于古典音乐历史与展望的长文,在国内古典音乐界内引发了巨大的反响与讨论。

张佳林策划了许多古典音乐普及推广活动并担任主讲,包括在国家大剧院的《听歌剧,讲故事》《电影中的歌剧》《唱片里的世界》《不可不听的歌剧大师》等系列讲座;在北京中山公园音乐堂和武汉琴台音乐厅的《完全艺术歌曲》系列音乐会及讲座;北京大学百年讲堂的《中外艺术歌曲》系列讲座;在北京音乐厅的国际钢琴音乐季中担任音乐会导赏;中央电视台音乐频道《音乐告诉你》、北京音乐广播《永恒的魅力》、国家大剧院古典音乐频道《音乐虫聊天室》等栏目主讲音乐欣赏和声乐、钢琴作品系列讲座;中央电视台2011、2014年钢琴与小提琴大赛中担任现场讲评嘉宾,均引起了广泛的关注和好评。

张佳林是国内多所音乐院校的客座教授,中国音协钢琴学会第一届理事会理事,经常应邀在许多艺术院校及各种音乐节期间进行学术讲座和公开教学。被聘为中国艺术家协会青少年教育委员会的专家艺术顾问。著有《钢琴演奏与伴奏技巧》一书。

翻看张佳林的简历,就会发觉他除了是中央音乐学院的教师之外,还兼具艺术指导、合作钢琴家、歌剧艺术指导、室内乐钢琴家、音乐撰稿人等多重身份,谁能想到这样一位颇具才华的古典音乐家小时候居然是不爱练琴,甚至靠“混”来度日的呢?

从小对学琴没好感

张佳林说,他身上有北京“土著”的特点,凡事不爱与人相争,不太努力奋斗,但遇事一定会勤奋、尽职尽责。最初进入中央音乐学院附小,并非他想考入,而是因为他的诚实。他回忆:“我考上中央音乐学院附小是1987年,那年我9岁多,那时候有口试,老师问我喜欢弹钢琴吗?我说不喜欢,是我妈让我考的。我想我都这么说了,老师肯定不要我了,结果我竟然被录取了。后来开学了,我妈还特意去问为什么能录取我,老师回答说,我比较诚实。”

张佳林出生在北京的音乐世家,外公是北京大学中文系教授,父亲是中国音乐学院声乐教授,母亲是人民音乐出版社编辑。由于父母晚来得子,所以从小对张佳林的教育不是太严厉,教育环境相对宽松,希望他健康快乐地成长,这造就了他从小比较叛逆的性格,有自己的主见。但家庭的艺术氛围对张佳林有着潜移默化的影响,用张佳林的话说,他走上音乐这条路不是靠奋斗,而是自然而然的事情。如果不是父母的坚持,说不定他会成为记者,或从事一份完全脱离钢琴的工作。但无论从事什么职业,他必定会尽善尽美地去完成。

张佳林直言,小孩不爱练琴是很正常的事情,尤其是男孩子,孩子的天性就是玩儿。他说:“我4岁就开始学琴了。特别巧的是我妈妈的出版社正要出一本李斐岚老师写的《儿童钢琴教程》,那时出一本书时间很长,要经过反复调研和审查。我妈妈是位很负责的编辑,为了检验书的实用性,她让我来充当‘小白鼠,所以我就在李斐岚老师那里用《儿童钢琴教程》这套教材启蒙。我学的时候书还没有出版,都是手抄本,所以我小时候就没弹过《拜尔》《汤普森》那些教材。尽管我不喜欢弹琴,但我喜欢上李老师的课。李老师很懂儿童心理学,她对我并不严厉,引导我学了很多知识。李老师的奖惩制度对我很有作用,比如奖励个小红旗、小插画等,让我很喜欢上钢琴课。

我一直跟李老师学到7岁,有一次中央音乐学院钢琴教授应诗真老师去李老师那里挑学生。我也弹了一首,结果中间弹断了,但我没停下来,胡编了一小段,就顺着音乐往下继续演奏了,应老师就这样把我挑走了,据说是看上了我演奏时随机应变的能力。两年后,应老师决定让我考附小,来验证我的钢琴水平。在考附小前,家里也对我是否搞专业进行了讨论。我自己不太想考附小,我在北京著名的史家胡同小学上学,并连续3年在东城区文艺会演中获得一等奖,同时还是年级的中队长,品学兼优,是学校里的名人,换一个环境一切就要重来。更主要的是母亲担心我日后的文化课。征求多方意见后,家里还是决定让我进入附小学习。结果,一踏入中央音乐学院,31年没有离开过了。”张佳林道。

少不懂事“混日子”

直爽的张佳林,回忆起他读书的时光,坦言当时年少不懂事,多亏了老师们的谆谆教诲。他说:“我上了附小就是‘混日子。妈妈上班,为了监管我练琴,她要求我每天要录满一盘90分钟的带子(老式的卡带)。为此,我11、12岁就会在双卡录音机里翻录带子了。我的调皮在学校是出了名的,现在回想起来,那时很对不起朱虹老师,总是在上主课前才随便练练,总是惹老师不高兴。后来我又转回到应老师手上,害得这样一位大专家,整天帮我找错音、背谱子。”后来应老师出国了,张佳林又跟李民老师学习了半年,直到李老师研究生毕业。那时候的他更加叛逆,什么都喜欢,画画、写作、看书、踢球,就不喜欢弹琴。有一次学校办画展,陈比纲老师看到一幅画就问是谁画的,得知是张佳林画的,随即决定教他弹琴,他说张佳林身上有种被压抑的情绪。

“后来我觉得我和陈老师在气质上比较相近,而且他有治我这种不爱练琴学生的妙招儿。跟陈老师学琴,我才开始在钢琴演奏方面有了些自信。

陈老师对我很有办法,直接就给我布置了4首肖邦练习曲、克列门蒂练习曲,都是比我现有水平高很多的作品。上课时陈老师不多说话,他就是让我弹,直接上演奏会,反正弹不好丢人的是自己。没想到,两个月后我的技巧突飞猛进,大家对我的进步感到很诧异,我慢慢开始对弹琴这件事情有了劲头儿。陈老师再布置的作业,我完成的效率很高。但好景不长,陈老师调入大学后,就不教附中的学生了。这中间,我跟周先生学习了两年,周先生对我也没少费心思。考上大学,就又回到陈老师手上。我跟陈老师学了6年琴,他是塑造我的老师。”张佳林回忆道。

郭老师引我进钢琴伴奏专业

张佳林说,进入钢琴伴奏专业,要特别感谢郭淑珍老师。“上大学二年级时,一位声乐专业的学姐邀我第二天跟她一起上主课,负责钢琴伴奏。第二天我们来到郭淑珍老师家,我弹完伴奏,郭老师夸我伴奏弹得不错。当时郭老师就直接问我是否愿意到她班上弹伴奏,我对弹伴奏挺有兴趣的,就欣然答应了。有一次在课堂上,郭老师指着一位我不认识的女生说道:‘这是我新收的学生吴碧霞,你俩搭个伴吧。郭老师把给吴碧霞的伴奏任务交给了我,当时我不知道吴碧霞是谁,后来才知道吴碧霞在声乐圈已经小有名气了。慢慢地,就有人主动请我弹伴奏了,我在钢琴伴奏上的自信心也越来越强了。”

受到外公的影响,张佳林从小对写作有着浓厚的兴趣。当他上大二时,写的‘小豆腐块在报纸上发表了,这让他特别有成就感,当时萌生了改行去当记者的念头。但权衡之下,1999年张佳林还是选择了留在中央音乐学院声乐系担任钢琴伴奏教师。17年伴奏下来,与国内外的许多歌唱家合作了许多音乐会,录制了20多张唱片。

掌握沟通技巧促进艺术合作

外界对钢琴伴奏有种说法:钢琴独奏弹不好的才去弹伴奏。张佳林称,这句话只对了一半。其实,独奏弹得越好,肯定伴奏的能力就越强,但还要看他愿不愿意弹伴奏。伴奏弹得好的,独奏肯定也不会太差,这是相辅相成的。由于历史原因,我国的钢琴伴奏专业出现了“断代”,缺乏对钢琴伴奏专业的认知,而张佳林正好是“断代”之后的第一批,也幸运地在钢琴伴奏专业里迅速取得一席之地。

声乐伴奏与器乐伴奏是两个行当,相同之处都是与人合作,不同之处是声乐作品的种类太多,并且器乐演奏家和声乐家是两种不同思维方式的,沟通方式、理解事物往往都是不同的。对此,张佳林深有体会:“我会告诉我的研究生,钢琴伴奏者虽然是伴奏,但要掌握与人主动沟通的技巧,让合作伙伴对你产生信任感。器乐演奏家可以没有固定的搭档,但歌唱家很渴望有一位长期合作的伴奏者,甚至是一辈子。著名女高音歌唱家迪里拜尔老师在国内一直用我伴奏,她在决定音乐会档期的时候,也会先和我沟通我的时间安排,这是她的习惯,她在芬兰的时候也是一直用一个钢琴伴奏,大多数的歌唱家都是这个样子,能不换就不换。但我赞成声乐家和不同的钢琴伴奏合作,这会给歌唱家更多艺术上的启发,但随之而来的是歌唱者会没有安全感。”

钢琴伴奏太适合我了

伴奏、合作者,自然不是舞台的主角。但在张佳林的心中,主角和配角的区别并没有让他产生心理上的落差。他说:“在我心里肯定没有失落感,如果有这种失落感,这行肯定干不长。有些人干了几年伴奏就干不下去了,就是因为心理落差太大。我经常会遇到名字在音乐会节目单上被漏写,或者主持人忘记介绍我等尴尬情况,我都能理解。我没有那种咄咄逼人的气势,可能跟性格、人生观有关吧。我本人特喜欢于谦,他给郭德纲捧哏,不乏机智,但又不会抢戏,配合得恰到好处。作为钢琴伴奏者心里必须清楚,观众是冲着谁来的,必须清楚自己的位置,如果不能适应就别干这行了。这个职业对我太适合了。”

介绍古典音乐也是工作

国家大剧院成立之后,张佳林受大剧院委托,经常为上演剧目的节目册撰写歌剧介绍,并举办了许多室内乐、钢琴、歌剧、艺术歌曲等内容的讲座,这些正是他专业最为核心的内容。他在大剧院古典音乐频道的《音乐虫聊天室》做了近百期节目,去年他做了肖邦全套作品的赏析,今年他将以中国艺术歌曲为主题。

中央电视台音乐频道《音乐告诉你》栏目就是通过国家大剧院的网站找到张佳林,他的古典音乐作品的鉴赏、导赏讲座上了电视,由此提升了他的社会知名度,受邀讲座的事情也越来越多了。出名的同时,他也深刻地意识到,介绍古典音乐是一项重要的工作,的确需要有人来做。另外,介绍古典音乐本身就是他专业所学,既运用了他的专业知识,又发挥了他喜爱写作的兴趣,结果就“一发不可收”了。这些年来,他不仅为音乐类报纸、杂志撰文,而且为国内古典音乐业注入新的思考与讨论,扩大其影响力。

成为顶级还需天赋

张佳林提到,学习是需要靠勤奋的,但在艺术行业成为顶级人才一定是需要天赋的。虽然中间的学习过程是要勤奋,勤能补拙,但补不了天赋。如果你的孩子音乐天赋不多,硬要往专业发展,最后是很压抑的。然而现实的情况是,家长最初只是扩展一下孩子的兴趣,随着学琴的深入就改变主意了,还是攀比的思想在作祟。所以,张佳林奉劝家长们:如若想要孩子走专业之路,就应该采取专业化的道路。想搞专业,从小就要有严格的专业教育。

回看张家林的经历和采访,他的艺术之路走得如此顺风顺水,不得不说他是幸运的,在合适的时间总会有合适的机会等待着他。正如他说的:他不靠奋斗寻找机会,而是勤奋地对待每次机会,做到最好!