油茶低产林改造技术措施及经济效益探讨

杨富贵

摘要:概述了油茶功能与建宁县目前油茶林低产的原因,有针对性地提出了油茶低产林改造技术措施,比较分析了改造前后的油茶经济效益,希望对林农改造低产油茶林、增加经济收入有一定参考作用。

关键词:油茶低产林;改造技术;措施;经济效益;分析

中图分类号:S664

文献标识码:A 文章编号:16749944(2016)09011302

1 引言

建宁县位于福建省西北部,属亚热带海洋性季风气候,土质富含油茶生长所需的多种微量元素,具有发展油茶产业的独物自然条件。该县目前有油茶林面积9.3万亩,其中产前期2.27万亩,盛产期2.43万亩,衰退期4.6万亩,大多油茶林都处于任其自然生长,未参与任何人为措施,致使该县拥有大面积的中低产油茶林,产油量普遍不高。近几年福建省开始意识到提高油茶低产林经济效益的重要性,开始在政策方面给予支持。建宁县也积极响应号召,开始将油茶产业提到重要发展的地位。目前,一些地块的油茶林通过技术改造,产油量开始大大增加,通过比较,笔者发现对油茶低产林进行技术改造,可充分挖掘出该县油茶林的产油潜力,能够有效增加林农经济收益。

2 油茶的功能价值

茶油通过油茶籽提炼出来。调查研究表明,茶油主要包括以下几种功能价值:①健康保健作用,茶油内包含丰富的不饱和脂肪酸,有优秀的抗氧化功能,可以促进人体新陈代谢的提高,提高人体免疫力,降低人体患癌的几率,多食可以预防心血管疾病与高血压;②药用价值,茶油作为拥有良好治疗疾病的特性被收录于中药类别,无论是直接使用或者用于身体体表涂抹,均可改善人体健康情况;③茶油的综合利用价值,茶油经过多项加工,在医疗行业、化工业、化妆品行业得到广泛应用[1]。

3 建宁县油茶低产的原因

通过国家相关部门在油茶林种植地区的资料进行搜集、统计、分析,发现造成油茶低产的原因包括以下几点:①选种、育苗方式不佳,没有对树种进行严格筛选,造成后期树木的生长隐患,同时栽种方法不当,造成树木质量参次不齐,影响油茶产量;②管理粗放,没有经常性对茶园进行管理,导致茶园的相应养分不足,杂草丛生,造成茶树的生长空间被挤压,质量出现问题;③病害、虫害,茶园中出现病虫害会导致油茶的产量,严重者甚至导致茶树死亡,给林农造成经济损失[2]。结合该县实际,同样存在以上情况,油茶林管理普遍较粗放。

4 建宁县油茶低产林改造技术措施

4.1 土壤改良

4.1.1 垦复

按生态油茶园要求,实施坡改梯,首先做好林地清理,进行全面劈草,劈蔸低于5 cm,然后从山脚至山顶按照水平沿等高线进行梯带恳复,带宽要求坡度在5~15°畦面宽要求达1.0~1.5 m,16~25°畦面宽要求达0.8~1.0 m,恳复深度25 cm,后整成外高内低水平梯带其内侧每间隔2 m挖竹节沟长1 m(宽度30~40 cm、深度20~25 cm)。作业时禁止使用钩机上山,由于垦复技术的实施成本低与效果明显,其在进行土壤改造过程中广泛应用。

4.1.2 科学施肥

由于没有进行护理,油茶树周围的杂草会抢夺茶园的养分,需要对土壤成分进行测定分析,针对性的添加各种肥料,控制肥料的量,每年施肥1~2次,在秋冬、春夏进行,现有油茶林每株施3 kg有机肥和0.5 kg复合肥,补植油茶苗每株施3 kg有机肥和0.25 kg复合肥,沟施覆土方式进行施肥。

4.1.3 间种

采用间隔种植的方式进行茶树处理,综合经济考虑,种植豆科类的植株改善油茶树的土壤条件,通过给茶树与其它植株进行养护统一处理,达到改变土壤结构,加强土壤微生物的有机分解,从而增加油茶树的产量[3]。

4.2 树林改造

大量数据表明,现代的油茶低产林的种植分布十分紧密,其生长空间过于挤压,享受不到充分的光照与通风,造成油茶树大都发育不良,滋生病虫害,最后无法有效的结成果实[4]。

4.2.1 密林疏伐

对过密的低产林,在油茶采收之前把要疏去低劣的植株作上记号,等冬末春初(11月至翌年2月)进行间伐或连蔸挖去,每亩保留80~120株。确保其透风性,增加油茶树的光合作用。

4.2.2 补植

在林间空地,或疏伐一部分不结实或少结实植株(对低产植株进行观察标注),每亩保留60~80株优良株,后进行预栽更新换种,栽植使用通过省级以上审定的良种培育的2~3年生、高50 cm以上的营养袋苗,每亩补植株数不少于20株。

4.2.3 修枝整形

在冬春(11月至翌年2月),因树型不同整成自然开心型或自然圆头型,修去下脚枝、病虫枝、干枯枝、寄生枝、衰弱枝、无用的徒长枝及位置不理想的萌芽枝,每亩修枝整形株数占现有油茶林保留株数的比例不得低于60%。

4.3 品种改造

经过调研,笔者发现众多的油茶树种中会出现一部分品种低劣、育苗效果低下的油茶。针对这种情况,在6月初至7月初利用成龄大树作砧木,通过将优良油茶的部分组织采用无性嫁接的方式嫁接到不良油茶品种上,经过一段时间的实验,嫁接之后的油茶生长状况较之前明显改善,产量大大提高。由于高接换冠嫁接程序繁多、投入成本高,因此,其在具体改造过程中应该综合考虑再投入使用。

4.4 病害、虫害防治

油茶林病虫害主要包括油茶炭疽病、软腐病、烟煤病、油茶毒蛾、油茶尺蠖、茶梢蛾、金龟子等几种类型。针对油茶林中的病害、虫害的特点进行研究,采用 “以防为主,综合防治”防治原则,利用营林技术、生物防治、药物防治相结合进行治疗。

4.5 作业(便)道建设及灌溉系统建设

对于确实需要开设道路的,道路建设按路面宽2.5 m左右,路两边设置排水沟。对于具备水源的山场,修筑浆彻水池,每个水池30 m3左右,采取全埋式设置,圆形或方形,每个水池铺设固定管网1200 m以上,达到灌溉面积30亩以上。配置喷水装置,干旱时期的进行喷水防旱。

5 油茶林低改经济效益分析

5.1 油茶低产林改造成本投入

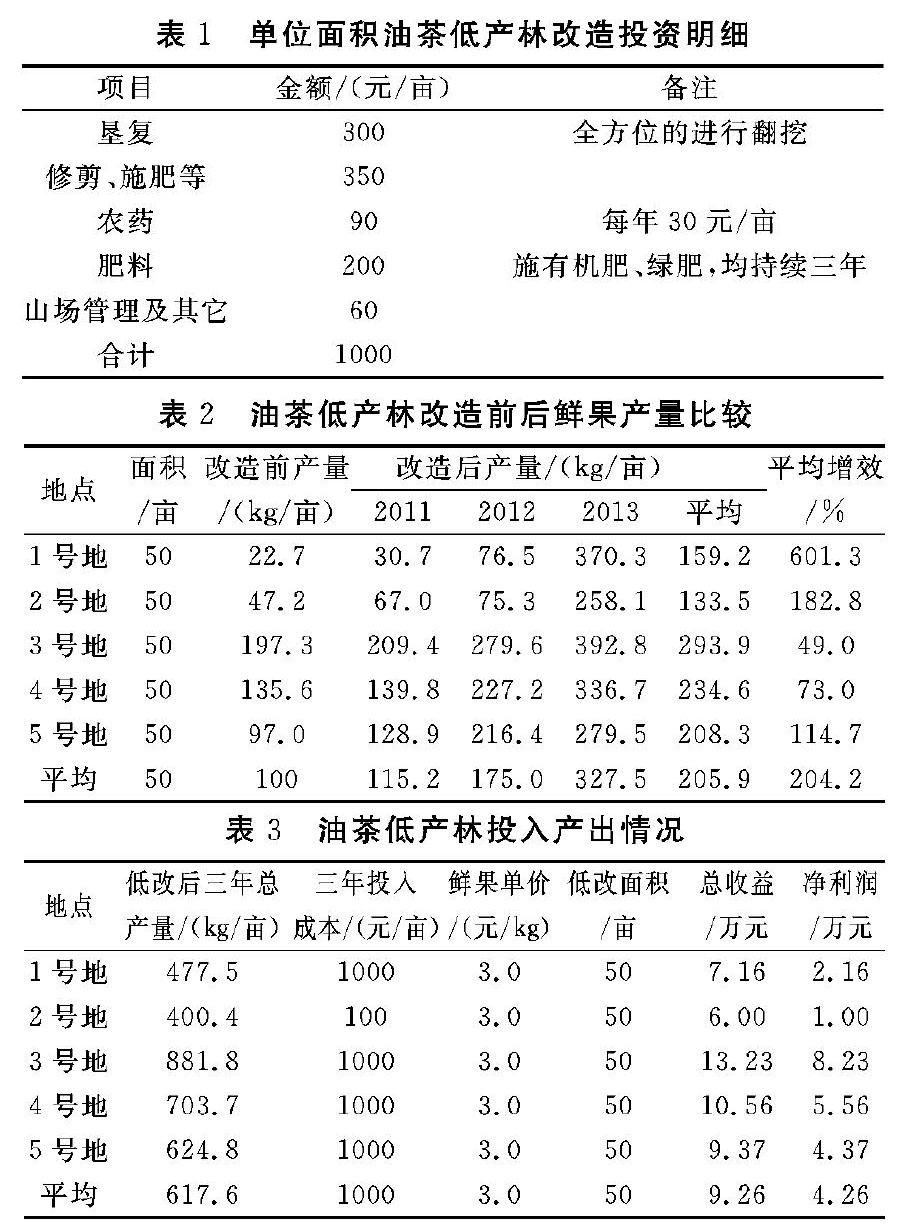

逐一完成以上改造措施,然后统一收集数据进行计算,将油茶低产林所投入的金额归纳总结,具体情况见表1。

5.2 改造前后产量比较分析

在建宁县伊家乡双坑村与兰溪村选择五块面积均为50亩的不同地理位置的油茶低产林作为试验地进行技术改造,以三年为一个周期,收集相关数据,比较其每年的产量与增长趋势,分别见表2。

由表2得知,改造后的第1年,油茶低产林的产量开始有所改善,但效果不明显,到两年后产量开始迅猛提升,五块试验地中1号地低产林改造效果最优,3号地则最低,通过比较分析5块地的地理位置及立地质量等级,发现改造效果与改造地的原始情况有关。

5.3 油茶低产林改造经济效益分析

随着5块试验地的油茶产量的增长,其经济收入也随之大幅提高,具体情况见表3。

由表3可以得知,各试验地3年的投入金额一致,其改造后产量各有区别,在同样的出售价格与低改面积下,3号地的总收益最高,达到13.23万元,去除投资成本后,各试验地分别获得1.00~8.23万元不等的净利润。由表2可知,改造的效果会逐年增长,目前试验地改造时间尚短,其生产潜力并没有被完全挖掘,经济效益没有完全体现,笔者相信,随着时间的推移,采用了改造技术的油茶低产林会逐渐向高产林转变,也能为建宁油茶产业创造出更高的经济价值。

6 结语

建宁县目前油茶低产林的原因包括选种不当、育苗方式不佳、管理粗放、病虫害几个方面,为了提高低产油茶林的产量,笔者经过5块试验地试验,提出土壤改良、树林改造、品种改造、病虫害防治、作业道及灌溉系统建设几种改造技术措施。将改造措施投入使用后,经过三年发现第一年,油茶低产林的产量开始有所改善,到两年后产量开始迅猛提升,且改造效果与改造地的原始情况有关,由经济效益分析证明本文提出的改造措施具有可行性,值得在油茶低产林改造工作中推广应用。

参考文献:

[1]陈 福.油茶低产林改造技术[J].现代农业科技,2011,25(9):204~205.

[2]高尚明.浅议莲城镇油茶低产林改造技术[J].现代园艺,2012,(6):45.

[3]罗 健,陈永忠,彭邵锋等.油茶低产林改造研究进展[J].湖南林业科技,2012,39(5):109~111.

[4]陈韩英.歙县油茶低产林改造技术探讨[J].安徽农学通报,2011,17(10):156~157.