京津冀基础设施建设、城镇层级体系与高技术产业集聚

郭彦卿,杨峥

(天津财经大学经济学院 天津 300222)

京津冀基础设施建设、城镇层级体系与高技术产业集聚

郭彦卿,杨峥

(天津财经大学经济学院 天津 300222)

[摘要]本文首先基于新经济地理框架在理论上分析了人口流动内在机制,以分形理论为基础证实了流动资本在京津冀城镇层级体系中的分配格局。本文发现,交通基础设施对于驱动京津冀高技术产业空间集聚的作用并不明显,亟需对京津冀城镇体系的产业空间布局进行优化,加强三地间政府合作,使其交通区域一体化,在创新驱动的自组织演化过程中协同发展。

[关键词]京津冀;交通基础设施;城镇体系;要素集聚;产业创新

杨峥(1981-),男,天津人,经济学博士,研究方向:空间经济与公共理论。

一、引言

新经济地理理论一直强调运输成本对产业区位和空间分布的重要影响(Fujita et al.,1999;Fujita、Thisse,2002;Baldwin et al., 2003),交通成本的内生程度决定着不同的区域经济和福利空间结构(Behrens et al., 2009)。国内学界同样也注意到交通基础设施对区域经济的溢出效应(张学良、孙海鸣,2008;刘生龙、胡鞍钢,2010;张学良,2012),但是对其城镇体系中的产业集聚定量分析并不多见。

城市的特殊优势不仅在于区位这些天然资源,更在于开展相类似的经济活动能否彼此接近,交流是否便利、成本是否低廉,这通常被称为“集聚效应”。运输成本的降低意味着拉近了空间距离,因而世界上许多城市中心都具有高效的运输网络系统。京津冀三地已经意识到必须打破原有的行政区划地理障碍,通过新的机制来推动三地协同发展。为此,北京、天津、河北政府以平等、合作和一体化的原则成立了协调小组来专门负责区域交通一体化发展。

本文除第一部分引言外其余部分内容为:第二部分,基于新经济地理理论揭示城乡“二元”结构体制下人口流动的内生机理与深层次动因;第三部分,采用分形几何学对京津冀城镇层级体系的资本分配效率进行观察,为政府优化城市空间形态提供了崭新的思路;第四部分,较好地衔接了理论模型,从加快京津冀交通一体化的视角探讨提升产业集聚创新竞争优势的实施路径;第五部分是全文总结结论与政策建议。

二、城镇体系人口流动的理论模型

假设一个行政辖区中,农村和城市的代表性家庭人口规模分别为N1和N2。本文选择以家庭而不是个人作为研究的微观主体,是由于我国农村实行家庭联产承包制,耕地分配是以家庭为单位。在城市,住房是居民家庭的重要资产,购房决策通常由家庭成员共同决定,而且购买住房的支出通常是家庭成员共同来负担。

根据我国土地分类,将产业划分成农业A、现代部门M、住房开发H。现代部门的生产活动集中于城市,在城市生活的居民(户籍人口和外来人口)需要负担住房开支,无论是一次性购买或是分期租赁。农民拥有宅基地,住房可以自行建造,当然也需要花费建造成本,将该项支出归入到对城市产业产品的需求函数中。而建设房屋所需的主要材料也确实由现代部门生产,这符合实际情况,对研究结果不会产生实际影响。

(一)农村家庭

农业与现代部门相比具有明显区别:首先,农产品是劳动和土地相结合的结果,是典型的土地密集型产品;其次,农业生产具有季节性的特点。农产品生产函数中的劳动供给并不是全部农业人口,而是必要劳动投入。假设农村家庭在特定时节播种和收获的劳动供给为L1,剩余劳动供给为L2,那么可以得到:N1=L1+L2;第三,土地肥力在短期内是相对固定的,那么家庭耕地SA的劳动边际产出为零,如此,农村便出现大量富余劳动力。

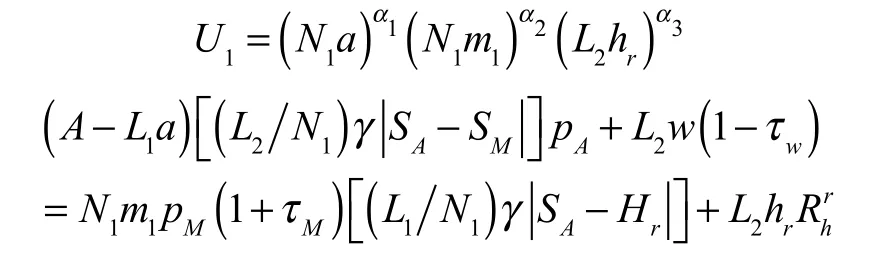

农村代表性家庭的最优化问题:

0<a1,a2,a3<1,a1+a2+a3=1,是人均农产品消费量,m1是农民对现代部门商品的人均需求量,hr是在距离城市中心r处的住房需求面积。

农民既是农产品的生产者也是消费者,具有优先消费权。但效用函数拟凹性要求农民必须用一定量的农产品与城市商品进行交换。预算约束等式左侧是农民家庭的总收入,等式右侧是总支出。农民家庭的农产品消费量为N1a ,可向城市销售的农产品为:A−L1a>0。PA是农产品价格。当L1N1=1时,也就是农民家庭成员全部务农,PA(A−L1a)是每个农村家庭出售剩余农产品的收入。L2=0时,hr=a3=0,这时不仅不能获得城市的竞争性税前工资收入w (τw是与城市居民负担相同的收入税率),同时购买的城市商品FOB价格pM还需负担运输成本。τM是商品税率,厂商能够以简单的加成比率完全转嫁给消费者。γ(>1)是单位运输成本,是农村SA到城市商品生产地SM的距离。

构建Lagrange函数,经过推导得到瓦尔拉斯需求函数:

代入效用函数即可得到间接效用函数:

(二)城市家庭

与农村家庭效用函数类似,城市家庭效用也来自于农产品消费量、现代部门商品需求量和特定区位的住房面积。0<a1,a2,a3<10,分别代表三种商品的需求弹性。为了突出交通基础设施拥挤性特点,在城市居民效用函数中,以人均交通基础设施的形式引入。

家庭住房决策行为是在家庭可支配收入Yd约束条件下,消费住房面积h和其他复合商品以最大化效用U2。商品价格指数为PM,Rr是住房在区域r点的地租。城市家庭商品消费和住房消费都能产生正的边际效应,但住房消费与商品消费之间的边际替代率MRS是负的:

(三)人口流动

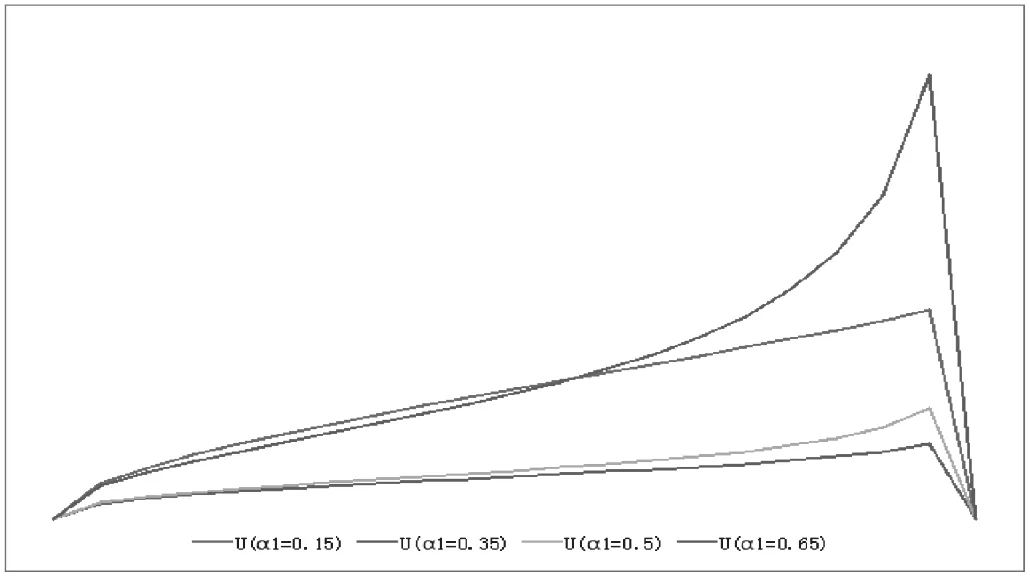

间接效用函数结果表明,收入和商品价格二者决定了农民能够消费的商品数量,效用水平与收入呈正比,与商品价格呈反比。在农民的效用函数和预算约束中,除了各种商品的消费之外,其效用水平还与农民的劳动时间L1、L2权衡分配有关。这里并没有进一步分析0<L2/ N1<1之间的复杂状态,处于这一状态时表明农村家庭分别在农村和城市两地分居,实际上也会使效用函数发生扭曲。在价格、税率、运费不变的情况下,通过数值模拟可以清晰地展示出农民在农村与城市之间分配不同的劳动时间具有不同的效用水平。

图1 农村人口流动效用水平数值模拟结果

城市现代部门商品价格一般高于农产品价格,PA<PM。本文选取国家统计局数据,换算成每个家庭的农林牧渔产值(万元/户)、农村家庭经营农业用地面积(亩/户)以及户均乡村从业人员(人/户)进行回归,得到生产函数中的土地投入比重在60%以上,也进一步验证了农产品的土地密集型属性。不同的是,在农产品生产函数中没有加入拖拉机等形式的资本和化肥间接投入,由于比重较小对结果影响不大。

如果将农产品支出份额α1的大小视为家庭的富裕程度,也就是恩格尔系数,不同类型的家庭效用水平也存在差异。从图1模拟结果来看,较为贫困的农村家庭(a1=0.65)效用水平最高,增速甚至会超过富裕农村家庭(a1=0.15)。而中等收入家庭(a1=0.35,a1=0.5)效用几乎相同,且福利水平最低。Sah和Stiglitz(1984)证明了普列奥布拉任斯基定理(Preobrazhensky,1965)的可信度,表明政府通过降低农产品与城市现代部门商品的相对价格,使农民的贸易条件处于不利地位时,可以增加积累,但价格剪刀差的扩大亦会损害城市居民的福利水平。

农村人口向城市流动的原因源于追求效用最大化。当L2/ N1=1时,也意味着农民举家到城市生活,而并非所有的雇主会为整个家庭提供住房,如此一来便增加了住房消费支出,此时农村家庭在无法获得农村闲置土地增值收入的情况下,在城市生活无一例外地出现福利水平折弯下降。与此同时,农民进城减少了农产品收入,耕地随之抛荒,也未发挥出资产价值。这也是推进“以人为本”的新型城市化进程中,如何实现公共服务均等化与统一城乡建设用地市场要重点解决的问题。

三、京津冀城镇体系的帕累托效率

(一)城镇体系分布幂率

表面看来,由多个不同等级、各司其职、相互依存的城市体系很长一段时间内会处于基本稳定的空间结构状态(Batty,2015),但我们应该反思,创新和技术变革各种反向力量叠加带来的冲击,现有的异质性城市功能形态是否还能得以维持?土地利用和交通系统的配置能否与人口行为、活动区位以及一体化这些发展环境的改变而同步?

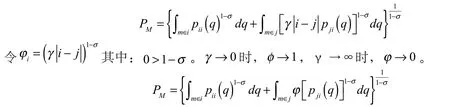

空间行为本来就不是一个平稳(smooth)的动态系统,而是表现出不连续、混乱的(discontinuous and chaotic)形式。分形几何学(fractal geometry)正是为揭示这种不规则现象背后隐藏着的规律性秩序而逐步发展起来的。分形几何由Mandelbrot在上世纪50年代开始历经30多年潜心研究一手开创的(Batty、Longley,1984)。城市分形方法并不脱离主流,而是通过不同学科理解自组织的城市有机体。城镇体系存在分形形式,这与经济地理的区位理论思想不谋而合,有助于理解中心城市与城市密度的关系。本文将城镇体系效率的研究视角集中在其所展示出的空间形态特性。

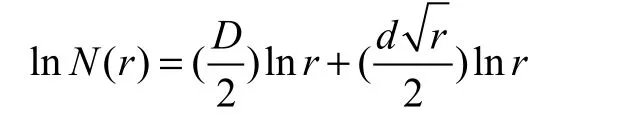

其中r 是城市层级的顺序(r=1,2,3,...),Nr代表处于第r 个层级上的城市数量,Pr是城市Nr的平均人口规模,D为自相似层级的分析维数(fractal dimension)。

为了体现城镇体系的非线性特征,参照郭彦卿和杨峥(2015)的做法将估计方程变为:

(二)京津冀城镇体系空间效率事实观察

如果一个城市体系可以足够容纳多个城市,城市的人口规模分布通常遵循齐普夫定律。齐普夫定律(Zipf's law,1949)是城市人口规模分布幂率的位序-规模(rank-size rule)经验公式,只是并不能完全解释层级、规模和标度指数之间的比例关系。帕累托定律(Pareto's law)在数学上可与齐普夫定律互相转化,但本质含义不同。因而,城镇层级分布效率不应仅停留在人口规模(梁琦等,2013)。受户籍制度限制、技能匹配甚至生活习惯等因素影响,资本流动相对于人口迁移所面临的行政边界阻碍更低。本文沿用传统人口规模的分形方法,以固定资产投资额来计算京津冀城镇体系的分形维数。

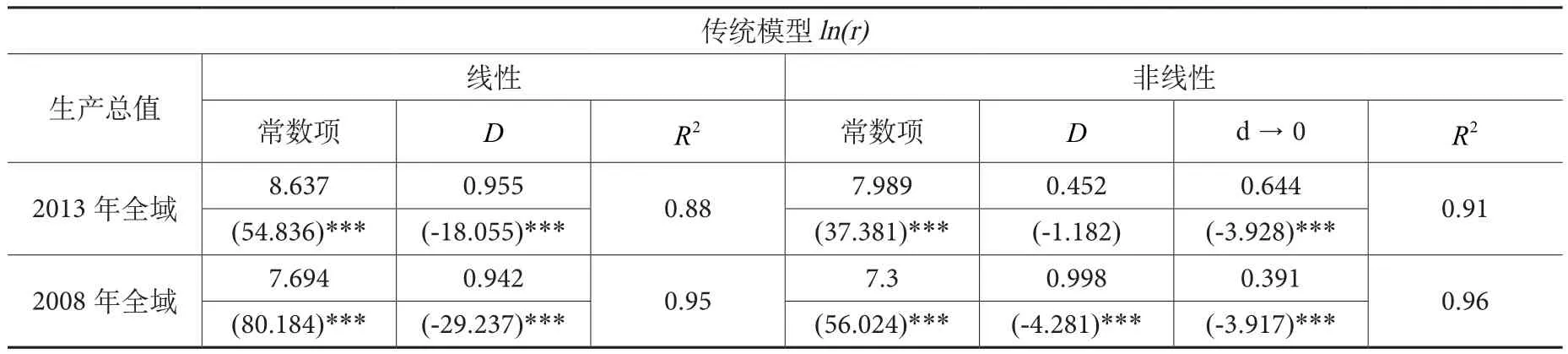

在考察京津冀城镇层级体系时不能将研究视角着眼于省市一级的宏观层次,为了避免实证结果可能造成的偏误,获得更加稳健、精确的现实证据,我们分别给出2008年与2013年将北京、天津扩展至区县级以及河北省地级市全域口径的检验结果见表1。

表1 京津冀城镇体系流动资本位序-规模分形维数

注:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05;全域=北京17个区+天津16个区+河北省11个地级市共44个样本。

由于部分行政区划发生了变化,比如北京的新东城区、新西城区和天津滨海新区,但这并不影响在整个城镇体系中的位序。为消除小样本情形下OLS线性估计的偏误,参照梁琦等人(2013)的处理方法对模型改进为ln(r-0.5)做进一步估计。

从时间上比较,无论是传统分形维数模型或是修正有偏模型,线性模型与非线性模型得到的2013年与2008年结论却截然相反。非线性模型的R2较线性模型有了显著改善,只是d→0的假设条件并未成立。尽管采用了ln(r-0.5)的方法,但掣肘于过小的样本量,京津冀城镇层级体系的非线性分布特征依然没有显现。与郭彦卿和杨峥(2015)研究得到的京津冀人口与GDP(存量)分形维数相比,虽然京津冀城镇体系目前依然呈现出扁平化结构,但是我们要肯定各界为推动三地合作付出的诸多努力,协同发展程度有所改善,这从流动资本(固定资产投资额流量)分维系数可窥一斑。

四、京津冀产业集聚创新

城镇化的集聚现象赋予了都市全新的竞争活力,不仅与区域经济增长相伴而生,更是产业分工、资源配置效率提高的过程。劳动力按照技能差异集聚于不同生产率和生活成本的城市(Venalbes,2011)。人力资本市场与当地的空间地理分布紧密相连,本部分将通过分析京津冀高技术产业的地理格局,为寻找地区间的差异的根源找到答案,这有助于理解集聚经济的形成与各要素之间的内在联系。

(一)模型设定与数据说明

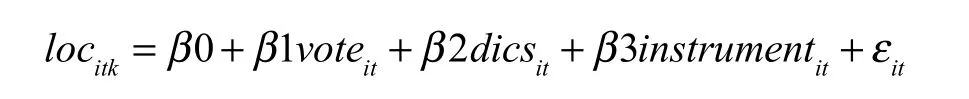

除了传统的OLS方法,本文还列示了静态面板、动态GMM模型的估计结果。为测定京津冀交通基础设施对高技术产业集聚的影响程度,设定计量模型为:

变量包括:

1.核心被解释变量:高技术产业区位熵

一个地区的产业创新、空间集聚程度与初始禀赋或历史原因存在着紧密联系,那么仅以绝对市场份额(主营业务收入)不能反映出交通基础设施这种地方性公共服务的实际效果。因而,借鉴区位熵的思路来说明高技术产业的地方化经济。三地高技术产业集中度对比结果如图2所示高技术产业集聚经济计算公式:

图2 京津冀高技术产业集中度对比

2.交通基础设施

交通基础设施将城镇体系中的各个城市的经济活动紧密联系起来,人口和资本会依据便利性与可达性进行区位决策。为此,本文采用公路里程存量数据,将京津冀三地视为一个整体来考察交通基础设施对产业地理的区位集聚作用。

3.消费多样性

偏好凸性表明人们倾向于同时消费多种不同的商品,商品多样性优于单一性从而保证效用凹性。CES形式的多样性商品价格指数:

地区i 的多样性商品由本地产品和其他地区j的产品构成,贸易自由度可代表该地区交通基础设施的实际使用效果。用衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、教育文化娱乐服务、杂项商品服务消费合计占家庭人均消费支出比重衡量。

4.房价

Tiebout(1954)的财政分权理论告诉我们,如果要素可以在行政辖区之间无障碍地流动,即可自由地选择那些能够实现个人效用最大化的地区流动,地方公共服务配置也能改善帕累托效率。但是流动要素会隐瞒真实的公共服务偏好,以避免“搭便车者”对个人利益的影响。产业在地理上的集聚现象对于地租的影响毋庸置疑。由于流动要素对于地方公共服务的满意度并不能直接观测,为此,本文选用交通基础设施存量与房价的相关性系数,将“用脚投票”机制货币化,作为地方公共服务满意度的替代性指标。

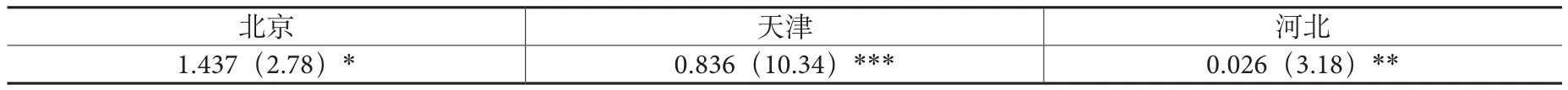

表2 京津冀交通基础设施“用脚投票”系数

从表2京津冀三地交通基础设施的“用脚投票”结果来看,尽管普遍认为北京市的拥堵程度远远高于天津市与河北省,但是回归系数也高于其他两省市,从这个角度来看,流动要素依然对北京的集聚优势趋之若鹜。河北省公路里程长度是北京市和天津市总长度的若干倍,但回归系数可能暗示着效率的低下致使产业长期落后。而天津市回归结果介于北京与河北省之间,这与目前京津冀都市圈中天津的角色十分类似。

5.工具变量(instrument)

为避免解释变量遗漏引起的回归偏误问题,在GMM模型中加入工具变量予以控制。我们还考察了高技术产业的主营业务收入以及高技术产业区位熵的滞后项以考察动态因素。

2005-2013年交通基础设施以公路里程(公里)替代;房价数据(元/平方米)为新建住房成交数据,与消费数据均来自国家统计局;地方财政收入总计来源于《中国财政年鉴》;土地出让收入来源于《中国国土资源年鉴》。

(二)实证结果

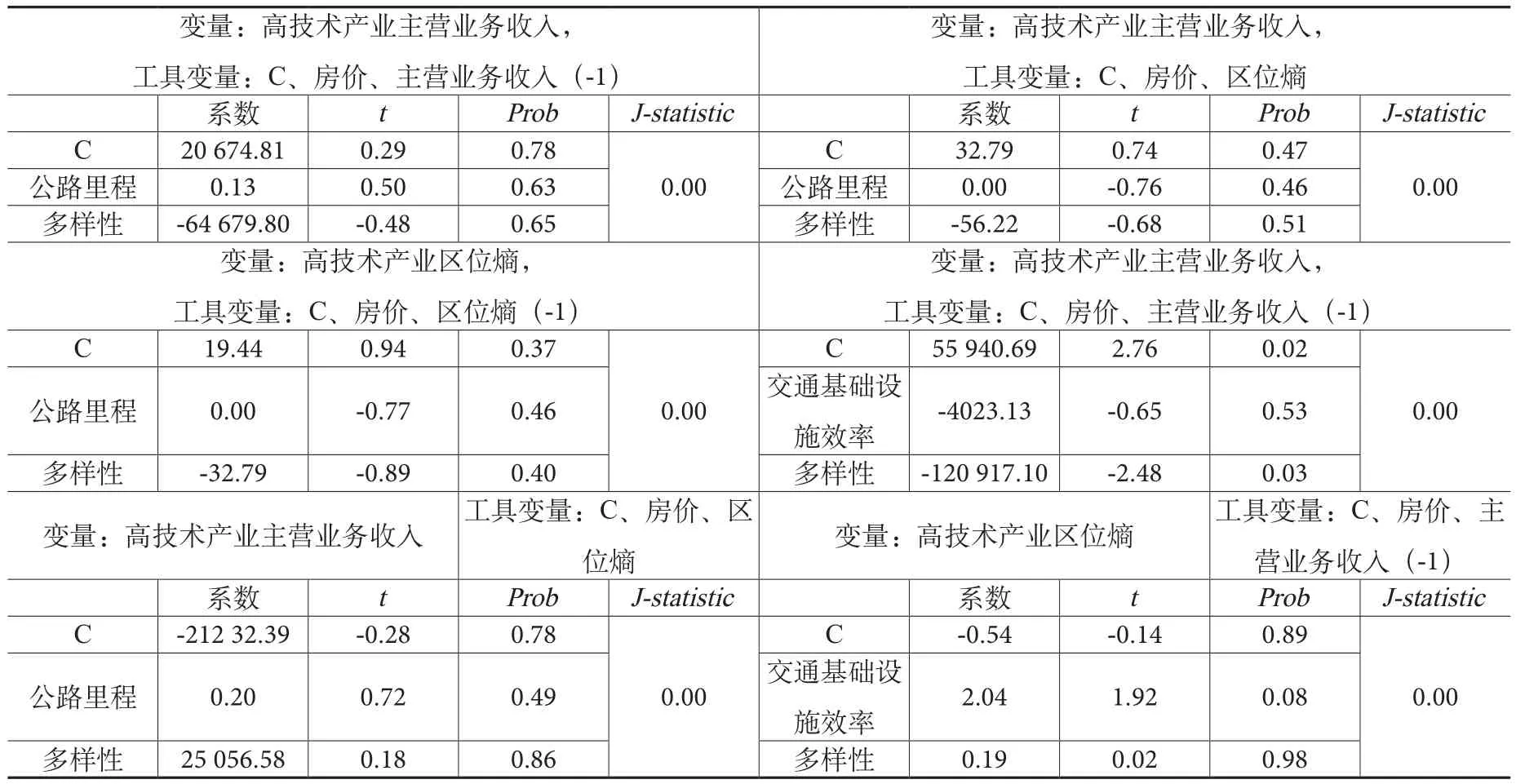

普通面板回归方面,我们将高技术产业主营业务收入和高技术产业区位熵分别加入到OLS模型中,以反映交通基础设施状况的公路里程存量作为主要解释变量,同时还加入了衡量交通基础设施满意度的房价水平,以及间接测度地区贸易自由度的消费多样性。回归结果给出了一致性的结论,如表3所示交通基础设施存量对提升当地高技术产业的集聚作用不明显。

表3 京津冀高技术产业集聚OLS模型估计结果

在6个GMM估计结果中无论是静态还是动态模型的J-statistic<0.05,表明模型总体效果并不好。进一步分析发现,与普通面板模型类似,GMM模型中的交通基础设施系数均为通过显著性检验,而且消费多样性对高新技术产业集中度的作用也并不明确,系数波动较大如表4所示。

表4 京津冀高技术产业集聚GMM模型估计结果

如果将京津冀视为一个整体区域来看待,通过上述计量分析结果,我们并没有找到交通基础设施能够促进产业集聚创新的直接证据。造成这一结果的主要原因我们认为有两个:首先,交通基础设施作为重要的财政支出除了能够直接拉动地方经济,还能通过乘数效用带动其他行业发展。但如果忽略交通基础设施具有的网络属性特征,没有充分发挥其区域经济连接器的作用,让微观经济形成具有内生优势的自组织经济体,那么这样的经济发展质量显然是短视而不可持续的;其次,地方性公共服务具有典型的空间溢出效应,交通基础设施固有的区位属性当然也不例外。但本文所使用的普通面板或者GMM面板模型则未能将这一溢出效应表现出来,原因在于仅考虑三地间的空间邻接因素并不完整,希望今后能从技术上解决该问题。

五、结论与政策建议

世界上许多发达国家的历史经验表明,首都经济圈(比如伦敦、首尔、东京)最终都走向了创新驱动的发展之路,而目前京津冀研发等高附加值服务业至少落后这些首都经济圈20年以上(刘瑞、伍琴,2015)。区域一体化是交易成本不断消减、彼此融合的过程。从京津冀高技术产业集聚经济的演变来看,虽然北京在京津冀地区中的产业集中度一枝独秀,但近年来开始显现出下降趋势,也未能将近邻河北省带动起来,因而整个京津冀地区的高技术产业集聚优势已经落后于长三角和珠三角。这亟需京津冀三地政府加强统筹合作,尽快实现交通一体化,进而提升产业竞争优势。

空间集聚活动越来越依赖当地产业的组织形式,高技术产业的知识关联效应则是维持地区持续增长的主要动力源泉。地方政府在遵循市场配置要素客观规律的基础上,为创新要素空间集聚提供有效的公共服务,创造出与城市功能定位相适应的产业经济环境,这有助于加快京津冀协同发展步伐,缩短区域之间的差距。与珠三角、长三角相比,京津冀地区有其固有的特殊性。但只要认识到“以人为本”的区域一体化这一复杂问题背后隐藏的空间秩序,京津冀都市圈必将成为世界级的高技术产业城市集群。

[参考文献]

[1] 郭彦卿,杨峥.京津冀城镇体系、要素集聚与产业创新[C].2015年国际城市论坛会议论文

[2] 梁琦,陈强远,王如玉.户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化[J].中国社会科学,2013(12):36-59.

[3] 刘瑞,伍琴.首都经济圈八大经济形态的比较与启示[J].经济理论与经济管理,2015(1):79-94.

[4] 刘生龙,胡鞍钢.基础设施的外部性在中国的检验:1988—2007[J].经济研究,2010(3):4-15.

[5] 武晓霞,梁琦.集聚经济的空间演变及产业结构升级效应——基于长三角服务业的分析[J].南京审计学院学报,2014(5):14-22.

[6] 杨峥.土地财政与最优城市规模[J].经济与管理研究,2012年a(3):29-38.

[7] 杨峥.论土地财政的逻辑——基于城市扩张对全要素生产率的溢出效应[J].山西财经大学学报,2012年b(5):17-25.

[8] 张军,高远,傅勇,张弘. 中国为什么拥有了良好的基础设施? [J].经济研究,2007(3):4-19.

[9] 张可云,菜之兵. 京津冀协同发展历程、制约因素及未来方向[J].河北学刊,2014(6):101-105.

[10] 张学良,孙海鸣. 交通基础设施、空间聚集与中国经济增长[J]. 经济经纬,2008(2):20-23.

[11] 张学良. 中国交通基础设施促进了区域经济增长吗[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

[12] Baldwin, R.E., Forslid, R., Martin, Ph., Ottaviano, G.I.P., Robert-Nicoud, F., Economic Geography and Public Policy. [M].Princeton University Press, Princeton, NJ. 2003

[13] Batty. Cities in Disequilibrium[R].UCL CENTRE FOR ADVANCED SPATIAL ANALYSIS, WORKING

PAPERS SERIES: Paper 202,2015.

[14] Batty, Longley. Fractal Cities: A Geometry of Form and Function[M].Academic Press, San Diego, CA and London, 1984.

[15] Behrens, Gaigné, Thisse. Industry location and welfare when transport costs are endogenous [J].Journal of Urban Economics 65 (2009) 195–208.

[16] Chen Yanguang. Modeling Fractal Structure of City-Size Distributions Using Correlation Functions[J].PLos ONE 2011(9)

[17] Fujita, Krugman, Venables. The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade. [M].Cambridge, MA:MIT Press. 1999

[18] Fujita, Thisse, Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location and Regional Growth. [M].Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

[19] Preobrazhensky, The New Economics [M].Oxford: Clarendon Press,1965.

[20] Sah, Stiglitz,Price Scissors and the Structure of the Economy[J].The Quarterly Journal of Economics, 1987(1):109-134.

[21] Stiglitz,Rural-Urban Migration, Surplus Labor, and the Relationship Between Urban and Rural Wages[J].eastern Africa economic review 1969(1):1-27 .

[22] Venalbes, Productivity in Cities:Self-Selection and Sorting. [J].Journal of Economic Geography,2011,11(2):241-251.

Transportation Infrastructure Construction, Urban Hierarchy System and the High-Tech Industry Agglomeration in Beijing-Tianjin-Hebei

GUO Yan-qing YANG Zheng

(School of Economics, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, 300222)

Abstract:This paper analyze internal mechanism of population mobility under the new economic geography theoretically framework, and based on fractal theory to examine the flow of capital distribution pattern in urban hierarchy system of Beijing-Tianjin-Hebei. We find that the transportation infrastructure have little effect on high-tech industry in spatial agglomeration, there is an urgent need for optimizing industrial layout and strengthening cooperation among three governments, to achieve regional collaborative development rely on the transport integration in evolution of selforganizing innovation.

Key Words:Beijing-Tianjin-Hebei; Transportation Infrastructure; Urban System; Factor Agglomeration; industry innovation

[作者简介]郭彦卿(1980-),女,河北藁城人,经济学博士,研究方向:财政理论与政策;

[基金项目]本文系中国经济改革研究基金会项目《新型城镇化与地方政府“土地财政”转型研究》、国家社会科学基金青年项目(14CJY063、14CJY085)、国家自然科学基金青年项目(71402115)、天津市社科规划项目(TJYY15-016)的阶段性研究成果。

[收稿日期]2016-1-25

[中图分类号]U-9

[文献标识码]A

[文章编号]2095-7572(2016)02-0025-10

﹝责任编辑:王蓓﹞