南宋荆湖地区军事补给体制的构建与运作——兼论宋元襄樊之战失利之原因

周曲洋

南宋荆湖地区军事补给体制的构建与运作——兼论宋元襄樊之战失利之原因

周曲洋

[摘要]绍兴十一年湖广总领所的设立,标志着南宋荆湖地区军事补给体制的初步建立。绍兴和议的特殊背景决定了这一体制仅适用于承平时期,在战争的形势下,必然发生调整与变形。随着荆湖地区军队不断向襄阳北移,令补给运输出现困难。面对这一形势变化,湖广总领所对补给体制进行了调整,通过发放票券,调动沿边商业,扩充了军需收入,一定程度上解决了沿边物资的供给问题。而理宗嘉熙年间将茶利收归中央,重创了荆湖地区的商业与补给体制,也为宋元襄樊之战的失利埋下了恶因。

[关键词]湖广总领所都统制湖北会子茶引襄樊之战军事补给

南宋咸淳四年(1268年),蒙古听从降将刘整提议,倾全力进攻襄阳。宋守臣吕文焕坚守五年,终因补给耗尽,于咸淳九年出降。南宋面对强大的蒙古铁骑,顽抗数十年,其边防固有值得称道之处,而襄阳的失守使蒙军得以沿江而下攻破临安,故清人顾祖禹认为“宋之亡盖自襄阳始”。[1]学者对襄樊之战宋军失利的原因多有总结。[2]日本学者小林晃指出,南宋末年浙西两淮发运司的设立和公田法的实施完善了两淮地区的军事补给体制,“蒙古最终还是无法突破由公田法制度为基础确立的两淮防卫线,而是花费五年岁月攻下襄阳府后总算找到了攻占南宋的立脚地。”[3]这显然暗示了相对于两淮地区较为完备的补给体制,荆湖地区补给体制的构建有所欠缺,成为蒙古大军得以突破的薄弱环节。绍兴十一年(1141年)南宋收兵权后,荆湖地区的主要军事力量是由都统制管辖的御前诸军。宋廷设立湖广总领所,掌管荆湖地区御前诸军的钱物,使之成为荆湖地区军事补给体制的核心。学界对总领所的创立及其职能有较为系统的研究,其中金子泰晴与樋口能成的研究侧重制度的动态过程,分析了湖广总领所在军事补给中的具体举措和运作机制,在研究视角上给予笔者较大启发。[4]本文拟深化上述讨论,围绕湖广总领所等相关机构,探究南宋荆湖地区军事补给体制的构造及其在战争环境下的运作实态,从军事补给的角度对襄樊之战失利的原因予以解释。

一、军事力量北移与荆湖地区军事补给体制的变迁

正如学者所论,总领所的设立实际上是绍兴十一年收兵权的产物。[5]收兵权在制度层面而言,是将岳飞、韩世忠及张俊等将领的军队收为直属中央的“御前诸军”,并分隶于十都统制。[6]为了接管诸将的财权,宋廷进而设立了淮东、淮西、湖广、四川四大总领所分领诸处大军的财务。[7]而与收兵权紧密联系的绍兴和议,则构成了总领所制度建立的另一个重要背景。总领所补给体制的设计实际上更适用于和议初成的承平时代,当遇上实际战争时势必发生重大变化。

(一)荆鄂都统制设置及襄阳军事力量演变

李心传云:“诸将既罢兵,乃置三总领……鄂州、荆南、江州诸军钱粮,隶湖广总领,治鄂州。”[8]可见在最初建立时,湖广总领所主要负责供应鄂州、江陵、①按南宋于建炎四年建荆南府,淳熙年间改称江陵府。见脱脱:《宋史》卷88《地理四》,北京:中华书局,1977年,第2193页。江州三个都统制的军需钱粮。这三处大军都位于长江的孔道之上,这主要为了满足各处大军通过长江水运进行补给的需要,也是承平时期荆湖地区军事格局的写照。而王象之则称湖广总领所:“总领湖南北、广东西、江西、京西六路财赋,应办鄂州、江陵、襄阳、江州驻扎大军四处。”[9]王所云湖广总领所供应的军队多出襄阳一军,与李的记载有所矛盾,这实际上反映了嘉定时期因战争局势演变所造成的荆湖地区补给体制变迁。

嘉定年间臣僚的上奏对我们理解这一体制变化有重要价值。其中有云:(嘉定)十五年三月二十五日,臣僚言:“国以兵为威,以食为命,天下四总,无非钱谷之所聚。而湖广总所,实饷京襄,万灶云屯,嗷嗷待哺。每岁改拨纲运,或襄阳,或郢州,或均州,或光州,四处以交卸,米多自湖南拨运,谷多自江西拨运,其水路之艰险,脚钱之不敷,以至纲运之欠折,虽纲官有顾藉者,亦有所不能免。盖边烽宁息之时,重兵屯于武昌,纲运改拨于京襄者有限。若湖南、江西之江纲,多是指鄂州交卸而已。比年残虏假息于汴,本朝宿兵于边,舳舻蔽江,殆无虚日,势使然也。”[10]该文的主旨在于说明战争状态对湖广总领所补给体制的影响。其中称“边烽宁息之时,重兵屯于武昌,纲运改拨于京襄者有限。若湖南、江西之江纲,多是指鄂州交卸而已”。可见承平时期,湖广一带主要的兵力集中在鄂州都统司,湖南与江西的上供米只用运输到鄂州总领所处交付。而“比年残虏假息于汴,本朝宿兵于边”,指的是嘉定七年以后金朝迁都汴京,并以宋朝不纳岁币为由频频出兵宋朝边境,导致宋朝军队大量布防在襄阳一线。上供米必须沿汉水一直运输到襄阳一带,运费大增,官司不堪其重,于是出现了上述的情况。

以往关于军事财政的研究,最常出现的叙述模式即比较战前与战时的军费开支,排列大量的数字,以说明战争对财政的影响。但嘉定年间臣僚的上奏却提示我们,战争带来影响的并不仅仅表现在数字层面上,其背后所蕴含的整个体制的转变,或许更值得我们关注。

襄阳在绍兴四年被岳飞北上收复,此后便一直是宋金边境上的军事重镇。清人顾祖禹言:“湖广之形胜在武昌乎?在襄阳乎?抑在荆州乎?曰,以天下言之则重在襄阳,以东南言之则重在武昌,以湖广言之则重在荆州。”[11]南宋荆湖地区的军事力量即围绕此三地部署。其军队最初只以鄂州都统司为核心,至绍兴三十年才补设荆南都统司,[12]而襄阳则一直没有固定的驻扎机构,主要靠内陆军队前往出戍。绍兴至嘉定年间,荆、鄂两司有分有合,轮流负责襄阳一带的军务,但总体的趋势是军事重心不断向襄阳一带转移。军队的北移和机构设置的变化显然会影响整个荆湖地区军事补给体制的运作,故以下将就绍兴至嘉定年间荆、鄂都统司对襄阳的守备问题及襄阳一带军力的演变作一考察。

绍兴十一年收兵权后,田师中任鄂州都统制,接管了岳飞在荆湖的军队,但其在襄阳活动却未见于今存文献。至绍兴三十一年(1161年)四月,金军大举南侵,当时荆南都统制李道与鄂州都统制田师中分驻于荆、鄂两地,已无兵力可分。朝廷只得临时招利州西路都统制吴拱带四川兵3000人戍卫襄阳,[13]并于八月诏吴拱为鄂州都统制。[14]因为当时吴拱以蜀将援襄,其兵额隶属于利州西路都统制,故湖广总领所上奏申请“将吴拱带行官兵钱粮草料……责令旧应副官司发赴襄阳府交纳”,[15]即要求四川总领所代为输纳粮草。时任四川总领王之望当即上奏反对,称吴拱官兵一岁所用折钱引达102万余道,若由四川千里运至襄阳还需水脚钱,四川无力应付,乞求于京西常平米与鄂州和籴米中拨5万石供吴拱支用。[16]户部遂罢湖广之请。此后鄂州都统制左军统制郝晸取代吴拱守备襄阳。②徐梦莘:《三朝北盟会编》卷234,上海:上海古籍出版社,1987年,第1684页。按此条纪事未书年月,李心传对此事时间亦存疑,见《建炎以来系年要录》卷192,绍兴三十一年八月庚辰条。绍兴三十二年五月,又以“鄂州驻札御前左军副统制王宣权知襄阳府,将带所部军马权就本府屯驻”。[17]可见至绍兴末年,逐步形成了以鄂州都统司发兵驻屯襄阳的体制,这显然是对岳飞时期传统的延续,③鄂州都统司的部队主要来自岳飞的旧部,见《建炎以来朝野杂记》甲集卷18“绍兴内外大军数”条,第405页。此时的军费应已转由湖广总领所负责,奠定了此后襄阳布防的格局。

而到了隆兴元年(1163年),宋廷谋划收复失地。从时任湖北、京西宣谕使虞允文的上奏中可见,当时襄阳府的防务,曾一度由赵撙与王宣帅荆、鄂两军共同负责,[18]此时王宣已由鄂州左军副都统转为荆南都统,[19]隆兴和议之后,襄阳府的防务遂由荆南都统司接管。至乾道九年(1173年),时臣陈从古回忆隆兴故事,认为当时王宣、赵撙率领荆、鄂两军一同驻防襄阳,意见不一,是不立统帅之失。故请求朝廷将鄂州都统司与荆南都统司“合为一军,择宿将为都统屯武昌,置副使屯襄阳,或一年许其更戍,则号令归一”。朝廷采纳其意见,将两司合并,以鄂州为荆鄂驻扎诸军都统,荆南为副都统,并进一步确立了荆南对襄阳的防卫责任,①周必大:《文忠集》卷34《朝散大夫直秘阁陈公从古墓志铭》。王曾瑜对荆鄂两都统司的分合有所研究,但就乾道九年这一事件并未引用该条材料,文中认为荆鄂两司“对荆襄一带的军务,在制度上讲,已不容互相推诿,须是共同负责”,未察襄阳防务已专责荆南都统。见王曾瑜:《宋朝兵制初探》,北京:中华书局,1983年,第150页。可见当时荆湖地区的军事重心已经开始北移。乾道年间,大军虽不再常驻前线,但仍需要每岁出戍襄阳。若从鄂州前往襄阳,水路“两千一百里,滩浅水急,非两月不可到”。[20]而荆南前往襄阳,陆路仅500里,由荆南府派兵出戍襄阳显然更为方便。②彭龟年:《止堂集》卷6《江陵条奏边备疏》。虽然水路比陆路运输费用更低,但从军事角度来言,陆路显然更为快便。绍兴初年四川宣抚使与总领曾就这一问题有过争论,见《建炎以来系年要录》卷102,绍兴六年六月辛酉条。

不过每岁出戍,仍然给荆南的大军造成不小负担。故乾道五年荆南知府刘珙曾作出调整:“先是,荆南兵戍襄阳者,累年不得归。公奏为半年番休之法,春夏三军,秋冬四军,更迭往来,军士感悦。”[21]至乾道七年,荆南都统制秦琪首次提出移屯(即派兵常驻襄阳)的策略,这一提议引起了朝廷的讨论,但最后于乾道九年寝罢。③关于乾道年间移屯一事,可参见[日]小岩井弘光:《宋代兵制史の研究》,東京:汲古書院,1998年,第468页。需指出的是,该文对材料的理解偶有偏差,如误将吴拱带3000士兵驻屯襄阳一事系于乾道四年,亦没有意识到乾道年间的移屯之议最终以失败告终。淳熙十年(1184年),荆鄂副都统郭杲再次提议将江陵兵12000人并家属永屯襄阳,周必大与之力争,最后许移屯万人。[22]绍熙年间遂有荆鄂副都统屯襄阳的记载。[23]

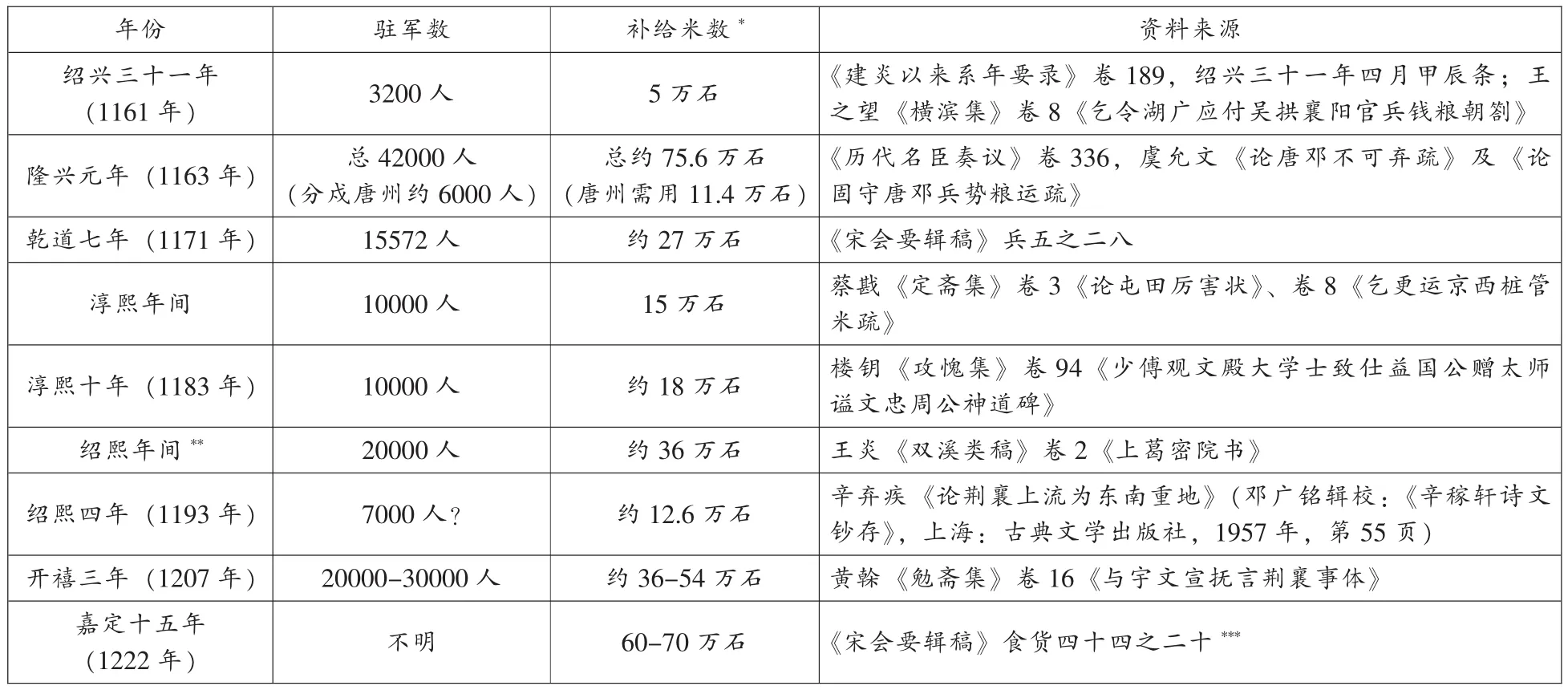

开禧北伐前夕,宋廷暗自在襄阳一带加紧军事部署,湖广总领陈谦亦前往襄阳措置漕运。[24]开禧用兵之后,荆鄂都统及副都统更是尽集襄阳,“宣司虽在鄂渚,徒拥虚名”。[25]后赵方制置京湖,并于嘉定十年(1217年)移治襄阳,[26]时人称:“近年赵制置方多抽戍襄阳挈老小上边,而江陵兵额始不如旧,并军帅亦移治襄阳,而江陵府止总留务。”[27]可见绍兴以来荆湖军事重心至此已北移襄阳。军事重心移至襄阳,其补给需求自然随之变化。由表1所列绍兴至嘉定期间襄阳的驻军与补给米数可见一斑。

表1 绍兴至嘉定间襄阳地区驻军与补给米数一览表

(二)水路运输与前线补给的困难

由上文分析可知,绍兴至嘉定年间,随着京湖地区军事重心的不断北移,满足襄阳一带驻屯大军的需求成为荆湖地区军事供给的重中之重。但这一军事格局又与该地区实际的补给条件产生了严重矛盾。

首先就最重要的粮食来源进行分析。湖广总领所的稻米主要来自州军上供与和籴,绍兴三十年(1160年)的一条记载反映了湖广总领所岁收上供米的情况:“(绍兴三十年正月)癸卯,户部奏科拨诸路上供米斛,鄂州大军岁用米四十五万余石,系于全、永、郴、邵、道、衡、潭、鄂、鼎州科拨;荆南府大军岁用约米九万六千石,系于德安、荆南府、澧、纯、复、潭州、荆门、汉阳军科拨。”[28]“(同年六月)江州转般仓取拨桩管江西上供米六万石,并充江州戍军支用。”[29]湖广总领所的纲米主要自湖南、江西等地拨运,在承平年间发往驻屯在鄂州、荆南与江州的三处大军。受“原额主义”的影响,绍兴三十年的上供数额维持了较长的一段时间。到了嘉定臣僚上奏时,湖南发往鄂州的上供米为47万石,江西发往江州大军的上供米为45200石,与此数额仍相距不远。[30]但将以上的上供总额相加,只得606000石,显然不能满足湖广总领所一岁90万石的用米量,[31]这就需要和籴来补足。

绍兴初年,宋廷曾“以盗寇多,贡赋不继,始命户部降本钱下江、浙、湖南和籴米,以助军储”。到绍兴和议以后,南宋政权地位逐渐稳固,贡赋逐渐恢复秩序,但上供仍长年亏欠100万石。户部遂于绍兴十八年“奏免和籴,而命三总领所置场籴之”,令行在与淮东、淮西、湖广三总所共置场籴米1225000石(其中湖广15万石),并将上供原额从469万石减为367万石,以取平衡。①其中湖南、湖北蠲减后的原额分别为55万石与10万石,可见前引绍兴三十年的上供数额正是这一改革后的体现。见《建炎以来朝野杂记》甲集卷15“东南军储数”条,第332-333页。从此,湖广总领所基本确立了每岁定额和籴的制度。②《建炎以来系年要录》在叙述此事件后称:“三总领所旧不立额,及是比行下。”《建炎以来系年要录》卷158,绍兴十八年闰八月壬戌条。湖广总领所和籴米的主要来源仍是湖南、江西等地,往往选取“丰熟沿流州县”籴米,[32]平时亦有常德、潭州、澧州等地的客旅贩米至鄂州籴场中籴。[33]潭州因处于湘江水运的中心地带,一直承担着较重的和籴负担。③到嘉定年间其负担又有增加,详见真德秀:《西山先生真文忠公文集》卷10《申朝省借拨和籴米状》。自南宋之初,荆湖地区“于潭州置籴,于鄂州置转般仓,以给襄汉”的补给体系已宣告成立。[34]

既然湖广总领所的主要粮食来源在湘江、赣江沿流腹地,如何将当地的粮食转搬到襄阳成为一大难题。前文所引嘉定年间某臣僚上奏,其内容中尚有大段言及当时鄂州至襄阳漕运之状况,值得加以重视。首先,承平年间湖南等地发送的纲米多是运至鄂州交付,其水脚钱由总领所以铜钱与交子支付。但军兴之后,纲米多需改拨襄阳,由鄂州溯汉水而上的这段路程尤为艰阻:“况汉江自嶓冢、仓浪以至于大别,水势湍激,自汉口沂流至郢州,犹鲜滩碛;自郢州、襄阳以上,则有所谓三十六滩之险。纲运至此,必须小舟数百般载,谓之盘滩,沂流牵舟,率用百文,以竹为之。舟至襄阳者,自汉江以竹而造,至鄂州以换;其往均州及光化者,至襄阳复一换,谓之换竹。逐纲至鄂改拨入襄阳者,自拖工以迄篙工,必更用识水程者为之,顾直不廉,倍有所费。”而脚钱却只支付湖广会子,当时湖会折阅严重,脚钱自然不敷,负责押运的船户只有“取办于官米,纲官明知船户盗粜,而势不容戢,亦付之,无可奈何。及到仓交卸,而官米之存者仅及其半,仓官斗吏,或复诛求”。[35]可见在运输过程中,粮米损失非常严重。绍熙年间,湖广总领詹体仁称当时“郢州见屯军马,每岁合用米料共约支一万七千余石,每年常科拨纲运四万余石前去应副支用”。[36]拨运的粮米为实际消费的两倍余,或许也与这种运输损失有关。

由上可见,荆湖地区承平时期以鄂州为中心构建的补给体制,与军兴时期军队向襄阳方向北移的现实产生了极大的矛盾,沿汉江而上水路运输困难重重,导致军事补给的进行甚为艰辛。

二、荆湖地区补给体制的调试与对策:票券发行与客商贸易

如上节所论,荆湖地区补给体制的最大矛盾在于军兴时期补给中心和军事中心的分离及其引发的运输与花费问题。事实上对于类似的问题,宋人早有应对之策,宫泽知之指出北宋时期国家通过食盐专卖的手段,促使商人运输物资至沿边军事区,从而解决沿边军需供给问题。[37]笔者在此欲进一步探讨湖广总领所在实际运作中如何通过发放湖北会子及茶引等票券,④关子、会子等票券,学界通常称为纸币。但笔者认为这类票券多是为了满足政府财政调度需求所创,并非商品经济和信用关系发达的产物,也非现代意义上具备完整货币功能的纸币,故暂称为票券。参见包伟民:《试论宋代纸币的性质及其历史地位》,《中国经济史研究》1995年第3期。调动沿边商业,解决军事补给的难题。

(一)湖北会子

湖广总领所素有发行票券弥补岁计不足的传统。南宋在临安、建康、镇江设有三处榷货务,商人需纳钱于榷货务换取茶盐,故淮西、淮东两总领所的岁入主要靠榷货务的收入维系。而湖广总领所则通过发行三合同关子,令商人在荆湖纳钱领取关子,再凭关子到榷货务换取茶引盐钞,实际上起到了飞钱的作用,通过商人将榷货务的财物运至荆湖,弥补了湖广总领所离临安较远且未设榷货务的不足。[38]此后关子折阅,一度退出使用,湖广总领所继而发行了湖北会子,此举不但解决了岁计问题,还巧妙地运用票券的便利性,解决了军需运输的难题。湖北会子又称直便会子,最早创设于隆兴元年,其初衷便是解决前线见钱的补给问题:“孝宗隆兴元年,湖广饷臣王珏言,襄阳、郢、复等处大军支请,以钱、银品搭,令措置于大军库堆垛见钱,印造五百并一贯直便会子,发赴军前当见钱流转……从之。”[39]隆兴元年(1163年)宋金战事紧张,大军屯于襄阳前线,军俸如继续用铜钱支给,运输上显然并不便利。

湖北会子的主要贸易者是沿边的商人。虽然宋金战事不断,但荆湖边境的商人一直非常活跃。绍兴和议后,宋廷陆续在盱眙、楚州、光州、枣阳等地设置榷场,与金国展开贸易。高宗末年因战事短暂停歇后于乾道元年复置,此举显然推动了当时沿边商人的活动。彭龟年绍熙二年(1191年)上奏称:“缘湖北会子当来止于湖北、京西界内行使,襄汉戍卒月得料钱,全靠客旅贸易。”[40]荆湖地区的米价自乾道以后常用湖北会子标价,甚至运粮脚钱也用湖北会子支给。可见湖北会子与沿边商贸的结合程度及其对前线补给的助益。此外,湖广会子还与当时长江流域客商的活动相作用,产生了辅助荆湖军需收入的奇特效果。需要说明的是,湖北会子须在规定的区域内使用,最初限于荆湖北路,至淳熙十一年始通行于边境驻军所在的京西路。[41]前引彭龟年绍熙二年奏中又称:“(湖北会子)止到鄂州便着兑换,而官司无以权之,总司入纳,又视市价不同见钱,每一贯会子止可作五百左右。”[42]可见虽然当时湖北会子名义上已能在京西路通行,但其本身发行的目的即利用商人输纳沿边以弥补边境地区见钱不足,故商人自然不能在京西路兑换到见钱。当时供应军需的多是来往各路的大客商,湖北会子在出湖北路后不能通行,故客商在离开之前,往往只能选择在鄂州兑换见钱。总领所又趁机低价收购会子,使客商蒙受损失。

乾道以降,朝廷一度听取众人意见,收回湖广总领所印制会子的印版,打算用可通行于诸路的行在会子兑换、取代湖北会子。①乾道三年,收其会子印板……五年,诏户部给行在所会子五十万,付荆南府兑换。(《宋史》卷181《食货志》,第4412页)乞令户部以五十万缗兑换。其后遂收三百万缗,止余四百万。淳熙五年冬,又令户部印给三百万缗。(《建炎以来朝野杂记》甲集卷16“湖北会子”条,第363页)由前引《宋史》可知,这里用以兑换湖广会子的主要是行在会子。此时,湖广总领周嗣武力谏不可,并点明了湖北会子之于荆湖军需收入的重大意义:“江陵、鄂州商旅辐辏之地,每年客贩官盐动以数百万缗,自来难得回货,又湖北会子不许出界,多将会子就买茶引回,往建康、镇江等处兴贩。今既有行在会子可以通行,谁肯就买茶引?缘每年帖降引数多,若卖不行,军食必阙。”[43]可见湖广总领所通过限制湖北会子的使用地区,使从事长江沿流贸易的客商在离开湖北路前必须将其转手。由于总领所故意压低会子的兑价,将湖北会子直接换成见钱并不合算。而随着乾道以后三合同关子的贬值,中央逐渐开始向湖广总领所支降茶引作为经费来源。当时有大量客商从江南运输淮盐到达湖广后,便开始用输边所得的湖北会子从湖广总领所购买茶引,并返回江南贩卖。长江中下游繁荣的茶盐贸易体系开始形成,这使贩卖茶引在湖广总领所收入中的比重逐渐加重,以致淳熙年间开始成为湖广总领所收入的支柱。故为了维持湖广总领所的岁计,宋廷取消了停用湖北会子的决定,甚至又“再印给湖北会子二百万贯,收换旧会”。[44]周必大在淳熙十二年写给蔡戡的信中说:“直便会子屡于榻前极陈其敝,然非主计者协力,岂能尽革。大要是堂吏贪赏,多给茶引,为总所之害。”[45]即使湖北会子有诸多不便,但是因为茶引贸易的原因,始终难以被取缔。

(二)茶引

边境商业的活跃与湖北会子的发行,显然提供了一个契机,使荆湖地区可以通过沿边商人的活动,协助运输物资,并解决军需收入问题。宋廷正是从这方面入手,向湖广总领所大量发放茶引。《宋会要辑稿》中保存了乾道至淳熙年间湖广总领所接收茶引的一系列材料,笔者据以制表如表2。正如前文所述,当时与湖广总领所收入密切相关的商业活动,主要是大量客商往返长江中游与下游之间所进行的茶盐贸易,表2中的数据必须置于此背景方能凸显其意义。

南宋采用以引榷茶的方式。商人在榷货务入纳见钱换得茶引后,按茶引规定的区域与种类去园户处买茶销售。茶引主要分为长引与短引两种,南宋初长引许跨路通行,而短引则只能在本路流转。但随着隆兴和议后宋金贸易的发展,边境私贩茶叶情况严峻,故乾道中期宋廷对茶引进行了改革,长短引的划分标准,由是否出路转变为是否过江向境外销售。商人若需要前往淮南、京西等边境贩茶,必须持有长引。孝宗时期还新发了小引,在引价和可贩斤数上做了缩减,便于小商兴贩。[46]

表2 乾道到淳熙年间湖广总领所岁收茶引情况

由于表2所反映的时期茶引制度已经过改革,跨路从湖北返回江南贩茶的客商应当购买短引。故我们从中可以看到这样的趋向,即湖广总领所不断向朝廷要求将所得长引改换短引,这正反映了当时长江沿线商业活动的兴盛——即以湖北会子为媒介形成的湖北与江南间茶盐贸易的展开。此外,朝廷于淳熙二年向湖广总领所发放了大量小引,但在湖北、江西购买茶引的多是来往各路的大客商,①绍熙元年五月十六日,榷货务都茶场言:“湖南、北、江西路皆系巨商兴贩,尚且给降小引。”《宋会要辑稿》食货三一之二九,第5355页。小引自然无人请买。淳熙三年,朝廷遂在总领所的请求下收回了小引。淳熙十四年之后又有大量小引发售的情况,这主要是因为当时“每到春时,有江西、福建、湖南管下州军客人聚在山间,般贩私茶”,时臣“乞量行给降小引,以息私贩”。[47]

而隆兴以后宋金边境商业的兴盛亦不容被忽视。宋金贸易中最为重要的一项商品即是茶叶,乾道以后,前往边境卖茶的商人必须购买长引。虽然表2中湖广总领经常要求朝廷将长引改支短引,但这并不意味着边境茶叶贸易的减少。从淳熙三年增发的30万贯及淳熙十年岁计的135万贯茶引均为长引可以看出,正是因为长引所占的比重大大超于短引,湖广总领所才会担心发卖不敷,要求部分改换短引,而淳熙二年亦有因发短引过多而客商要求购买长引的情况,这都暗示了当时边境贸易的活跃。由于宋朝不许商人直接与金人交易茶叶,商人只能将茶叶运往边境并卖给榷场,由榷场再加价转卖给金人,在这一过程中还要支付翻引、牙息等杂费。乾道元年,宋廷将枣阳榷场移至襄阳府重建,湖广总领担任提领职务,并提供买卖本钱,[48]故榷场收入自然有部分应归于总领所的财计。更重要的是,边境商人的活动有利于沿边物资的流通,也为总领所补给沿边军队提供了便利。

由以上的分析可以看出,淳熙年间茶引已经成为朝廷辅助荆湖军需的重要手段,这又与当时长江流域与宋金边境的商业流通有关。其科拨总数大致由乾道末年的70万贯增加到淳熙十年的140万贯,宁宗嘉定时,这一数额更一度增长到350万贯。[49]需指出的是,虽然总领所名义上是户部的派出机构,其经费来源属于户部财政的范畴。但中央帖降的榷货务及相关茶盐收入则统属于朝廷钱物的范畴,归皇帝与宰相统管,特别是临安榷务直接与行在收入相关,其根基不容触动。乾道三年,朝廷规定了临安、建康、镇江三处榷货务每年的收入定额。各处榷货务为了完成定额,不得不相互竞争。①淳熙时期,临安榷货务因与镇江争夺课利,甚至禁止镇江务钞引前往临安,见《建炎以来朝野杂记》甲集卷17“榷货务都茶场”条,第389页。如表2所示,淳熙年间湖广总领所数次要求将长引替换为短引,朝廷却屡次以妨碍行在税额的理由加以拒绝。淳熙五年虽答应替换,却要求另行封桩、不得擅支,可见朝廷与湖广总领所在岁计问题上存在利益冲突。开禧末年朝廷更因两淮榷货务之财“总所得专其权,朝廷无所稽考”,故设分司提辖以夺其权,但终因财政管理分离、出纳不便而于嘉定六年(1213年)废除,[50]中央与地方之间的财源斗争有日趋热化之势,这也为此后荆湖地区补给体制的崩溃埋下了隐患。

三、襄樊之战失利的一个解释:从李曾伯的困扰说起

前文述及嘉定之后,襄阳成为荆湖地区军事力量驻屯的重心。随着敌人由金国变为蒙古,襄阳地区亦屡经变乱,先是端平三年(1236年)一度因内讧落入叛军之手,此后又遭蒙古攻掠。嘉熙二年(1238年),孟珙收复京湖,但并未派军驻屯襄阳,襄阳逐渐成为弃地。直到淳祐十一年(1251年),京湖制置使兼湖广总领李曾伯受命重新经理襄阳并长期驻防,襄阳再次成为军事重地。[51]然而到了淳祐十二年,李曾伯三次上书乞求免去自己湖广总领的兼职。[52]理宗降诏不允后,李曾伯更是再三恳请免去制置使一职而休致。最终他在《四乞休致奏》中一吐自己的困扰,细数了自己作为制置使“不可为”者四及作为总领“不可为”者三,其中绝大多数与襄阳的军事补给有关。[53]

作为制置使而言,最大的不可为在于粮食补给。李曾伯称“京湖生券、钱米,自孟珙管认始,年科米三十万石”。生券是支付给出戍外地大军的额外加俸,李曾伯经理襄阳所用军队,应需支给生券米。生券本属总领的管辖范畴,但是孟珙任京湖制置使时与湖广总领朱鉴不合,曾“责生券甚急,公(即朱鉴)核其虚籍以闻,诏珙自认生券”,生券钱米遂拨为制置司所管。②刘克庄:《后村先生大全集》卷158《方景楫墓志铭》,此文刊印时误将朱鉴事迹混入。为减免生券开支,只能将军队彻底移屯襄阳,而这又需要大量花费,制置司经费有限,捉襟见肘。

作为总领而言,最大的不可为则是茶利收归朝廷。上奏中言:“乃若上流茶税,往年籍以通融,贴助岁收甚夥,自臣到任,归之国用。今江州分司岁收未暇计,先来鄂、岳两场自淳祐十二年二月至今年四月收七百余万,通而计之,何翅几千万。是皆向来总所所有也,今无是矣。”此事李曾伯在任上曾多次上奏提及,“朝廷收诸司茶局之利,尽归公上”,“制、总两司岁仰茶利以佐军费,总所约收数百万,制司亦收数十万”,由此尽失之。总领所私自留存鄂州金口一处贩卖,但当地都是“各处土著,些小食茶,皆以步担往来,初非连艘巨贩”,乞求朝廷加以补贴。[54]可知当时朝廷突然收回了湖广总所的茶利,总领所虽留一处贩卖,但远不能跟之前巨商兴贩的盛况相比。

对理宗朝收回茶利一事,学界关注较少。李曾伯在上奏中云“自臣到任,归之国用”,考李曾伯上任京湖制置使在淳祐十年,[55]故朝廷收回茶利大致在此期间。考察此时盐法的情况,或许可给我们一些线索。嘉熙、淳祐年间,食盐钞法屡变,总体的趋向是由原来的商贩转为官鬻,而利权收归中央。[56]嘉熙四年理宗“创制置茶盐使,以户部尚书岳珂为之”,[57]是为改革的重要一环,从“茶盐”并称可知茶法大概也随盐法的改革而动。制置茶盐使一职,《宋史全文》嘉熙四年七月戊寅条作“淮南、江、浙、荆湖制置茶盐使”,[58]其职权范围包括荆湖、江西。李曾伯在两次上奏中都提到“诸司茶局”及“江州分司”等机构,考《景定建康志》中称舒滋在淳祐九年提领江淮茶盐所后,曾创立江州分司,当与李曾伯所述为一事。而此后“凡上江茶每一长引收钱二百贯,以三十贯入分司,百七十贯入本所(按:即提领茶盐所)。每一短引收钱百七十贯,以二十贯归分司,百五十贯归本所,皆名曰贴纳钱”。[59]可见此时长江中上游的茶利,已多数收归提领茶盐所所有。宝祐年间,提领马光祖又提出省并诸局之议:“照对上江之茶下江之盐,紧要纂节去处,诚不可不置立局分。前此所创子局,星罗棋布,不分紧慢,月益日增。”[60]其中提到提领茶盐所在各地广设分局,掌控了上江之茶与下江之盐,进一步证实了收回茶利与设置提领所之间的关系。

朝廷收归茶利之举,一方面是此前中央与地方关于财权竞争的进一步加剧,另一方面也暗含不同政治势力的博弈。汪圣铎与郭兰认为:“大约在嘉熙末设制置茶盐使也是史嵩之的主意,将之作为他改盐法的一部分”,[61]惜未加以证明。提举茶盐使创制于嘉熙四年七月,而当年三月史嵩之重新入朝任相,掌握大局,两者似有一定关联。③提举茶盐使的提议出于岳珂,张端义云:“史相国弥远城狐社鼠,布满中外……岳珂、杨绍云、郑定、蔡廙之在而同年八月,杜范上奏云:“臣窃谓茶盐为今日之大利,乃擅于诸阃。当此财用匮竭,所宜收之,朝廷专置一使以领之,诚急务也。第未知诸阃专制已久,肯一旦轻弃以归朝廷乎”,并特别强调了淮东守帅私贩之严重。[62]此奏显然是针对七月设茶盐使一事而发,可见设置该使的直接原因是“诸阃”(制置使)私卖茶盐。此时担任两淮制置使的杜杲、赵葵恰恰均为史嵩之的政敌,也是史嵩之入相后打击的重点。[63]笔者认为,嘉熙四年制置茶盐使的创设无论是否出自史嵩之本人提议,其事实上贯彻了中央扩张财权、抑制淮浙制置使的意图。与其同时(嘉熙三年)设置的浙西两淮发运司,也当置于这一脉络下去理解。

在中央与诸阃的斗争中,荆湖地区显然成为了牺牲者。南宋时期的客商对政策变更非常敏感,乾道四年淮东积盐,总领所差人搬往鄂州贩卖,竟导致“远方客人疑官中欲变盐法,建康务场数月之间,顿亏入纳二百万贯文”。[64]理宗朝全面推行食盐官鬻后,更导致“人心皇惑”、“民疑满腹”、“商旅不行”,财政收入不增反减。[65]中央对茶利的收回,最终导致了整个荆湖地区沿边贸易的崩坏,对荆湖地区的军事补给体制造成了不可弥补的恶因。

咸淳四年(1268年),宋元襄樊之战开始。宋廷曾派遣军队和民兵13次运送物资救援襄阳,可惜仅有3次成功。[66]《齐东野语》记载咸淳八年张顺、张贵援襄事甚详,其中云襄阳“城中有宿储可坚忍,然所乏盐、薪、布帛为急”。[67]讽刺的是,此时城内因缺乏布帛,只能“缉关会为衣”。[68]盐与布帛恰恰是客商贩卖的主要商品,此时却成为襄阳最缺乏的物资,若无客商运输物资前往沿边,关会等票券也自然没有用武之地。而反观开禧襄阳守城一役,城中的茶商组成茶商军抗敌,无论是在武力支援还是物资供应上都做出了重大贡献。[69]就在此年,宋廷下令“以钱千万,命荆湖制司籴米百万石,输襄阳府积贮”,①这些物资显然绝无可能运达襄阳。次年,吕文焕降元,襄阳失守,就此宣告了南宋灭亡的命运。

四、结语

荆湖地区补给体制的发展说明,襄樊之战的失利有其偶然性。但就其特质而言,荆湖地区的战略中心始终位于襄阳,经济与航运中心却在鄂州,这一矛盾贯穿了南宋一代荆湖地区军事补给体制的构建与运作,襄樊之战失利的必然原因也潜藏于此。同时,从本文也可看出,南宋时期中央与地方、财政与商业存在着复杂而微妙的互动关系。南宋朝廷偏安江南,可以支配的税收较北宋大为减少。以湖广总领所一年所需960万缗经费为例,其中户部所提供的常赋只能满足500万缗,剩余部分需通过朝廷的榷货茶盐收入补足,故在钱物的支配权方面中央对总领所始终表现出既支援又有所竞争的态度。另一方面,朝廷钱物由王安石新法演生而来,继承了其从流通经济处开源的特点。这有效解决了两税法体制下原额凝固导致财赋来源与数额僵化、无法满足战争等突发事件需求的问题,使宋朝的财政体系更为多元、富有弹性。整个南宋时期朝廷的岁入亦是如此,茶盐榷货、商税、海外贸易等收入在财政收入中占了很大的比重,所谓南宋的商业发达,亦应置于这一背景下去理解。

[参考文献]

[1][11]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷79《湖广五》、卷75《湖广方舆纪要序》,北京:中华书局,2005年,第3701、3484页。

[2]黄宽重:《宋元襄樊之战》,《南宋史研究集》,台北:新文丰出版公司,1985年,第1-18页;李天鸣:《宋元战史》,台北:食货出版社,1988年,第945-1077页。

[3]小林晃:《南宋晚期对两淮防卫军的驾御体制——从浙西两淮发运司到公田法》,“宋代政治史研究的新视野”会议论文,2013年。

[4] [日]金子泰晴:《荊湖地方における岳飛の軍費調達-南宋湖広総領所前史-》,宋代史研究会編:《宋代の規範と習俗》,東京:汲古書院,1995年,第155-190页;同氏:《南宋初期の湖広総領所と三合同関子》,《史観》123,1990年;[日]樋口能成:《南宋湖北会子の市場構造》,《史滴》28,2006年;同氏:《南宋総領所体制下の長江経済-湖広総領所と四川の関係から-》,《早稲田大学大学院文学研究科紀要》51,2006年。

[5]雷家圣:《聚敛谋国——南宋总领所制度研究》,台北:万卷楼图书股份有限公司,2013年,第17-43页。四总,借天子之法令,吮百姓之膏血,外事苞苴,内实囊橐。”可见时人目岳珂为史弥远党羽,其与史嵩之交情亦或匪浅。张端义语见全祖望:《鲒埼亭集》外编卷28《跋岳珂传》引《张端义奏疏》,该文原出于明人郑真所辑《四明文献》,笔者暂未得见此书。

①《宋史》卷46《度宗本纪》,第911页。按《宋史》中凡有关南宋末期的记载,其中的“钱”多指楮币。

[6][7][8][31][41]李心传:《建炎以来朝野杂记》甲集卷18、乙集卷13、甲集卷11、甲集卷11、甲集卷17、甲集卷16,北京:中华书局,2000年,第403、733、226、226、390、363页。

[9][27]王象之:《舆地纪胜》卷66、卷64,北京:中华书局,1992年,第2257-2258、2196页。

[10][30][32][35][36][47][48][49][64]徐松辑:《宋会要辑稿》食货四十四之二十,食货四十四之二十,食货四十之三十,食货四十四之二十,食货六二之六八,食货三一之二八、二九,食货三八之四十,食货三一之三三,食货二七之三七、三八,北京:中华书局,1957年,第5593、5593、5523、5593、5982、5354-5355、5486、5357、5274页。

[12][13][14][15][17][19][28][29][34]李心传:《建炎以来系年要录》卷184、卷189、卷192、卷193、卷199、卷200、卷184、卷185、卷118,上海:上海古籍出版社,1992年,第612页上下、696页下、739页上、754页下、863页下、875页上、615页下、638页下、606页上。

[16]王之望:《汉滨集》卷8《乞令湖广应付吴拱襄阳官兵钱粮朝劄》。

[18]虞允文:《亲临唐邓措置修城之役疏》,杨士奇编:《历代名臣奏议》卷336,上海:上海古籍出版社,1987年。

[20][33]蔡戡:《定斋集》卷3《论屯田劄子》、卷3《乞免增籴二十万石桩管米劄子》。

[21]朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷88《观文殿学士刘公神道碑》。

[22]楼钥:《攻愧集》卷94《少傅观文殿大学士致仕益国公赠太师谥文忠周公神道碑》。

[23]袁燮:《絜斋集》卷15《武功大夫合门宣赞舍人鄂州江陵府驻札御前诸军副都统制冯公行状》。

[24]叶适:《水心文集》卷25《朝请大夫提举江州太平兴国宫陈公墓志铭》。

[25]曹彦豹:《昌谷集》卷12《上宇文宣抚论置司鄂州劄子》。

[26]《宋史》卷403《赵方传》,第12204页;吴廷燮:《北宋经抚年表·南宋制抚年表》,北京:中华书局,1984年,第498页。

[37] [日]宫泽知之:《北宋的财政与货币经济》,刘俊文主编:《日本中青年学者论中国史(宋元明清卷)》,上海:上海古籍出版社,1995年,第75-135页。

[38] [日]金子泰晴:《南宋初期の湖広総領所と三合同関子》,《史観》123,1990年。

[39][43][44]马端临:《文献通考》卷9《钱币二》,北京:中华书局,1986年,第100页。

[40][42]彭龟年:《止堂集》卷1《论雷雪之异为阴盛侵阳之证疏》。

[45]周必大:《文忠集》卷196《劄子蔡定夫少卿》。

[46]黄纯艳:《宋代茶法研究》,昆明:云南大学出版社,2002年,第121-146页。

[50]《建炎以来朝野杂记》乙集卷13“四提辖”条,第727页;《宋会要辑稿》职官四一之六七、六八,第3200页。

[51][66]李天鸣:《宋元战史》,台北:食货出版社,1988年,第948、1090-1091页。

[52][53]李曾伯:《可斋续稿前》卷3《乞免兼湖广总领奏》、卷3《四乞休致奏》。

[54]李曾伯:《可斋杂稿》卷19《奏废罢茶局科助》。

[55][58]佚名:《宋史全文》卷34、卷33,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005年,第2289、2237页。

[56][65]梁庚尧:《南宋盐榷——食盐产销与政府控制》,台北:“国立”台湾大学出版社,2010年,第159-194、167-170页。

[57][59][60]周应合:《(景定)建康志》卷26《官守志》,《宋元方志丛刊》,第1776、1777、1777页。

[61]汪圣铎、郭兰:《南宋后期盐政考论》,《盐文化研究论丛》第1辑,成都:巴蜀书社,2005年。

[62]杜范:《清献集》卷10《八月已见札子》。

[63]方震华:《晚宋边防研究》,台湾师范大学历史研究所硕士学位论文,1992年,第87页。

[67]周密:《齐东野语》卷18,“二张援襄”条,北京:中华书局,1983年,第341-342页。

[68]毕沅:《续资治通鉴》卷180,咸淳九年二月庚戌条,北京:中华书局,1957年,第4915页。

[69]赵万年:《襄阳守城录》。

责任编辑:杨向艳

文学语言学

作者简介周曲洋,中国人民大学历史学院博士生(北京,100872)。

〔中图分类号〕K245

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)03-0139-09