晁德莅与清代《圣谕广训》的拉丁文译本

司 佳(复旦大学 历史学系,上海 200433)

晁德莅与清代《圣谕广训》的拉丁文译本

司佳

(复旦大学历史学系,上海200433)

【摘要】作为19世纪来华传教士学习汉语的入门材料,清代雍正年间颁行的《圣谕广训》以及此后出现的白话衍说类文本《圣谕广训衍》或《圣谕广训直解》曾被多次译成外语。一般认为,跟《圣谕》相关的这些材料多为新教传教士所采用,原因在于其语言风格、宣讲形式,以及道德教化内容等,皆可以给他们对中国底层民众的宣讲策略提供“在地”的文化参照。然而,有关《圣谕广训》的学习材料也曾出现在天主教传教士编选的中文—拉丁文对照学习课程中,这是前人研究中未曾讨论到的。在19世纪中后期担任上海徐汇公学教务长的意大利籍耶稣会士晁德莅(Angelo Zottoli)编写的五卷本Cursus Litteraturae Sinicae(《中国文化教程》,1879~1883)中,雍正年间的白话文《圣谕广训衍》全本十六条被译成拉丁文位列首卷首篇。这一学习路径与此前16至18世纪来华的天主教传教士对中国传统经典的侧重有着策略上的区别。《中国文化教程》的撰写,其历史背景与19世纪70年代以上海徐家汇为中心的新耶稣会士所创设的“江南科学计划”紧密相关。其中,晁德莅负责汉学部分,为新来的天主教传教士提供汉语学习的课程读物。本文进一步探讨了晁德莅《中国文化教程》的文本布局与19世纪后期新耶稣会士的传教策略可能存在的联系。

【关键词】晁德莅《中国文化教程》《圣谕广训》徐汇公学“江南科学计划”

◎本文系国家社科基金一般资助项目(项目批准号:15BZS088)的阶段性成果。本文草稿曾在2014年4月于上海召开的复旦大学中华国际文明中心“基督宗教与上海社会,1840~1949”工作坊上宣读,得到李天纲教授、金光耀教授以及参加工作坊的各位同仁的指正,在此深表谢意!

一、引言

作为19世纪来华传教士汉语学习的入门材料,清代雍正年间颁行的《圣谕广训》以及此后出现的白话衍说类文本《圣谕广训衍》(王又朴,1726年)或《圣谕广训直解》(包括白话直解及方言直解)曾被多次译成外语。一般认为,跟《圣谕》相关的这些材料多为新教传教士所采用,原因在于其语言风格、宣讲形式,以及道德教化内容等,皆可以给新教对华底层民众“直接布道”的策略提供本土文化的参照。以19世纪来看,1817年英国伦敦会传教士米怜(William Milne)的全文英译本以及1892年由鲍康宁(F.W.Baller)编撰的中英对照本影响最大。另外,新教传教士还选择性地翻译了《圣谕广训》及《广训衍》中的一些片段,作为介绍清帝国政治讲道与道德伦理的“样本”。马礼逊(Robert Morrison) 1815~1823年编写的第一本汉英—英汉《字典》中就有不少语料出自《圣谕广训》。卫三畏(Samuel W.Williams)在1848年出版的The Middle Kingdom(《中国总论》)中,也专辟章节对《圣谕广训》的文本性质、宣讲形式等条分缕析,并翻译了《圣谕广训衍》中的第七条“黜异端以崇正学”的白话衍说。而英国汉学家理雅各(James Legge)则在牛津大学以公开讲座的形式,围绕“帝国的儒学”为主题发表了四次演讲,之后将有关《圣谕广训》的翻译连载于1877年的《中国评论》(The China Review)上。①James Legge,“Imperial Confucianism,”The China Review 6(1877).相关研究见段怀清、周俐玲编著:《〈中国评论〉与晚清中英文学交流》,广州:广东人民出版社,2006年,第134~140页。

就有关清代《圣谕广训》的研究问题来看,周振鹤先生在他的《〈圣谕广训〉集解与研究》中曾专辟一章,梳理了自18世纪至20世纪初西方汉学家、传教士等对《圣谕广训》的翻译情况。①周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,上海:上海书店出版社,2006年,第618~620页。美国汉学家梅维恒(Victor Mair)先生于1985年亦撰文讨论《圣谕广训》及《广训衍》对清代地方白话及俗文学发展的影响。②Victor Mair,“Language and Ideology in the Written Popularization of the Sacred Edict,”David Johnson et al.,Popular Culture in Late Imperial China (University of California Press,1985).此外,台湾的王尔敏先生还专门对《圣谕广训》与清代民间宣讲拾遗的风气进行研究,并指出19世纪初新教传教士布道宣教时参考借鉴了民间宣讲圣谕这一形式。③王尔敏:《清廷〈圣谕广训〉之颁行及民间之宣讲拾遗》,收入周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,第633~649页。而近年来在有关传教士与中西文化交流的学术研讨会上,学者们开始关注19世纪初来华新教传教士马礼逊、米怜等人翻译、学习清代《圣谕广训》及《圣谕广训衍》的原因。日本学者内田庆市指出,新教传教士学习《圣谕广训》贯穿整个19世纪,成为传教士内部学习汉语的一种“传统”。也有学者认为,除了宣讲形式上可能存在的关联,传教士的学习动机与文本中的道德教化因素更为相关,借此可以了解中国百姓的日常伦理、社会规范与文教法律,进而在“道德说教”与“真理信仰”的关系上展开“儒耶对话”。④相关新近的研究有廖振旺:《万岁爷意思说——试论十九世纪来华新教传教士对〈圣谕广训〉的出版和认识》,《汉学研究》第26卷,第3期,第225~262页,2008年;姚达兑:《〈圣谕广训〉和儒耶真理话语的碰撞》,《世界宗教研究》2014年第5期。本文作者亦于多年前在美国耶鲁大学图书馆所藏卫三畏家族档案(Samuel Wells Williams Family Papers)中,有幸发现多种有关《圣谕广训》的方言直解手抄件,并以此展开讨论了19世纪新教传教士如何从《圣谕广训》的翻译文本中获取根本性的思想精神资源,并借鉴《广训衍》、《直解》之类的浅文理形式作为习得汉语的捷径。⑤司佳:《传教士缘何研习〈圣谕广训〉——美国卫三畏家族档案手稿所见一斑》,《史林》2013年第3期。

然而,前人研究鲜有涉及天主教传教士对于《圣谕广训》的关注。有关《圣谕广训》的学习材料也曾出现在由19世纪来华的新耶稣会士编选的中文—拉丁文对照学习课程中,即意大利汉学家晁德莅(Angelo Zottoli,1826~1902)在上海编写的Cursus Litteraturae Sinicae(《中国文化教程》)。晁德莅作为意大利籍的耶稣会士,倾力接续利玛窦(Matteo Ricci)以来对中国语言文化的基础性工作。本文在探究《中国文化教程》文本布局的基础之上,深入分析19世纪在上海徐家汇的天主教传教士对中国经典文化与语言学习的态度。文章的后半部分还将引入同一时期新教传教士鲍康宁对同一个底本《圣谕广训直解》所作的英文翻译,并将比较两者在翻译策略上的区别与价值取向。

二、《中国文化教程》的撰写

晁德莅于1848年来华,1852~1866年间担任圣依纳爵公学(Le College St.Ignace,即徐汇公学)教务长(或称理学),是马相伯先生的拉丁文老师。⑥邹振环:《马相伯与拉丁文通》,《复旦学报》(社会科学版) 2005年第6期。《中国文化教程》撰写工作,与19世纪70年代以徐家汇为中心的新耶稣会士所创设的“江南科学计划”紧密相关。这项计划包含了天文气象、自然科学以及中国的历史地理及国情研究,参与者有高龙鞶(Augustinus Colombel)、韩伯禄(Pierre Heude)、费赖之(Louis Pfister)、马相伯、马建忠等人。⑦“江南科学委员会”以及“江南科学计划”的具体工作开展情况,详见李天纲先生的研究《新耶稣会与徐家汇文化事业》,载李天纲:《文化上海》,上海:上海教育出版社,1998年,第137~161页。其中,晁德莅负责汉学部分,为新来的传教士提供汉语学习的课程读物,并在学校教育以及中国研究方面取得进展。正如作者在序言中开门见山地说道:“写作本教程的主要目的是为了让我们近来刚上岸的传教士们,无需花费大量精力,短时间内在中国研究方面有长足的进步,然后他们就有能力在我们学校中从事中国研究,进而尝试用中文写作。因此,我写作的目的是严肃传达中文的最精奥内核,而非给最有教养的欧洲读者们展示中国事物中的奇珍异宝。”⑧Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe: Lingua Familiaris,Chang-Hai,Tou-se-we,1909.Procemium,v.本文涉及的原作拉丁文序言的翻译工作由复旦大学历史学系许昊旸同学协助,特此感谢!

这部涵盖中国传统典籍以及各类文学经典的教程篇幅巨大,厚达五卷,足几千页。按照晁德莅的设想,在这套设计为五年课程的教材中,初级班也就是第一年的学习,侧重的是日常用语,包括日常习语、戏曲中的对白、传奇故事、才子佳人小说等。这样,《圣谕广训》的研读乃列为首选,而于清末流行的一种《圣谕广训直解》(佚名直解)①在周振鹤先生撰集的《〈圣谕广训〉集解与研究》中,将这个版本称作“佚名直解”,原因是作者不详。经周先生研究,这种《直解》在清同治年间(19世纪60年代)开始出现,后来逐渐流行起来,此版本的语言特点带有皇朝末年更加强调愚忠愚孝的意味。即由晁德莅译成拉丁文位列首卷首篇。不过,笔者访阅的这套由上海土山湾印刷所印制的《中国文化教程》,其第一卷的印刷时间是1909年,而第二至第五卷的出版时间是1879~1883年。从编者自己的著述以及其他相关资料来看,《中国文化教程》的整体编纂、出版颇为有序,很可能由于作为“入门课程”的卷一需求量偏大,至20世纪初(晁德莅去世以后)上海土山湾又有过一次专门的重印。

从笔者经眼的五卷本教程来看,晁德莅在第一卷与第二卷前分别拟作了两个不同的序言,第三至第五卷则没有卷首文字。第一卷的序言中道出了编者对整部教程的总体构想:“教程分为五年:第一年入门班学习白话文,包括家规、杂剧、传奇、小说、俗语选,所有这些都保持俗语或口语的风格。第二年初级班,学习《四书》,或者学习童蒙读物(Elementarios libellos)后,再学习《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》。第三年中级班,学习《五经》,包括全篇有注解的《诗经》和《尚书》,部分注解(散落于全书各处)的《易经》和《礼记》,以及孔子《春秋》中很少的内容。”在前三年系统地习得儒家经典以及各类文学传统的基础之上,晁德莅主张后两年的重点在于提高语言方面的修养。“第四年高级班,学习修辞风格,内容包括有关小词,(散)文选,《左传》选,各类牍简和各类典故。第五年修辞班,包括散文和诗歌,研读八股、时文、诗歌、赋词、各种铭文与对联。因此全部教材将有五卷,除此之外还有包含辅助整个教程的第六部分《词汇集成》。”②Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,vi-vii.

这一学习路径与此前16至18世纪来华的天主教传教士对中国传统经典的侧重有着策略上的区别。利玛窦(Matteo Ricci,1552~1610)首先将《四书》译成拉丁文,于1594年完成并将它寄回了欧洲。明末清初来华的天主教传教士,尤其是执行“利玛窦路线”的耶稣会士,亦十分注重中国传统经典的学习。然而对于翻译《圣谕广训》,丛书目录及前人研究皆不见19世纪以前来华耶稣会士将其译成拉丁文本,晁德莅本人也没有提及作为“接续传统”的新耶稣会士参考了任何前人资源——究其因,概与彼时的禁教风气有关。虽然,清康熙皇帝的《圣谕》十六条早在康熙九年(1670年)就已经刊布,宣讲《圣谕广训》在雍正年间亦逐渐开始普及,并出现了为宣讲方便的白话本《圣谕广训衍》(王又朴,1726年) ;然而,由于雍正二年(1724年)就已开始禁教的关系,清中期以后来华的耶稣会士多服务于宫廷,规模亦远远不及明末清初。雍正《圣谕广训》和《广训衍》甚至在对康熙《圣谕》十六条中的第七条“黜异端以崇正学”的阐释中,除了正儒学、否定所谓“三教九流”之门派,还将矛头直接指向天主教:“又如西洋教宗天主亦属不经,因其人通晓历数,故国家用之,尔等不可不知也。夫左道惑众,律所不宥;师巫邪术,邦有常行。……”③周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,第290页。下文细剖文本翻译处将另作展开。

相形之下,翻阅晁德莅对于《中国文化教程》的卷次编排,我们可以看出: 19世纪来华的新耶稣会士并不需要一开始就接触儒家经典,而是在之后第二年的课程中,学生们才开始熟悉蒙学读物(《三字经》、《千字文》等)以及《四书》,进而逐渐过渡到对《五经》的研习。在教学指导方面,晁德莅坚称,“我教给学生的是在(中国)学校里到处都会通读的文本,选出的注疏也是在学校里反复教导的,我尽最大的可能遵循这些注疏者的解释,他们的权威在学校里巨大且持久。”④Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,vi.作为一名19世纪来华的新耶稣会士,晁德莅遵循了耶稣会士历来对待经典学习之勤勉的态度及严谨的传统。然而,身兼为一名汉学家,晁德莅必须同时审度对中国儒家经典的翻译态度,尤其是历代注疏中的意识形态所带来的一系列信仰冲突问题。如第二卷前的序言即是针对研习中国儒家经典的步骤与要点,其中他专门指出:“博学的朱子其注疏比其他人更高明。朱熹给出了对于《四书》的注疏,在本朝所有人都是遵从的。在学校里还有很多讲章用于进一步解释朱子的注疏。”①Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volume secundum pro inferior classe: Studium Classicorum,Chang-Hai,Tou-se-we,1879.Procemium,vi.因此,晁德莅在他的《中国文化教程》中翻译的《四书》,底本来自于宋儒朱熹的《四书章句集注》,其义理思想也正是当时清儒们所遵奉的。然而,由于持有不同的宗教信仰,晁德莅坦言自己“反感朱子作为哲学家的一面,而欣赏他作为语文学家的那一面”;并且叮嘱这部教程的读者,即原书封面上注明的“新手传教士适用”的年轻会士们,不要受到宋明理学中的本体论与宇宙观的影响。

就编纂理念而言,晁德莅注重语言自身的重要性即“语文学”的路径:“在去除所有无用和繁复卖弄的辞藻后,我努力使学习过程尽可能地容易上手。教程的注释将简短清晰,按中文的顺序,用一种紧凑的风格,呈现一切要点,省略那些触类旁通就能理解的部分。”在具体的文字编排处理上,晁德莅也颇费一番心思:“我还用简明连贯的拉丁语短语,和汉字紧列在一起,这样也便于(将词的意思)按汉字顺序对应起来。这对我来说是个艰巨的工作,而且,为了更简便地描述中文的声调发音,考虑到多数人的方便,我会将中文发音拉丁化。这样一来它们看起来就像在课文里一样明了。”来华后第五年即1852年开始,晁德莅进入圣伊纳爵神学院(Le College St.Ignace,即徐汇公学)监管学生们学习,长达十四年之久。他告诫初学者不要轻视语言基本功而贸然行进:“绝不要试图幻想在前面这几页中理解并引申词义。但记住:我们主要是在学习语言;我对我们为了这个目的付出的艰苦劳动毫不怀疑,但这些艰苦的回报我们并不能在短时间内轻易察觉。”②Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,vi.

在进入具体的文本分析之前,有必要从一个大的历史背景下审视19世纪天主教传教士,尤其是以上海徐家汇为中心的新耶稣会士的业绩。李天纲先生在他的研究中阐述了“江南科学计划”的诸多方面,并称“其发展的规模和达到的水准,是出乎当年预料的成功。然而比较明清的做法,徐家汇的事业更像是外国事业,大部分的出版物以法文、拉丁文传布欧洲,中文读者则难受其惠”。③李天纲:《新耶稣会与徐家汇文化事业》,第143页。的确,《中国文化教程》的主要对象乃封面标题上所示的“新手传教士”,且资料表明,此书后来成为19世纪欧洲颇具影响力的中文—拉丁文对照教材。负责语言问题的汉学家晁德莅,其文本布局与19世纪新耶稣会士的传教策略是否存在可能的关联?前文已经提到,将《圣谕广训直解》作为学习中国普通百姓口语、俗谚的“样本”,置于研习儒家经典之前——这与明末清初以利玛窦为代表的耶稣会士对于中国社会、文化的态度显然有很大的区别。以上海徐家汇为中心的新耶稣会士们通过开展文教事业努力接续自身的“传统”,但毕竟他们面临的已是不同的历史处境。在通商口岸“华洋杂处”的条约体系制度下,19世纪来华的新耶稣会士更实际地接触到了普通百姓生活的身影,亦开展了大量的世俗活动。例如在土山湾孤儿院授以教徒绘画、雕刻、木工、纺织、石印等手工技艺,其中多与教会用品有关,也有辅以文化传教开设的土山湾印书馆。④见两篇有关“土山湾孤儿院”的历史记载,黄树林主编:《重拾历史碎片——上海土山湾研究资料粹编》,北京:中国戏剧出版社,2010年,第135~144页;第149~186页。这即可以从一个角度说明,在19世纪中后期与日益增长的新教势力并行的历史环境下,天主教的传教策略也相应做出了调整。在这个意义上,文本的不同布局及其价值取向是否暗示了这种潜在的竞争?

三、翻译策略与文化竞争

就同一时期出现的另一个《圣谕广训直解》的翻译本,即1892年由中国内地会(China Inland Mission)传教士鲍康宁主持编写的中英对照本来看,新教传教士在翻译过程中的价值取向与天主教耶稣会士存在着很大区别。鲍康宁在序言中指出,19世纪中后期流传各地的《圣谕广训直解》给传教士学习中国口语提供了绝佳的材料,并能从中看到中国老百姓的日常生活规范。因此,为了初学者更容易且有效地理解中国的事物,在翻译过程中,字面直译(literalness)需向“文体风格”(style)让步,最好是能够“符合语言习惯”地(idiomatically)将原文意思表达出来,即采用“意译”的办法使文意更加会通。相比而言,晁德莅的拉丁文翻译较为直白,基本逐字对应,并在相关词条的注释栏中对重点字句作进一步的语文学阐释。“我觉得几乎不必提醒,这些拉丁语释义几乎都是直白的,虽然在风格上考虑到了汉语的灵活性,因此必然带有中文的味道。我真心希望,中文的奥秘能够就此逐步向敏锐好学的学生打开大门。”①Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,v-vi.在翻译方法上,译者也坚持中文学习为主的目的,而不是鲍康宁所主张的“符合语言习惯”的意译,尽管这样可以使外国读者更容易领会到篇章的整体精髓。在某些事物或概念无法以拉丁文表达的情况下,晁德莅选择的仍然是直译,进而加以阐释,或进一步用例句对意思进行补充:“至于古罗马人无法言状的事物,翻译则尽可能按接近事物的样子将它表现出来。因此,你会发现这些是贴切的,并且你也可以在页面下方的示例中获得对于该事物更完整的概念。”②Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,v-vi.从上述几点有关翻译策略的论述中可以看出,清末来华新教传教士与天主教传教士对于中国传统思想文化资源所持的不同态度。

对于来自意大利的天主教传教士晁德莅来说,编纂如此卷帙浩繁的拉丁文—中文教程不仅是对自身中文积累的挑战,也是一个逐渐深入学习中国文化的过程。在逐卷的撰写过程中,晁德莅作为编者和译者需要涉及汉语所谓“博大精深”的各个方面,从第一卷的俗语谚语,到后几卷的经典、诗赋、文选、典故等等。从序言中的叙述我们可以看到,作为一名训练有素的欧洲耶稣会士,晁在他的中国老师、友人面前始终保持谦逊低调:“由于许多古人与今人树立了无数光辉的榜样,我亦不吝于靠他们博学的作品来弥补我智识之不足。……在我接受一定程度的中文训练后,我自己甚至在很久以前就对不少的中文措辞做过深入思考;然后我在很多方面虔诚地向许多中国本地读书人请教,并研读了许多权威文本:但在钻研有歧义模棱两可的中国事物上,我不止一次地陷入迷茫,这是痛苦的经历教导我的。”晁德莅甚至坦言,“对我来说,把中文译成拉丁文要比把拉丁文译成中文容易得多:但对学生来说努力掌握中文措词的精髓显然没有那么容易。”——这不仅是其自身谦虚谨慎品格之体现,亦显示出一位面向欧洲读者的权威汉学家对于中文的尊敬,从而在译写的过程中能够不断反省自己,并与文本中的人物、事物展开精神对话。他也曾感慨道:“我说的艰苦是:因为实在不会有什么回报,而这个过程又充满艰苦,如果没有什么别的激励,这种艰苦显然会加倍,而我们的学习热情将会降低。”③Angelo Zottoli,Cursus Litteratuae Sinicae,volumen primum pro infima classe,Procemium,v-vi.而这一切付出,对于晁德莅这位选择以上海徐家汇为毕生事业之地的来华外国人来说,乃是为了使他的学生们更好地掌握中文这门艰深的语言。他坚信,自己解决的文字困难越多,就可以带给后来的学习者们更多便利。

清中后期出现的《圣谕广训衍》以及《圣谕广训直解》(包括各种方言直解)主要是对康熙皇帝《圣谕》十六条(1670年)以及雍正二年颁行的《圣谕广训》(1724年)的解读、衍说,在不同历史时期扮演了强化儒家道德伦理及社会责任的角色,如孝悌、和睦、礼数、守业等,并以直白的语言传授给普通百姓。全篇十六条中,唯一涉及信仰问题争论的在于第七条“黜异端以崇正学”中所出现的佛教、道教以及天主教。缘于清初禁教的风气,雍正《圣谕广训》中的这一条乃视天主教为异端的内容,并将其与佛道二家并属一类,云“又如西洋教宗天主亦属不经,因其人通晓历数,故国家用之。尔等不可不知也。”④周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,第290、292页。王又朴1726年的《圣谕广训衍》以及后来的《圣谕广训直解》(佚名直解)都对此用白话解释道,“就是天主教,说天说地,无影无形,也不是正经,只因他们通晓天文,会算历法,所以朝廷用他造历,并不是说他们的教门好,你们断不可信也。”⑤周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,第290、292页。有意思的是,在新教传教士鲍康宁1892年以及此前米怜1817年的译本中,两人都基本上如实翻译了此段白话文。廖振旺在他的研究文章中对鲍康宁及米怜的英文译文详加分析,并逐一译回中文,得出结论为“米怜将《广训》中提及的‘天主’认定是罗马传教士所信仰的神,而鲍康宁则将白话解所言‘天主教’解释为天主教的正统派”;⑥廖振旺:《万岁爷意思说——试论十九世纪来华新教传教士对〈圣谕广训〉的出版和认识》,第254页。因此,新教传教士将这一条有关“异端”的内容原文保留,似乎并不会影响到自身作为基督教新教的立场。

然而,在晁德莅《中国文化教程》第一卷的拉丁文译本中,这一条却全然不见踪影。因而,确切地说,晁德莅并没有将原《圣谕》十六条译全,很可能是故意避开了第七条中有关天主教在历史上被视为“异端”的问题。上文已经提到,鲍康宁以及晁德莅的翻译都以19世纪中后期流行的《圣谕广训直解》(佚名直解)为底本,但于具体翻译处理过程中,两者在标题、布局等细节上存在一些差别。鲍康宁的中英对照本前有一页清晰的英文目录,将十六条分别作短语式的概括,如第一条“敦孝弟以重人伦”对应“Duteousness and subordination”;第二条“笃宗族以昭雍睦”为“Clan relationships and harmony”;第三条“和乡党以息争讼”乃“Keeping the peace”等。这些虽然不是每七个字的直译,也不能说是遵循汉语内在语法结构的意译,不过作为英语标题,尚且简明扼要。两个译本在排版格式上,都是中文竖排,英文或拉丁文横排。鲍康宁在中英对照十六条的翻译文本之后,另附作于雍正二年(1724年)的《圣谕广训》原文言文,竖排,没有相应的翻译或解释。为供初学者之便,鲍氏还专门编写了一册Vocabulary of Sacred Edict(《圣谕词汇集》),按部首分类排序,可以配合阅读原文使用。

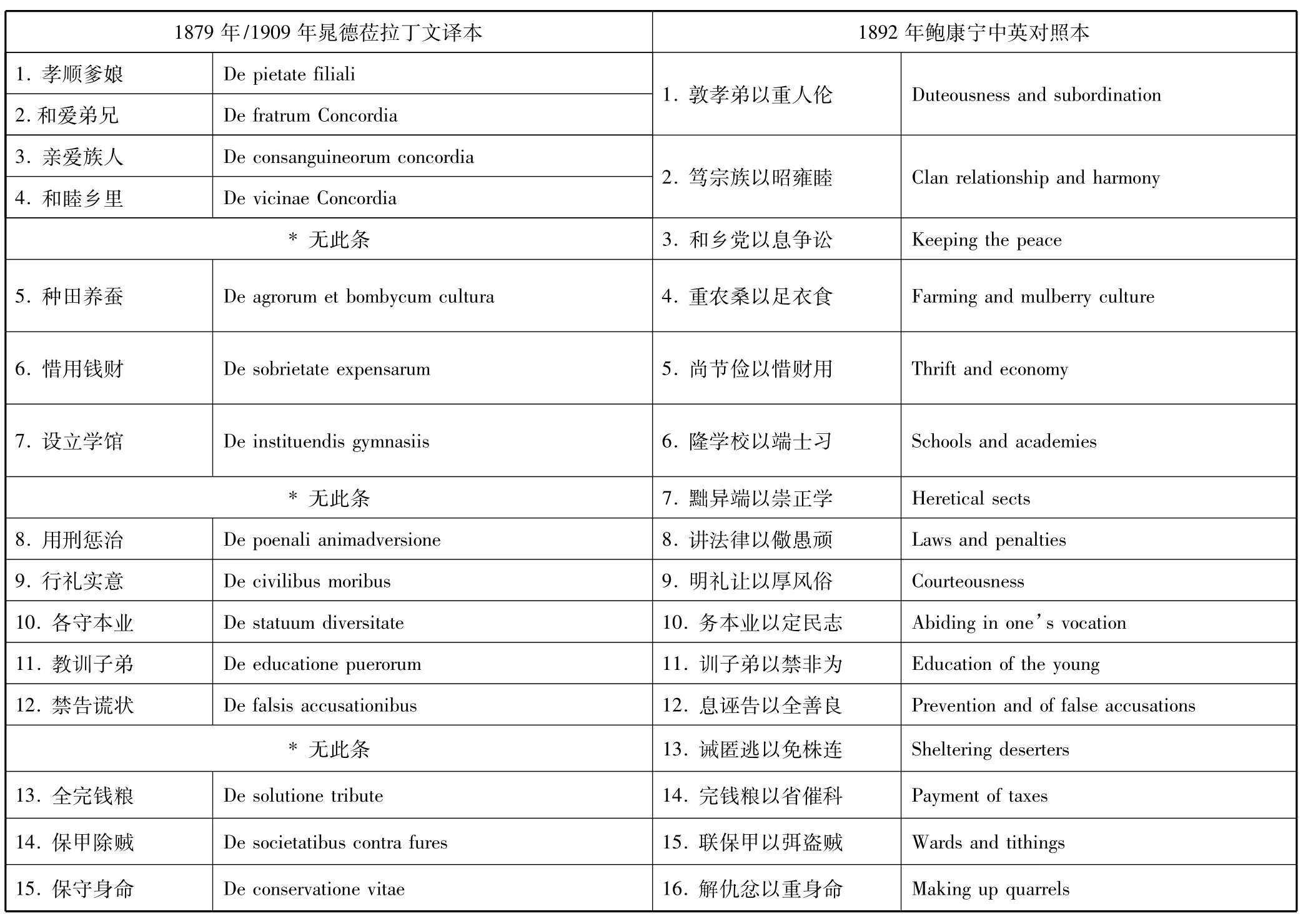

晁德莅的拉丁文译本不含目录,正文在第一卷的序言之后,直接从《圣谕广训直解》第一条的翻译开始。晁德莅另将原中文条目的七字短语改为四字标题,置于每一篇的开头,如“孝顺爹娘”、“和爱弟兄”、“亲爱族人”、“和睦乡里”、“种田养蚕”等,且对原直解的一些篇目进行了细微调整。除省却了第七条“黜异端以崇正学”的翻译以外,也不见第三条“和乡党以息争讼”以及第十三条“诫匿逃以免株连”的翻译。取而代之的是将原第一条“敦孝弟以重人伦”的内容分成“孝顺爹娘”与“和爱弟兄”这两条;而第三、第四条“亲爱族人”、“和睦乡里”即是原文的第二条“笃宗族以昭雍睦”的两个部分——如此一来,全文仅十五条。清晰起见,以下分别列出晁德莅拉丁文译本中的十五条以及鲍康宁中英对照本中的十六条条目,以资对比。

1879年/1909年晁德莅拉丁文译本 1892年鲍康宁中英对照本1.孝顺爹娘De pietate filiali 2.和爱弟兄De fratrum Concordia 1.敦孝弟以重人伦Duteousness and subordination 3.亲爱族人De consanguineorum concordia 4.和睦乡里De vicinae Concordia 2.笃宗族以昭雍睦Clan relationship and harmony*无此条 3.和乡党以息争讼Keeping the peace 5.种田养蚕 De agrorum et bombycum cultura 4.重农桑以足衣食Farming and mulberry culture 6.惜用钱财 De sobrietate expensarum 5.尚节俭以惜财用Thrift and economy 7.设立学馆 De instituendis gymnasiis 6.隆学校以端士习Schools and academies Heretical sects 8.用刑惩治 De poenali animadversione 8.讲法律以儆愚顽*无此条 7.黜异端以崇正学Laws and penalties 9.行礼实意 De civilibus moribus 9.明礼让以厚风俗Courteousness 10.各守本业 De statuum diversitate 10.务本业以定民志 Abiding in one’s vocation 11.教训子弟 De educatione puerorum 11.训子弟以禁非为Education of the young 12.禁告谎状 De falsis accusationibus 12.息诬告以全善良Sheltering deserters 13.全完钱粮 De solutione tribute 14.完钱粮以省催科Prevention and of false accusations*无此条 13.诫匿逃以免株连Payment of taxes 14.保甲除贼 De societatibus contra fures 15.联保甲以弭盗贼Wards and tithings 15.保守身命 De conservatione vitae 16.解仇忿以重身命Making up quarrels

事实上,在晁德莅于徐家汇生活的19世纪中后期,上海地方官们已经不再强调宣讲《圣谕广训》对于道德教化的作用了。廖振旺在他的研究中曾示一例,引Chinese Repository(《中国丛报》)上转载的一位在上海的西洋教士向友人报告的亲历“圣谕宣讲”之实况。①廖振旺:《万岁爷意思说——试论十九世纪来华新教传教士对〈圣谕广训〉的出版和认识》,第249~250页。该信日期为1847年9月23日,宣讲的地点是上海城隍庙。不过,从他的记录“该人开始极其漫不经心地朗读,……群众们与其说是被演讲者的演说技巧及其主题所吸引,还不如说是被我们这六个外国人的出现所引来的”,以及“官员们及他们重要的随员们都没在听朗读,而是在侧间里享用他们的茶和芋”等等,可以看出道光年间在上海城内宣讲《圣谕》已流于一种形式主义。而19世纪中后期出现的《圣谕广训直解》这类提倡愚忠愚孝的白话本,亦从一个侧面反映了皇朝末年所面临的民众道德危机。从其他类似的传教士记录中也可以看到,清同治(1862~1874)以后,地方上对《圣谕》的宣讲与康熙、雍正时期以儒家道德伦理教化民众的初衷几乎完全背离。尤其是东南沿海通商口岸的士子们,价值观趋新,不再以此为伦理纲常,《圣谕广训》反倒成为西方人对于传统中国儒家道德及政治教化的管窥之器。从中西交流史的角度来看,这不能不说是一个十分独特而有意思的现象:即同一种文本在同一段历史中所扮演的不同角色,及其所展现出的历史两面性。

四、结语

始于清康熙皇帝的《圣谕》十六条以及雍正年间颁行的《圣谕广训》历经清代二百余年历史,无疑是对普通百姓影响力最大的道德教化之书。出于对政治智术的回应,清代科考士子亦长期需要在考试中附带默写《圣谕广训》,不能有错。然而,从书籍史与中西交通史的角度来看,翻译《圣谕广训》却多少已经改变了此类文本的政治宣讲功能。《圣谕广训》以及此后出现的白话衍说类文本《圣谕广训衍》、《圣谕广训直解》在历史上曾经出现过多种外语的译本。据此前研究归纳,自1778年至1924年,出现过俄语、英语、德语、意大利语及日语等译本十余种。②周振鹤撰集,顾美华点校:《〈圣谕广训〉集解与研究》,第618~621页。而本文则补充了意大利耶稣会士晁德莅于19世纪中后期在上海徐家汇所作的拉丁文译本的研究。

在中西文化交流史上,每一次翻译都包含了一个重新书写与阐释的过程。译者站在自身的文化立场上,对文本的使用也各具其翻译策略。以翻译《圣谕广训》来说,19世纪的几个英译本主要服务于通商口岸开埠后新教传教士深入至中国民间活动的目的,借此了解当时普通民众的道德教化与民风民俗,并同时给在华外国人学习汉语口语提供范本。然而,19世纪以上海徐家汇为中心的新耶稣会士,在对中国文化的翻译、传播策略上则显示出与新教传教士截然之区别。从宗教、社会与文化这三者的连带关系入手,这种分歧恰恰能够反映出19世纪中后期新教与天主教在中国各地活动的不同图景及文化路径。对于《圣谕广训》作为清代道德伦理及政治教化学说的代表性文本,新教传教士如本文所提及的米怜及鲍康宁都持有强烈的基督教立场的批判态度,认为《圣谕广训》中“中国皇帝的言辞”乃停留在“单一道德层面”(mere morality)的说教,并不能给中国普通民众提供足够的精神资源与力量。而在晁德莅《中国文化教程》第一卷翻译《圣谕广训》的序言中,我们几乎找不到这种来自异文化的评价偏见,更多的则显示出作者谦蔼地与读者分享汉语学习的切身体会与感受。换言之,在新耶稣会士对《圣谕广训》文本的释义过程中,语文学的意义大于其宗教关怀。从晁德莅整套《中国文化教程》的布局来看,将《圣谕广训》置于第一卷,作为入门材料学习中国普通百姓的口语民谚,与此前明末清初来华的耶稣会士极重视研习儒家经典的文化态度亦有较大区别。因而,这又从一个侧面反映出19世纪中后期在与日益增长的新教势力并行之历史环境下,天主教在华活动策略也相应做出了很大的调整。

[责任编辑陈文彬]

中国古代文学研究

Angelo Zottoli and the Latin Translation of Amplification of the Sacred Edict in the Qing Dynasty

SI Jia

(History Department,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Abstract:The Amplification of the Sacred Edict issued by the Yongzheng Emperor of the Qing Dynasty (as well as its later vernacular expositions) have been translated into foreign languages for many times by missionaries to China,and taken as rudimentary resources to study Chinese during the nineteenth century.It is taken for granted that the documents related to the translation of the Sacred Edict was employed mostly by the Protestant missionaries to China,due to their purposes of imitating the style of the language and the form of ethic moral teaching to the common Chinese.However,the research of this paper shows that the learning materials of the Amplification of the Sacred Edict were also compiled by a Catholic missionary in Shanghai of the late nineteenth century,into the five-volume Latin textbook entitled Cursus Litteraturae Sinicae (which was published from 1879 to 1883).The author was an Italian Jesuit Father named Angelo Zottoli,who was at the time the provost of Le College St.Ignace in Shanghai.In the textbook,the sixteen maxims of the vernacular Amplification of the Sacred Edict were translated into Latin and listed at the very beginning of the first volume.This learning strategy was significantly different than the Jesuit missionaries arriving in China during the sixteenth to the eighteenth centuries,who would have paid much more attention to the training of traditional Chinese classics.The compilation work of Cursus Litteraturae Sinicae was closely related to the Scientific Project of Kiangnian,which was initiated by the new Jesuits based in Xuijiahui area of the 1870s' Shanghai.Angelo Zottoli was responsible for Sinology,compiling textbooks for newly arrived Catholic missionaries to study Chinese.Based on the textual analysis and composition,the paper will further discuss the relationship between the ideology and tactics of the Jesuit missionaries in late nineteenth-century China.

Key words:Angelo Zottoli; Cursus Litteraturae Sinicae; Amplification of the Sacred Edict; Le College St.Ignace; Scientific Project of Kiangnian

[作者简介]司佳,历史学博士,复旦大学历史学系副教授。