回到休谟

薛巍

理想主义与经验主义

在思想史上,卢梭、尼采、海德格尔都曾因为对政治运动的影响而成为罪人。但没想到看上去无可指摘的康德也会遭此指责。英国伦敦大学玛丽女王学院政治思想史教授理查德·伯克说:“过去50年间,在美国的文化生活中扮演最重要的角色的哲学家不是美国哲学家理查德·罗蒂、杰瑞·福多或玛莎·努斯鲍姆,而是德国哲学家康德。这主要是因为康德对战后道德哲学的趋势的影响。在这一时期,伦理学开始成为政治理论的主要关切。约翰·罗尔斯、罗纳德·德沃金和托马斯·内格尔是这一趋势最重要的代表。道德问题一直是政治理论的一部分。但最近几十年间,使政治学从属于伦理学是向康德式思想的回归。在20世纪上半叶的政治思想家如马克斯·韦伯、奥托·鲍威尔、奥克肖特、凯恩斯、哈耶克、雷蒙·阿隆、汉娜·阿伦特那里,对规范性的探讨相对比较边缘。”

伯克说,关心伦理学的政治理论往往非常理想主义。“对于社会和政治关系该如何加以组织,理论家有一套纯粹的道德概念。由此出发,康德在1793年的一篇论文中提出,应该遵守道德法则而非审慎原则。政治中的不诚实也许有好处,但永远都是不道德的。在政治哲学发生规范性转向的同时,美国政治中的一些领域兴起了道德主义,最明显的是在国际事务领域。在21世纪初,切尼和布什开始用理想主义的价值观重新审视国际秩序:把民主视为普遍的规范,认为它能够系统性地取代专制,在武力干涉的帮助下,中东的专制政权将像多米诺骨牌一样依次倒掉。正义的征伐无视那些很实际的障碍。”

如我们已经看到的,政治哲学后退到抽象的道德领域引起了很大的麻烦。首先,只关注义务导致漠视人类真实的欲望。其次,只关心正义会导致不关心实际的利益。在康德把政治理论转变成道德理论的一个分支之前,英国哲学家休谟建立了一种与此相反的视角。休谟考察了真正鼓动人们的是什么,而不是原则上他们应该做什么;它计算了一种做法的好处而不是评估其内在价值。“可以把这套理论看作在康德之前对康德式理论的批判。它也拒斥了康德后来复兴的斯多葛主义——康德称赞它把幸福等同于道德上的完美。”

休谟的怀疑论

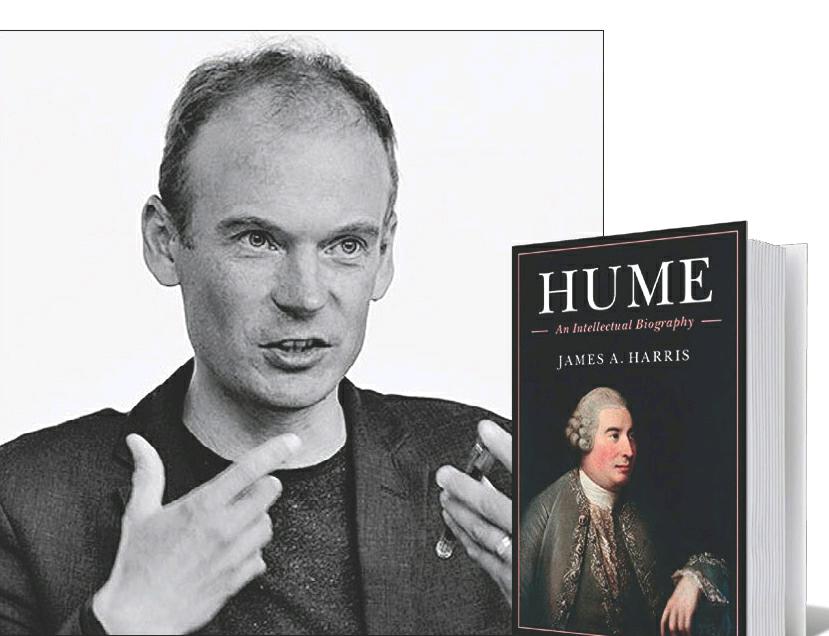

一般说到美国新保守主义,被问责的都是列奥·施特劳斯。伯克除了问责康德,还提出用休谟来纠偏。他说,詹姆斯·哈里斯在《休谟传》中介绍了休谟对人性的剖析,以及他对斯多葛主义的批评。哈里斯分析了休谟的全部著作,强调了三点:休谟作为作家的雄心,他的多种追求,以及他的怀疑论的含义。作为怀疑论者,休谟对复兴斯多葛主义的尝试提出了异议。休谟去世后一度主要被视为哲学家,有时他又被视为历史学家。哈里斯提出,不应该用现代的学术分工来限制休谟,我们应该把他看作一位对各种领域都做出了贡献的文人。哲学家的形象过去200年间发生了变化,尤其是在19世纪末职业哲学家兴起之后。在17和18世纪,哲学家这一身份不是那么明确。洛克的《政府论》是政治檄文而不是学术小册子。卢梭既讨论自然法和政治经济学,也写小说和自传。亚当·斯密认为他的《国富论》是一种哲学活动。虽然休谟想做一个文人,但他是哲学式的文人。他的意思是,他的哲学是他的怀疑论的工具。

在1739年出版的《人性论》一书中,休谟指出了教条主义的局限性。教条主义认为它已经超出了我们的理解能力的限度,揭示了宇宙的根本原理和上帝的本质。休谟认为,形而上学的基本原理如自然的根本原因或人类心理的终极基础,都是理性无法把握的。他说:“任何假装发现了人性终极性质的假说,都应该首先被斥为自以为是和空想。”不过,休谟虽然认为人类不可能洞穿宇宙的隐秘原理,但可以提高我们对人的认识。他希望根据培根和牛顿建立自然科学所依赖的基础,来建立人的科学:通过对经验世界的观察,施之以适当的注意和细心。休谟的人性论首先批判了用理性解释经验之外的世界的做法。他对之前的尝试的怀疑使他陷入了绝望:“我在什么地方、我是什么样的人、我由什么原因获得我的存在、我将来会返回到什么状态、我应该追求谁的恩惠、惧怕谁的愤怒、四周有什么存在物环绕着我、我对谁有何影响或者谁对我有任何影响,我被所有这类问题迷惑了。”休谟说,怀疑论动摇了宗教的训诫,破坏了所有的信任和信仰。但幸运的是,我们的本性很快就使我们的注意力从这些不确定性移开,使我们安心于风俗和常识的真理。他在《人性论》第四章第七节中写道:“理性虽然不能驱散这些疑云,自然本身却足以达到那个目的,把我的哲学忧郁症和昏迷治愈了,或者是通过松散这种心灵倾向,或者是通过某种事务和我的感官的生动印象,消灭了所有这些幻想。我就餐,我玩双陆,我谈话,并和我朋友们谈笑;在经过三四个钟头的娱乐以后,再返回来看这一类思辨,就觉得这些思辨那样冷酷、牵强、可笑,因而发现自己无心再继续进行这类思辨了。”

在休谟那里,对形而上学问题的怀疑以孤立告终。唯一的解决办法是把哲学上的怀疑冲动从孤独的研究转入更广泛的社会之中。在社会之中,真正的怀疑承认常识的价值又不屈服于它一时的兴致。这种背景下的怀疑论批评而不会破坏批评的条件,即批评依赖的社会和政府的存在。哲学可以揭示伦理学上有害的观念、宗教中不利于社会的态度和政治上的危险动作。

休谟怀疑理性在道德判断中的作用,他针对的人包括试图从心灵能够把握的不变的正义标准中寻找美德的标准的塞缪尔·克拉克。还有后来的斯多葛派如沙夫茨伯里,认为美德观足以激发善行。休谟则认为,道德源自道德情感而不是理性的原则。激发行动的是激情而不是关于应该怎么做的概念。在此基础上,休谟重新思考了哲学的任务,它不应该是古代学派拥护的“心灵的良药”,也不是保证正义的行为规则之源。哲学的任务是批判地反思,而不是规劝和慰藉。单纯的论证无法打动我们。善的观念必须让人感到可亲。所以这些必须通过趣味来教育人。而且强迫推行在现有的习俗中没有影踪的理想会破坏社会的结构。

在休谟看来,哲学要干预社会事务,它就要去理解社会的当前状态及其变化进程。在这个意义上,哲学是以历史理解为指导,对它的时代做怀疑性的评论。所以在完成《人性论》之后,休谟从18世纪30年代到70年代,撰写和修订他的论文集,努力去揭示时代的偏见。他的史学著作把这些偏见放到了长时段的视角之中。历史跟哲学意义,不能改变人的行为,却能够深化对我们所处环境的把握。晚近的英美思想往往从实际的分析退回到了对理想价值的玄思。它们需要像休谟那样把哲学跟历史结合起来。

詹姆斯·哈里斯与他的作品《休谟传》