殉道者的灵魂高度

张华中

人在世上,总要思考一些问题,提出一些想法,设计几种前景。我是谁?从何处来?到何处去?三句问话,虽然简单,却是一个哲学命题,让多少学者、志士、有为者、无为者殚精竭虑,难寻答案。这三句话就像一道有无数解的方程,因为没有一个统一的标准答案,所以有志者、有心者千方百计去解开这个谜。不知道以后是否有人会给出让世人都满意的答案,但我相信,人们在乎、孜孜以求的并不是答案,而是寻求答案的过程。

由于这种寻求,成就了无数的哲学家、教育家、思想家、政治家、诗人及艺术家。他们不想碌碌无为地活,不想默默无闻地死。他们一直在努力,幻想着某一天,自己的肉体消失后,自己的灵魂、自己的思想还能在人类世界被人记起,时不时闪出一些光亮来。生前说说别人,死后让别人说说。《老子》云“死而不亡者寿”,即是这个道理。

丰子恺先生把人的生活分作三个层次:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。无论何种生活,最终目的是达到“快乐”。而物质的快乐,是大众的快乐;“饱暖思淫欲”“酒足拈花香”,精神的快乐是较高层次人的快乐;他们在完成赖以生存的生活资本积累后,开始享受起精神快乐。他们或种花,或养鸟,或下棋,或阅读,或学艺,或炫技,力求精神上的愉悦。但“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽”(《老子》十二章),并且“甚爱必大费,多藏必厚亡”(《老子》第四十四章)。但社会上有些人,很少的一部分人,他们做人很认真,在满足“物质快乐”和“精神快乐”之后还嫌不够。他们不去羡慕当下许多人或隐身终南山,“一杯清茶淡世俗”的隐士生活:也不去营造“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暖暖远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”的属于自己的田园情趣。他们活着就是要探求人生的究竟。他们把一切都当作身外之物,连自己的身体都看作是虚幻的存在。他们不肯做本能的奴隶,必须追究灵魂的来源、宇宙的根本。只有这样,才能满足他们的“灵魂快乐”。实际上,他们既是朝圣者,更是“殉道者”。

我的好友孙玉霞就是这样一位“殉道者”。

我们曾经是同事,那是80年代一块在百年名校淮阳师范执教时相识相知的。那时的她正风华正茂、才气逼人,大学毕业刚刚被分到艺术组教授绘画艺术。我至今记得她的一幅以自卫反击战为题材的工笔人物画在省里获了奖,当时我就料定:此人以后必成大器!这之后,我离开了学校,她去了河南教育学院,直到2004年去中共党史出版社至今。几十年时光荏苒,虽然偶尔也通过其他渠道获知一些关于她的零碎消息,但总未与她详谈过。只能感到这些年她为了家庭和自己的工作,忍受时光的煎熬,以至那些磨难过早地在她身上表现出与她年龄不相称的成熟和沧桑来。我还以为她早已放弃了她的艺术,放弃了她日思夜想的绘画艺术。

今年五月份我去北京举办个展,她前去捧场助阵。几天来,我们进行了第一次对艺术的长谈。慢慢地,她的坚毅、执着、虔诚透过时间的帷幕清晰地又回到我的面前。我真的不知道,她这些年是怎样走过来的。她就像去布达拉宫的朝圣者,一步一扑身,一步一拜首,用自己短短的身体去丈量人生的长度。当她讲到这几年考入了著名山水画家贾又福先生的高研班学习深造,对艺术的理解有了质的飞跃时,那种自信、高贵、倔犟的性格让我对她刮目相看。当她讲到她在高原四姑娘山写生时的各种磨难和遭遇时,我又深深地惊呆了。恶劣的天气,艰苦的环境,这一切她竟能默默地忍受。当大雪把她画画的帐篷一夜间压塌时,我感到一朵圣洁的雪莲瞬间绽放,这充满着人性灵光的灵魂之花让所有的大山为她歌唱!

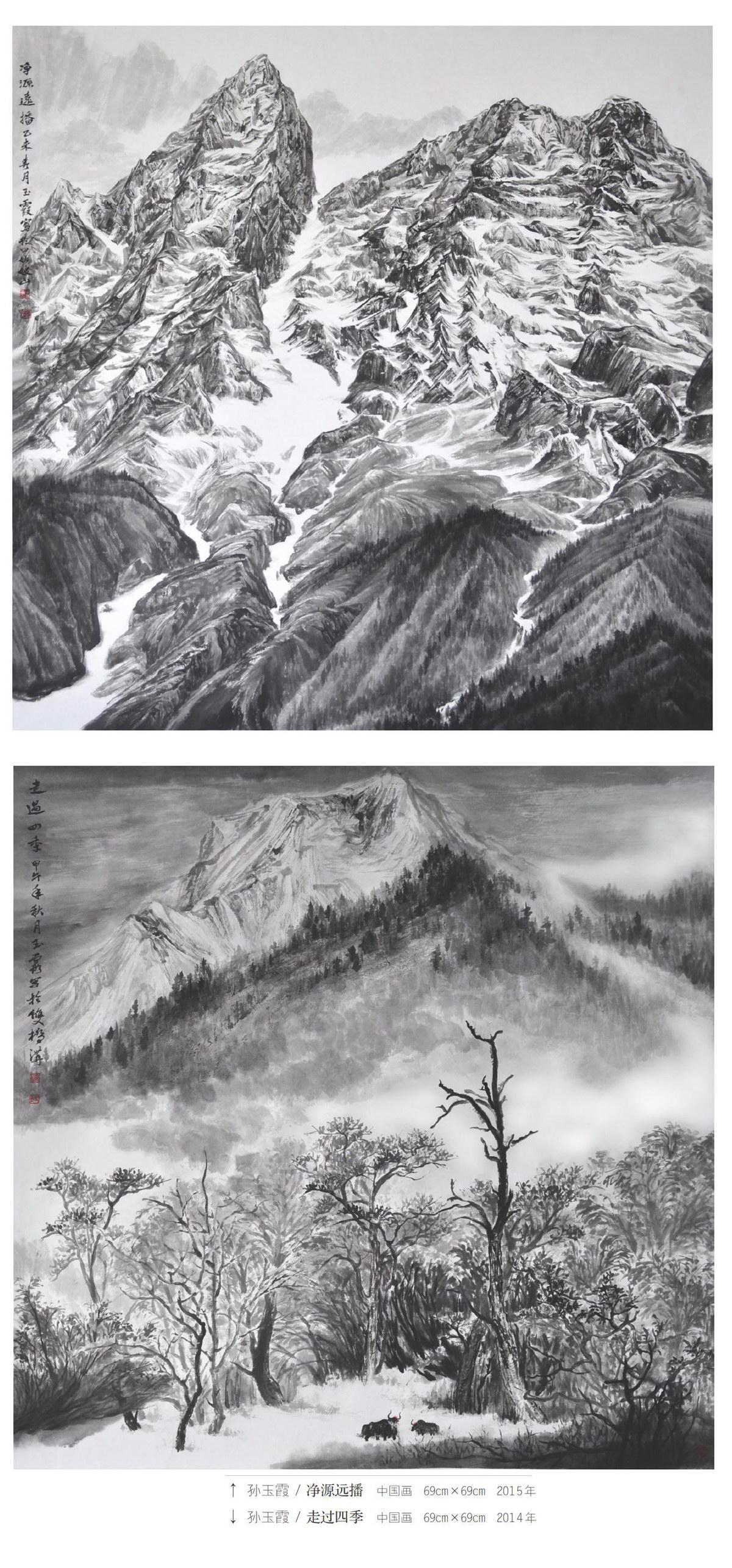

我又一次感动和震撼于她的雪意山水。她没有像我想象的那样去画些婉约、甜美、精细的花花草草,而是选择了山与雪作为自己的艺术符号,作为表达自己思想灵魂的载体。山的冷峻、峭拔,敢与天齐的精神品格,正是她内心的一种挣扎,一种崛起,一种释放,一种前所未有的灵魂高度。此时的山不再是自然的山岩,而是画家诗化了的客体,象征和代表着灵魂的屹立和执着。山毕竟是冷色的、无语的,无法与人沟通和交流的自然景物。但画家通过它的起伏跌宕,沟壑的纵横迂回,感到它的舞蹈和律动,感到它的巍峨和大朴,感到它超越时空和生命的壮美。山是雄性的,阳刚之气充盈宇宙,自信刚毅,傲视苍穹。在雄性的山体之上,铺上一层或厚或薄的积雪是玉霞的高明之处。这雪使勇猛的裸露的大山有了一种掩饰,披衣戴纱,相得益彰。把刚性的山岩亦露亦藏的包裹起来,有刚有柔,有强有弱,有阴有阳,在皴擦、描绘之间尽情显露,必然与偶然在水与墨中交融成趣、互为表里。

虽然玉霞喜欢素朴简淡的生活,更喜爱雪山带来的那份庄严、肃穆、圣洁与宁静,追求至平、至正、至虚、至静、至善、至纯、至真、至美的艺术境界。但在她的山水画面前,在感知山的浑然苍茫、静观如览宇宙大干之后,我感到更多的却是:其一,这个世界是很严峻的,有些追求是高不可及的,一生的努力也许难望其项背,何论“山到尽头我为峰”:其二,山的高度就是你思想与灵魂的高度,人活着就要像山一样擎起你生命的大纛,托起你理想的坐标:其三,为了这种高度,你会付诸自己的一切时间、亲情或者生命。在这个受经济大潮冲击、浮躁非凡影响的社会大背景下,当一个画家抱以“用生命去探索,用灵魂去创作”的态度去作画时,她的人品和艺品的高度足以让人仰视。

人生苦短,也许当你即将走完自己的人生之路,在最后弥留时的回光返照中,你会扪心自问:我这辈子到底做了什么?怎样做的?做成了吗?如果你的回答是肯定的,感到无憾于世,那么,你就是站在灵魂的高度在拷问自己:或含恨终生,或含笑九泉,这样的结果都会被一个过程所演绎、所证明!

起码到目前,玉霞是一个标准的“殉道者”,在艺术的朝圣途中,她还要经过无数不可知的、神秘的过程,但这些都不会让她探索的脚步停下。预言的往往是他人,而实践这种预言的却恰恰是自己。

风景在路上,磨难也在路上。

有评论者说:“中国山水画,历来讲究‘留白为雪,那些以白粉直接画雪者,看似创新实乃本末倒置,违背了中国山水画的艺术规律。‘留白为雪乃千古不易之法。孙玉霞所作雪景山水不在所谓‘冰雪画派之列,但却传承了中国山水画雪景山水画法的优秀传统,既有笔也有墨。”

我愿玉霞在不久的将来,成为一座艺术上的大山,就像她常画的四姑娘山、天山一样壮美刚毅,山顶上同时闪烁着艺术和宗教的光芒。

我们期盼着这一天的到来!