古罗马人的丝绸情结

旅居欧洲,发现欧洲的历史课堂有个令人扼腕的现象,即多年以来,当中国的历史课本讲述着包括两河流域、古埃及、古印度和中国等几大古代文明时,欧洲中学教室里翻开的历史课本,却永远从古罗马帝国开始讲述人类进程。

笔者郁闷,逢着机会便与业内业外的欧洲人就此沟通,但听来的答案大多如出一辙,强调欧洲人对欧洲本土文史的重视,当属义不容辞,天经地义。这种迂回战术每每让笔者情何以堪。试问诸位,面对如此答复,我们该说些什么?开口大谈欧洲人或有兴趣,却无耐心聆听的中国史?

未料惊喜自天而降。近些年来,不断有西方学者打破定局,换位思考,重新史海钩沉,探寻人类足迹。笔者阅读过的牛津学者彼特·弗兰克朋(Peter Frankopan)和耶鲁学者芮乐伟·韩森(Valerie Hansen)等人的专著,都在古丝绸之路上,辨识起人类文明的千年轨迹,愿意借之正本清源,重新定位欧、亚、非大陆间的历史关系。

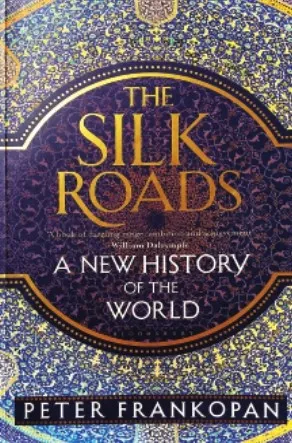

彼特·弗兰克朋是位年轻的牛津大学历史学家。这位帅哥在2015年出版了一部厚厚的著作《丝绸之路,世界新史》(The Silk Roads: A New History of the World, Bloomsbury Publishing, 2015)。在此书的“前言”里,他坦承儿时的困惑,说自己面对床前的世界地图,总有太多的不解和向往。对于欧洲人一脉相承的正统说法,即古希腊生成古罗马,古罗马生成基督欧洲,基督欧洲生成文艺复兴,文艺复兴生成启蒙运动,启蒙运动带来政治民主和工业革命,工业和民主的互动又造就美利坚,而美利坚象征着生命、自由和对幸福的追求,少年彼特显然并不满意,他想知道地图上的耶路撒冷、君士坦丁堡、巴格达、开罗、阿富汗、印度、喜马拉雅山和中国等地都曾经发生过哪些故事。

于是,一个偶尔的机缘,古丝绸之路在彼特眼前,展开了它源远流长的画卷。

渐入佳境的彼特徜徉其间,欣喜若狂,完全被古丝路上的地志、货物、文化、宗教、语言、战事和帝国等迷住了。他感慨道,当年,欧洲的崛起引发了对昔日历史与权力相关的激烈战斗。竞争对手们相持不下时,历史变了味儿,渐渐被注释成一系列的事件、主题和想法。这些往往与海上商路的资源争夺战相关的事件、主题和想法,最终演变为理念冲突。人类历史因此被扭曲和捏弄,酝酿出约定俗成的语境,即西方文明的崛起是人类文明史自然发展,符合客观规律的必然。

而事实并非如此,彼特·弗兰克朋用他的新著,向世人描述了他看到的地域辽阔、卷帙浩繁的欧亚文明之路。在这条逾五千年的漫漫长路上,令人心醉神迷的丝绸,宛如文明途中的彩带,随人类的足迹或载歌载舞、安居乐业,或戎马倥偬、东征西讨。

可以说,古丝绸之路的水落石出,将人类文明的主干道呈现在世人面前。那么何谓“丝绸之路”?追根寻源,此说非出自中国,而是初见于一位德国地理地质学家所著作品中。

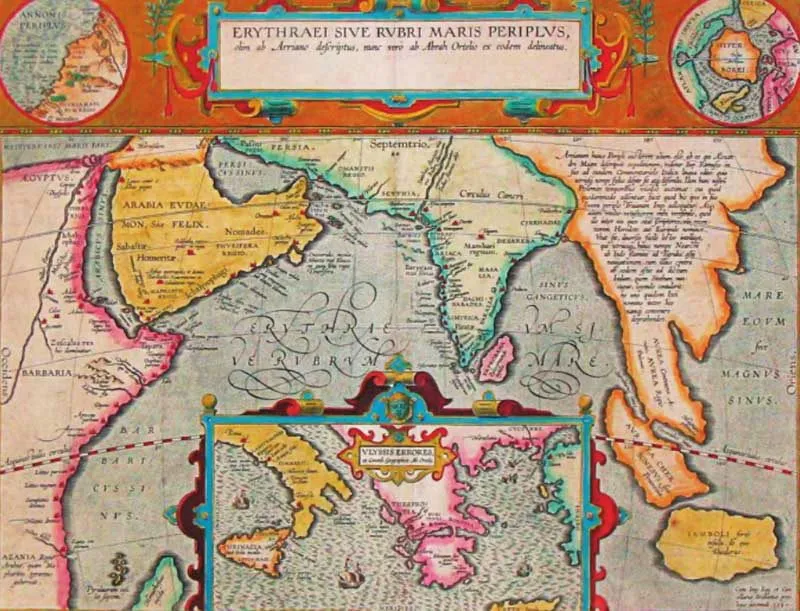

1877年,斐迪南·冯·李希霍芬男爵(Ferdinand von Richthofen,1833—1905)在他的专著《中国:我的旅行及其研究结果》(China: Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien, D.Reimer,1877—1912)里,首次提出了Seidenstrassen,即“丝绸之路”一词,意指中国以河西走廊连接中西亚,包括北非和欧洲地中海东岸的商贸之途。中华文明与地中海沿岸文明之间的交流,显然是“丝绸之路”的关键,而中国和罗马,成为此途的东西两端。当然,后来的考古学等领域的发现,将丝路文化分类为草原之路、海上之路和中印缅之路等,“丝绸之路”因而涵盖东至日本奈良,西抵意大利威尼斯的更为辽阔的地域。

丝绸,在所有沿丝路而交易的珍贵货物中,一枝独秀,高贵稀有,功能繁复。李希霍芬男爵慧眼识珠,用这令人炫目、倾城无数的商贸主要媒介,定位出千年文明之路的主题。笔者愿藉此文,轻握读者的手,随帅哥彼特,回眸古丝路上飘扬的丝绸,如何让古人心驰神往、欲罢不能。

话说年轻的彼特放眼地球时,发现自己的目光或从地中海沿岸一路往东,抵达西亚;或从中原经西域一路向西,同样抵达西亚:聚焦点永远是西亚的两河流域。那片“新月沃土”,的确有过古丝绸之路上最早的国际商贸。

两河流域五千年的悠久历史里,自豪地写着人类最早的城邦、农耕文化和法律系统等。那块土地上兴起的波斯帝国,更是成为后来地中海文明的老祖宗,名副其实、不容置疑地充当过人类文明发展的源头角色。波斯人以天然连接欧亚大陆的地理优势,以懂得兼容并蓄的开放式心态,自公元前6世纪开始,将帝国稳健地持续了好几个世纪。包容性的文化特质,是他们的成功秘笈。波斯商人把古丝绸之路沿途的国际贸易做得风生水起,从地中海东岸经黑海一直做到了喜马拉雅山。沿途饱览异域地志的他们,是诸多语言、风俗和宗教等融合的实践者和见证人。将两河流域美誉为人类文明的交叉路口,实不为过。

两河流域加上北非尼罗河流域及印度河流域同样灿烂发达的史前文化,最终与中华文化一起,实现了全面意义上横贯欧亚大陆,兼有陆路和水路的浩浩荡荡、惊心动魄的古丝绸之路。

在充满文化融合、宗教互动和语言交汇的古丝绸之路上,彼特惊喜连连。他看到波斯文化因亚历山大大帝和塞琉古一世深受希腊文化熏陶,希腊文化又与印度文化彼此交融;他发现早先的佛像可能基于太阳神阿波罗的模版,梵文史诗《摩诃婆罗多》受到荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的启发,而维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》或许得益于印度文学;而古罗马人呢?公元前30年征服古埃及后一路东侵的古罗马人,在夺取了纳巴泰人的佩特拉(Petra)、叙利亚人的巴尔米拉(Palmyra)以及马其顿人的杜拉(Dura,罗马人称之为欧罗普斯,即Europus)等地后,最为青睐的异域商品不是玻璃和金银、珊瑚和蓝黄玉、香料和染料,却是中国的丝绸!

彼特通过古书记载和地质考察结果,发现了古罗马人的丝绸情结。中国丝绸在张骞西域行之后不久,便借印度河流域的码头进入古罗马。面对色彩斑斓、柔润光洁的尤物,古罗马人陷入狂热。先是上流社会对之爱不释手,以拥有丝绸来标示身份,继而女郎们痴迷于它,裹着丝绸传达万种风情。为昂贵的丝绸,人们肆无忌惮地送出无数白花花的银子。理性的知识分子面对如此社会风气,开始撰文抨击。古罗马著名哲学家塞内卡在他《论道德》的文章里,曾惊恐万状地写道:“一个身穿丝绸的女子,其实与裸着没什么区别!”

虽然身裹丝绸的罗马女郎因体态曲线尽显,被认为有伤风化,古罗马人对丝绸的狂热还是一发不可收。当古罗马人与仇敌安息人打得两败俱伤,精疲力竭时,双方在叙利亚沙漠的绿洲城市巴尔米拉(原名塔德莫尔,即Tadmor),找到了停火经商的良机。巴尔米拉的集市上,充斥着让古罗马人惊喜万分的丝绸布匹。原来,不止古罗马人对丝绸情有独钟,在连接欧、亚、非几个大陆的商路上,丝绸一路高歌,可谓人心所向,无以匹敌。巴尔米拉当地人那时已学会相关技术,仅从中国购买蚕丝线,就可以自己纺织了。在巴尔米拉出土的丝织物上,人们可以明显看出其图案并非中国式样,而是描述着中亚的生活场景。

战国和秦汉时期,丝绸原本是中原安抚北方游牧民族的贵重礼品,特别是针对居住在天山以北,包括阿尔泰山脉和高加索山区的匈奴和月氏。而在古丝绸之路上,奢侈品丝绸不仅是身份标志,也是文化和科技符号,更具货币功能和贸易优势。据出土的汉木简记载,戍守边关的士兵们常以丝布为军饷,这些丝布充当着他们在长城脚下换取异域良马和毛皮的货币。

公元1世纪时,古罗马人借鉴古埃及人自公元前4世纪至公元前1世纪使用过的季风海路,经红海和波斯湾,进入了印度河流域。途中,他们在阿拉伯半岛的希米亚里特(Himyarite,今也门)购买葡萄干(制作含乳香和没药的埃及燃香时需要用),带去印度高价销售。早在古丝绸之路出现之前,乳香和没药就已风靡地中海沿岸。《圣经》里记载着沙巴女王去以色列会晤所罗门国王时,携带的珍宝除了香料和金子,就是乳香和没药。三位智者去参拜新生儿耶稣时,同样带去了这两样宝贝。

在充满文化融合、宗教互动和语言交汇的古丝绸之路上,彼特惊喜连连。他看到波斯文化因亚历山大大帝和塞琉古一世深受希腊文化熏陶,希腊文化又与印度文化彼此交融;他发现早先的佛像可能基于太阳神阿波罗的模版,梵文史诗《摩诃婆罗多》受到荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的启发,而维吉尔史诗《埃涅阿斯纪》或许得益于印度文学;而古罗马人呢?公元前30年征服古埃及后一路东侵的古罗马人,在夺取了纳巴泰人的佩特拉(Petra)、叙利亚人的巴尔米拉(Palmyra)以及马其顿人的杜拉(Dura,罗马人称之为欧罗普斯,即Europus)等地后,最为青睐的

古罗马人的商船上,当然不止葡萄干。据希腊无名氏所著《厄立特利亚海航行记》(Periplus of the Erythraean Sea, or Periplus of the Red Sea),这些商船上载满葡萄酒和酒器、橄榄油、玻璃器皿、珊瑚、羊毛和亚麻制品,以及金银铜器等。商船在印度河流域的港口婆卢羯车(Barygaza)和巴巴里库姆(Barbaricum,今卡拉奇)等地停留,交换印度珍珠、棉布和蓝色染料,而最为受宠也最为昂贵的货物,非中国丝绸莫属。

近年来,史学家大多认定的一个史实,即印度河流域是古罗马人与中国人打交道的地方,更精准而言,古罗马人通过当地港口直接获取中国的丝绸等货物,而非直接与中国人交往。

不过归根结底,醉翁之意不在酒。古罗马人欢呼丝绸的背后,是通过控制丝绸贸易,控制贸易要道和军事要塞的意图。丝绸的柔顺美艳里,裹藏着古罗马帝国的勃勃野心。

回首往事,古罗马的丝绸情结,不过千年古丝路上的缩影之一。随彼特继续沿途拾贝的人们,会邂逅一个个曾经的绿洲古国,一处处老旧的边陲关镇。帝国兴衰,文明起落,古丝路见证的是贯穿几千年人类文明史的商贸与信仰、征服与融入、和平与战争、天堂与地狱。

而今,千年转瞬即逝,帝国灰飞烟灭,唯有丝绸,柔美依旧。

2016年5月12日完成于维也纳