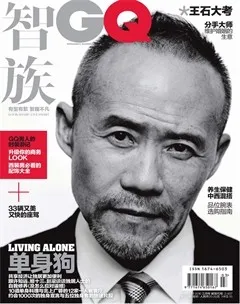

姬十三 果壳里的人

北京马路早9点钟的车潮里,颠颠晃晃穿跑着一种三轮小车“三蹦子”,车厢像方角钢皮的大垃圾箱,刚刚钻得进一个乘客。不是起步价连着涨到十几块,快比得上手机打专车,姬十三还会搭这种小车上班。寸地尺天,涅白的小玻璃窗外面总是那一截子街景不变,除非商店自己倒闭。北京这座“了不起的大城市”跟他好像也没什么关系。玻璃外面的雾霾好像也没什么关系。

“即便我身困果壳之中,仍自以为是无限宇宙之王。”他想到哈姆雷特这句台词,给自己公司定下了“果壳”的名字。逼仄的空间,无所不容的好奇心,关于原子、宇宙和生命。后来办“果壳”的交流会,题目又叫作“阁楼里的博物学家”。

他在上海博士毕业以后来北京,给报刊和网站写科普文章,也组织人做公益的科普博客,渐渐办出“果壳网”这家科技主题网站。父母在浙江舟山的小医院里工作,不是医生。他毕业以后的8个月里没找工作,做自由撰稿人,父母没说什么。上大学时想了解“生命的本质”填报哲学系和生物系,父母也不说什么。只有在他老不结婚这件事上,时不时提一句,“弟弟结婚了”,“妹妹结婚了”,“弟弟生小孩了”,“妹妹生小孩了”。

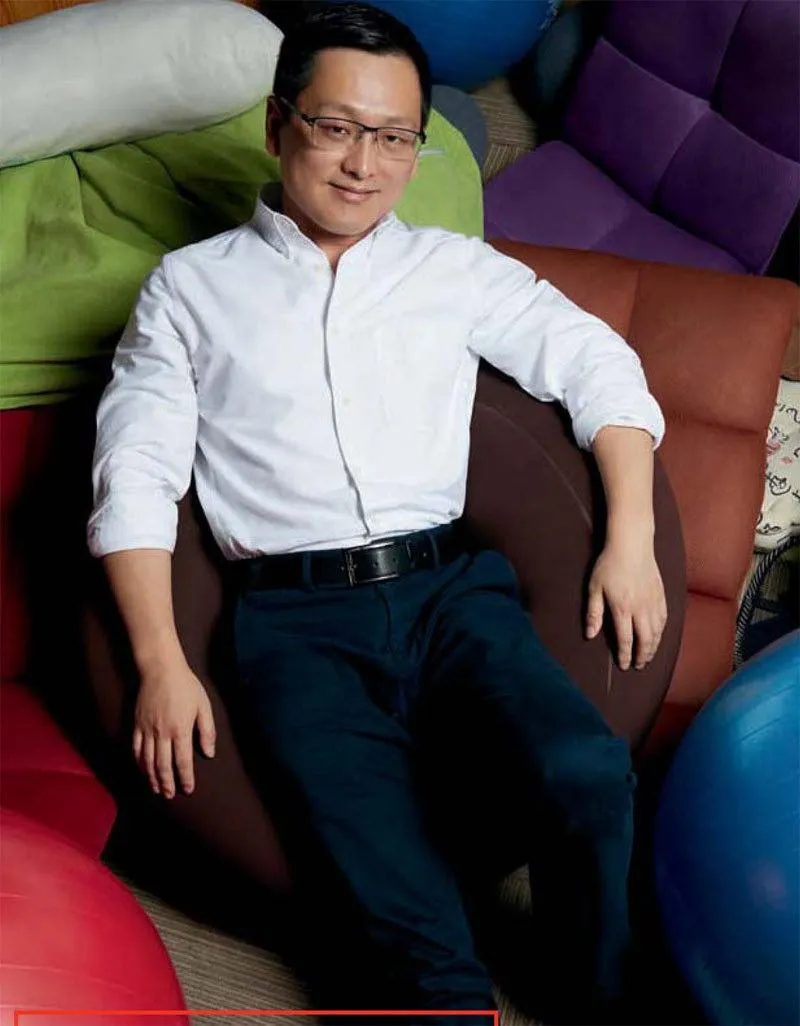

他显不出是七七年生人。给自己写过一次征婚启事,也说是“老青年人”、“长期官方80后”。一米七多的个头儿,寸头圆脸,学生样的粗框眼镜,江浙人常有的小口细牙,说话糯搭搭,一股耐心。身上衣服只认两三个牌子,一色头的衬衫买二十种颜色换着穿。秋冬还有两件孪生兄弟样的黑马甲来回换,配牛仔裤或者黑西裤。

他坐到位子上,天天有一碗豆浆、两个鸡蛋放在那儿。中饭、晚饭也都是公司餐。一出去吃就嫌麻烦,总是不走出公司太远,一样的餐馆点一样的菜。9点钟下班回家,沙发上懒一会儿,想公司的事情,发呆,洗澡,床上看书,一两点钟睡觉。醒来又是一碗豆浆、两个鸡蛋。

“不会觉得每天像驴推磨一样吗?”

“对。我看你们再看自己好像是特别无趣和简化的状态。后来会想——为什么我过着过着,就把生活过成这样。”他笑笑。但是也想得很清楚。创业太消耗心智,衣食件行照着一套过,不拿主意,可以少占一点儿心智的带宽。

周末不出门。聚会活动去十次能有两次还不错,其他八次都是充数。好像不该那么重效率,但不自觉地就这样,“冒险成分”太大的事不做。

接受访问多了,“你最如何如何的一件事”,他发觉老是答不上这种问题。每一天都没什么可以冠上“最”字,来比之于前一天和后一天的。他记不住生活当中的细节,记不件人的脸。台上听完一个人演讲,台下去跟另一个人握手:“你讲得太好了。”他看过时间心理学方面的书,一件事如果不带来新鲜的刺激,就不在记忆里占据时间段,例如是刷牙。年纪越大,生活越来越熟悉不过,大部分事情都摒弃在记忆外,就觉得时间过得飞快。“成年人来讲,记忆的时间段,前十年是后十年的根号二倍。”他手指在半空中画个根号的形状出来。那已经是十年前他写在一篇科普文章里的内容了。

五年前的征婚启事,微博上被转发了一万多次,收到一千多个女孩子的邮件。他倒不记得写过自己什么了。那一千多个女孩子,没见上几个。还是冒险,效率低。

“跟陌生人打交道对我来讲不是一件那么容易的事情,比较内向吧。我真的一定要去认识,还是要有一些心理建设。”

姬十三是笔名,读博士的时候就背着导师写稿,拿那时候女朋友的学院编号“十三”做名字。既然想过要一辈子写作,好像也跟为恋人文身一样的愣乎乎。上海话里说“十三”,有痴傻的意思。

征婚启事他本来当作个漂流瓶,想象它不声不响,总有天辗转到那个一切条件相称的女孩子手里。但实际上,不仅帖子在社交网络上传开了,线下还有传媒公司帮他印成广告,在京沪的饭店派发。他有朋友去吃饭,打了个包,放进冰箱。第二天姬十三那张笑脸从她冰箱里出来,告诉他,“然后就疯了”。征婚这事从此停掉了。

他还是期待结婚生子,同时继续按部就班地生活,尽量推避交际。理智上讲,他在一天十个钟头的工作以后根本顾不过来去找到一个理想的人,发生一场恋爱,后面的“维护成本也很高”。他也期待以后去各种各样的城市居住,讲过几回了。理智上讲,也知道会被工作长久地缠件,“也就想想吧……宅人总会想象自己变得更不宅和更自由”。

每次写新年愿望,他总有一条:不宅。但跟着下来的一年都觉得只有比前一年更宅。可以连着四五天不出家门,“还,觉得蛮愉快的”。看书,看电影。一直想写书,科幻小说,互联网社会的报告,细节想过一圈,后来又都淡忘掉大部分。

住着的这所二手房像活的一样,每隔几个月张眼就能发觉新的东西。前面主人的东西,一件一件自己长出来。几盆值物发现的时候,不知道死了多久。他几次说:“我以前也不是这样的人。”

以前养一只乌龟,要去菜市场买鲜肉回来剁碎喂给它,吃饲料养的不好。

以前喜欢组织大家旅游,做功课,行程打印出来十张A4纸,路上碰到其他旅游的队伍,还会结伙。现在跟着公司旅游,完全没有雄心,把他安排到哪里,他听从着走就是。

以前一旦有自己的空间,就想要布置。他看过一种楼梯设计,每级台阶底下空心,储满书。他对纸书堆砌的处所永远有向往。老家舟山是座小海岛,直到出去上大学,才知道外面的人走亲戚是不坐船的。人家听他把地方形容得多么束狭,寥落无物,也问他踢个足球会不会把球踢到海里去。海水从滩涂上洗下去,染着淡淡的坚果颜色,小岛仿佛也是围住人的一枚果壳。书里才是万千宇宙。小时候他花五分钱,在书摊看一下午的书,后来去家旁边的图书馆看。这两年忙,出差的时候机场书店也会去站一站。

现在的房子里有楼梯,台阶下空心的,他没放书。架子桌子上书摆不下,就往墙边垒,横直都懒得垒齐,乱石参差,比窗帘下摆稍矮,不影响拉窗帘。

近三个月同事替他跟公司的保洁阿姨讲好,兼职做他的家政,“她会帮我打扫、洗衣服……呃,对,换被套。”咳嗽似的笑起来,“我觉得这是人生巨大的变化,生活质量上升了一大截。”

提出去他家做采访,他“啊?”一声,像给人开了玩笑。讨价还价,说好给他收拾两天再去。隔一天又在微信上说“心理建设没通过”,替我考虑补全的办法。我让步说不去了。“你是好人”,附上两朵开心的小花,又把家里拍了照片发给我。

很难得的,有个喝酒的晚上,许知远问他:“你想要什么样的生活?”

他说:“当下的生活怎么样没那么重要……要活到科技极大地改变我们生活的时候,好像是更为重要的一件事情。——对,我相信我们都能活到一百五十岁,相信我们未来的智力会是现在的10倍以上,相信对世界的感知会极大地丰富,我想去体验这样一些变化。”

他过去研究神经生物学,想写的科幻小说里有一部是,研究瓶颈取得突破,可以批量培养脑力发达的超人。

“你最想要达成的事情,居然是等着外界给你的?”

“但我决定去努力看到那个状态啊……”他闷声了一阵,半醉半困,也解释不出现在怎么过算是努力。他永远什么都好奇,什么都想见、只,后面跟着一个磨吞吞的自觉——“但是我其实不太会去做,我执行力差”。工作上同事倒都说他执行力强。其实是,力气就这么多,一块饼大,几乎全掰给工作,另只手上剩点儿屑屑子,就是他的生活。也没什么不好意思,都是他自己决定的。

酒醒以后他又说,他一直都想去找那些属于未来的东西,“不光是自己去看到,还要带着更多人去看到”。

那是他要从浩渺嶙峋的世界里剖剥出来的一枚核心,果壳里的仁。

“人生有很多假设其实是没法完战的。所以知道什么不可以,知道什么不能,就是你可能三十多岁之前觉得自己无所不能,但是突然到了一定年龄就会发现‘不能’才是更大的一个比例。”

有时候也会羡慕别人过得宽阔热闹,微信还是照样留着几百个未读的红点不去消。提不起劲儿一个个回复人家,只限于工作上最要紧的一些人。朋友里一定有觉得他不近情理的,他自己要舍得。孤单无非是某种化合物的分泌造成的。做运动,刺激出一点儿使人心满意足的催产素,“克服一下就过去了”。

“学生物的人,会不会觉得人怎么这么无能?其实就是这么一堆东西而已。”

“但是这么一堆东西居然可以组成一个人。人和猪看起来化合物质其实也没有那么大的不同,但是这一堆东西就可以不一样。你会惊呀和赞叹。”他说。