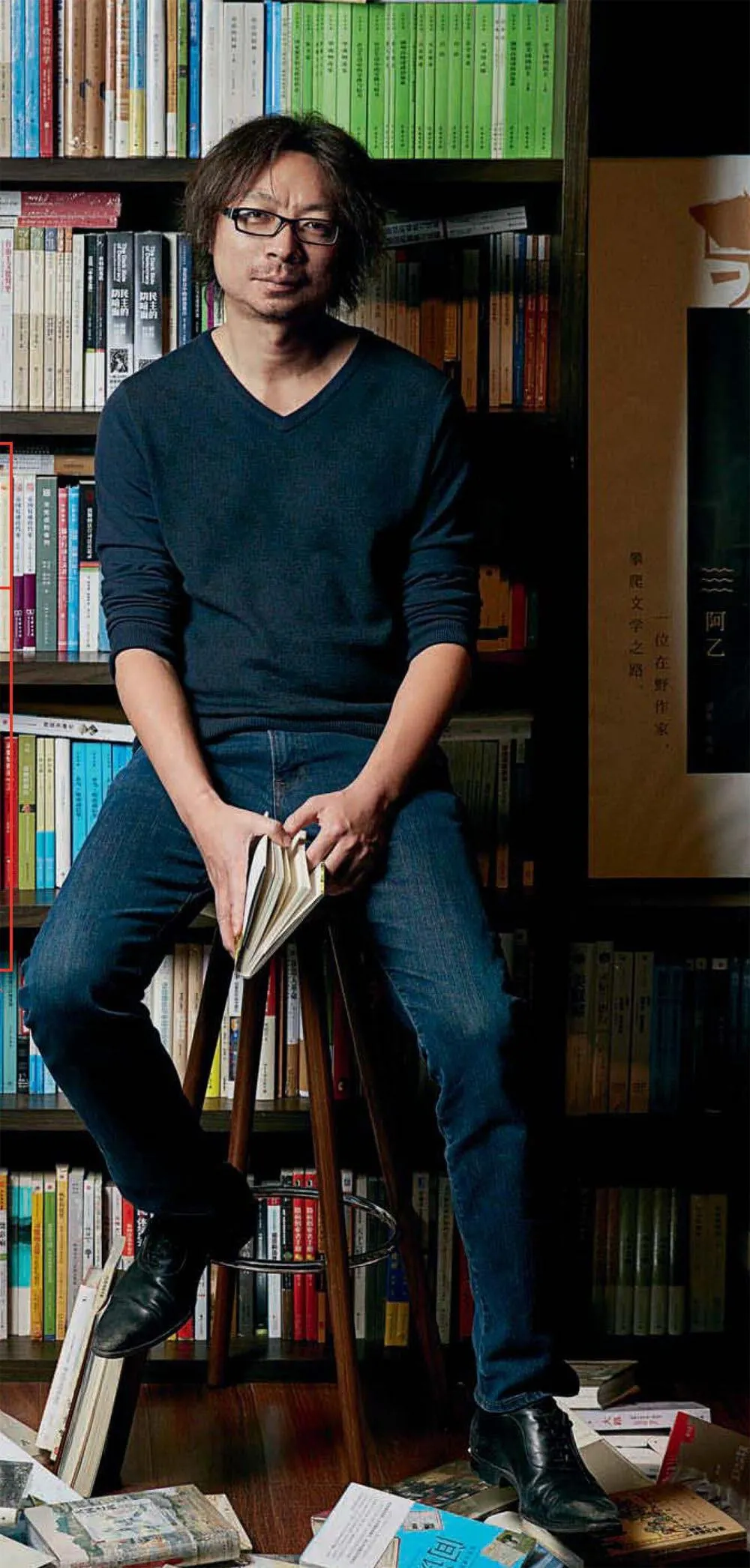

许知远 我不喜欢房间里有别人

县里常委家排行老二的儿子和公社书记家排行老四的闺女年龄相当,从未见过面,就被定下了婚约。他们毫无选择地准备与对方共度一生,像那一代绝大多数人一样,默认了生活的标准路径:结婚,生育。因此不难想见,若干年以后,当他们唯一的儿子许知远迟迟不婚,年届四十仍固执地孑然一身,他们会觉得这是多么不可接受。

多年来他们忧心忡忡,再三催促,直至近年双方爆发了一场极其激烈的冲突,却始终没能让许知远妥协。“我不在乎他们的看法,因为不重要,这是我的生活,不是他们的。”

其实,这些年里有那么一两次,许知远闪过结婚的念头。这其中有赌气的意思,“被催得烦了,你非要结就结呗”,当然交往的姑娘也的确可爱。但最终,作家发现自己既不能为了父母也不能为了姑娘而放弃自由。

他知道自己更想要什么样的生活。他渴望崭新的经验,渴望生活随时可能被某一种理念、某一个人、某一段情感带到另一个地方去。少了正常的婚姻家庭生活中某些世俗的限制和束缚,独居生活蕴含着更大的丰富性和选择性。

一定程度上,这里头有许知远对正确生活的反抗。当他还是一个十五六岁的少年时,一度以李敖为精神偶像,读到李敖因不愿屈服于传统礼俗,在父亲去世后拒绝拿着哭丧棒当孝子;春节不愿与家人吃团圆饭,宁肯躲进房间看书。“我被李敖影响坏了,觉得一个独立的人格就是这样的。”他说。青春期的许知远就开始有意识地反抗家庭,反抗他军人出身的父亲试图对他施加的父权制、家长式的权威。父母那一代人过多地被时代裹挟,被秩序同化,而他要叛逆。自20多岁以写作声名鹊起,他几乎总是顶着一头既愤怒又文艺的蓬松鬈发。他批判时代,也自我内省。对于什么是好的生活,他不想屈从于世俗的标准。

更重要的是,许知远喜欢独居。孤独使他敏感,带给他创造力。“我在一个人的时候感受力最充沛,内心最镇定。”对他而言,除了极少数愉快的交谈和真正亲密的关系,大多数时候别人都是分散注意力的,是需要花费力气去应对的他者,而“独自一个人的时候你可以跟整个世界交流”,“独处是我生活里最幸福的时刻之一”。

很长一段时间,许知远喜欢在“闹市”写作,他遍访北京的五星级酒店大堂,独自坐在那里的商务吧或酒吧。在那种热闹却不嘈杂的环境里,在来来去去的陌生人当中,他寻找到另一种独处的感觉,“那个时候自我会更清晰”。

有位杂志记者近年曾拜访许知远的寓所,后来写下的描述,或许可以看作这位作家独居生活的某个断面:“站在他的家中,似乎置身赫拉巴尔笔下庞大的废纸回收中心——四周是几百公斤的黑格尔、哈维尔、奈保尔,以及里尔克、德鲁克和遇罗克。你几乎找不到安心下脚的地方。从客厅穿过卧室到书房,你必须迈过一堆‘晚清’,扶着满墙的‘民国’,才抵达‘欧洲’昨日的世界。”客厅茶几上,是隔夜的威士忌、不常用的烟缸、喝剩的速溶咖啡、阿勃丝的影集、Lou Reed的唱碟,以及成沓的文稿,等待它们的主人临近中午时分醒来。

在诸如此类的独居状态中,许知远沉迷于阅读和思考,在观念世界和现实生活里游荡、探索,多年来持续勤奋写作,保持着知识分子式的观察和批判。

他曾经尝试过同居,可是,“已经是非常好的女人了,还是有很多想逃离的冲动”。

“最大的束缚是什么呢?”我问。

他想了想:“我不喜欢房间里有别人。”

“哪怕是心爱的女人也不行?”

“不能老是吧。”他笑。

在他看来,任何亲密关系都可能导致安逸与自我的减损。然而放弃稳定关系显然是有代价的,但许知远说,“这就是浮土德式交易嘛”。他渴望陌生、新鲜的经验超过稳定带来的所有,宁肯放弃某些温暖、舒适的东西,从而换取自由带来的感受力。说到底,对他这样一个作家而言,对于写不出更好作品、生产不出新东西的焦虑,要超过对温暖的渴望、对孤独的恐瞑等等一切。

他同时也清楚,这很大程度是因为他的人生还处在旺盛期,有足够的能力可以支撑这种生活。如果有一天开始陷入年老衰败的无能、无力,那时会怎样选择,他目前不知道。但至少当下,他是不愿把婚姻家庭当作为晚年买保险而忽略此刻感受的。

“我没想过衰老,”他盯着我,直白地说,“某种意义上,我是个浅薄的乐观主义者。”

然而许知远热爱的独居生活这两年正在遭到某种“摧毁”。肇事者是一部iPhone手机,或者确切说,是智能手机里那个叫微信的APP。5年前许知远到剑桥大学访学,那时他带的是一只诺基亚非智能手机。在那个陌生的国度,他感受到无比强烈的孤独惑,这种孤独感迫使他大量阅读、写作、与陌生人攀谈。而当他2013年前往美国加州大学伯克利分校访学时,他带上的是iPhone。于是微信填补了他在异国的寂寞时光,极大减少了孤独感。打开手机,熟悉的朋友们都在,可以有一搭没一搭地闲聊。那一次游学,他深感错过了本该被孤独更好滋养的时刻,收获寥寥。

“我掉入了微信的陷阱中。”他后来在一篇专栏中这样抱怨。而他至今没能摆脱微信,“如今我触碰这个白色金属物体(指iPhone)的时间超过了一切……有时,我要刻意把它扔进书包、塞进沙发的缝隙,总之,让它离开我的视线。它带来两种后果,在最初的10分钟,我会感到巨大的焦躁,希望重新看到它,倘若我能度过这最初的时光,接下来就会是安宁与专注,眼前的书籍与思想变得清晰、丰富,我能在字里行间读出新的想象。但大部分时刻,我失败了,忙不迭地从书包与沙发里找出它,看看是否有人绐我发了新的信息,或是朋友圈中有人贴出了新照片与文章,或是对我不久前分享内容的点评……”

阅读时间、思考时间、写作时间以及闲散时间不可控制地被蚕食,深入畅快的东西越来越少,取而代之的是各种跳跃,不断被抓取、不断被抽离。“你的脆弱性,你对孤独的恐惧,全被它引诱出来了。”他愤愤地说。

现在他尽量把微信只当作一个通讯工具,把朋友圈关闭起来不看,但有时又忍不住要去打开。他自己的朋友圈大多分享单向空间的系列公号推送的文章,但有时也不仅于此。比如接受采访的几天后,他深夜贴出一张照片:一杯红酒站在—堆书籍中。配文里说:“一旦在夜半的办公室,一股失败的创业者加失败的作家的混合情绪就混在一起涌来,只好努力成为一个成功的酒鬼。”

朋友们很快有了评论。那一刻,房间里没有别人;那一刻,房间里有很多别人。