美国的咖啡文化

移居美国后我才开始频繁饮用咖啡,成为荷兰人说的“咖啡社会名流”。尽管欧洲每年的人均咖啡消费量大于美国,但在我看来,在欧洲,咖啡的文化重要性及其对普通人的影响和美国没法比。毕竟,咖啡在美国是一种具有文化情愫的事物。

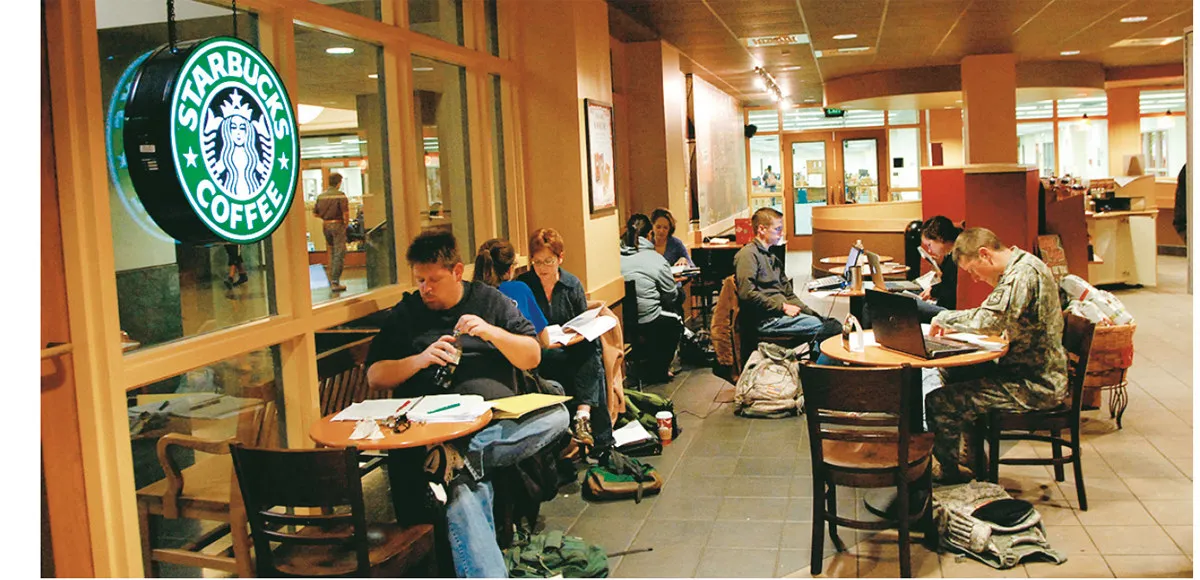

像唐恩都乐和星巴克这样拥有成千上万家分店的连锁咖啡店,已经遍及美国的大街小巷,成为人们日常饮品的主宰,尤其是在早晨(在美国,90%的咖啡是在早上被消费掉的),无论乘坐何种交通工具,几乎每个上班族手中都会端杯冒着泡沫的热气腾腾的咖啡,白色的杯子上印着色彩炫目的商标。对于衣衫不整、外表粗犷的体力劳动者来说,免下车窗口免去了他们的难堪。午休时间,咖啡馆则成了衣着光鲜、精明干练的白领们的天地。

学校周边有专门面向学生的咖啡休息室,学生们可以坐在舒适的沙发上慵懒地待一下午,直至夜晚。在高速公路的施工路段执勤的交警手里也抓着咖啡杯。总之,在美国,随时随地都能看到喝咖啡的人。

难怪美国人看到欧洲产的汽车没有咖啡托就大惊小怪(他们认为这无异于销售没有轮胎的汽车)。和美国餐馆比起来,欧洲餐馆里提供的咖啡杯小得可怜,以至于我岳父每次都得要两杯。我个人认为,美国人易于躁动、偏执的性格与他们消耗过量咖啡脱不了干系。事实上,“咖啡”一词(coffee)源自阿拉伯单词“qahwa”,意思是“阻止睡眠的物质”。阿拉伯人早在9世纪就用开水煮咖啡豆喝,以取代穆斯林人禁用的烈性酒。

如今咖啡已成为世界上第二大最具价值的贸易商品,仅次于石油,总贸易额为700亿美元。有意思的是,仅有60亿美元回到了咖啡生产国,其余640亿美元是在咖啡消费国中产生的剩余价值。70%的咖啡原料产自小规模农场。这些农场主主要种植两种咖啡豆:阿拉伯咖啡豆和罗布斯塔咖啡豆。全世界约有2000万人直接依靠生产咖啡维持生计。尽管世界范围内咖啡的人均消耗量下降了(仅在美国就从1960年的0.711升降到了现在的0.237升),但由于人口急剧增长,咖啡的总消耗量仍在持续增加。鉴于咖啡中咖啡因的含量可能是1%(阿拉伯咖啡豆)、2%(罗布斯塔咖啡豆)或4.5%到5.1%(速溶咖啡),普通美国人每天仅通过饮用咖啡就能摄入至少200至300毫克的咖啡因,已经达到健康摄入量的极限。

我经常光顾的咖啡馆是康涅狄格州斯坦福德市的星巴克咖啡馆,入口位于宽街和夏街的交叉路口,左侧是有着朴素的三角墙和爱奥尼亚石柱的公共图书馆。在此选址迎合了星巴克的营销计划。咖啡馆进门处有一面延伸至左侧的环形玻璃,一人高的玻璃使外面人行道上的景物一览无余。踏进店里后,迎面是起居室,后墙边放着堆满书的书架。包着天鹅绒的扶手椅面对面放着,中间是一张小咖啡桌,形成了一个私密的空间。挨着窗户的天鹅绒扶手椅是好位子,让那些不幸被安排坐木椅的客人觊觎不已。咖啡吧和小礼品店在起居室后面。一张黑漆圆木桌把咖啡吧和起居室隔开,桌上装有插座,是为带手提电脑的客人准备的。

因为连着几周精神紧张,是不是还继续点常喝的清咖啡,我有些犹豫。在美国人们很容易对某种喜欢的食物或饮料生腻,因为它们的分量超大。最小的杯子是“中杯”(12盎司=0.35升),此后可以在“大杯”(16盎司=0.5升)和“超大杯”(20盎司=0.6升)之间进行选择。半升的咖啡似乎有点多,但对我这个传统欧洲人来说简直荒谬。我最终点了一单份意式浓咖啡。

因为没能够抢到靠窗的好位子,我只好坐在靠后墙的一个卡座上。我一边假装读书,一边偷听着周围人们的交谈。三个中年男人坐在烟灰色天鹅绒座位上大声聊着天,他们聊得越来越热闹,夹杂着大笑、尖叫和咆哮,听上去是在嘲笑一个不在场的同事。后来话题又转向其中一个男人的女儿的牙齿,这个话题让他们都关切地皱起了眉头。两个非裔美国女人坐在书桌对面的一张光线暗淡的小桌旁,其中一位戴的黄头巾上印着典型的非洲民族图案。入口附近的座位区里,就在三个谈兴正浓的男人旁边,一个流浪汉正在玩纸牌,他把皱巴巴的纸牌背面向上一张张摞起来,似乎想把它们粘在一起。他拿出几美元买了一小杯咖啡细细品味,在温暖的气氛中怀想家的舒适和温馨。

这是初秋的一天,风和日丽,阳光透过色彩斑斓、轻轻摇曳的树叶洒在窗户上,形成了谜一样难解的图案。秋天的手正转动着多彩的万花筒,人行道边白蜡树的绿叶正在变黄,看上去像一尊古铜色的塑像:枝干是黄绿色的,树叶介于铜绿色和金色之间。人行道另一边,一棵年轻的红橡树的树冠像燃烧的火焰。这是秋天的树叶留给人们的最初印象,康狄涅格州也因此而名扬天下。

在销售和创业领域,星巴克是个很成功的案例。在商学院,它被作为典型的成功范例用于课堂教学中。虽然星巴克早在1975年就已成立,1985年后在霍华德·舒尔茨的带领下才开始奇迹般地发展,现在已在全球拥有上万家分店。但它真正成功的因素是什么呢?星巴克的大杯咖啡比唐恩都乐贵很多:一杯超大杯星巴克卖3.40美元,而同量的唐恩都乐只是2.69美元。不过,唐恩都乐咖啡的口味很有限,只有穆哈、榛子、香草、焦糖、肉桂等,在星巴克里却有各种异国风味的咖啡豆供你选用:像百利维佳、巴西喜拉朵黄波旁、特级哥伦比亚纳里诺、有机墨西哥树荫咖啡、美景三河、危地马拉安提瓜、阿拉伯摩卡爪哇、苏门答腊咖啡、意式烘焙咖啡等,举不胜举。可见星巴克提供的是名贵咖啡及优质咖啡配餐,让我回想起维也纳的时尚咖啡厅。

想起过去在荷兰时,大多数商店只能买到两种咖啡:红牌和金牌。就这我还总是在它们之间犹豫不定。现在偶尔想起来会觉得很可笑。直到现在我也搞不清两者的真正区别,除了外包装的颜色:一红一金。不出意料,星巴克是电脑一族乐于前往的地方:顾问、学生、知识分子、中产阶级。所以星巴克咖啡是适合白领阶层的咖啡,而唐恩都乐咖啡是适合蓝领阶层的咖啡。光顾唐恩都乐店的人有钳工、理发师或卡车司机。但究竟是什么吸引着美国的白领们在这些天鹅绒椅子上坐下来呢?

我想象着他们每天都在一个责任分明的竞技场上重复着同样的动作和决定,有多少人只是因为每天能在星巴克的温馨环境中待上半小时才有坚持下去的动力啊。这片刻忙里偷闲的时光让他们身心完全放松,重新体会人间温情,感受丝丝异域风情,以便更好地抵御高层金融世界中的冷酷无情。

你有15分钟的时间可以放松自己,随便从书架上取一本书,深深地陷进天鹅绒椅子松软舒适的椅垫里。周围萦绕着抚慰人心的音乐:或忧伤,或激昂,唱着人类的深重苦难,赞美自然和传统,勾起人们对冒险和爱的回忆。你凝视窗外,思维变得单纯而活跃,尤其是在你心满意足地嚼着可口的甜饼、一大杯咖啡开始在你体内发挥威力的时候。

现在你有种销魂的感觉,这是咖啡因、糖和巴甫洛夫效应的共同作用的结果。你想起柜台后面那个为你点餐的苦苦奋斗的音乐家,还有那个当收银员的业余诗人,你曾付给她1美元的小费。你感到自己的灵魂摆脱了现实的束缚,在天空中自由翱翔。你吞下第一口咖啡,盯着广告牌上的广告和诗,大着胆子想:他们是对的,他们太对了,我还介意什么?关我什么事?什么老板,什么制度,统统滚得远远的吧!

但是这时你看了一下表,发现真的必须要走了:“啊,糟透了,该走了。”不然人们又要议论你离开办公桌太久的原因了。当你打开门时,一缕秋天的微风迎面吹来,蓝调独奏最后的旋律消失在身后,哈默德管风琴低语:“我把所有烦恼都抛开,不再需要它们。”

咖啡在美国是大量浮现在消费者社会表层的一种亚文化。星巴克不只是咖啡,也不只是市场上的一个牌子,它是一种社会政治声明,通过它可以看出你选择什么样的生活方式。换句话说,它是一种文化。星巴克是可口可乐的替代品,而且不仅限于咖啡,它还包括其他消费品,如巧克力、冰淇淋、星冰乐、杯子、唱片、展览会折扣券,甚至还是为志愿者提供工作的地方。

(责任编辑:祖朝志)